杨斯涵 沈可心 湖南日报·新湖南客户端 2025-11-27 19:00:21

湖南日报全媒体记者 杨斯涵 见习记者 沈可心 通讯员 刘思懿 苑铭菲

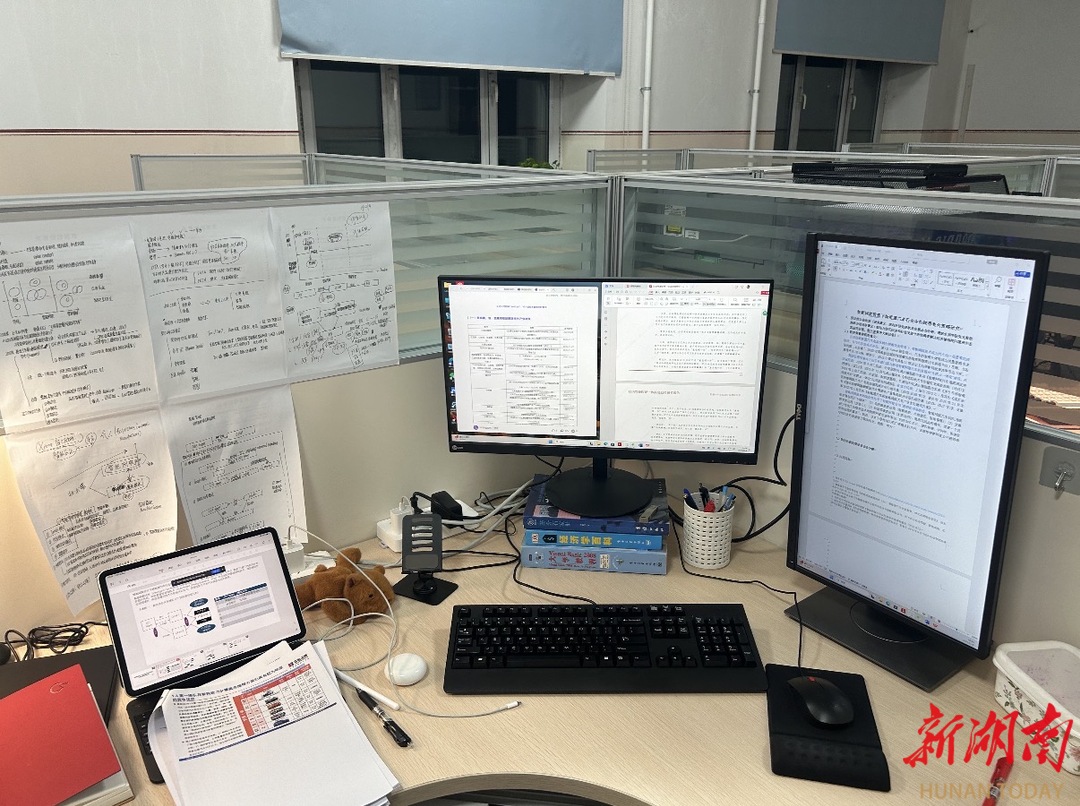

11月24日晚上11时,书房里唯一的灯光落在吴柳的电脑屏幕上。手边的咖啡冷了,论文第四稿才改到一半,下周要交的项目申报书尚未完成,新课的教案也仍在待办列表中。明天早上八时,她必须准时出现在教室。这样的夜晚,对于许多像她一样的高校青年教师来说,并非偶然,而是常态。

在公众的想象中,大学教师是份体面而自由的职业,伴随着长假与象牙塔的光环。然而现实中,他们更多是在科研、教学与行政事务交织的网中艰难穿行,在“非升即走”的考核压力与职业价值的不断叩问中,寻找自己的定位。

近年来,高校青年教师因病离世的消息屡见报道。据不完全统计,截至2025年9月15日,今年已有68位中青年学者不幸逝世。网络上的讨论不断发酵,人们在惋惜生命早逝的同时,也不禁追问:这些本应大有可为的年轻人,究竟正在被什么吞噬?

奔跑的“青椒”:被数字丈量的学术生涯

吴柳入职湖南某高校刚满三年。学校为她,也如为所有新进教师一样,划下了一道清晰的起跑线:三年内,必须拿下至少一个省部级项目、发表一篇核心期刊论文,同时还要承担每周十几课时的教学任务,并指导学生竞赛。

“科研不分周末,寒暑假不是休息期,而是攻坚期。”她说。相比于那些需要发表多篇顶刊的工科同事,吴柳的考核压力不算最重,但一种持续的不安始终萦绕心头。“就像被一条看不见的终点线推着走,不敢慢,更不敢停。”

这条线的尽头,是“非升即走”的制度设计。记者了解到,湖南多数高校已对新聘教师实施这一制度——聘期内未达到考核要求,就意味着离开。

青年教师的学术生涯,从一开始就被各种数字标定,奔跑成为他们共同的姿态。

图源网络

图源网络

社交平台上,“高校老师没有寒暑假,只有轮休”的话题引发广泛共鸣。“学生考完15天老师还未收到放假通知”“12年没完整休过寒暑假,周末必泡实验室”……有网友留言问道:“面上(科研项目)能不能中?横向该怎么拉?传说中轻松的大学老师工作,怎么变成现在这样了?”

疲惫的“围城”:当理想陷入现实的泥沼

然而,消耗“青椒”的不仅是繁重的科研任务,更有琐碎的行政事务与失衡的资源分配,这让许多人的职业理想陷入现实的泥沼。

“一天最多打过6次卡,这样的节奏下,专注搞科研几乎是一种奢望。”湖南工商大学的张老师谈及打卡制度时,语气疲惫。除了常规打卡,中午回家后再返校也需重新打卡。更细致的规定是,教师每周必须完成三次加班打卡——工作日晚上每次不少于2.5小时,或周末每次不少于3小时。

“上有老下有小,实在耗不起。”张老师坦言,傍晚打了下班卡后若继续工作,必须在半小时内补打加班卡。这意味着晚上8点打卡,就要工作到10点半以后。

据该校新闻学院一位教师透露,他们被要求每日观看新闻联播并手写心得体会,每月提交手写读书笔记。“关键在于必须手写,”他说,“不管内容是否借助AI,动笔的时间省不了。”这些与教学科研关联甚微的事务,持续消耗着教师的精力。

对98年出生的小迪来说,这种消耗更为深切。作为计算机专业人才被引进湖南一所高职院校,他却被安排到行政岗位。“我明明是作为专业教师被招进来的,申请调回教学岗却被拒绝。”看着背景不如自己的同事在讲台授课、带队比赛,他感到严重不平衡。“学非所用”的错位感日夜折磨,最终将他推入重度焦虑和中度抑郁的困境。

他对一些评价方式也感到无力。“职业技能大赛本该检验真实水平,现在却越来越像精心编排的表演。”他直言,“我们培养的学生不像劳动者,更像演员。”当教育偏离本质,坚守讲台的教师难免陷入困惑。

图源网络

图源网络

资源的获取对无根基的“青椒”而言同样困难。“你想用学校资源做点学术或比赛,但人家为什么要把资源给你?”小迪的话道出了许多人的心声:“到这里我才明白,不是所有努力和成绩都能得到回报。”

松绑与赋能:一场让教育回归的变革

面对普遍存在的困境,从国家政策到地方高校,一场为“青椒”减负、赋能的正向变革正在推进。

政策层面已明确方向。近日,教育部等六部门联合印发《关于加强新时代高校青年教师队伍建设的指导意见》,明确提出“不把人才称号作为高校评价指标,淡化论文和奖项数量导向”,推动教师评价从“数字论英雄”向“贡献论价值”转变。

湖南多所高校也率先“破冰”。湖南文理学院不再设定教师基本教学工作量,探索教学与科研工作量“互通互认”;湖南工业大学则将考核指标从74页“瘦身”至薄薄的4页,实施分类考核,让教师能“聚焦主目标”;湖南农业大学则致力于构建“以质量和贡献为导向”的评价体系,并特别强调要“支持青年教师挑大梁、当主角”。

这些改革举措,正回应着“青椒”群体最真切的需求:获得尊重、理解与有针对性的支持。

将教师从形式主义的重负中解放出来,让评价体系回归育人本质——这场变革虽艰难,却至关重要。只有当高校真正成为青年教师扎根成长、施展才华的沃土,而非消磨热情的战场,中国的高等教育才能根基稳固,迎来枝繁叶茂的未来。

(按受访人要求,文中教师均为化名)

责编:沈可心

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号