沈可心 湖南日报 2025-11-27 18:02:16

湖南日报全媒体见习记者 沈可心 通讯员 苑铭菲 视频 黄亚苹

早八点的课堂,有人昏昏欲睡,却有人“替身”到位——在湖南部分高校,有偿代课正在悄然发生。一节课15元的价格,让课堂出勤变成了可以买卖的商品。

“我算是经常找代课的那一类。”面对记者,湖南某高校研二学生菲菲坦然承认。她的直白,映照出高校里一个日益普遍的现实。

学生的选择:现实困境与“水课”的博弈

为何选择花钱代课?菲菲的处境代表了许多学生的现实考虑。

“我读的是专硕,原本希望提升就业技能,但学校的课程仍偏重学术。”课程设置与个人发展需求错位,令她倍感沮丧。她举例说,一门数据分析课并未讲授实用技术,而是堆砌学术名词,期末竟以背诵默写方式考核,令她和同学们大失所望。

于是,当实习与课程冲突时,她毫不犹豫选择代课:“我会优先保证实习上班,课程请人代上。”

大四学生小雯则面临考研与课程的矛盾。“现在正值考研冲刺,其他学校课程基本结束,我们却还有很多课。像论文指导课内容很‘水’,还强制点名。”为了节省往返教室的时间,专心备考,她也选择请人代课。

学生们选择代课的理由各不相同:兼职赚钱、旅行冲突、演唱会诱惑,甚至只是“前一天学得太累了,第二天起不来”。

更值得关注的是,一些不尽合理的要求也在客观上助长了代课现象。比如湖南某高校规定,学生必须集齐一定数量的讲座盖章方能毕业。“大三、大四学生在异地实习,无法返校听讲座,只能请人代劳。”这一刚性要求催生了代听讲座、代盖章的“业务”。

为何学生不选择正规请假程序?菲菲道出实情:“请假流程繁琐,需经班长、学委、老师等多层审批,还需提供合理理由。相比之下,代课更方便快捷。”

市场的形成:“互助”名义下的生意经

学生的种种需求,催生了一个活跃的校园代课市场。

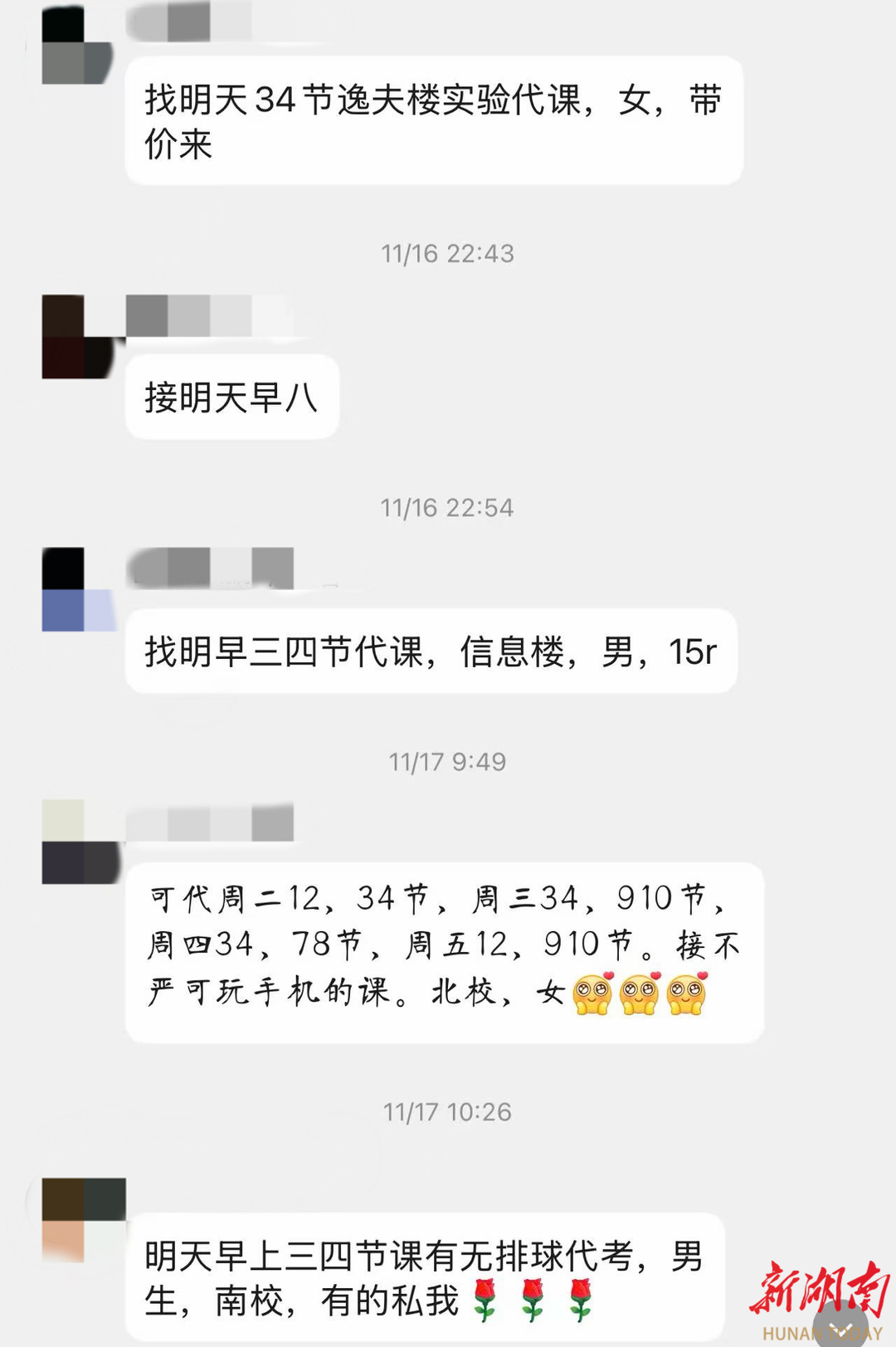

据了解,代课已形成一套明确的价格体系,单节课收费多在10至30元区间内浮动。价格会根据具体情况动态调整:遇到早自习、临近节假日或周末等时段,费用会适当上调;若课程中需要应对课堂互动、线上答题等额外任务,代课费用也会相应增加。

菲菲介绍:“我们每次课是3-4小节组成的课程,学校一般是15元两小节。”

交易信息主要通过校园群聊、校园墙和校内集市等平台流通。小雯向记者展示其所在新生QQ群时,可见不少群昵称后清晰标注着“代看网课、代写论文、开具假条、代做PPT”等服务项目,甚至连迎新群群主的主页背景也布满此类广告,点击即可直接联系。

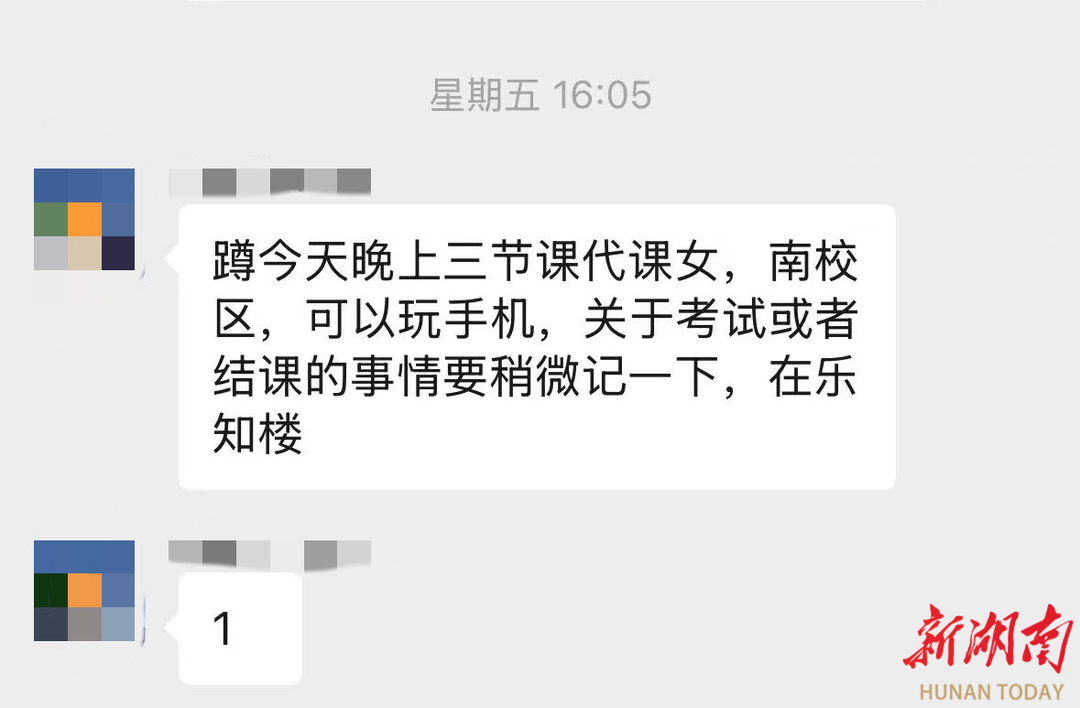

在一些以“互助”为名的交流群中,代课交易自由进行:“南校区27号下午234节课找代课,女,带价来”——类似的信息层出不穷。

记者调查发现,目前湖南多数高校的代课市场尚未形成完全商业化的运作模式,仍以个人接单为主。多位从事代课的学生表示,这仅是“利用课余时间赚取外快”,定价多基于“自己觉得合适的价位”。

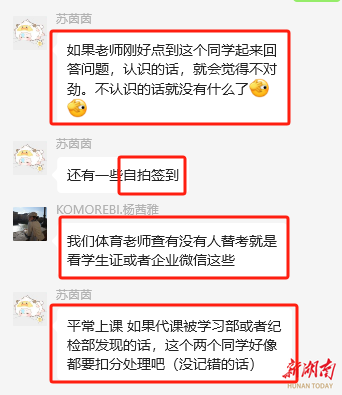

代课方式也随学校管理措施的升级而不断演变。菲菲介绍,其学校要求使用学习通扫码签到,老师会在投影屏上展示二维码,学生需用个人账号完成扫码。为应对此措施,代课者会提前登录委托学生的账号操作。“如果没能成功扫码,就收不到代课费。”

部分学生会要求代课者上课前后拍照为证,或互核学生证号,但更多时候,这场交易仅凭“诚信”维系。

思考:当课堂成为“可选项”

随着代课现象蔓延,湖南各高校也陆续加强了防范,从传统点名到学习通扫码、自拍签到、学生证核验,甚至通过企业微信确认身份,管理手段不断升级。部分学校的学生会和纪检部门也介入监督,一经发现代课,涉事双方都将被扣分。然而,这些措施虽有一定遏制效果,却始终难以根除代课现象。

当课堂成为学生心中的“可选项”,这背后的信号值得深思。学生的选择是否在提醒高校:在强调实践与就业导向的今天,教学内容和考核方式是否需要更多元化的改革?

学生宁愿花钱请人代课也不愿亲自上课,与其简单归因为学风问题,不如反思课程质量与学生需求之间的脱节。当学生认为课堂上学不到真正所需,或课程安排与考研、实习等重要规划冲突时,自然会做出成本与收益的理性权衡。

高校除了强化考勤管理,更应从根本上审视教育供给与学生需求之间的落差。优化课程设置、创新教学方式、增强实践环节,让课堂真正成为学生成长的平台,或许才能从源头减少代课需求。毕竟,真正有吸引力的课堂,从来无需依靠强制出勤来维系。

责编:沈可心

一审:沈可心

二审:余蓉

三审:黄京

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号