央视网 2025-11-26 17:55:05

11月26日,话题“婚前同居认定属于家庭成员”引发关注。

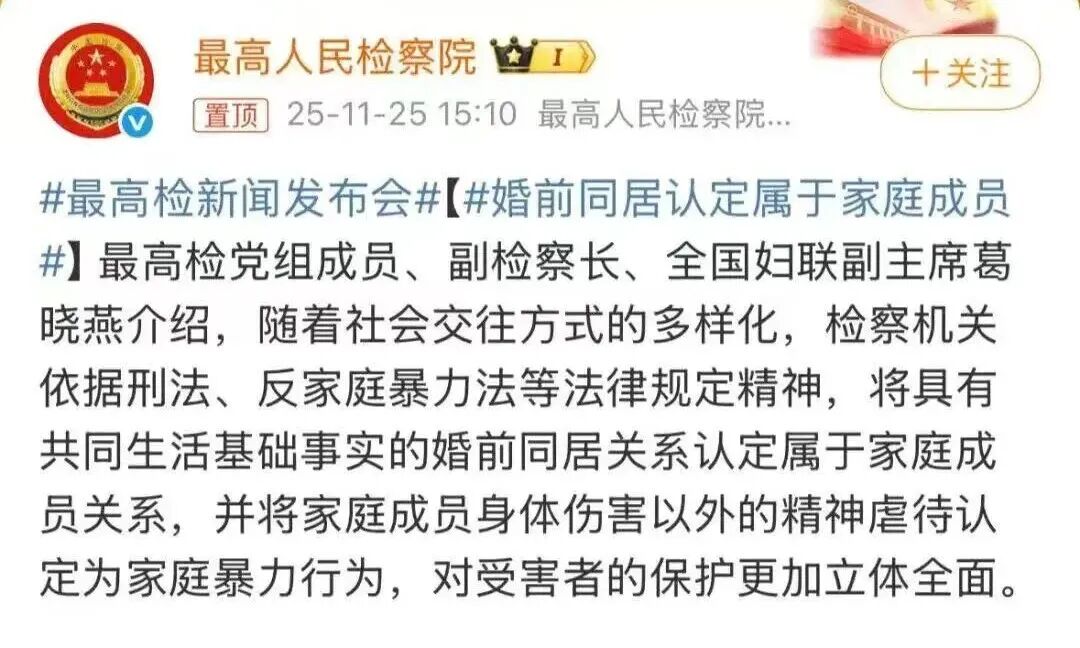

11月25日是“国际消除家庭暴力日”,最高检召开“依法惩治家庭暴力犯罪,促进家庭和谐社会稳定”新闻发布会。

会上,最高检党组成员、副检察长、全国妇联副主席葛晓燕介绍,随着社会交往方式的多样化,检察机关依据刑法、反家庭暴力法等法律规定精神,将具有共同生活基础事实的婚前同居关系认定属于家庭成员关系,并将家庭成员身体伤害以外的精神虐待认定为家庭暴力行为,对受害者的保护更加立体全面。

此外,最高人民法院近日发布涉家暴典型案例,再次强调“精神暴力也是家庭暴力。”

案例提示,持续采取凌辱、贬损人格等手段,自残威胁手段,均构成家庭暴力中的精神暴力。对家庭成员实施精神摧残、折磨,情节恶劣的,应以虐待罪论处;遭受精神暴力,也可及时申请人身安全保护令。

最高法此次发布的牟某虐待案,曾被社会广泛关注。2018年8月,牟某与陈某确立恋爱关系后,在某学生公寓以及两人各自家中共同居住,先后到广东及山东与对方家长见面。2019年1月起,牟某因纠结女友陈某以往性经历,心生不满,多次追问细节,与女友发生争吵,高频次、长时间、持续性辱骂女友,并表达过让女友通过人工流产等方式换取其心理平衡等过激言词。

经审理查明,2019年6月13日,两人争吵后,陈某割腕自残。同年8月30日,两人争吵后,陈某吞食药物,医院经洗胃等救治措施后下发了病危通知书。2019年10月9日中午,两人再次发生争吵,15时17分左右,陈某独自外出,后入住某宾馆,并于17时40分左右网购药品,服药自杀,被发现后送至医院救治。2020年4月11日,陈某经救治无效死亡。

法院生效裁判认为,牟某虐待与其共同生活的同居女友,情节恶劣,且致使被害人死亡,其行为已构成虐待罪。

男女婚前同居关系

应认定为虐待罪的“家庭成员”关系

主审此案的北京市海淀区人民法院刑事审判庭副庭长张鹏介绍:与行为人具有共同生活事实,处于较为稳定的同居状态,形成事实上家庭关系的人,可以认定为刑法第二百六十条第一款规定的“家庭成员”。牟某与陈某的共同居住等行为构成了实质上的家庭成员关系的共同生活基础事实,二人的男女婚前同居关系应认定为虐待罪中的家庭成员关系,牟某符合虐待罪的犯罪主体要件。

中国应用法学研究所性别与法律研究中心负责人李晶指出,有共同生活基础事实的婚前同居男女关系中,一方对另一方实施虐待行为,与发生在社会上、单位同事间、邻里间的辱骂、殴打、欺凌,被害人可以躲避、可以向执法机关和司法机关求助不同,受害方往往因“家丑不可外扬”而隐忍,身心常常受到更大伤害,甚至轻生,具有严重的社会危害性。

为摆脱家庭暴力实施伤害行为的

视情节依法从宽处理

葛晓燕指出,家暴行为不仅侵害家庭成员的合法权益,而且损害社会公序良俗,严重侵害社会公共利益。

她提到,检察机关全面准确贯彻宽严相济刑事政策,做到依法当严则严,当宽则宽,罪责相适,罚当其罪。

“对于实施家庭暴力手段残忍或者后果严重的,以及因为酗酒、赌博、吸毒等恶习长期进行家庭暴力的,依法从严惩处。对于因长期遭受家庭暴力或者为摆脱家庭暴力,在恐惧、无助等状态下对施暴者实施伤害等行为的,充分考虑到作案动机、犯罪情节等,依法从宽处理。”

遭遇家暴如何维权?

北京市第三中级人民法院副院长王海虹表示,一旦遭遇家庭暴力,要注意收集证据:

报警记录、家庭暴力告诫书、处罚决定书;

伤情的照片、视频;医院诊断证明、病历材料等等;

记录施暴过程威胁性言论的视听资料;带有恐吓、辱骂内容的通信记录;亲友、邻居、社区工作人员的证人证言;

向妇联、居委会求助的记录,以及工作机构所出具的证明。

李晶强调,无论家内家外,施暴就是违法,一旦遭遇家暴,第一时间报警,向法院申请人身安全保护令。此外,身边的村委会、居委会、妇联、民政、工作单位,都可以求助。

李晶表示,我国反家庭暴力法明确,家庭暴力不只是殴打、捆绑、残害等身体伤害,经常性谩骂、恐吓、侮辱、诽谤、跟踪、骚扰等精神侵害也属于家暴,同样被法律禁止。即便不是家庭成员,同居、恋爱、离异关系中遭遇此类伤害,也能依法维权。

责编:徐凯琦

一审:姚茜琼

二审:彭彭

三审:唐婷

来源:央视网

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号