陈家琦 张米 胡雅南 新湘评论 2025-11-17 17:36:10

深秋的阳光洒在怀化高新区连绵的厂房屋顶上,深蓝色的光伏板熠熠生辉。这些看似普通的光伏板,正悄然改变着怀化市200个移民村近10万移民的命运。

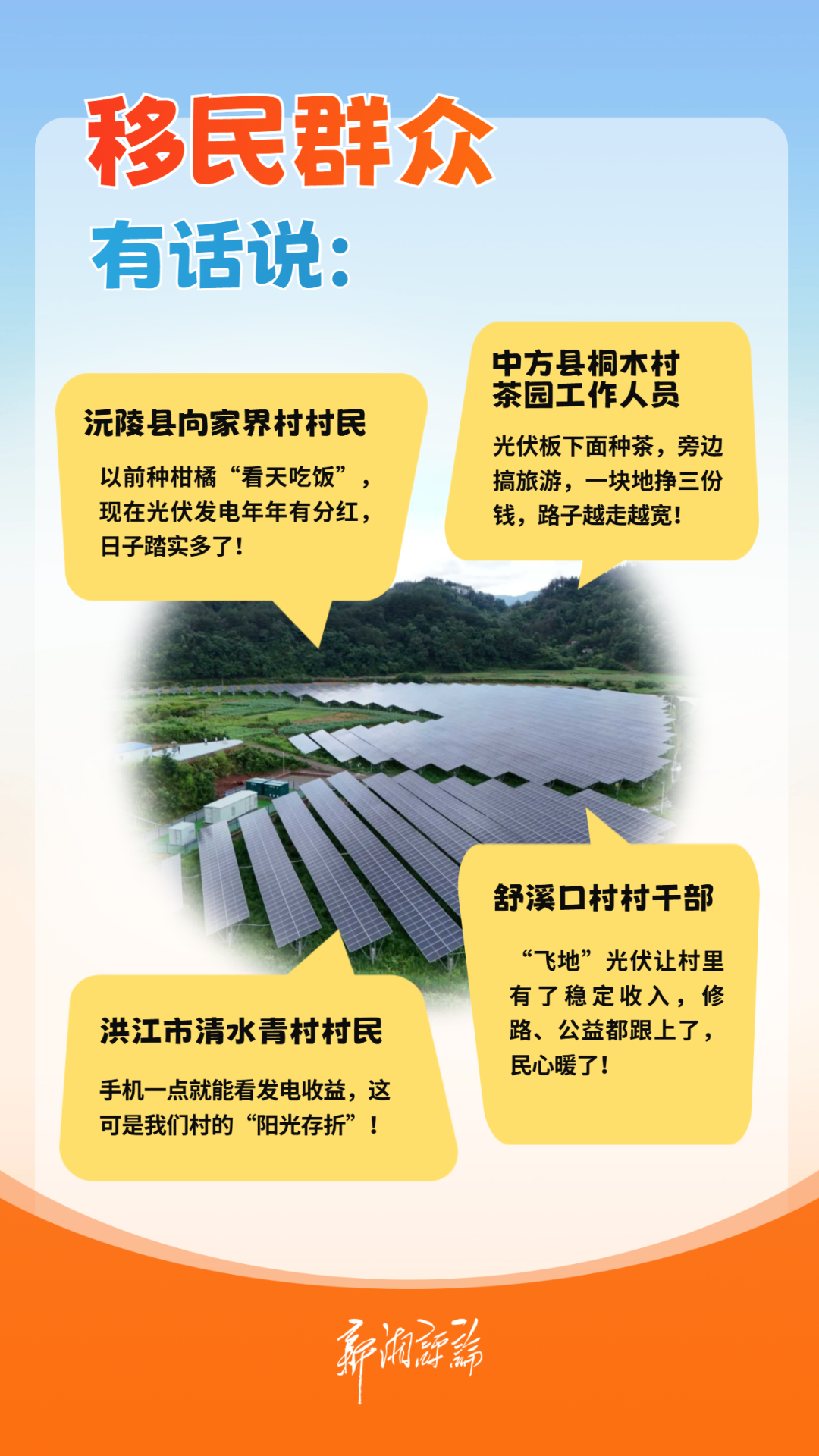

“这是我们村的‘阳光存折’!”洪江市沅河镇清水青村的村民指着屋顶上的光伏板,笑容满面。就在不久前,他们村刚从怀化高新区移民光伏产业园拿到了第一笔分红。

这样的场景,在怀化的山乡间正变得越来越普遍。近年来,怀化市探索“光伏+”移民产业新模式,让昔日闲置的屋顶、荒坡,变成了村集体和移民群众的“绿色银行”,照亮了库区移民的振兴之路。

怀化是水库移民大市,全市移民人数超过40万。五强溪、托口等大型水库的建设,在带来水利效益的同时,也产生了大量的移民安置问题。长期以来,移民产业多以传统种养殖业为主,“靠天吃饭”风险高、效益低。

怀化市库区移民事务中心党组书记、主任向开林坦言:“过去近20年,我们的移民产业主要依靠单一的农业发展模式,投入大、风险大、效益低。移民资金分散使用,产业规模小、带动弱,村集体经济薄弱,移民增收后劲不足。”

沅陵县沅陵镇向家界村村支书兼联合社法人黄维对此深有体会:“我们经济联合社有3800多个移民,过去主要靠种植柑橘和外出务工。遇到市场行情不好或者自然灾害,收入就大打折扣。村集体经济几乎为零,想为村民办点实事都难。”

中方县库区移民事务中心党组书记陈勇也有同感:“桐木村移民有600多人,虽然有自己的茶园,但效益一般。年轻人大多外出打工,留守的老人想致富,却没有稳定的产业支撑。”

资源沉睡、动力不足、路径单一,成为库区发展的现实瓶颈。如何把有限的移民资金用在“刀刃上”?如何找到一条风险低、收益稳、可持续发展的产业之路?这成为摆在怀化移民干部面前的一道必答题。

转机的种子,在一次看似平常的调研中悄然萌芽。

怀化市库区移民事务中心二级调研员蔡长捌,彼时担任怀化市委派驻芷江侗族自治县千公牛村乡村振兴工作队队长。2021年下半年,在一次调研矿泉水产业的过程中,他敏锐地发现,当地村民的屋顶上普遍安装了光伏板。“家家户户屋顶闪着蓝光,成了村里一道独特的风景线。”

凭借过去在发改委工作积累的能源工作经验,蔡长捌意识到这或许是一条值得探索的产业发展道路。“光伏发电收益稳定,维护简单,特别适合缺乏资源禀赋和劳动力的移民村。这不正是我们一直在寻找的产业突破口吗?”于是他立即与村“两委”达成共识。2022年筹集148万元资金发展光伏产业,结果实现当年建设、当年发电、当年受益,年收益达15万元。

千公牛村的经验很快得到了重视。怀化市移民系统开始深入研究光伏产业的发展潜力,并抢抓“双碳”战略机遇,将光伏产业确定为移民后期扶持的重点方向。

“我们经过充分调研论证,从2023年2月起启动‘光伏+’移民产业‘三年行动’。”蔡长捌介绍,“计划在全市13个县(市、区)的200个移民村,建设总投资约2亿元、发电装机总量50兆瓦的分布式光伏电站。”

然而,发展的道路并非一帆风顺。起初,部分县区仍习惯性选择地面光伏,面临选址难、审批慢、并网堵等问题。2023年年底,省发改委暂停全额上网分布式光伏备案,一时间,项目推进陷入停顿。

困难是改革的催化剂。市移民中心迅速调整方向,把目光从地面转向屋顶——党政机关、学校、医院、工业园区,大量闲置屋顶成为新的“阳光银行”。

“飞地经济”成为破局关键。 怀化高新区拥有35万平方米优质屋顶,电价优、并网易、服务好。市移民中心与高新区签订《怀化高新区移民光伏产业园建设框架协议》,引导各县移民资金“飞”入园区建电站。

有些移民村没有合适的场地建光伏电站,但通过“飞地经济”模式,在园区投资建设屋顶光伏,从而获得投资回报。目前,怀化高新区已落实投资计划6000万元,建设装机总量达15兆瓦的屋顶光伏电站。

“立体开发”让土地效益倍增。在中方县桐木村,光伏板下是郁郁葱葱的茶园,旁边还有旅游步道和研学基地。“我们投入移民后扶资金200万元,参与建设集‘光伏+茶园+旅游+研学’于一体的农光互补开发项目。”桐木村党支部书记陈刚介绍,“仅光伏发电年回报率达10%以上,再加上茶叶销售收入、研学旅游收入,一块地同时实现了几份收益!”

“抱团取暖”凝聚发展合力。 沅陵县通过“党建引领+村股联营”,成立由向家界村等8个重点移民村和舒溪口村等16个重点移民村分别参与的两个经济联合社,共建2个光伏电站。多个移民村就像兄弟姊妹,抱团发展,风险共担,利益共享。

为确保项目顺利推进,怀化市创新建立“市级统筹、县级管理、乡级配合、村级实施”的建设机制,全面推行“一证两协议”制度,从产权、收益、分配3个维度保障移民权益。

一证就是村集体出资证明,明确光伏电站为村集体资产。两协议分别是投资回报协议和利益分配协议,确保收益透明、分配合理。“一证两协议”的制定和落实,让移民群众吃下了“定心丸”。

从“单打独斗”到“抱团发展”,从“地面种地”到“屋顶发电”,怀化用多元模式打开了移民产业的新天地。

今年5月的一个早晨,沅陵县向家界村部格外热闹。全县移民村集体经济光伏发电分红大会在这里举行,8个村的代表依次上台领取分红。

“向家界村2.4万元,四方坪村4.8万元,唐家湾村4.8万元……”随着主持人的宣读,会场响起阵阵掌声。“股东”之一凤凰山社区支部书记欧阳敏敏说起分红款仍激动不已,“去年我们社区通过入股联合社,不仅获得了10万元的年保底收益,也让我们有更好的条件为村民解决急难愁盼问题,比如道路硬化、修缮和村民公益等惠民工程。”这些分红款印证了“资源变资产、资金变股金”的正确性。

在怀化高新区移民光伏产业园洪江市分园,同样的喜悦正在上演。6月27日,洪江市10个移民村喜获首批分红近30万元。一位移民群众告诉记者:“并网之后,大家通过手机App就可以查看光伏电站每天的发电量和实时收益,这就是‘阳光产业’的‘阳光财富’。”

中方县桐木村的移民群众更是尝到了“立体开发”的甜头。茶园老板汤朝军补充道:“光伏+茶旅融合,丰富了我们茶园的业态、带动了村民增收,我们还接待了很多从其他地方专程来考察‘光伏+’项目的团队呢。”

数据是最有力的证明。2023年,怀化市在10个县市区45个村投入移民后扶资金5000万元,建设总装机12.5兆瓦的分布式光伏电站,年发电量达1100万度,年收入500多万元。2024年,项目扩展到13个县市区的60个移民村,年发电量达1300万度,年收入600多万元。

更令人振奋的是,这些收益的50%以上都用于移民直接分红。2023年全市光伏产业用于分红的资金达250余万元。预计到2025年年底,当总装机50兆瓦的光伏电站全部建成后,全市“光伏+”移民产业年发电量将达4500万度,年收入超2000万元,200个移民村每村每年集体经济收入达10万元以上,可持续受益25年。

展望未来,怀化市“光伏+”移民产业即将迎来新的发展。随着“三年行动”临近收官,一张更加宏伟的蓝图正在徐徐展开。

向开林向记者透露:“下一步,我们将把建设重点放在园区屋顶资源开发上,对接更多的工业园区,持续深化‘飞地经济’模式,让有限的资源释放更大的效益,让更多的移民群众共享绿色发展的红利。”

怀化库区移民项目的成功经验,生动诠释了以人民为中心的发展思想。它让惠民的阳光照进群众心坎,温暖了民心,更以光伏产业为引擎,为乡村产业振兴注入了强劲动力,同时还为区域协调发展提供了有力支撑。

光之所至 心之所向

在沅陵县分红现场,村民数着钞票的笑容;在中方县茶园,移民边采茶边聊光伏的满足;在怀化高新区屋顶,村干部指着光伏板说“这是我们村的股份”时的自豪;在洪江市分红大会,村支书握着分红牌时的激动……这些画面,共同绘就了“光伏+”移民产业的温暖图景。

怀化的实践告诉我们:乡村振兴,不是机械复制模板,而是因地制宜找到那条“最适合的路”。这条路,有政策的智慧——抢抓“双碳”机遇,用活移民资金;有基层的担当——大胆探索“飞地经济”“立体开发”“抱团取暖”等新模式;更有群众的信任——从观望到参与,从怀疑到拥护。

如今,一片片光伏板串联起了政策与民心、资源与产业、集体与个人。全市移民所获得的收益不仅是经济账,更是民生账、幸福账。

只要找对路子、建好机制、守住初心,乡村振兴的美好蓝图就一定能变成生动现实。光伏不只给怀化移民群众“分”出了一片新天地,更“照”亮了一条可持续、可复制、可期待的振兴之路。

责编:万璇

一审:万璇

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号