湖南日报·新湖南客户端 2025-11-15 06:41:04

湖南日报全媒体记者 龙文泱 赵泽琴

为什么中国制瓷技艺被西方人誉为“东方魔法”?

为什么一个小山村诞生了中国历史名窑醴陵窑?

深山中,又小又土的湖南株洲醴陵窑沩山陶瓷博物馆里,藏着动人的故事。

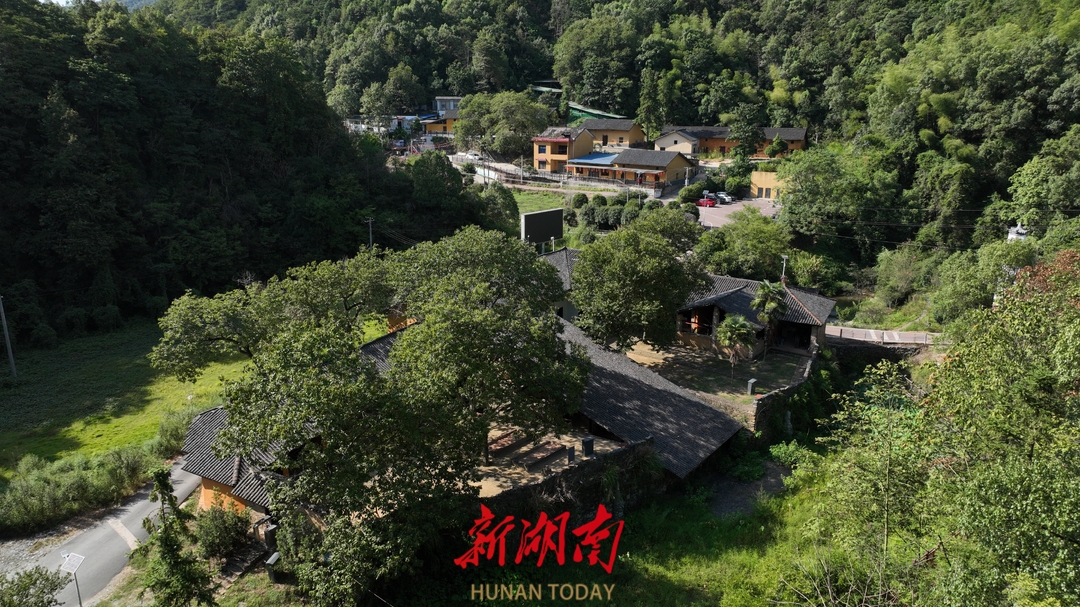

8月29日,深山里的醴陵窑沩山陶瓷博物馆。湖南日报全媒体记者 邹尚奇 摄

8月29日,深山里的醴陵窑沩山陶瓷博物馆。湖南日报全媒体记者 邹尚奇 摄

一个村,打开中国陶瓷发展史的“活辞典”

窑砖混着黄土,依山势垒就,阶梯窑土土的。

窑砖筑基,夯土筑墙,硬土地面,房子也土土的。

醴陵窑沩山陶瓷博物馆。醴陵窑管理所 供图

醴陵窑沩山陶瓷博物馆。醴陵窑管理所 供图

小小的,土土的,大山深处的醴陵窑沩山陶瓷博物馆外形不惹眼,但门口黑底金字的“全国重点文物保护单位醴陵窑”石碑却昭示着它的不凡——

湖南株洲醴陵窑,是我国目前保留规模最大、遗迹分布最集中、遗存类型最系统的历史名窑。沩山镇、枫林镇、王仙镇、孙家湾镇及醴陵城区……它的“领地”足足有129平方公里,窑火从东汉时期炽热至今。

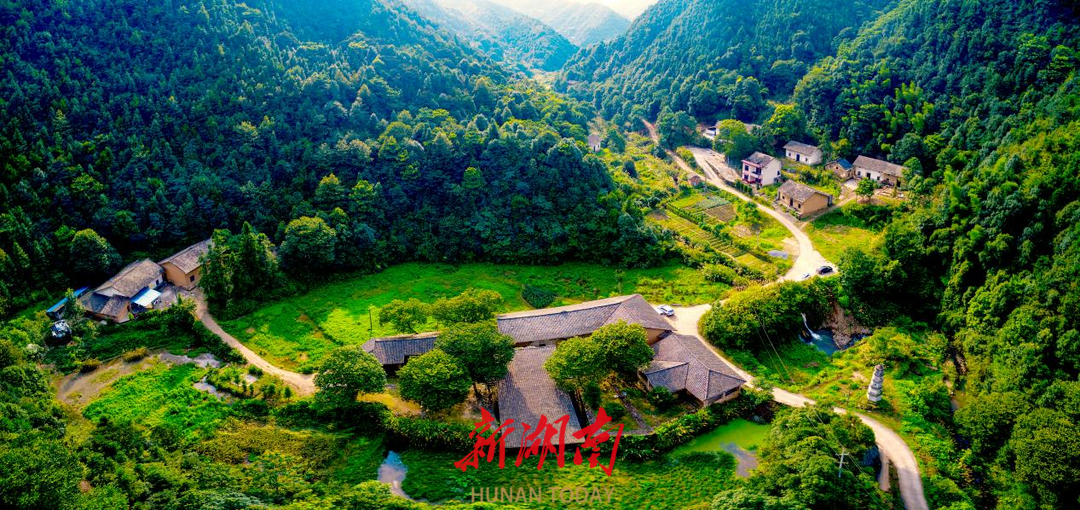

醴陵窑沩山博物馆与周边村落。醴陵窑管理所 供图

醴陵窑沩山博物馆与周边村落。醴陵窑管理所 供图

瓷器,中国的伟大发明,它的烧制技艺是西方人眼里的“东方魔法”。充满智慧的“东方魔法”让随处可见的泥土,变成了与人们的生产生活息息相关的重要器具,增添美的享受。

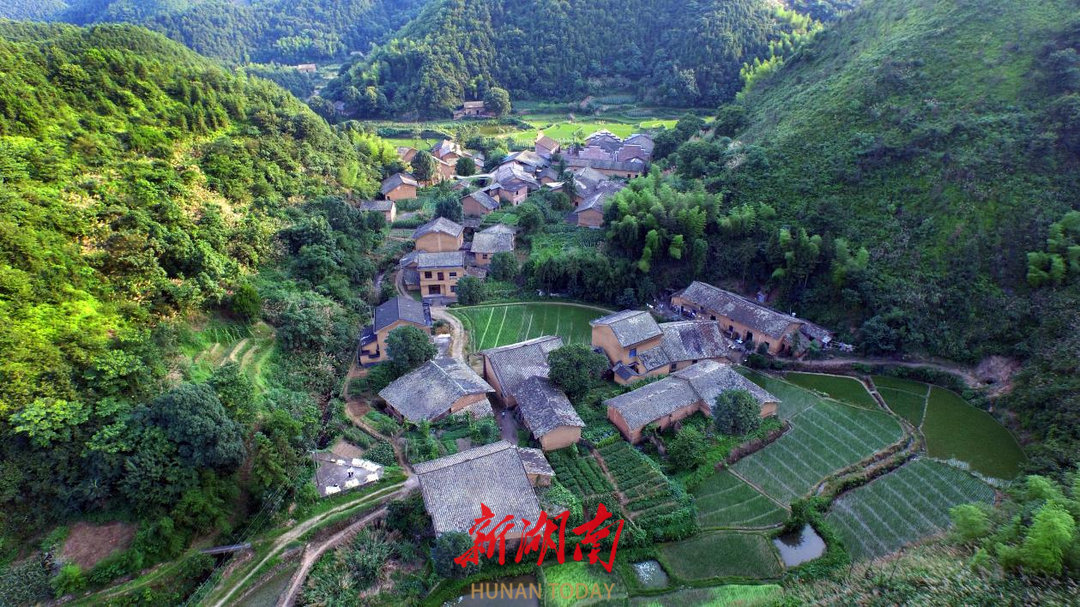

层峦叠翠深处,沩山村是醴陵窑的核心区,密集分布了宋至民国窑址84处,与瓷业相关的瓷泥矿井、瓷片堆积、古道、古桥、古建筑等文物古迹110处,因此被誉为研究中国陶瓷发展史的“活辞典”。

沩山村保存完整成片的传统夯土建筑。醴陵窑管理所 供图

沩山村保存完整成片的传统夯土建筑。醴陵窑管理所 供图

月形湾古窑厂,清光绪元年醴陵人罗良西创办,窑厂内的阶级窑、碓泥作坊等各功能区保存完好,完整呈现了醴陵窑传统制瓷的各个工艺流程,是醴陵窑保存最完好的一座制瓷古窑厂。

以月形湾古窑厂为基础建造的醴陵窑沩山陶瓷博物馆,有窑、有瓷、有故事,是读懂这本辞典、揭秘“东方魔法”的入口。

一座馆,考古醴陵窑千年传统技艺

充足的瓷泥、松柴和水源,沩山村拥有的三大天然优势正是名窑诞生的基本配置。从宋代到上世纪80年代,沩山村的窑火延续了上千年。

走进醴陵窑沩山陶瓷博物馆朴素的大门,你可一馆了解醴陵窑的传统制瓷工艺。

进门最显眼的,便是黑色瓦棚下的阶梯窑。它依山而建,全长约18.6米,最宽处4.15米,仿佛一条卧龙。阶梯窑是龙窑的一种,因窑炉整体和窑室内都是阶梯状而得名。

醴陵窑沩山陶瓷博物馆内,月形湾古窑厂的阶梯窑。湖南日报全媒体记者邹尚奇 摄

醴陵窑沩山陶瓷博物馆内,月形湾古窑厂的阶梯窑。湖南日报全媒体记者邹尚奇 摄

别小看窑口那尊灰头土脸、半蹲着烧窑的铜像,他代表的是把窑师傅——窑厂的核心人物。传统烧瓷均为柴烧,温度控制极为重要,火候掌控全凭把窑师傅的经验和技术。所以古时候窑厂一年收益全看聘请的把窑师傅,大家都对其极为尊敬。

窑区新开窑要举行祭祀活动,之后要聚餐,聚餐只吃猪肉,叫“打神福”。新开几级窑便买几斤猪肉,月形湾古窑厂的阶梯窑有六级,所以开窑时人们吃了六斤猪肉。

阳光下的醴陵窑沩山陶瓷博物馆。醴陵窑管理所 供图

阳光下的醴陵窑沩山陶瓷博物馆。醴陵窑管理所 供图

“醴陵窑传统制瓷最主要的流程是碓泥、洗泥、拉坯、彩绘、上釉、烧窑,每个环节都有专人负责,分工合作,‘流水线’细分作业,非常专业。因为只要有一个环节不够专业,没有做好,烧出来的瓷器就可能废了。”醴陵窑管理所副所长黄云英告诉记者。

考古发现表明,醴陵窑窑厂里,拉坯车间数量最多。拉坯非常费时,大型瓷器还需要多人协同。在月形湾古窑厂,拉坯车间就有7间。

月形湾古窑厂窑火展示。醴陵窑管理所 供图

月形湾古窑厂窑火展示。醴陵窑管理所 供图

工具房里有独轮车和车篓。从前,沩山村人就是用它们将烧制好的瓷器运输至醴陵城区姜湾码头,再转船运到长沙、武汉等地,销往各地。

一个钵,窥见制瓷技术进步为何造福百姓

阶梯窑旁,白墙黑瓦的古朴房屋曾是窑工日常起居及举行祭祀和重大仪式的场所,展示了沩山村烧瓷的历史。

最迟自北宋,沩山村开始烧青瓷、青白瓷,成为醴陵瓷业的发祥地。明清时期,开始大量烧制青花瓷,清代晚期达到顶峰。

醴陵窑沩山陶瓷博物馆展厅。邹尚奇 摄

醴陵窑沩山陶瓷博物馆展厅。邹尚奇 摄

堂屋内供奉着瓷业先师樊公进德。两侧各有两间厢房,有窑厂账房会账、办公和窑工领取薪资的账房室,有窑工住房,有会客接待、洽谈生意、处理窑厂事务的会客室,还有窑厂内烧制的成品瓷器的样品间。样品间内的货架上,放满了瓶、罐、壶、碗、盘、碟等瓷器,以青花瓷为主,纹饰各样。碑刻陈列室的数块清代碑反映了醴陵窑瓷业的繁荣与变迁。如《育婴堂捐碑》记录了窑厂捐修育婴堂之事,《沩山购义山碑》篆刻了沩山窑户、乡绅、居民及商户等购置义山,安葬辖区内孤苦无后之人的动人事迹。

瓷器样品间。邹尚奇 摄

瓷器样品间。邹尚奇 摄

精品瓷器陈列室的瓷器及窑具,不仅能让你了解醴陵窑各个时期的制瓷工艺技术,更让人感慨技术创新改变百姓生活。

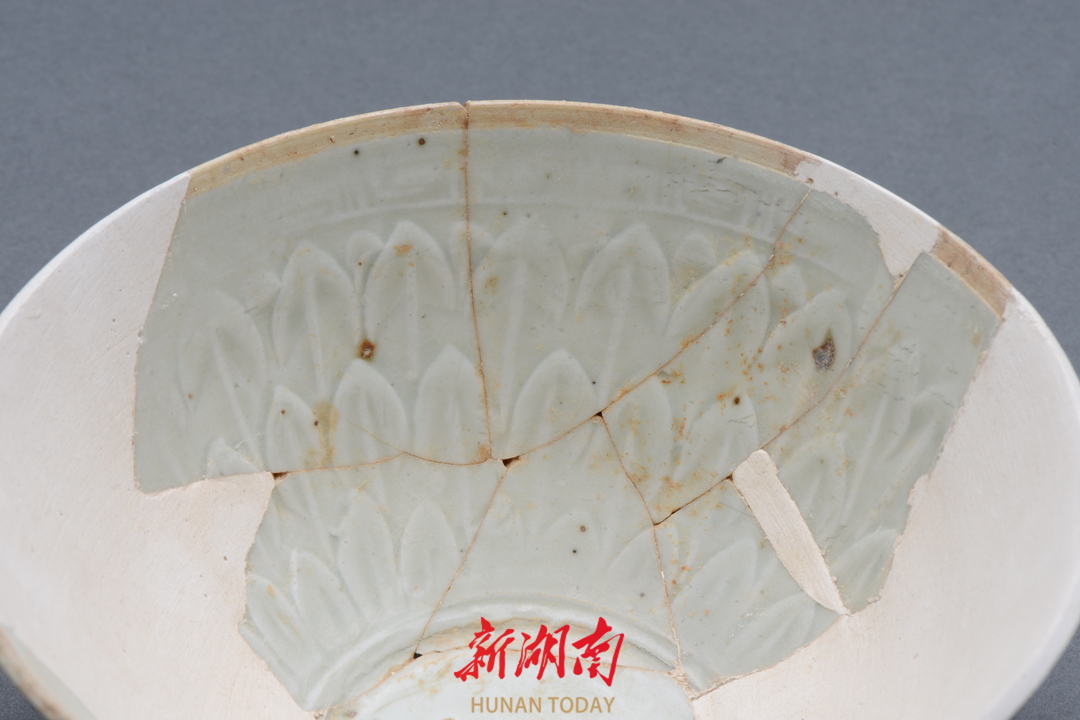

展柜中,有一个双釉芒口钵。“宋元时期,烧瓷采用的是碗口朝下的覆烧工艺,烧出来的瓷器口沿没有釉,我们称之为芒口。”醴陵窑管理所副所长黄云英说,用有芒口的瓷器饮食会感觉不舒服,所以当时的王公贵族就在瓷器口沿镶上金或银边,提升使用的舒适度。而普通百姓就只能将就了。

醴陵唐家坳窑址出土芒口莲瓣纹印花碗。湖南省文物考古研究院供图

醴陵唐家坳窑址出土芒口莲瓣纹印花碗。湖南省文物考古研究院供图

芒口包银碗

南宋末元初

长沙朝阳巷遗址出土

碗上黑色的部分是白银氧化后留下的痕迹

长沙市文物考古研究所供图

好在,制瓷技术的逐渐进步让寻常百姓也能用上好看又光滑的瓷器。清末民初,湖南人为探索实业救国研制的醴陵窑釉下五彩瓷,好看之外更多了一份健康。1949年至今,醴陵窑生产的毛主席用瓷、国宴用瓷、国家礼品瓷等闻名天下。

千年窑火的文明之光照耀下,小小山村文旅业兴盛,农家乐、民宿、研学游等蓬勃生长。“90后”小伙田坤返乡创业,陆续开了两家农家乐,雇了30多位本地人,牛羊鸡鸭蔬果都从本地采购。村民日渐富足,也更加珍爱宝贵的文化资源。

醴陵窑沩山陶瓷博物馆,这座湖南深山里的乡村博物馆,体量虽小,却可以带你感受中国陶瓷文化的深邃和美丽。

责编:万枝典

一审:龙文泱

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号