谭小林 林成军 湖南日报·新湖南客户端 2025-11-12 18:26:18

专家“跑”起来,乡亲看病不再“跑”

——看张家界医改如何打通健康“最后一公里”

湖南日报·新湖南客户端通讯员 谭小林 林成军

午后的陈家河镇中心卫生院,阳光斜斜照进崭新的CT室门口。74岁的村民刘老伯拍完片子,步履轻松了不少。“娃在城里打工,以前有个头疼脑热,去县里、市里折腾,费时又费力。”他指着诊室里屏幕上清晰显示的影像说,“现在机器搬到‘家门口’,片子一发,县里大专家就能‘隔空’瞧病,心里踏实!”

刘老伯口中的“隔空瞧病”,正是张家界市这场“沉下去”的医改带给乡亲们最真切的实惠。在张家界这片群山环绕之地,优质医疗资源翻山越岭、沉入基层,悄然改变着山区群众的就医轨迹。

2025年10月11日,张家界市医共体中心药房和审方中心建设现场推进会在桑植县召开

2025年10月11日,张家界市医共体中心药房和审方中心建设现场推进会在桑植县召开

远程“连线”,优质资源不再“高高在上”

桑植县总医院远程诊疗中心俨然成了“智慧大脑”。屏幕上,数据在县、乡之间高效流转。总医院影像科医生轻点鼠标,一份来自洪家关卫生院的X光片瞬间呈现。“看这里,肺部情况需要密切关注,建议调整用药方案和随访时间。”他的诊断意见迅速反馈给基层医生。

这并非个例。在桑植县,县域内影像、心电、审方等诊疗环节已实现“一网通”。更值得期待的是,随着武陵源区项目的推进,市级三甲医院的远程“触角”也已延伸到此。“基层检查+上级诊断”,搭配院前急救远程指导,山区群众的生命安全网正在加密织牢。总医院的中央(心)药房和审方中心,还解决了困扰基层多年的“少药、缺药”、药学人员不足、能力不强、群众用药安全以难保障等难题。曾经奔波几十里山路“求药”的经历,正成为历史。

张家界市医疗集团总院(市人民医院)驻点专家帮扶下开展腹腔镜下胆囊切除术

张家界市医疗集团总院(市人民医院)驻点专家帮扶下开展腹腔镜下胆囊切除术

专家“扎下去”,家门口有了“定心丸”

资源下沉,关键在人。武陵源区人民医院院长办公室里,从市人民医院选派而来的专家院长正规划着新一期的专科建设。“专家团队常驻,不是走过场。”一位带教的市医院主任医师感慨。武陵源区人民医院新开设了心血管、内分泌、儿科、五官科、整形美容科等专科门诊,特别是投入资金170万元开设急诊科,结束了该院无急诊科的历史,大大提高了院前和景区急救能力。

专家下乡,“带”的不仅是技术,还有规范管理。永定区、桑植县实施“6s”精细化管理后,基层卫生院(社区卫生服务中心)、村卫生室的面貌焕然一新,就医环境大为改观。专家工作室、专科门诊如雨后春笋般在乡镇卫生院长出。百姓们发现,不用舟车劳顿,“家门口”就能享受到过去只有城里大医院才有的专家服务。

桑植县总医院官地坪镇分院移动CT车

桑植县总医院官地坪镇分院移动CT车

硬件“更扎实”,“次中心”扛起新担当

穿过人群熙攘的慈利江垭街头,走进已建成县域医疗次中心的慈利县总医院江垭镇分院,崭新的CT机和检验设备格外引人注目。慈利县投入数百万的真金白银,在关键乡镇“落子”建设县域医疗次中心。桑植县总医院陈家河镇分院、官地坪镇分院也已相继建成县域医疗次中心,实现“满血复活”,达到“二级医院”的医疗服务能力。如桑植县总医院陈家河镇分院县域医疗次中心截至目前已开展二三级手术109台、外伤小手术900余台;官地坪镇分院新增血液透析室、康复理疗科、口腔科,真正成了区域内的医疗“堡垒”。永定区沅古坪中心卫生院县域医疗次中心建设紧锣密鼓推进已近尾声。各区县这笔超过千万的投入,实实在在改善了群众“就近看好病”的物质基础。

筑牢“网底”,村医有了“新身份”

改革之光不仅照进乡镇,更照亮了乡村医疗的根基。在桑植县陈家河镇仓关峪村卫生室,被评上“一级”乡村医生的李医生干劲十足。伴随“乡聘村用”政策的实施,像她这样优秀的村医,不再是“游击队”,而是纳入乡镇卫生院编制管理的正规“国家队”。“编制有了,心就定了!”李医生的话道出了众多村医的心声。桑植县大刀阔斧整合村卫生室、给村医评等级、解决后顾之忧的做法,被提炼成湖南省医改措施,成为筑牢健康中国网底的“桑植样本”。

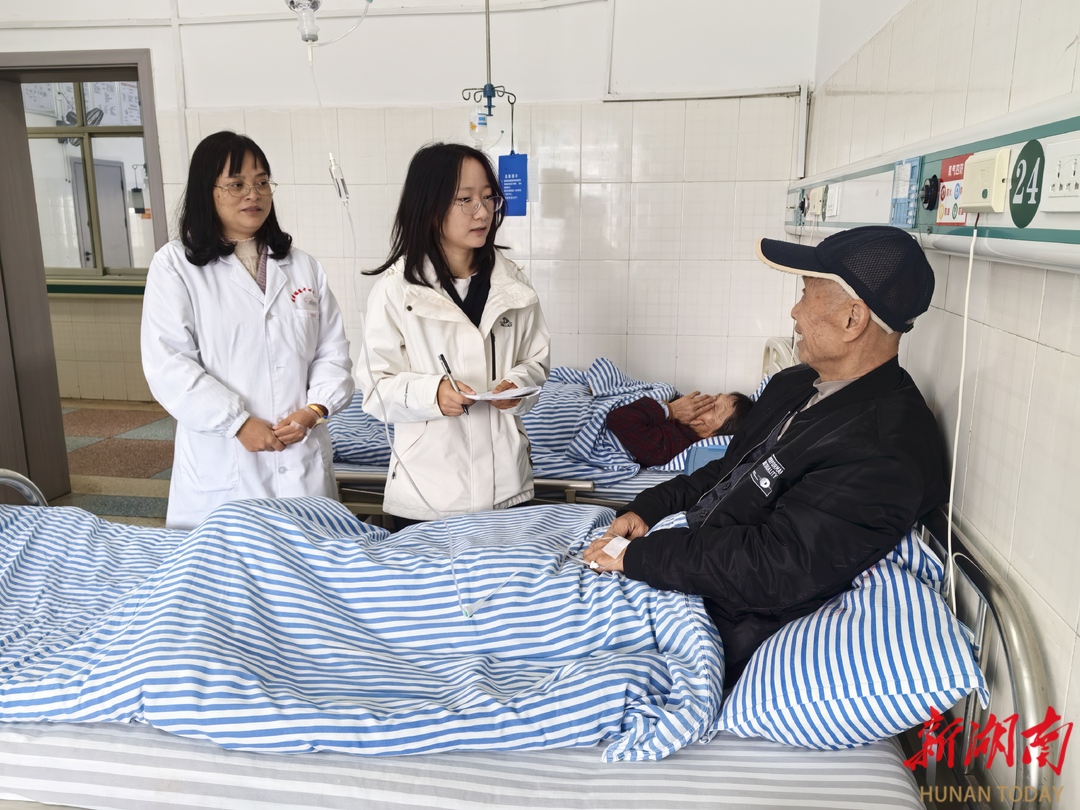

慈利县卫健局工作人员向住院患者了解医学检查检验结果互认情况

慈利县卫健局工作人员向住院患者了解医学检查检验结果互认情况

傍晚时分,慈利县许家坊的老人们相约来到新建的康复理疗室,享受着便捷的推拿服务。通津铺镇、阳和乡的肾病村民不用辗转去市县医院,家门口就能完成血液透析。夕阳余晖里,是张家界医改正在书写的“看病不再难”的图景——专家在“跑”,技术在“跑”,政策红利在“跑”,而山区的乡亲们,终于可以少“跑”甚至不“跑”,安心在家门口守护自己的健康。

责编:田锐

一审:田锐

二审:田育才

三审:宁奎

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号