陈先枢 2025-11-07 09:30:19

文/陈先枢

湖湘民俗文化本是湖湘文化的组成部分,它们同源同流,既冠以“湖湘”二字,就有了强烈的“湖湘”地域特点。湖湘民俗文化从形成的那一刻起,就与湖湘地域文化,亦即广义的湖湘文化紧密联系在一起了。尽管湖南民俗文化长期以来深受封建宗法思想和宗教迷信思想的影响,其中掺杂了不少落后和愚昧的因素,但在营造群体间敦厚、朴实、淳良、与人为善、助人为乐的和谐、互利、有序的行为规范方面,起到了一定“美教化,移风俗”的积极作用。到近代,湖湘民俗文化的转型是伴随湖南社会和湖湘文化的转型而起的,特别是由农业社会进入工业社会,由自然经济过渡到商品经济,恶规陋俗逐渐革除,而良风美俗、流行时尚随之而生。

一、民俗的基本概念

所谓“民俗”,“民”即民众,“俗”即以口头、物质、风俗或行为等形式创造和传播的文化现象,是人们在日常生活中自觉或不自觉的一种行为规范、道德伦理、认知方式和思维模式。作为一种常见的文化现象,民俗是千百年来民众所创造的知识和认识系统,是人们在日常生活中靠口头和行为方式传承的一种文化模式。这种文化模式既为人类所创造、享受,又随着时代发展和生活演进处在不断变异之中。

“民俗”中“民”的语义,远没有“俗”一字丰满复杂。俗为风俗的简称,包括了风与俗。

风俗,顾名思义指的是人类社会的风尚和习俗。按唐代学者孔颖达的解释,由于自然条件不同而形成的习尚叫做“风”,而由社会环境的不同而形成的习尚叫做“俗”。

不同的地域有不同的风俗,因此湖湘民俗文化从形成的那一刻起,就与湖湘地域文化,亦即广义的湖湘文化紧密联系在一起了。

中国地域辽阔,不同的民族,不同的自然条件,会形成不同的生活与生产习俗。农民有农民的习俗,渔民有渔民的习俗,商人有商人的习俗,泥木匠也有自己的独特习俗。南国江河纵横,气候湿热,才有可能产生龙舟竞渡,门悬菖蒲、苦艾,饮雄黄酒以避邪的端午之俗。这就是“风”之所由。

而生产力、生产关系的发展,使生活在不同时代的人具有了不同的价值观念与道德观念,从而使得传统的风俗并非一成不变。在封建时代,婚姻是维系家庭与家族之间的政治经济纽带,《礼记•昏义》说“上以事宗庙,而下以继后世也”,这是家族的事而非个人的事,青年男女若想反对“包办婚姻”,确实是一件离经叛道的事情。而近世以来,随着生产方式的改变,个人在社会上的活动范围越来越大,频率越来越高,独立性也就越来越强,宗族在社会生活中的影响则日趋减弱,“包办婚姻”失掉了赖以存在的社会基础,自然也就渐趋消亡了。这就是“俗”之所在。

由此可见,风俗的形成,至少有以下几个明显的特点:

首先是具有民族和地域的特点。《礼记•王制》说:“广谷大川异制,人居其间异俗。”全世界所有的民族,各个地区,都具有自己独有的风俗。其次,一种风俗的出现和存在,反映了特定时空范畴内人们的世界观、价值观、道德观和审美观。实际上,风俗是一种地域文化的传承现象。第三,风俗的产生总是历代相延,积久而成的。一种风俗的形成,往往需要数十年,上百年,甚至上千年的时间积累。改变一种风俗固然不是一件轻而易举的事情,但自然条件和社会环境的巨大变化,则肯定是移风易俗的最大动力。

以往的很多民间风俗,往往是以神鬼祭祀,以及行为和语言避讳的形式表现出来的。古人对自然界和人类社会的发展规律缺乏科学的了解,便把趋吉避凶的愿望寄托在冥界里的神鬼身上。天旱不雨,要祭龙王;治病疗疾,要祭药王;向往生活富足,要祭财神。

语言和行为的忌讳也是怕激怒了神鬼,给自己带来不测。实际上,这些神鬼以及他们的神通,都是人们根据自己的实际需求创造出来的,人是神的缔造者。

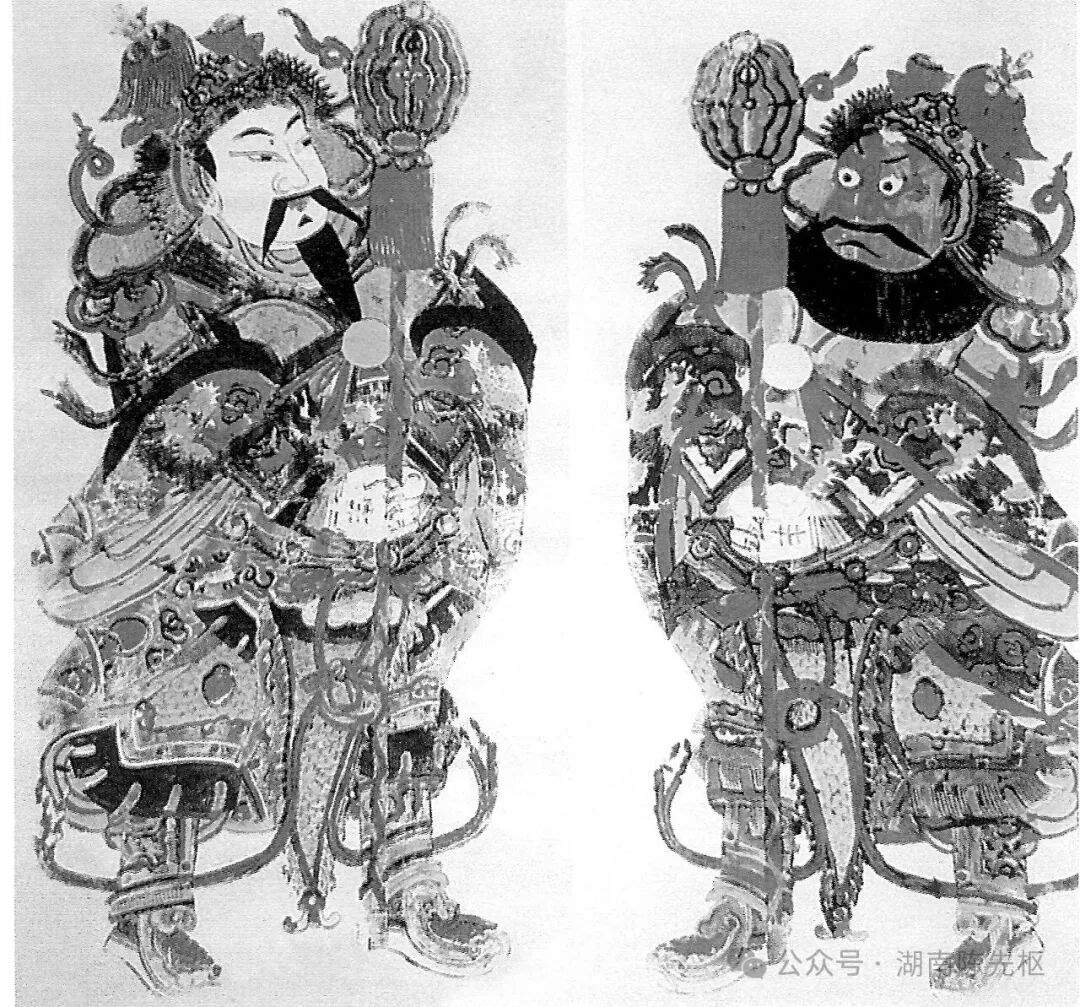

门神画神荼与郁垒

门神画神荼与郁垒近现代随着科学技术水平的提高,鬼神观念已大为淡薄。但在民俗活动中仍存在着某些崇拜对象和祭拜方式。其中有些行为纯粹是因迷信所致,听信巫婆神汉而导致死亡的现象,比比皆是。迷信的来源是愚昧,人类社会需要提高自身的科学文化水平。而有些行为则不一定是真正的迷信。如节日使用寓意吉祥的色彩、图案和语言,应该看成是人们对祈望与追求的一种物化,因为趋吉避凶的美好愿望总是与人类社会相始终的。而对人文始袓、家族先人或历史上其他伟人的祭拜,以及民间歌舞、戏曲、文学、工艺美术中种种民俗信仰和图腾崇拜,也不应一概视作迷信的鬼神祭祀,有的还能通过这种活动增强民族的凝聚力和社会的和谐,甚至成为需要传承和发扬的非物质文化遗产。

二、湖湘民俗溯源

湖南有着悠久的历史和灿烂的文化。作为与这一特有的湖湘文化相共生、相伴随、相融汇而共同发展的湖湘民俗文化,同样源远流长而丰富多彩。湖湘民俗的产生、形成、演变、发展,和整个中华民族的风俗一样,既有共同的历史进程和共同的时代特征,又有它本身独特的地域风貌。

古代湖湘民俗的表现是多方面的,首先表现在对各种图腾的崇拜,对鬼神的信仰和对天、对神、对死者、对祖先的祭祀以及具有特色的歌谣舞蹈等方面。据历史考证,早在新石器时代晚期,湖湘地区的先民、当时的土著扬越族就已经在这里从事渔猎和农业生产活动,有了与中原文化相媲美的扬越族土著文化和与之相应的风俗习惯。从长沙出土的一批古墓葬证实,当时的长沙就已经有了相当完备、隆重的丧葬礼俗。公元前6世纪,楚国入主洞庭湖之南(简称湖南),从此长江中下游一带的楚风俗文化便逐渐深深植根于湖南这方热土。楚俗信鬼神、崇巫术、喜祭祀、擅歌舞,在后来东汉王逸的《楚词章句》里就有记述:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信巫而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。”

屈原的《九歌》就是根据当时民间的祭歌创作而成的,其中就有不少迎神、赞神、送神之词,可见当时这一风俗之盛行和普遍。在中国文学史上具有历史丰碑价值的《楚辞》,以楚南一带民间歌谣的形式,比较完整、生动地描述了当时的楚风俗民情,其中记载了楚人信鬼神、崇巫术、拜龙凤、喜祭祀的习俗;好食水产异兽、嗜酸辣苦冷的饮食习俗;戴高冠佩玉饰、好奇装异服的服饰习俗;酷爱园林、层台累榭的居住习俗;能歌善舞、楚乐喧阗的娱乐习俗:不重媒妁、男女自由婚恋的婚姻习俗,以及强悍刚毅、崇尚勇武的性格等等。

当时,洞庭湖以南的地区为楚国的谷仓,农作物收成的好坏与耕作技术、气候,特别是与表示气候变化和农事季节的二十四节气有关,因此农民在实践中逐渐形成了一些可适时适地指导种植技术的农俗。另外,楚地农副产品丰富,商品经济水平较高于中原地区,商贸日益受到社会重视,手工业得到发展,这些对于湖南地区行业习俗的初步形成起到了推动作用。

春秋战国时期,湖南的民俗文化就是这样在原有土著扬越族习俗的基础上吸收和融汇楚风俗文化,并在当时社会政治、经济、思想的影响下进一步形成的。

到了秦、汉时期,随着封建制度的进一步确立,汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的文化专制主义,将春秋时期百家争鸣中产生于中原地区的儒家思想作为整个封建社会的统治思想。从此,儒家的“三纲五常”“三从四德”“男尊女卑”等一整套封建的礼教和伦理道德观念逐步流传,使湖南民俗蒙上一层浓重的封建主义色彩。这在湖南的旧风俗中,特别是旧的礼仪习俗和婚姻习俗中表现得尤为突出,如浏阳文庙至民国时还完整保留了祭孔仪式中的古乐“八佾乐舞”。

随后,佛教传入中国,至西晋传入湖南。长沙久已流传的道教经南北朝时期陶公庙的建立,社会影响进一步加深,至唐、宋达到鼎盛时期。儒、释、道三教的哲学思想、伦理道德作为上层建筑,也对湖南民间传统的风俗习惯产生了非常深刻的影响。特别是佛教的因果报应、六道轮回、修行成佛,道教的科仪斋醮、符策禁咒、禳灾祈福、役神驱鬼、潜心修炼、得道成仙,以及相应的一套教规、礼仪、传统节日等宗教思想和行为,很容易与古老的传统民间风俗相吻合而为人们所接受。这种吻合经过千百年来的传承、变异,使得湖南民俗又不可避免地具有一些神秘的宗教迷信色彩。如立春时敬“芒神”,二月二日祭“土地神”,二月十九日祭观音菩萨诞辰,七月半过“鬼节”祭祖宗,腊月二十三日送“灶神”,以及丧葬习俗中的许多仪式等等,都带有浓厚的宗教迷信色彩。

尽管湖南民俗文化长期以来深受封建宗法思想和宗教迷信思想的影响,其中掺杂了不少落后和愚昧的因素,但人们祈求平安幸福,禳灾除祸,赞颂忠贞善良,诅咒奸佞邪恶和在营造群体间敦厚、朴实、淳良、与人为善、助人为乐的和谐、互利、有序的行为规范,用以自教、自律方面,在社会发展的历史进程中还是起到了一定“美教化,移风俗”的积极作用。这种深深植根于社会生产、生活、交往等习俗中的积极作用,不仅保持和发扬了中华民族的优良传统,而且还与湖南优秀的历史文化和人文精神相汇合,培育了湖南人所特有的“心忧天下,敢为人先”的精神。湖南传统民俗文化正是由于其蕴藏丰富厚实,内涵瑰丽奇艳,形式五彩斑斓,具有鲜明的地方特色,因而成为湖湘文化的重要组成部分。

三、湖湘民俗的地区差异

十里不同风,百里不同俗。各地因历史、地理、族源等诸多因素产生民俗上的差异,也就形成了风俗上的不同流派。早在汉代扬雄所著《方言》中就指出了湖湘地区 “江湘之间”与“江沅之间”“沅澧之间”在地域文化上存在着明显差异,即东部地区与西部地区的差别。从地理条件上看,以资江、沅江两水分水岭的雪峰山脉为界,西部的沅、澧流域在地形上属云贵高原,东部的湘、资流域,大部分属江南丘陵。地质构造的阻隔使得东西两大部分各自内部的民俗传承和交流产生了差别。民谚云:“山歌的流传,隔山不隔水。”这种山歌流传特点同样适用于民俗,民俗不仅“不隔水”,反而还能随水的流域而传递、扩散。在生产力尚不发达的社会,山是交通的屏障,水是联系的纽带,人们总是通过水路来沟通生活和经济。

从湖南行政区划的演变来看,东西两大地区历来属于不同的行政区域。楚人进入湖南,就是沿洞庭湖东西两岸,在西部设立了黔中郡,在东部设立了江南郡。秦朝时湘资流域属长沙郡,南朝时置湘州,唐后期设置湖南观察使,宋朝在此置荆湖南路。沅澧流域属于秦朝的黔中郡,汉朝属武陵郡,南朝分属荆州和郢州,唐后期分属荆南节度使和黔州观察使,宋代设置荆湖北路。这些史实表明东、西两部分地区各自有着相对独立的历史演进过程。从民族构成上看,早在商周时期两个区域的土著民族就存在差异,湘资流域主要为扬越人,沅澧流域民族则与中国西南地区民族相通。不同的民族必然在民俗中体现出不同的特征。

以湘资流域为区域的东部地区和以沅澧流域为区域的西部地区,其民俗的差别主要表现在岁时节令、民间信仰、婚姻礼仪和语言风俗等几个方面。

岁时节令的差异是民间生活差异的集中体现。湖南虽然在岁时习俗方面有较大的共性,但也有不同地域的个性。端午节在西部沅澧流域特别受重视,竞渡习俗普遍存在,很多的地方有大端午和小端午之分,即在五月十五再过一次大端午,传说与东汉将领马援西征有关。而在东部湘资流域只有平原河谷地带才有竞渡习俗,南部丘陵山区一般没有这一类民俗活动。九月九重阳节在西部沅澧区特别重视,不仅要酿造重阳酒,而且还要制作重阳糕相互馈赠。而东部湘资流域一般只有登高望远而已。四月八浴佛节,沅澧流域远不如湘资流域普遍,东部浴佛节流行做乌饭,西部地区几乎没有。

在民间信仰方面,东部湘资流域有朝南岳的习惯,南岳的庙会因而成为湖南最热闹的集市之一,南岳有“半年不开张,开张吃半年”的民谣。长沙县榔梨镇陶公庙庙会也有“榔梨街上不作田,两个生期吃一年”的说法。所谓“两个生期”是指两位陶公菩萨的生日。但在西部沅澧流域,没有像南岳、榔梨这样区域性的民祀对象,许愿还愿比较分散,也没有东部流传广泛的朝香歌。民间信仰的神祇也不同。西部沅澧流域崇拜马援,伏波庙遍布各地;竹王崇拜也很普遍,甚至还发展为天王神。但东部湘资流域就少有对马援和竹王的崇拜,关帝庙、土地庙却遍地盛行。

朝南岳的队伍

朝南岳的队伍在婚姻礼仪方面,东部湘资流域许多地方盛行歌堂风俗,西部沅澧流域盛行哭嫁习俗。歌堂和哭嫁既有联系又有区别,歌堂主要为伴嫁,哭嫁是为别离;歌堂重趣味,哭嫁重情感。东部湘资流域一般是婿不亲迎,即新郎到岳家迎娶新娘,有些地方花轿到门之前新婿还要暂避。而西部沅澧流域很多地方新郎都在婚日赴女家行奠雁礼,然后先花轿而返。湘资流域送亲客一般为男性,沅澧流域多是女性,尤其是娘家嫂子必往。湘资流域新婚夫妇多在婚后二三天回门,沅澧流域很多地方在第九天或者一个月后。

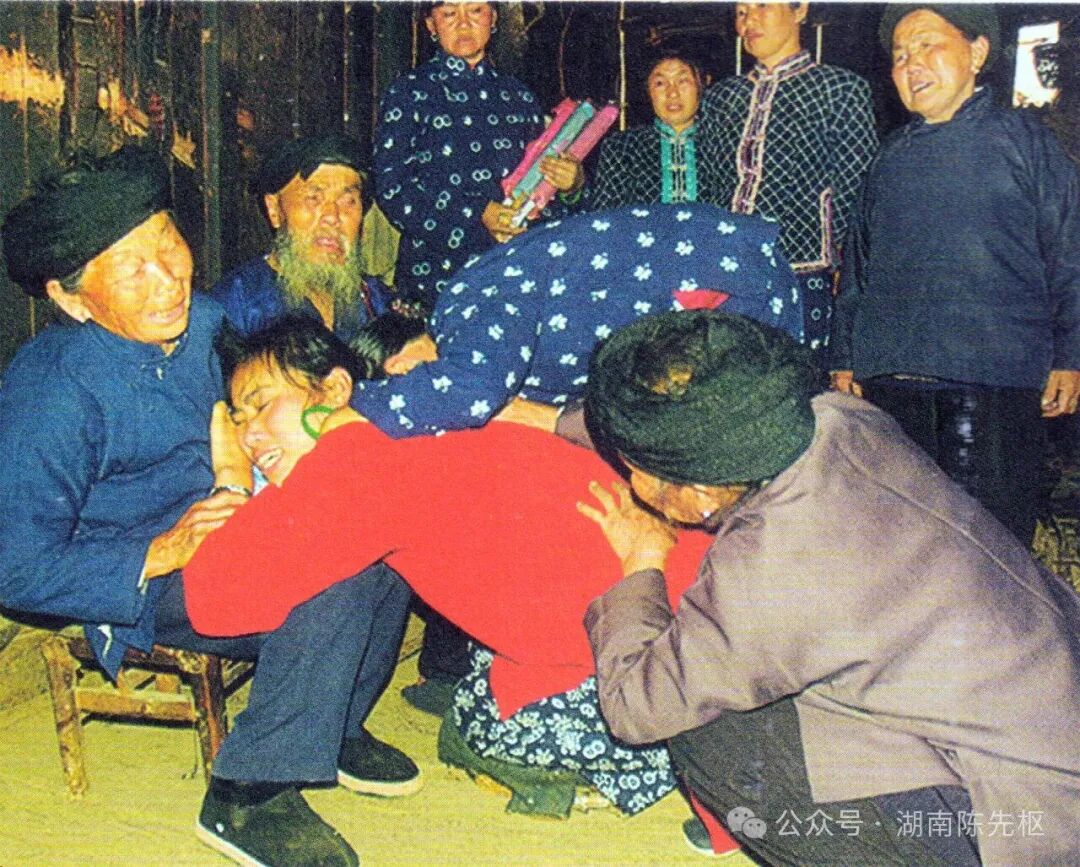

湘西的哭嫁风俗

湘西的哭嫁风俗作为语言风俗的民歌,在沅澧流域,集体劳动场合有薅田鼓、茶山鼓、薅草锣鼓、夯土歌、号子等山歌,以锣鼓或者锣鼓钹作为打击伴奏。相对而言,湘资流域的山歌则要逊色一些

湖南民俗在两大区域还可细分为若干小区。如东部湘资流域可分为长岳、衡宝和郴桂永三小区,西部沅澧流域又可分为常澧、辰沅等小区。有些民俗甚至在一县之中还有区别。如湘西龙山县,苗族在腊月二十八过年,而土家族则在二十九过年;湘北的华容县,本地人吃年团圆饭在中午,而从南方移入的居民则在拂晓,等等。(注释略)

摘自《近代湖湘文化转型中的民俗文化》,2017年岳麓书社出版,郑大华主编,陈先枢著

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号