湖南日报·新湖南客户端 2025-11-04 09:25:15

新湖南客户端11月4日讯(王德和 赵智文 ) 11月2日,双峰山下、湄水河畔,双峰一中附属中学古老的校园张灯结彩,豁然洞开,热情欢迎前来为母校120华诞祝贺的学子。

归来游子中有一群特殊的学生,他们就读的高120班与母校120岁生日同数;他们1985年入校,与母校建校时间1905年相距80周年,入学时间,恰逢该校校友、中共早期卓越领导人、第一个提出建立中国共产党的蔡和森同志诞辰90周年,也与被誉为“革命母亲”的蔡和森母亲葛健豪担任湘乡二女校(双峰一中前身之一)校长相距70周年。

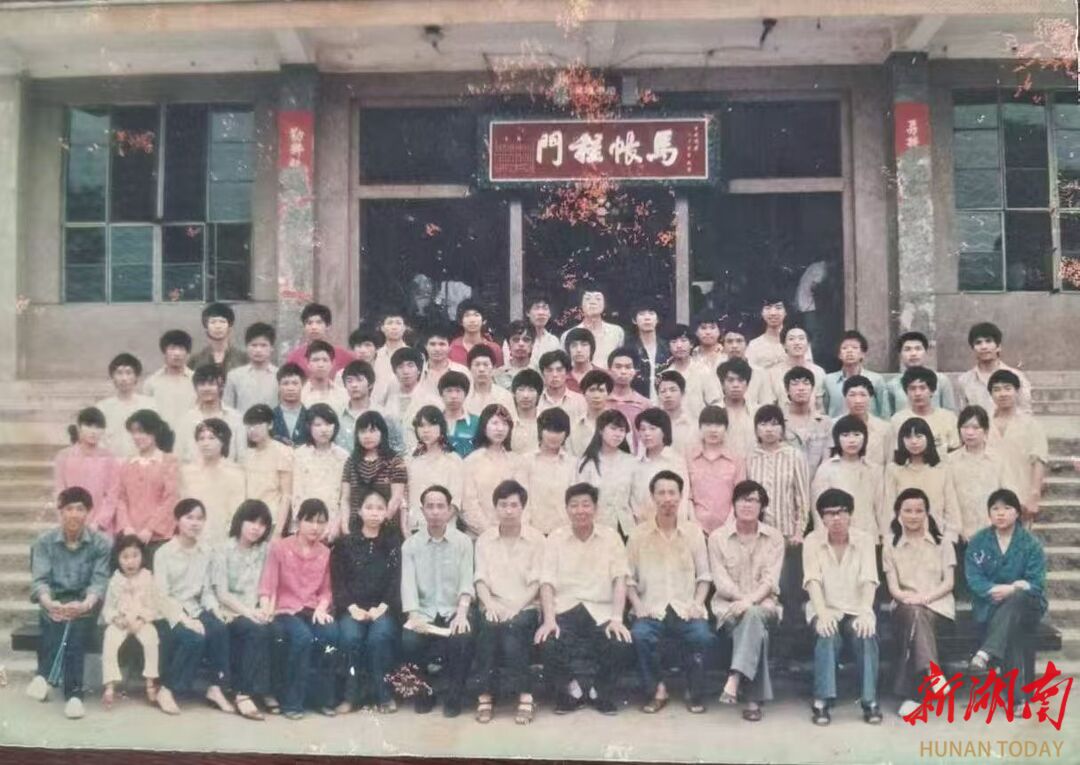

120年风雨沧桑,学校为国育才的初心不改;40载云路驱驰,学子们终不渝赤子情怀。同学们入校时正值十五、六岁青春年华,青衿磊落,负笈中流。匡益平等一行最难忘的是教学楼前悬挂的“马帐程门”的牌匾以及两边的对联:“两派交流,好向此间寻活水;双峰对峙,更从何处仰高山”;以及门前悠悠流淌的湄水河碧波粼粼、青荇招摇的场景。

在这所古老的校园,大家深切感受到学校的文脉悠长,革命常新以及人才辈出。晚清名臣曾国藩与书院有极深的渊源,上面的对联就出自曾国藩好友、名师硕儒朱尧阶(双峰书院曾任山长)之手,他道出了双峰先哲在学问和道德上的崇高追求。"湘军之母"、儒将罗泽南曾藏修于此,清末探花王龙文曾负笈于斯。学校为新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、中国特色社会主义新时代培养了五万余名优秀人才。从这里走出了我党早期卓越领导人蔡和森、著名红军将领黄公略、原全国人大常委会副委员长蔡畅、科学院院士曾昭抡、工程院院士刘耕陶、抗日名将宋希濂、功勋将领贺贤书等一大批为国家富强、民族复兴作出卓越贡献的栋梁之才。同学们就是在这片“惟楚有才,于斯为盛”的千年弦歌声中走上三千里家国征途。

如今学校洗尽铅华,敞开胸怀迎接归来游子,同学们看到“马帐程门”的牌匾依然高悬,那造型古拙苍劲的窗棂风雨依旧,不觉泪眼婆娑,感觉一切彷如昨天。

同学们齐聚当年的高120班教室,由班长朱连桥喊“起立、坐下”,同学们齐喊“老师好!”。附中现任副校长赵智文带领年轻的学弟学妹同上一场“40年来我们又相会”的思政课。“老同学好久不见”“同桌的你”“那些年我们在一起”“班花”“校草”的标签高举在每个人胸前。

“当年,我就坐在这里。”同学王迎宾轻声对同伴说,“我们是同桌”。话音里的眷恋,浓得化不开。“我们都是吵死鬼,但老师对我们依然不离不弃”。颇富才气的王永军无限感慨。老校区的一砖一瓦,在这样秋雨绵绵中,更显得是青春记忆的活化石,承载着一代代人风雨无法冲刷的情感依恋。

结束教室的怀旧,同学们前往气势恢宏的田径场。细雨初歇,云层渐开,阳光像一份不期而至的礼物,洒在湿漉漉的跑道上,折射出耀眼的光芒。赵智文向大家介绍,自2017年新校区启用后,这里虽已成为“附属中学”,但赓续着百年学府的育人薪火,孕育着不变的精神根基。校友们更是惊叹于学校的日新月异。

在这片被雨水洗净、被阳光唤醒的操场上,赵菁华、李玲轻轻哼起了《粉红色的回忆》。瞬间,歌声如涟漪般荡开,《恋曲1990》《明天会更好》的旋律被齐声唱响。他们在雨后初霁的阳光下挥舞着手臂,歌声比来时更加嘹亮,仿佛这阳光不仅照亮了场地,也彻底照亮了心底珍藏的记忆。在这里,他们齐声喊出了自己的心声:“母校百廿正青春,同学归来仍少年”。

相聚的时间总是那么短暂,同学们依依不舍又将踏入归去的旅程,大家将各自珍藏的旧照片晒在班级群里,彭桂莲精心制作了短视频,班长朱连桥将毕业照上同学们的姓名一一标注。王德和也乘兴书联以志此情此景:

四十年故地回眸,看黉宇嵯峨,双峰并峙,百廿载云路驱驰,犹追忆青衿磊落,绛帐峥嵘,最难忘负笈时光,击楫中流,多少风华成往事。

八五届同窗聚首,叹霜丝浸染,一脉相传,数千里天涯辗转,终未渝赤子情怀,书生本色,且珍重斜阳晚照,倾樽旧雨,依然肝胆照冰心。

责编:王德和

一审:黄磊

二审:王德和

三审:瞿德潘

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号