张小弓 王金河 刘宇丽 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-19 17:05:45

湖南日报·新湖南客户端 张小弓 王金河 刘宇丽

一纸转诊单,连通县、乡、村三级医疗;一个智慧平台,实现检查互认、处方秒审;一套新机制,让医保基金从“不够花”变“有结余”……近年来,临湘市大力推进紧密型县域医共体建设,有效破解群众“看病难、看病贵”问题。

“以前做核磁得往市里跑,排队好几天。现在在卫生院开单,去市医院检查,当天出结果,回乡镇还能报销!”谈起医共体带来的便利,聂市镇乘风村居民李阿姨赞不绝口。

这一“基层开单、上级检查、结果互认、基层报销”的便民服务模式,正是临湘市通过重构管理、诊疗、投入三大体系,扎实推进医共体建设的生动缩影。

破局立新,重构管理体系

医共体建设前,临湘医疗面临市级医院无序竞争、内耗严重,乡、村医疗机构能力薄弱、重防轻治,医保基金大量外流、群众就医次均费用居高不下的困境。长此以往,将陷入医院、患者、医保“三输”的局面。

破题之道在哪里?在深入调研后,临湘选择了从重构管理体系入手,义无反顾地走上了一条内涵式改革的道路。

临湘市委、市政府把紧密型医共体建设作为重点改革事项,书记、市长担任改革领导小组双组长,高位推动医改行稳致远。

整合全市医疗机构,组建临湘市医疗集团,下设人民医院和中医院2个医共体,将全市319家公立医疗机构紧密联结;成立医共体运营管理中心,与医疗集团合署办公,市卫生健康行政主管部门、医保部门充分放权,实行人事、财务、医防、医保、药械、信息、中医等“七统一”集约管理;出台市委市政府对医疗集团、医疗集团对内部医疗机构两套绩效考核方案,重点考核医保资金县域内使用率、门诊、住院次均费用等指标,结果与资金拨付、薪酬待遇等直接挂钩;结合各自优势,推进医疗布局调整,让强者更强、专者更专;出台医保打包支付、节余留用政策,让医保资金使用更规范、更可持续。

“通过重构管理体系,我们打破了以往医疗机构各自为政的局面,构建起覆盖县乡村三级的一体化医疗服务体系。”临湘市医疗集团总院长余兴表示。

(临湘市健康管理中心 张晗潇 摄)

(临湘市健康管理中心 张晗潇 摄)

智慧赋能,优化诊疗服务

信息化是医共体建设的“神经中枢”。临湘市利用信息化、同质化等手段,优化防病、看病、治病全流程服务,尽力满足人民群众日益增长的健康需求。

在岳阳地区率先实现与湖南省公卫3.0系统互联互通,医生诊断期间可完成建档、查档、随访、转诊等多项服务。搭建的区域健康信息平台,实现124项医学检查检验互认。

建成全省首个覆盖县域公立医疗机构的智能审方中心,内置80余万条审方规则,可在0.2秒内完成每张处方审核,实时拦截超量用药等问题处方。基层处方合格率从68.8%上升至96.05%,医疗纠纷、投诉同比减少20.5%。

建成贯通县乡村三级的“健康临湘APP”,患者的就诊记录、检查报告、用药史等信息均可在各级医疗机构实时调阅。

建成远程诊断、心电、影像平台,群众在村卫生室可接受市直医院远程诊断;在乡镇卫生院检查、由市直医院在线出具报告,实行“一级医院收费、三级医院服务”。

目前已完成远程心电诊断16.5万人次、影像诊断2.8万人次,为群众节省就医时间40%,减负105万元。群众从村卫生室诊疗、乡镇卫生院和市直医院检查,单次单部位最高可节约276.4元。

在急危重症救治方面,整合120急救资源,投入5G智慧急救平台,救护车可实时定位、远程指导,构建了“城区15分钟,乡村30分钟”的“黄金急救圈”。

市直医院针对“县域外就医”主要病种,提高诊疗能力。市人民医院打造5个省级重点学科,市中医院建设6个省级重点学科。与省肿瘤医院合作建成临湘市肿瘤医院,柔性引进三甲专家教授15名,开展三四级手术2526台。

(临湘市医共体合理用药数据中心 张晗潇 摄)

(临湘市医共体合理用药数据中心 张晗潇 摄)

改革支付,强化投入保障

临湘市深化医保打包支付改革,实行总额预付、结余留用,医疗机构从“多开项目获得收益”转变为“节约资金增加收入”。

“这不是简单的一包了之,这一政策是破解医院希望多增收与患者希望减少支出这一矛盾的关键一招”。临湘市医保局局长柳勇介绍。

“在这种模式下,患者多花的每一分医保基金都是医院的,外转病人多花钱医院也要‘掏口袋’,倒逼医共体各医疗机构尽最大努力减少居民患病,控制不合理医药费用,降低外转患者比例。”临湘市医疗集团办公室主任陈芬介绍。

成立转诊中心,严格执行县域外转诊降低报销比率政策(异地转诊人员和异地急诊抢救人员支付比例下降5个百分点,未备案、非急诊且未转诊的异地就医人员支付比例下降10个百分点),让群众少外转节约就医费用、医疗机构多留人减少基金流失。2025年7—8月,医保基金域外使用率持续下降。

由医疗集团牵头包装项目,争取到全国首批、全省唯二的紧密型医共体项目5000万元,实施了市中医院提质改造、桃林次中心等急需项目。市财政把每年2000万元支持经费作为“三高共管”“五癌同治”费用,加强医防融合工作保障。

全面梳理公卫资金使用情况,重新核定保障范围和分配方案,避免公卫资金成为养人经费。加强公卫资金考核,对公卫工作不实、分级诊疗不到位的基层机构,酌情扣减公卫经费。

“三智三联”,中医药服务普惠基层

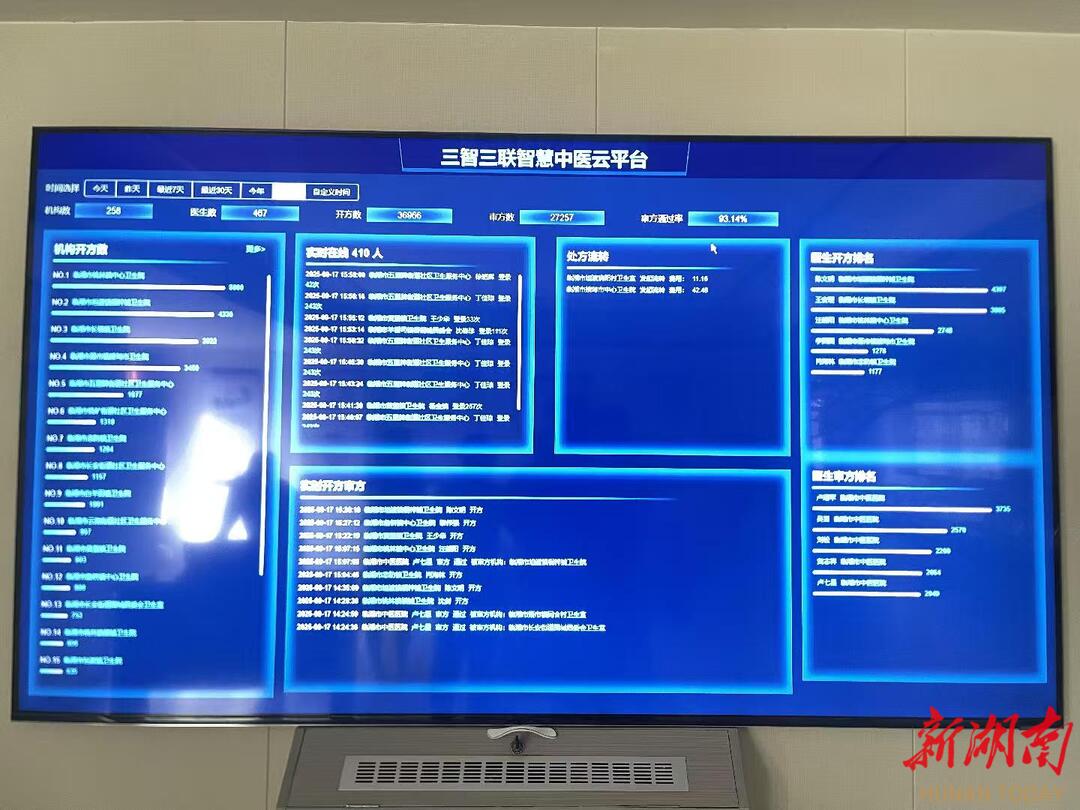

依托紧密型医共体建设,基层医疗系统的中医药服务体系不断完善。临湘市创新“智慧诊疗、上下联通;智慧药房、医药联合;智慧管理、政策联动”的“三智三联”中医药服务模式。

全市21家镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)智慧中医云平台实现全覆盖。建立中药共享配送中心,达成“基层开方,中心调配、送药上门”;各镇村卫生院(室)均设中医馆(阁),推广艾灸、拔罐、针灸、食疗等中医特色适宜技术。

智慧诊疗系统具备舌、面、脉象等智能辅助诊断功能,自动生成处方并由人工审方,累计开、审方36632张。智慧药房实行“基层开方、中心调剂、送药上门”,实现全市医疗机构中药饮片统一配送,日均调剂汤剂1200余剂。居民在“家门口”就能享受到二级医院和名中医诊疗服务。

以市中医院为龙头,临湘成功获评全国基层中医药工作示范县、湖南省国家中医药综合改革示范区试点县。开展“三智三联”以来,县域内中医诊疗量占比提升55%。

(“三智三联”举措让中医药服务普惠基层 张晗潇 摄)

(“三智三联”举措让中医药服务普惠基层 张晗潇 摄)

资源下沉,夯实基层网底

县域医共体建设的经验表明,要把病人留下,必须把基层医疗机构建强。

为破解基层人才短缺的难题,临湘市持续开展“百名骨干下基层”“县医回乡 乡医回村”等活动,选派261名专家和33名常态化帮扶管理人员下沉到各乡镇卫生院。

实现“一院一团队”精准帮扶,服务群众超1.3万人,带动基层医疗机构诊疗人次增长1.62%。全市组建了208个“家庭医生”签约团队,签约人数达8万名,重点人群签约覆盖率达76.5%。

加强对乡镇卫生院业务帮扶,选拔63名乡镇医护人员开展同质化培训,选派33名医务人员常驻基层,安排320名医务人员每月巡诊,乡镇卫生院诊疗科目从70项增加到79项。

会诊转诊是医共体建设的重要组成部分,临湘市建立24小时转诊服务中心,双向转诊实现“一键操作”,全面打通县乡村绿色就诊通道,同时建立转诊质量评价体系,确保转诊服务高效优质,“小病在基层,大病不出省,康复回社区”的分级诊疗格局基本形成。

“通过我们主动上门将诊疗服务送到群众‘家门口’,为基层群众带来了实实在在的便利。”临湘市人民医院骨科一病区主任医师杨伟每周都会去到坦渡镇桐梓铺卫生院,进行查房、坐诊、培训教学的帮扶工作。

改革红利惠及于民

谈起临湘县域紧密型医共体建设,临湘市委书记、市长刘琦以安徽省凤阳县小岗村当年的包产到户打比方。“地还是那些地,人还是那些人,但通过‘大包干’,一年后就实现了粮食‘大丰收’。这就是改革释放出的活力。”在他看来,临湘医改同样如此,“比起政府无限制的投入,机制的创新更有活力、更可持续、更有红利。”

数据最具说服力。

通过三大体系重构,临湘医共体建设取得了显著成效。无效竞争、内耗局面有效扭转,市人民医院创建三级医院,半年医疗收入增长8.5%;市妇幼保健院通过与市人民医院业务布局调整优化,业务收入环比增长16%。

群众看病难、看病贵问题明显缓解。参保人县域内住院次均费用降至6887元,同比下降5%;门诊次均费用降至278元,同比下降11.4%。药占比从21.9%下降到19.8%,耗占比从19.6%下降到16.4%。

基金流失、资金浪费现象持续改善。7月份医保域外使用率下降0.56%,近三年首次出现拐点。8月份医保域外使用率较去年同期下降1.94%,较去年同期提升3.53个百分点。

“我们的目标是实现沈晓明书记提出的‘让群众慢性病不出村、常见病不出乡、复杂病不出县’。”余兴表示,下一步将继续深化紧密型医共体建设,加快区域医疗次中心布局,真正把优质医疗服务送到群众“家门口”。

医共体“联”起的是资源,“通”达的是服务,“凝聚”的是民心。临湘正在以改革实效书写基层医改新答卷,以医改“临湘样本”托起人民群众“稳稳的幸福”。

责编:兰萍

一审:兰萍

二审:刘宇丽

三审:丁会云

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号