周顺 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-04 11:23:12

文字/图片/视频 湖南日报全媒体记者 周顺 通讯员 崔璟 王欣妍

湖南省平江县南江镇青峰村,深山晨雾缭绕,青苔爬上残破石阶。

2025年9月3日,恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,记者跟随当地志愿者毛朗星拨开齐腰的荒草,踏入隐匿在群山中的清代建筑上江背屋——80多年前,这里曾是中国红十字会救护总队第532医疗队驻扎的战地医院。

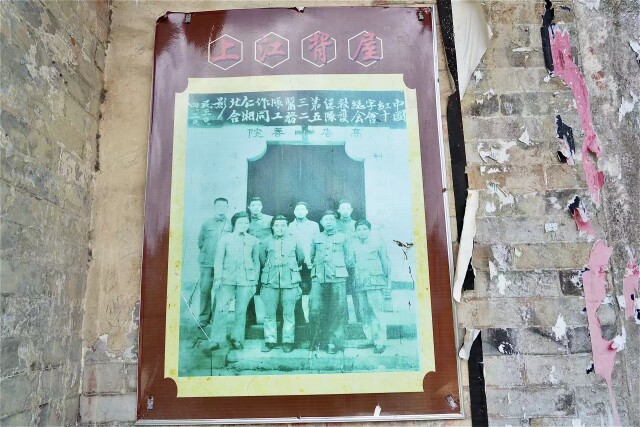

▲平江县南江镇青峰村上江背屋,墙壁上印着中国红十字会救护总队第532医疗队同仁于1941年的合影。

▲平江县南江镇青峰村上江背屋,墙壁上印着中国红十字会救护总队第532医疗队同仁于1941年的合影。

白大褂穿梭于炮火间,草药香混着硝烟味,无数生命在此重获生机。墙壁上“保健军民”“战胜倭寇病魔”的标语虽已斑驳,却仍像一双双眼睛,静静诉说着关于救死扶伤、关于民间大义的热血往事。

四兄弟一线救伤:白大褂里的家国担当

“上江背屋作为战地医院运营了4年,最多时容纳医护人员100多人、伤病员200多人。”

如今站在旧址中央,毛朗星指着建筑格局一一介绍:“门口那间是警卫室,大门右侧是重症手术室,堂屋两边分设轻伤就诊处,往里走还有换药处、中药房和熬药房,当年的救治流程全靠这些简陋却规整的空间支撑。”

▲平江县南江镇青峰村上江背屋。

▲平江县南江镇青峰村上江背屋。

这片承载着记忆的土地,被重新唤醒始于10年前。

彼时,中国红十字会救护总队队员朱伯旭的儿子朱联贵,为追寻父辈的抗战足迹,踏上了横跨湘北的寻访之路。“我走了26个村落,跑遍了数十处档案馆和抗战纪念馆,就想找到父亲当年战斗过的地方。”朱联贵在自述中写道,当他终于在平江大山里看到上江背屋的那一刻,所有的奔波都有了归宿——这里,正是父亲所在的第532医疗队1941年驻守的战地医院。

根据朱联贵的自述,1938年朱家四兄弟背井离乡来到长沙,全部加入林可胜医生创建的中国红十字会救护总队。大伯朱伯寅任第72医疗队中队长;二伯朱伯平、三伯朱伯烈任医务科X光队队员;父亲朱伯旭年龄最小,但为了参战,悄悄虚报年龄,先后在第 53、77、532、533 医疗队服役,跟着兄长们在前线冲锋。

“伤员在手术前总带着渴望和乞求的眼神,对朱医生要求是否还能保全自己的腿脚和手臂。”朱伯寅的夫人、同为红十字救护队员的护士陈符德,在回忆录里细致记录下丈夫的工作日常。

那时的手术室格外简洁,燃油发电机嗡嗡作响,勉强撑起一盏手术灯,中央放着一张简陋的手术台,旁边两张桌子堆满了消毒后的器械。作为队里仅有的医生之一,朱伯寅每天要做四五台截肢手术,常常从清晨忙到深夜,“一天只吃一顿饭”是常有的事。

而朱伯旭最初奔赴前线时,心里并非没有顾虑。“为什么不派我们去后方医院?前线条件这么苦,还随时有生命危险。”

▲朱伯旭所在第532医疗队赴前线渡江途中。供图/朱联贵

▲朱伯旭所在第532医疗队赴前线渡江途中。供图/朱联贵

朱联贵回忆,父亲生前提起当时的疑惑。直到出发前,林可胜穿着庄重的制服与队员们见面:“我们正在计划一次伟大的实验——组建第一批驻扎在师部的工作队,让红十字救护直接扎根前线。远水救不了近火,只有跟着部队机动救治,才能最大限度减少伤兵的死亡。”

正是这番话,成了全体医疗队队员的精神支柱。此后的日子里,朱家四兄弟虽分工不同,却怀着同样的家国心,在这座战地医院筑起了一道守护生命的防线。

民间大义暖战场:瓷棺与鱼腥草里的博爱微光

“那时候缺药,盘尼西林金贵得很,我们就带着医疗队的人去田埂上挖鱼腥草,炖猪肉给伤兵当消炎药膳。”毛朗星曾听村里老人说,当时战地医院最缺的就是西药,盘尼西林更是稀罕物。

一口热汤下肚,不仅缓解了伤痛,更让远离家乡的战士们感受到了亲人般的温暖。当地村民与红十字医护人员的手,始终紧紧握在一起。

而与青峰村相邻的马安村廖家湾,一段关于“瓷棺”的往事,更是将民间的人道情怀刻进了历史。

90岁村民陈选菊老人坐在老屋藤椅上,翻看着手中泛黄的老账本。上面模糊的字迹,记录着一段被岁月尘封的往事。

▲80多年前向红十字战地医院捐棺的刘善佑后辈,曾孙刘河清(左)与孙媳陈选菊(右)

▲80多年前向红十字战地医院捐棺的刘善佑后辈,曾孙刘河清(左)与孙媳陈选菊(右)

“当年爷爷(刘善佑)看到前线牺牲将士的下葬模样,整夜整夜睡不着。”陈选菊坐在老屋的藤椅上,手指轻轻拂过账本,缓缓道出——那时战地医院条件艰苦,不少将士因伤势过重牺牲,只能用草席简单裹住,草草埋在医院后山的荒坡上。

彼时,刘善佑是当地小有名气的陶瓷棺材铺老板,他家的瓷棺是乡亲们办后事的“体面物件”。可看着牺牲将士的惨状,他拉着儿子刘九生,把铺里瓷棺全部捐出:“都是为保家卫国丢了命的娃,哪能这么委屈下葬!咱的棺材,全捐给阵亡的将士!”

“第1具、第2具、第50具……自家的捐完了,爷爷又去周边厂家高价买,再无偿送过去,前后捐了100多具。”陈选菊说,公爹刘九生在世时总念叨,“爷爷捐完棺材,家里几乎空了,可从没后悔过,他说‘能让战士走得体面点,值’。”

这段往事被岁月尘封了数十年,直到2021年露江山抗日阵亡将士陵园迁葬英烈遗骸时,才重见天日。当时发掘出75具装在陶瓷棺材里的遗骸,“是谁捐的棺”成了谜团。

▲位于平江县南江镇的露江山抗日阵亡将士陵园。

▲位于平江县南江镇的露江山抗日阵亡将士陵园。

经多方寻访,毛朗星带领记者找到陈选菊和刘善佑的曾孙刘河清,看着老账本上模糊的购棺记录,听着老人口述的往事,这段跨越80余年的民间大义,终于有了清晰答案。

“那时候的老百姓不懂啥大道理,就知道战士们在前线拼命,在后方能帮一点是一点。”陈选菊老人的话,道出了当年百姓的心声。在那个烽火连天的年代,没有惊天动地的誓言,有的是民间力量与红十字人道初心的同频共振,让脆弱的生命在战火中多了一份依托。

如今的上江背屋,部分墙体已显破败,天井里的熬药铁锅早已锈迹斑斑。

但是,红十字精神依然在这片土地上流转。

毛朗星带着一批又一批参观者走进这里,讲述朱家四兄弟的救护故事,说起刘善佑捐棺的大义:“记住这些故事,就是守住人道精神的火种。只要有人记得,红十字的光就永远亮着。”

责编:王铭俊

一审:杨丹

二审:刘文韬

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号