恒光 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2025-09-02 18:58:37

9月1日晚,2025年《开学第一课》如期与全国青少年见面。这档由中宣部、中央广播电视总台、教育部联合主办的公益节目,恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要时点,以“铭记与奋斗”为主题,用一个个鲜活的抗战故事、一幕幕创新的呈现场景,为青少年搭建起一座穿越时空的精神桥梁。

在这堂课里,历史不再是教科书上冰冷的文字,而是可感、可触、可传承的精神火种,指引着新时代青少年从苦难辉煌的过往中,汲取走向未来的磅礴力量。

《开学第一课》的智慧,在于用创新的表达让历史“活” 起来,为“铭记”打下坚实的情感基础。相较于传统的历史讲述,节目跳出了单向输出的框架,以数字化场景再现、AI影像修复、AR技术等现代科技为纽带,让沉睡的历史重新拥有温度。例如,各地抗日救亡青少年团体的黑白照片,经由人工智能技术修复为高清彩色的动态影像,与今天的青少年完成一场跨越时空的对话。这种身份的共鸣,让青少年对“爱国”的理解不再抽象。

同样令人动容的,还有AR技术带领观众“走进”黄崖洞兵工厂的场景。以头盔锻铁,用钢轨造枪管……这些细节不再是史料中的记载,而是能直观感受到的艰辛与执着。节目用科技打破时空壁垒,让青少年真切触摸到历史的肌理,懂得“铭记”不是一句口号,而是对无数先辈奋斗足迹的敬畏与珍视。

如果说科技让历史可感,那么英雄故事则让精神可学,为青少年注入成长的精神养分。《开学第一课》没有刻意拔高英雄形象,而是用“平凡中的伟大”打动人心。

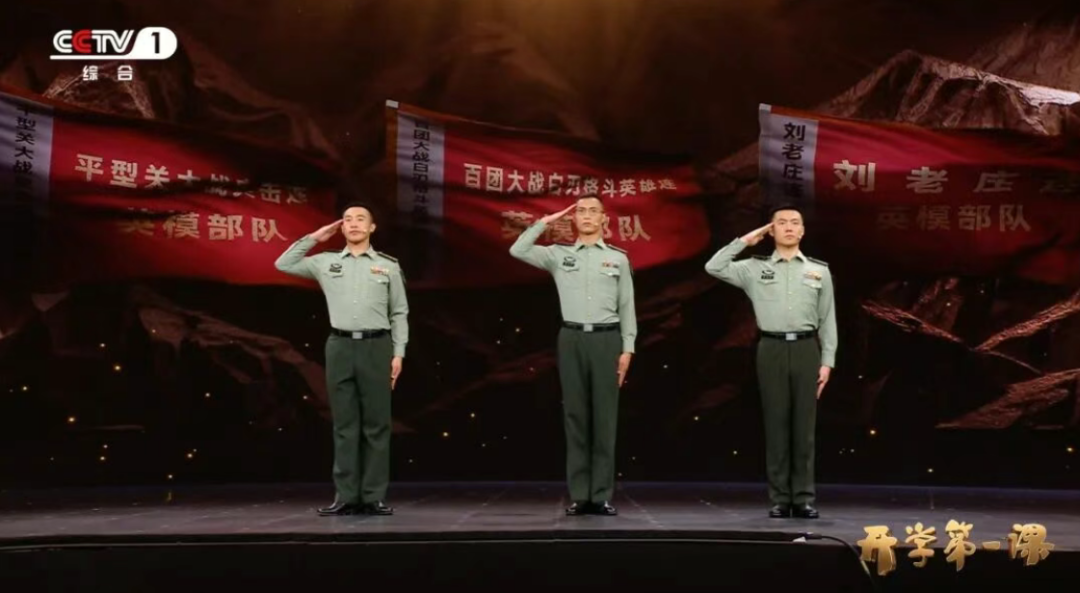

三面抗战英雄连队的战旗同台,“平型关大战突击连”“白刃格斗英雄连”“刘老庄连”的代表,讲述了先辈们“不畏强暴、血战到底”的英雄气概;通过讲述杨靖宇、左权两位英雄少年时代鲜为人知的成长故事,让观众真切感悟何为视死如归、宁死不屈的民族气节,读懂英雄如何在抗战烽火中百炼成钢;103岁的《黄河大合唱》首批演唱者孟于,用自己的延安岁月告诉青少年,青春的意义在于将个人理想融入时代洪流……节目用这些有血有肉的故事,让青少年懂得,伟大的抗战精神从不是空洞的概念,而是体现在每一份坚守里,彰显在每一次抉择中。

《开学第一课》的深层价值,更在于将“铭记”转化为 “奋斗”的动力,为青少年指明前行的方向。节目中,“铭记”与“奋斗”始终紧密相连。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆原馆长朱成山讲述的血泪记忆,不是为了延续仇恨,而是为了让青少年懂得“勿忘国耻,吾辈自强”的分量;延安革命纪念馆馆长刘妮披露的华侨青年王唯真手绘抗战画本,展现的不仅是延安青年的生活,更是“自力更生”的精神传承;而成飞航空主题教育基地的实景课堂上,歼—10飞机现场副总指挥薛炽寿与首飞试飞员雷强讲述歼—10从论证到首飞成功的攻坚历程,更是将抗战时期的“坚守”与新时代的“创新”无缝衔接……从这个角度来看,抗战历史留给我们的,不仅是苦难的记忆,更是“勇毅前行”的精神财富。

80年岁月流转,抗战精神从未褪色;一堂特殊的“开学课”,让精神的火种代代相传。2025年《开学第一课》用历史的厚度、情感的温度、创新的力度,为青少年上了生动的一课。它告诉我们:铭记历史,是为了不辜负先辈们的期许;汲取力量,是为了在新时代的赛道上跑得更稳、更远。

最好的铭记是传承,最好的传承是奋斗。当《黄河大合唱》的激昂旋律在节目中再次响起,当全国各地的中小学生与103岁的孟于隔空合唱,我们看到的不仅是一场演出,更是一场精神的接力。对于青少年而言,这堂课不是终点,而是起点——从抗战故事中汲取的力量,将转化为报效祖国的决心、勤奋学习的动力,让红色基因融入血脉,让奋斗精神照亮未来,在实现中华民族伟大复兴的征程上,书写属于这一代人的壮美篇章。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号