涤明 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2025-08-22 11:42:47

针对网上流传的智驾宣传“车主可以不看路”“可脱手驾驶”“无限接近L3”,这些说法到底是否可靠?近日,笔者驾驶鸿蒙智行旗下某界车型,开启了一场超3000公里的自驾旅行,其中1800公里使用了智驾(智能驾驶)。行程经历高速、城市快速路、街道、乡村道路等多场景,最高单日使用智驾时间超过5小时。

智驾中出现最惊险场景是在长沙至武汉的高速上,一辆长拖车在右侧突然变道到本车道,而本车在智驾120码时速的情况下,没有减速避让。笔者紧急刹车减速并接管,才避免了追尾事故。

智驾在城区还多次出现变道失败后脱离导航路线。某次,车辆在十字路口绿灯时左拐,行驶过斑马线后遇到一台电动车,同时路灯转换到红灯。车辆直接刹停在十字路口中间,笔者接管后才驶离。

实践体验证明,智驾是辅助驾驶而不是自动驾驶或无人驾驶。智驾技术不能取代驾驶人的主观判断,面对复杂路况的处理水平不如人类。驾驶人如遇紧急情况必须及时干预或接管车辆。如果放任自动驾驶,放松监管,遇到复杂路况时一旦智驾失灵,将会“一失万无”,造成无法挽回的悲剧。

另一方面,在正确操控前提下,智驾能带来便利。在路况较好的情况下,笔者通过智驾确实带来了较轻松的驾驶体验。而如何正确操控智驾,有两点关键。一是必须严格遵守辅助驾驶规定。双手不脱离方向盘,集中注意力,不能疲劳驾驶或睡觉。二是做到提前预判。智驾不分白天黑夜还有路况,都是按照道路限速的速度行驶,驾驶人可以根据实际情况来调低速度,保证安全。如遇到复杂情况比如路口掉头、跨车道转入高架桥匝道等,提前预判接管将有效降低风险。

比如,在某三车道高速上,笔者智驾车辆在最左侧车道,发现前方最右侧长拖车准备超车中间车道的卡车。因为经历过一次拖车变道的风险事件,笔者提前退出智驾并减速。如同预测,拖车由于较长且提速较慢,在变道时与卡车车头追尾剐蹭。伴随巨大撞击声,中间车道的卡车紧急减速并向左避让,接近本车道。由于笔者已接管车辆并保持警惕,鸣笛警示并减速,避免了碰撞。假设提前没有接管,此时车辆应该是以120码的速度与卡车并排行驶,事故风险较大。

经历了智驾体验后,笔者认为,让驾驶人正确使用智能驾驶,宣传提醒尤为重要。在高速公路上,“高速路况复杂 慎用辅助驾驶”的警示牌高频出现。智驾安全教育和宣传,首先需规范车企宣传。车企不能为了增加销量,夸大智驾宣传,把辅助驾驶吹得天花乱坠,误导公众。有关部门要加强制度规范,媒体要客观报道,避免驾驶员将驾驶辅助视为自动驾驶使用。

从更远的视角来看,智驾虽仍处于不成熟阶段,但已是无可阻挡的技术潮流,将随着技术的发展迭代更加广泛普及。没有必要因一些问题而全盘否定智驾技术,将这项技术视为洪水猛兽,应看到其中巨大的市场潜力。1825年火车发明后,经常出现马车和火车比赛的场景。在早期,火车跑不过马车。200年后,高铁时速已达300多公里,而马车已不见踪影。以智驾为核心技术的新能源车如同当年的火车,虽仍有瑕疵,但未来的发展前景不可限量。

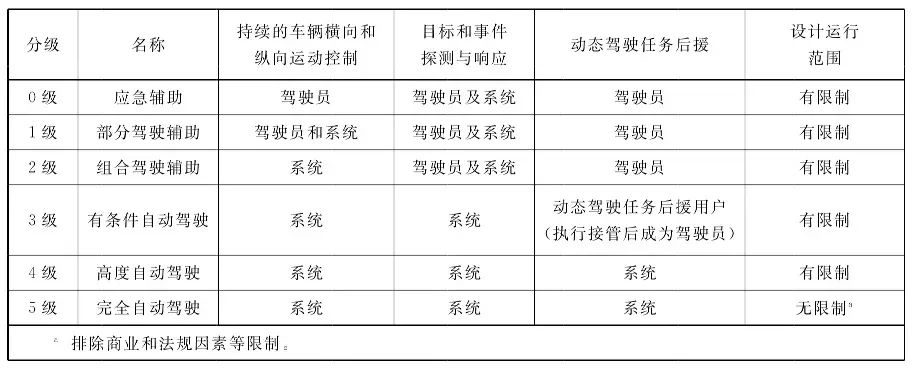

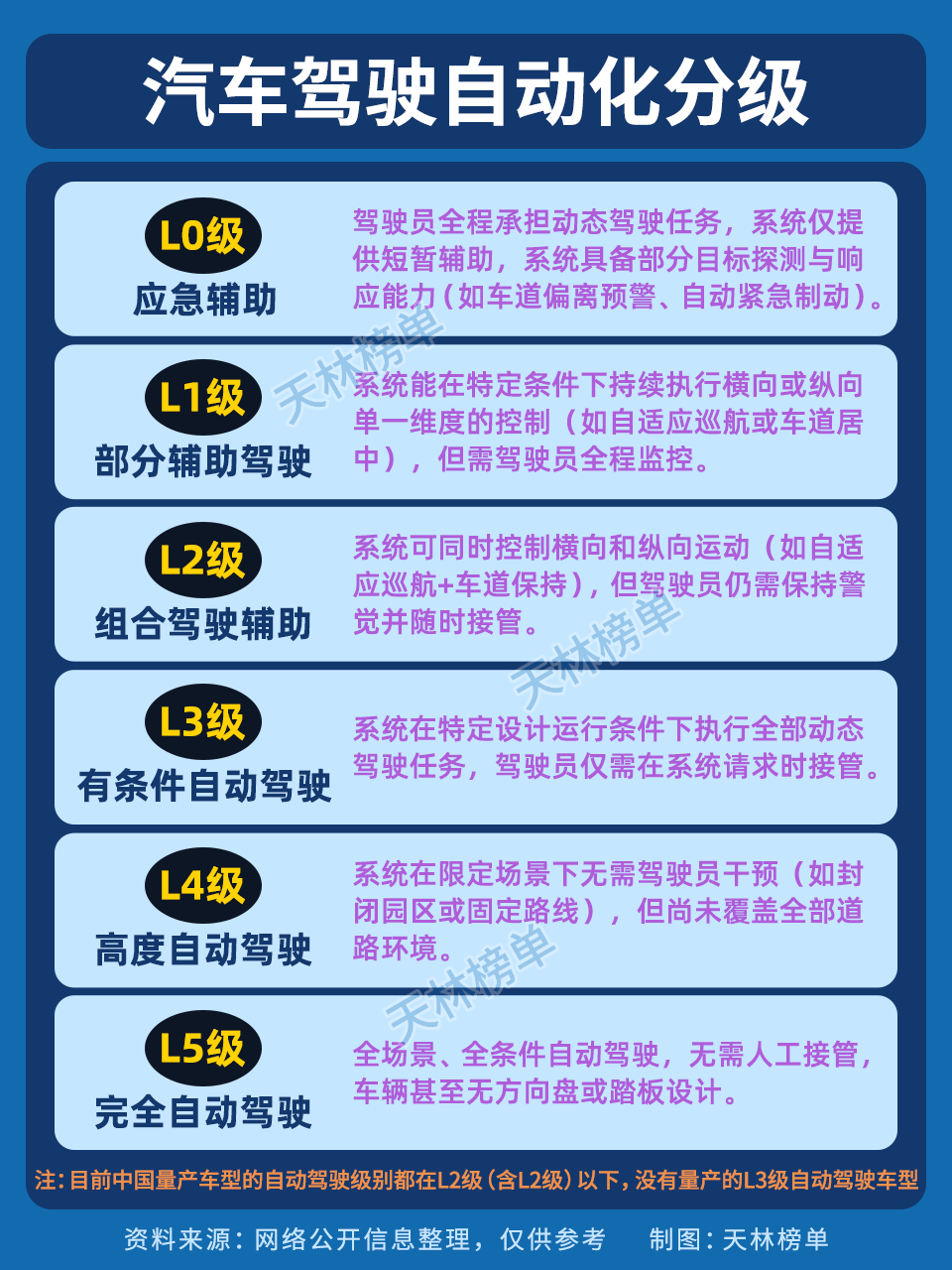

在这场浩浩荡荡的智驾浪潮中,中国车企异军突起,有望实现“弯道超车”。根据工信部数据,截至2024年底,我国具备L2级组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已达到57.3%,在智能化赛道上形成了领跑优势。当前,华为与Momenta占据国内智驾大半江山,在激光雷达、决策算法等关键领域形成全球竞争优势,让奔驰、宝马、奥迪等传统豪车品牌争相合作。

随着中国智驾行业迅猛发展,关于智驾技术的安全性争议日益激烈。近期发生多起智驾车辆在高速公路的伤亡事故,一些平台对各企业智驾技术进行测评对比,将“智能驾驶”和“自动驾驶”推上风口浪尖。近日经济日报发表评论文章《岂能如此否定中国智驾技术》,聚焦于某平台的一场智驾路测所引发的争议,剖析当前中国智驾技术现状,认为中国智驾正在经历快速迭代与突破。

图片来源:国家标准全文公开系统《汽车驾驶自动化分级》

笔者认为,应辩证看待中国智驾技术的发展,虽然当前并不完美,但发展潜力巨大;中国智能驾驶市场随着技术进步和消费者关注的增加,具备巨大增长空间。当前辅助驾驶积累的技术、数据和经验,是通往更高级别自动驾驶(L3级及以上)的必经之路,未来很有可能实现安全可靠的自动驾驶。

智能驾驶已是全球汽车业的未来方向。全球竞争愈发激烈,倒逼我国车企加速智能驾驶研发。中国智能驾驶技术从“能用”向“好用”跨越,既要看到当前成绩,又要看到技术中的不足,更要看到广阔的市场“蓝海”。

“十年磨一剑”。随着中国汽车工业在智驾等前沿科技领域不断创新,抢占全球汽车产业制高点或许不是空谈。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号