新湘评论 2025-08-18 11:28:09

花垣县十八洞村发展乡村旅游让村庄既有“绿色颜值”又有“金色价值”,长沙雨花区圭塘河流域“治水生金”,靖州苗族侗族自治县打造“五林经济”探索“两山”转化新路径……自2017年生态环境部在全国授牌第一批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地以来,湖南已涌现9个“两山”实践创新基地并取得了明显成效。为此,我们邀请村民、环保志愿者、干部等7位不同身份的代表,一起分享他们眼里“两山”实践创新基地在带动生产方式绿色转型、引领保护与发展协同共进等方面带来的喜人变化。

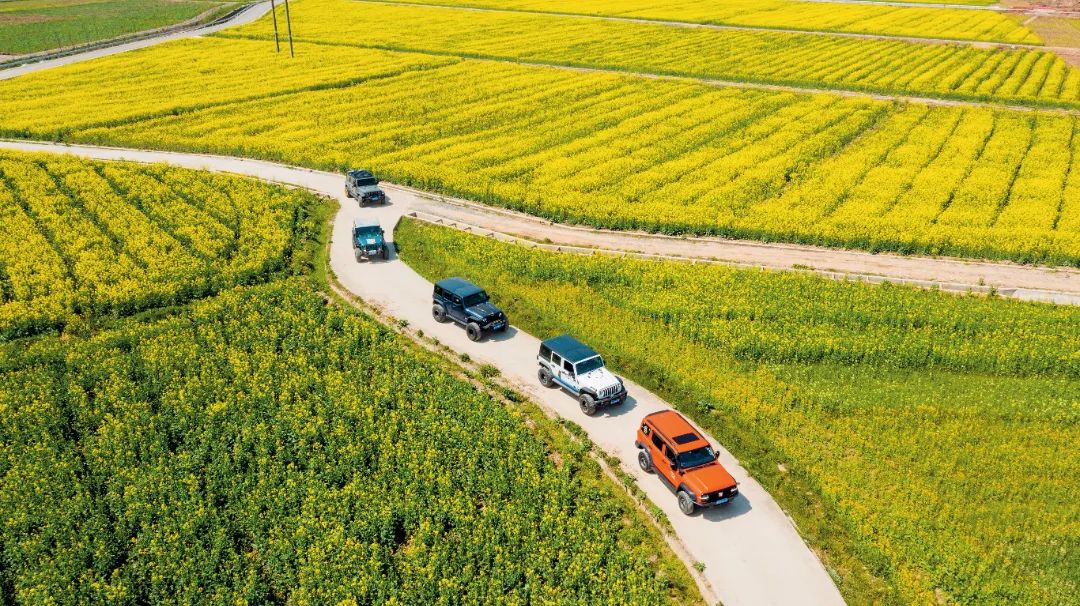

生态“绿”带动旅游“热”

龙 科

关键词:生态旅游

十八洞村坐落在湘西武陵山腹地,是武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护区的重要组成部分,是全国乡村振兴的典范,曾被习近平总书记誉为“小张家界”。

近年来,十八洞村围绕打造绿色生态宜居和美乡村,因地制宜发展乡村旅游和特色产业,拓展生态产品价值实现路径,让村庄既有“绿色颜值”又有“金色价值”,走出了一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。

实施垃圾分类投放和处理、建设生态停车场、生态游步道、生态地球仓、完善智慧旅游服务……十八洞村生态文明和旅游产业发展收获“双丰收”;十八洞村下足绣花功夫,做足做活红色、古色、绿色“三色”文章,以文明生态旅游与绿色低碳为主旋律,积极探索打造“无废景区”,构建绿色旅游新生态;先后获评国家5A级旅游景区、全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、世界“最佳旅游乡村”。

为找准发展路径,十八洞村紧扣“精准”二字,因地制宜发展特色种植、山泉水、苗绣等产业。依托青山绿水,大力发展乡村旅游,实现了自然资源可持续利用,探索出了一条可复制、可借鉴的生态旅游助力乡村振兴之路。2024年,十八洞村人均纯收入达到28223元,村集体经济收入突破622万元。现在的十八洞村旅游大巴随处可见、农家乐热闹非凡、山泉水订单源源不断、村民笑口常开。

(作者系花垣县双龙镇十八洞村第一书记、乡村振兴驻村工作队队长)

圭塘河的华丽转身

侯文艳

关键词:治水生金

圭塘河发源于长株潭绿心跳马镇的石燕湖,是长沙市中心城区最长的城市内河,它曾是城市发展进程中的“痛点”。在过去,工业化与城市化的快速推进,让圭塘河付出了惨重代价:污水直排、雨污合流、侵占河道等现象频发,导致水质恶化,成为黑臭水体,多处水质呈现劣V类,周边居民对其避之不及。

近几年,随着“两山”理念的深入践行,圭塘河迎来新生,实现了从黑臭水体到“两山”实践创新基地的华丽转身。治理初期,政府主导开展了一系列工程,如生态引水、雨污分流、河道清淤等,截断污水直排的源头,将浏阳河水引入圭塘河,从根本上解决污染问题,让原本近乎“死水”的圭塘河重新焕发生机。同时拆除两岸300万平方米违章建筑,有效腾退河湖岸线生态空间,修复缓冲带20公里,恢复河道生态循环系统和河流生物多样性。志愿者们也积极参与治理和保护工作,从河岸垃圾清理到环保宣传,大家齐心协力守护这条母亲河。

守护河流生态,其实就是在守护发展根基。圭塘河的生态改善,带动了沿岸经济的发展。井塘段与中建五局合作,打造海绵城市示范公园与溪悦荟城市综合体。曾经无人问津的河岸,如今成了网红打卡地。周末和节假日,公园里游人如织,商业街区热闹非凡,特色餐饮、文创小店等商家生意红火,在拉动消费的同时,也创造了大量就业岗位。还有共享图书馆、悠游小镇等项目的落地,不仅丰富了沿岸居民的精神文化生活,也吸引了更多游客,推动了雨花区文旅产业的发展。

(作者系长沙火车南站地区综合管理办公室文秘、环保志愿者)

靖州的“五林”大“荟”

石昌银

关键词:林业经济

靖州苗族侗族自治县以入选国家第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地为契机,持续深化“两山”转化实现途径,依托其丰富的森林资源,不断探索“林果、林药、林竹、林游、林治”“五林”模式,谱写靖州绿色生态发展新篇章。

深耕林果,做强品牌链。建成10万亩杨梅基地,精心打造“靖州杨梅”地标品牌,通过节会延伸产业链,使其成为富民强县的“金牌产业”。壮大林药,延伸加工链。从种源创新到规模化种植、科技产业园建设,推动茯苓为主的中医药大健康产业链发展。创新林竹,培育材料链。突破传统加工,引导企业对21.6万亩南竹进行精深加工,研发竹瓷化新材料、装配式建筑等高附加值产品,畅销海内外。激活林游,拓展融合链。整合国家森林公园、4A景区及丰富苗侗文化资源,发展森林康养、民俗体验、生态观光旅游,年接待游客超180万人次,综合收入5.4亿元。夯实林治,筑牢保障链。构建“林长+”管理体系,深化集体林地“三权”分置改革,开发茯苓贷、杨梅贷等绿色金融产品,并成功开展林业碳汇交易,实现了湖南省碳票交易跨省突破。

通过系统推进“五林”模式,近3年来,全县林下经济规模从24.8万亩增长到50万亩以上,产值从25亿元增长到55亿元,实现了生态保护、产业发展与农民富裕的统一,走出了一条靖州特色的绿色产业链高质量发展之路。

(作者系靖州苗族侗族自治县林业局党委书记)

护林员的绿色转型笔记

许国林

关键词:林海藏宝

过去,我们主要靠木材生产,“靠山吃山”意味着砍伐。虽然能解一时之困,但看着森林资源消耗、生态退化,我的内心充满忧虑:树砍光了,未来何在?习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”理念,让我感触至深,也给我们指明了方向。

保护生态不是负担,而是最宝贵的财富和未来发展的最大资本。于是我们放下了油锯,拿起了锄头、定位仪和巡护记录本,成了大山的“保姆”和“医生”。工作重心转向了森林防火、病虫害防治、封山育林、森林抚育,精准提升森林质量。我们精心呵护每一棵树木,看着森林越来越茂密、越来越健康,内心的成就感和责任感油然而生。

现在,金洞的秀美山水、清新空气吸引了越来越多的游客。同时我们科学利用林下空间,种植黄精、香菇,养殖蜜蜂、林下鸡等,成为林农增收的新渠道。随着国家“双碳”目标的推进,我们积极参与林业碳汇项目开发和交易,让“呼吸的空气”也能创造经济效益。

在实践中,我深切体会到“绿水青山”和“金山银山”绝不是对立的,保护生态就是发展生产力。未来,我将继续用双手,让金洞的山更绿、水更清、民更富,为建设美丽中国贡献我们基层林业人的一份坚实力量!

(作者系永州市金洞林场石鼓源分场护林员)

改厕小工程 民生大改善

黄青泉

关键词:农村改厕

一个坑搭两块板,夏天蚊子嗡嗡叫,冬天冷得直跳脚,这曾经是西尹村传统旱厕的真实写照。传统旱厕环境差,蚊蝇肆虐,污水直排地下,不仅气味难闻,也污染生态环境。

保护一方水土,就是守护绿水青山。西尹村紧跟上级部署,按照“因地制宜、因户施策、有序推进”的工作思路,做到应改尽改、愿改尽改,着力解决传统旱厕脏、乱、差的问题。通过党支部引领、党员示范带动,利用村民代表大会、屋场会、微信群等方式广泛宣传政策,让广大村民充分认识到“改厕”是改善生产生活环境的重要举措。2019年以来,西尹村共227户完成卫生厕所改造,严格落实首厕过关制,以首厕过关带动每厕过关,确保改建一个成一个,用一个满意一个,农村人居环境得到极大改善。

改厕后,村民可以通过新建“水冲式+三格化粪池+就近还田”方式处理粪污,去除和杀灭寄生虫卵等病原体,实现粪污无害化处理。净化后的污水变废为“肥”,进行资源化利用发展庭院经济,降低农业生产成本,有利于村民发展菊花芯柚、枇杷等经济作物种植,提高了村民收入。

实施改厕,改掉的是旧习惯,换来的是新生活,“小家”的厕所环境得到改变,“大家”的生态环境也得到改善。改厕改的不仅是村民日常生活的卫生设施,更是对生态环境和生活方式的一场变革。

(作者系张家界市永定区尹家溪镇西尹村村民)

大数据中心的节能密码

陈礼佳

关键词:环保节能

资兴市东江湖坐拥年均44亿立方米的冷水资源,8至13摄氏度的恒定水温与Ⅰ类水质得天独厚,为构建超低PUE数据中心提供了不可复制的生态禀赋。近年来,资兴市委、市政府深入践行“两山”理念,将科技创新作为核心驱动力,在东江湾布局大数据产业园全力打造“国家新型数据谷”。作为首批入驻企业,云巢科技已部署3800个机柜,电能使用效率(PUE)低至1.15。

生态与科技协同。依托东江湖的天然冷源优势,云巢科技联合科研机构攻关,创新研发湖水直供全自然冷却技术。通过专用管道引入深层冷水,经板式换热器为IT设备物理降温,使PUE值稳定在1.2以下,较行业平均水平节能超35%。换热后的水体经密闭管道回流下游,水温仅微升且零污染,严守东江湖Ⅰ类水质保护红线。

系统优化增效。在利用自然禀赋基础上,进一步通过技术优化放大节能效应。借助湖面与取水泵房的自然高差设计虹吸取水系统,大幅降低输配水泵能耗;对水泵、风机等关键设备实施变频控制,动态匹配负载与能耗,消除无效功耗。

精细管理护航。通过构建覆盖取水口、管道、换热站的实时监测网络,结合气象数据实现冷水利用的精准调度;依托群控系统与智能算法,自动调节暖通设备运行,确保系统始终处于高效区间。同时,贯穿设备能效管理等全流程措施,形成“监测—调控—优化”的闭环管理体系。

如今,云巢东江湖大数据中心年均节电近1亿度,成为资源型城市转型中生态保护与产业升级协同共进的典范。

(作者系东江湖大数据产业发展促进中心主任)

把生态“高颜值”转化为发展“高价值”

周建国

关键词:再生资源

近年来,浏阳市永安镇以习近平生态文明思想为指导,坚持规划引领,将生态保护融入镇域经济布局,切实筑牢生态基底、创新转化激活生态潜能,以实际行动践行“两山”理念。

强化系统性生态治理。永安镇在全省率先推进农村生活污水资源化处理,投资10余亿元开展园镇管网修复和雨污分流改造,以技术创新降低环境成本、将生态治理转化为经济效益。调配黄花机场2280亩优质表土,活化贫瘠耕地1690亩,形成“剥离—转运—再生”国土空间修复范式。

推动绿色化产业升级。永安镇致力于让传统产业绿色化,积极发展生态农业、绿色制造、循环经济、生态文旅等特色产业。如依托美丽宜居村庄、2000亩原生态板栗林、1800亩千鹭湖山水资源等打造生态研学休闲区,年接待游客超10万人次。

重构生态型产业格局。以生态资源重建产业逻辑,大力推进循环改造、资源再生等,让生态资产融入实体经济。在尚东产业小镇建立区域性再生资源交易平台,引导6家企业通过技术革新、流程再造、管理升级和模式转型落实“双碳”目标核心任务,构建“资源—产品—再生资源”的闭环体系。

永安镇将继续秉持“两山”理念,以系统规划规避保护与发展的矛盾,以创新转化激活生态价值,把生态“高颜值”转化为发展“高价值”。

(作者系浏阳市永安镇党委书记)

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号