彭文杰 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-04 10:36:40

文/彭文杰

澧水,这一脉源自湘鄂边陲八大公山深处与桑植县五道水镇杉木界,劈开群峰、激荡荆楚大地奔涌三百八十八公里的河流,当它穿过峻岭深峡的呼啸渐渐低沉,最终将数百里洪流稳稳投放在洞庭西缘的水面时,北岸的平原便如金绿的绒毯般温柔铺展,一直涌向无垠的天际线。此际,千年古津——津市,那参差错落的码头轮廓线,便从水汽蒸腾的地平线上浮凸起来,如同一个伏在澧水臂弯里的、疲惫却永远警醒的哨兵,静默地收存着这条大河万年奔流的印痕与文明的碎屑。

津市枕水而生。明清鼎盛时,澧水曾以千帆竞渡的壮阔,将这条黄金水道涂抹成流金淌银的血管。湘西桐油、云贵药草、湖广稻米在此中转集散,“九澧名镇”的匾额,在烟熏火燎的茶寮上发亮,“小汉口”的喧嚷昼夜不息。如今水运凋零,岸壁的麻石条石缝隙里滋满青苔,河风似乎还拉扯着昔日沉郁如雷的船工号子,撞击在残存于照片中的斑驳的吊脚楼上。

二十世纪初津市码头

二十世纪初津市码头

此地人言语自成一格,那浓烈的“津市弯管子话”抑或”“塑料普通话”,脱口便似钝刀刮过生铁——泼辣,铿锵,棱角峥嵘,裹挟着江湖码头的腥咸水汽、商贾南腔北调的交响余韵。一句“不服周”,透露出两千多年前南北文化的交融;一句“喝烟”,那是比干杯还痛快的男子汉的豪迈。这腔调,正是津市骨髓里的味道,恰如那一碗风靡天下的津市牛肉粉:热汤滚沸、红油漫溢,厚切牛肉炖得软烂脱骨,米粉雪白柔韧地沉浮其间。一口嗦下去,汤汁浓郁滚烫,辣意沿着喉管直燎而下,是澧水千年奔腾冲刷出的烈性与码头汉子脊梁蒸腾出的汗气在翻滚燃烧。夜幕低垂,炖钵菜氤氲的水汽在小馆子里蒸腾,那炖了八九千年的土钵,土钵里盛着炖得浓油赤酱的鱼鲜、炖得入口即化的牛腩。汤汁在炉火的小口舔舐下缓缓咕嘟,肉香与米酒气息交织升腾。这是澧水赐予的温热慰藉,是水边人抵抗湿寒的生存智慧,更是围炉聚首、烟火相亲的无言默契,如同那些江边依偎的灯火,在暗夜的长河中传递着微弱却恒久的暖意。

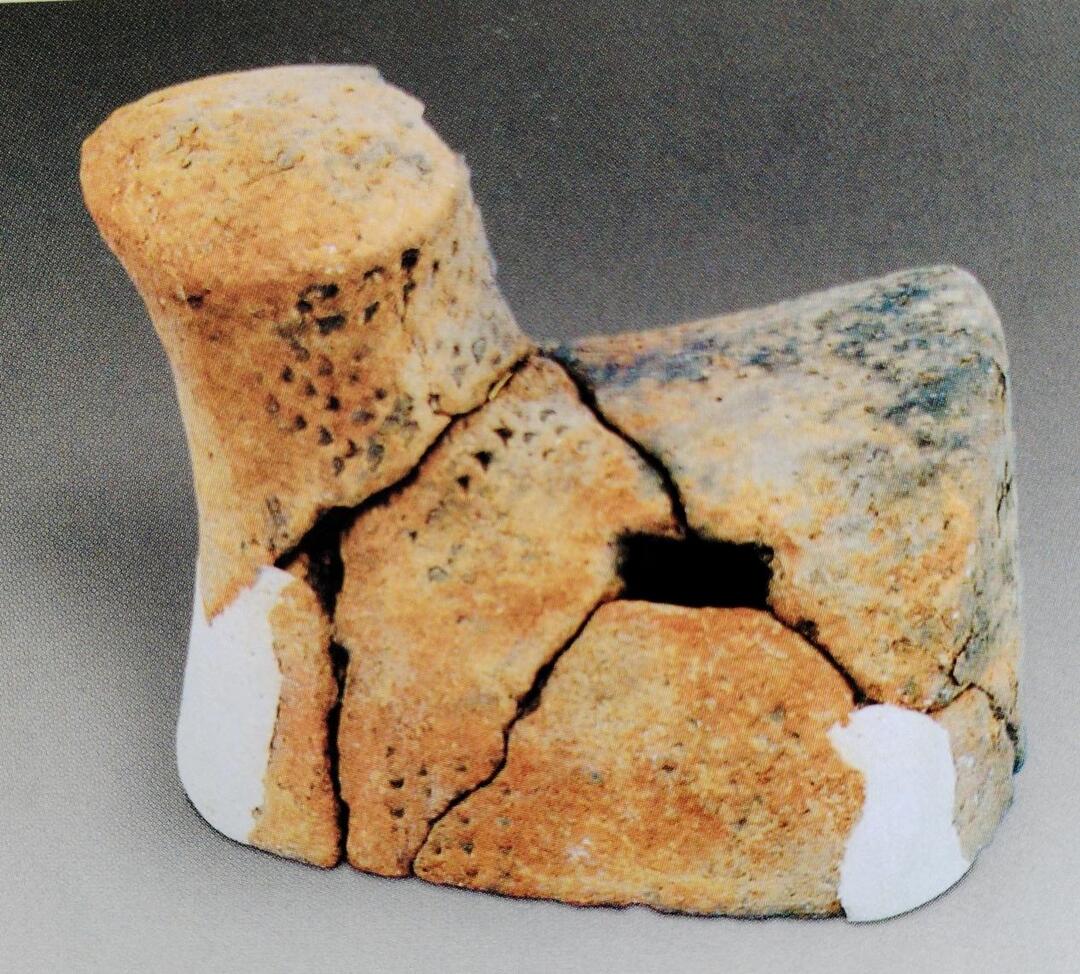

彭头山遗址陶钵

彭头山遗址陶钵

然而,千年码头的市声光影,繁华的起落终究只是澧水史诗卷帙中一篇璀璨的插图罢了。溯流而上几十里,更为古老、更为本源的史诗埋藏在泥土之下。当铁锹与手铲小心翼翼地剥离大地层层叠压,另一部更为震撼的时光之书,在澧阳平原的沃土中轰然开启!

城头山筑城遗迹

城头山筑城遗迹

澧阳平原腹地,城头山遗址的黄土在苍穹下呈现着极致的宁静。历经六千余年的风雨剥蚀,这座圆形古城仍以其惊人的完好度沉默伫立。泥土夯筑的城墙基址在夕阳的金晖下逶迤延伸,虽远不及今时混凝土的坚牢,却沉甸甸地凝结着史前人类倾注的生命力量与秩序雄心——这便是华夏民族在大地上筑造的第一座城市骨架!城墙外侧,环绕着明显经过人工开凿、精心维护的壕沟,深阔依旧,如同一条忠诚的护城巨龙盘卧。它曾是引水、防御的生命之环,将内部的繁华聚落与外部洪荒未知隔断、连接、循环。当考古队员的指尖扫过壕沟内淤泥中那些细微的稻谷壳印痕与黑色的炭化稻米实体时,指尖所触,是人类文明史册上一行惊心动魄的字句——世界最早驯化的古稻田遗迹就在足下! 六千年前的先民,手持简陋骨耜或木耒,在澧水的支流澹水和涔水之中的水泽旁规划田埂,疏通沟渠。日复一日地俯仰间,青绿的稻秧节节拔高,空气中弥漫着初生稻叶独特的青涩之香。灌浆时节,每一株沉甸甸的稻穗上凝结的,已不仅是甘甜的浆液,更是支撑一个部落、一种生活、一种社会形态的原始力量。金色的禾浪在大地上翻滚,它喂养了城头山的屋舍烟火,孕育了城市文明最初的胎动。这飘荡了六千年的稻香,若一股滚烫的热浪扑面而来,让我们思绪万千,这,是澧水浇灌出的天地间最悠远醇厚的文明胎记。

城头山遗址鸟瞰

城头山遗址鸟瞰

追寻这文明的胎血,目光需投向城头山东南面不远的彭头山。那里的土地更为粗粝,更接近原始洪荒。九千年的岁月叠加,彭头山遗址如同时光深处一处神秘的驿站。在考古探方精心剥离的黑暗土层里,沉睡着一粒粒细小如尘埃的炭化稻粒。它们蜷缩着,黯淡无光,毫不起眼。然而,正是这千万粒不起眼的黑色颗粒,汇聚成一道洞穿历史幽暗的光!它们以无声语言宣告:在这片湿热的南方土地上,早在九千年前,人类的先民已开始了对野生稻的认知、采集和最初的驯化探索,迈出了从流动的狩猎采集向定居农业艰难转型的第一步。此地的“彭头山文化”,代表着中国乃至世界稻作农业史最前沿阵地之一,为确立长江中游地区在中国乃至世界稻作农业起源与发展中的历史地位奠定了基础。这里出土的陶片,虽多为粗粝的夹炭陶,器形不过些简单的圜底罐、钵、支座等,但那上面粗犷的拍印纹饰——绳纹、戳印纹——仿佛凝固着原始工匠手心滚烫的体温和最初的美学冲动。每一片破碎的陶器,都是先民在新石器时代长夜尽头点燃的第一堆篝火的碎片。它映照的,是人类在混沌初开中亲手点亮灶膛里的第一束光芒,是澧水赐予人类最初、最朴素的容器,用以盛装生命的温度与丰盈。

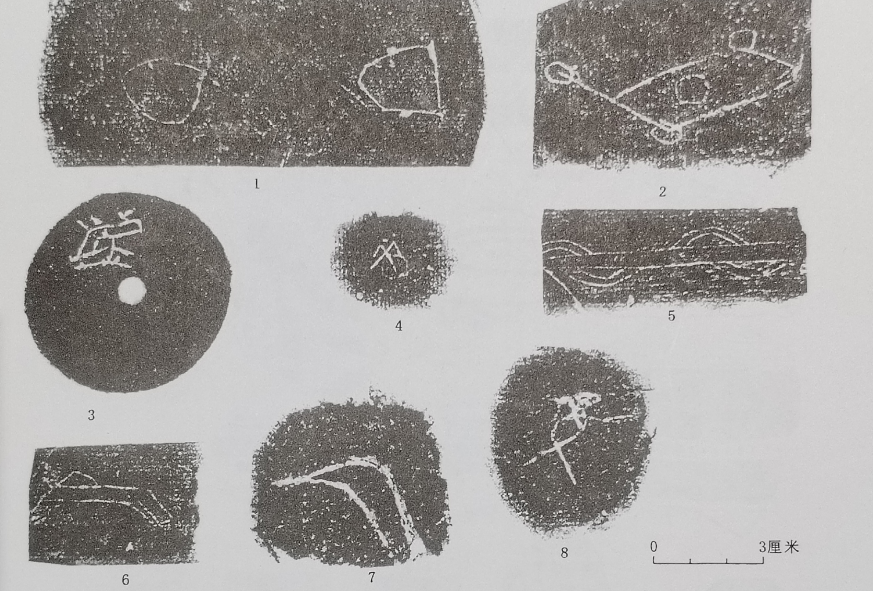

澧水的慷慨还在于它奇迹般的“冷藏”。同在澧阳平原的八十垱遗址,便是得益于特殊水浸环境形成的大地冷藏库。在这里,时光停滞在九千年前某个湿漉漉的清晨。发掘土层中,大量非比寻常的遗迹得以鲜活封存:干栏式建筑的木桩根基依旧竖直插入古湖沼的淤泥中,仿佛随时能再次托起覆顶的茅草;精巧编织的篾箩筐、麻绳、藤索、木桨、木制箭杆……触手可及纤维的柔韧,纹理清晰宛如昨日编织;动物骨骸上仿佛还挂着未啃净的筋肉纤维;更令人屏息的是那惊人丰厚的植物遗存——莲子的洁白、菱角的双尖、野生桃李的果核、芡实、薏米、豆类……四十五种果实种子交杂铺陈!这哪里是冰冷的考古层?分明是一个九千年前的鲜活食物储藏库,一个史前采集与种植杂糅的露天“市集”现场图景——湖塘的馈赠、森林的果实、田地里的豆苗,和那最珍贵最核心的驯化稻米,一同堆放在荆条或竹篾编制的容器里。空气中弥漫着湿地植物丰沛的汁液气息,混合着新掘泥土的腥气、稻壳的微香以及浆果初采的酸甜。澧水无声滋养出的一片泽国,竟成了封存万载生活实景的水晶宫,纤毫毕现地勾勒出澧水先民依水而生的全景画卷:他们在湿地的边缘搭棚筑屋,他们网鱼、猎鹿、采集百果,更重要的是,他们耐心而执着地弯腰于刚刚开垦的水畔沼泽地,一遍遍埋下那饱含希望的稻种。

八十垱遗址靴形陶支座

八十垱遗址靴形陶支座

时间的书页翻到距今五千年后,“鸡叫城”遗址以其磅礴的规模和匪夷所思的遗存,宣告着澧水文明进程的辉煌巅峰。置身这片阔大的发掘现场,一种对体量与高度的原始压迫感扑面而来。眼前是远超城头山的巨大城址范围(达十五万平方米),三重宽阔、深峻的环壕系统如同几道巨大的同心圆,环绕拱卫着核心区域。那并非简单挖掘的水沟,而是史前社会非凡凝聚力量与复杂组织动员力的具象化表达,是人类在洪荒大地上用集体意志刻下的恢宏印记!当我们沿着探方边缘小心下行,一个真正撼动灵魂的场景赫然呈现——一片编号F63的、面积近六百平方米的巨型建筑基址!它由数十根直径逾五十厘米的巨大楠木柱础构成支撑网格。这些深埋于黏土之下长达五千年的木料,表面布满刀砍斧凿的清晰痕迹,榫卯接合处结构清晰精妙。站在这片由庞大王木构成、已然化为深褐色化石的宏大“地毯”上,足下的每一寸木材都在沉声诉说一个被时间遗忘的壮举。这座史前超级大屋或许是殿堂,或许是仓廪,或许是会盟之所,其规模、用料、工艺均代表了中国史前木构建筑迄今发现的顶级水准。它如同深埋地下的史前巨人遗骸的脊椎,昭示着澧水两岸在此前数千年稻作农业积淀的基础上,社会复杂化进程已达到顶峰——一个具有强大组织动员能力、社会高度分化的复杂聚落在此巍然成型,堪称迈向国家文明门槛前的最后一级坚实台阶!

鸡叫城遗址F63木地栿及立柱局部

鸡叫城遗址F63木地栿及立柱局部

七月流火,我们站在发掘现场,听省文物考古研究院资深研究员谭远辉老师讲述。面对鸡叫城遗址那深壑如远古伤痕般的探方,凝视那些饱吸了五千年风霜雨雪的深褐色巨木构件。那一刻,指尖触及的不仅是冰冷硬实的朽木肌理,更是文明自身滚烫的脊骨在灼热搏动!那榫是嵌入卯的,不是强迫,是漫长岁月淬炼后精准的允诺,是秩序与结构在洪荒混沌中挺起的倔强脊梁——无声地宣告着一种内在的稳定、一种超越物质存灭的坚韧之“在”。抚过榫卯,如同叩响大地深处封存的心跳:每一次心跳的鼓荡,都曾是匠人胸腔里的灼热呼吸,是斧凿砍斫时的汗水蒸腾,是人类智慧碰撞虚空引燃的雷火。这心跳,深沉雄浑,曾撼动这片古老的土地,与澧水万年奔流的低沉交响共振不息,成为刻录在时间长河底层的胎音。

鸡叫城发掘现场

鸡叫城发掘现场

文明的晨曦固然令人神往,但澧水的深邃更在于它回溯了人类在此更久远的“童年”。顺水而下,来到澧水下游的核心地带津市境内,虎爪山遗址的发现,如同一支古老的光锥,刺破了五十万年前的混沌长夜。这里的古老地层中嵌埋着典型的古石器:石核、砍砸器、刮削器……打制风格粗犷原始,属于典型的砾石石器传统。捧起一块沉甸甸的、布满打制疤印的石核,掌中传来的是来自冰川时代末期的寒意与沉重。它极其坚硬、极其粗糙的棱角边缘,无声地宣示着一个近乎“神话纪年”的刻度:约五十万年前,或许是一群属于“早期智人”甚至更古老“直立人”的远祖,为了猎食、御敌、取水甚至仅仅是制作一件粗糙的工具以剖开一颗坚果,他们在澧水河边仔细翻捡挑选砾石,然后奋力举起另一块沉重的石头,朝着选定的“母石”精准、或并不那么精准地撞击下去。每一次挥臂猛击,石片飞溅的火花似乎都在漆黑的历史长河中留下微不可见的光点。虎爪山砾石工具的出土,如沉甸甸的句点,标注着澧水作为生命养育者的源远流长——人类及其先祖们,早已在数十万年的沧桑巨变中,沿着这条河流艰难迁移、挣扎、学习、磨砺。从虎爪山的石火飞星,到彭头山的炭稻初兴,到城头山的城垣夯实,再到鸡叫城殿宇般的木构宏图,以至明清的千帆竞渡——澧水以无言的博爱与永恒般的耐心,默默注视和哺育着一代代生灵,最终将其中一群推至了文明光耀的门槛前。

2005年虎爪山发掘现场

2005年虎爪山发掘现场

虎爪山出土物,似手斧尖状器。

虎爪山出土物,似手斧尖状器。

澧水的文明之光,是东方大地稻香滚烫最初的回响。澧水早已穿透了时空的烟雨,融入了东方大地最深沉的静默与最汹涌的血脉。那些城基厚土之下,无数低垂饱满的稻穗,在亿万次灌浆中积累起来的无声积淀,是每一粒沉潜于沃土的碳化稻米内部,蓄势待发的远古信息;那先民在城垣中筑下的,是沉默所蕴含的、足以压碎时间的沧桑力量;那日夜奔涌的澧水河,在宇宙的无边喑哑中,不断“开垦”出辉煌场域的浩荡能量。在宇宙浩瀚而冰冷的画幅上,不断书写着那个关于生命如何从微尘中站起,如何在时间的冲刷下挺直脊梁,最终在星空下点燃一簇属于自己的、微小却炽烈如初阳的不灭印记。

澧水的文明之光,是化入风浪里的搏击与精神图腾的塑造。在上游咆哮的峡谷险滩间,“三洲浪”、“哑巴滩”等险关曾吞噬过无数木帆。黝黑健硕的船老大们挺立船头,肌肉绷紧如缆绳,目光如鹰隼穿透水沫纷飞的雨雾。他们口中高亢凄厉的号子,撕裂风暴和激流,指挥着桨叶刺入湍急的巨漩。那是肉身与自然的短兵相接,是用生命向澧水搏一条生路。船工们敬畏这条喜怒无常的母亲河,“河神”或“水府菩萨”的祭坛在重要的水口岸边矗立,香火缭绕不绝。这一炷炷微弱的馨香,是凡俗生命对洪流伟力的虔诚膜拜,是惊涛之上寻求片刻心理安宁的方舟。在农历五月,澧水沸腾的热血化为震撼人心的“百节龙舟”竞渡:长逾百节的巨大彩龙昂首于波涛之上,龙头镶嵌的双眼仿佛吸取了澧水的精魄,闪烁着睥睨一切的锐气;鼓声低沉如雷霆震地,指挥着百只木桨整齐划一地深插入水又奋力扬起,搅动起浑浊的浪涛和震耳欲聋的呐喊狂澜。鼓声、桨声、人声、水声汇成一片山呼海啸。“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。登白薠兮骋望,与佳期兮夕张。鸟何萃兮蘋中,罾何为兮木上?沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。荒忽兮远望,观流水兮潺湲。”——这是屈原在澧水留下的诗句,这是从稻香的滚烫中所回荡的兰芷氤氲,它成为这块土地最早的精神洪钟,生生不息地将基因密码,锁定在种子的胚胎中。

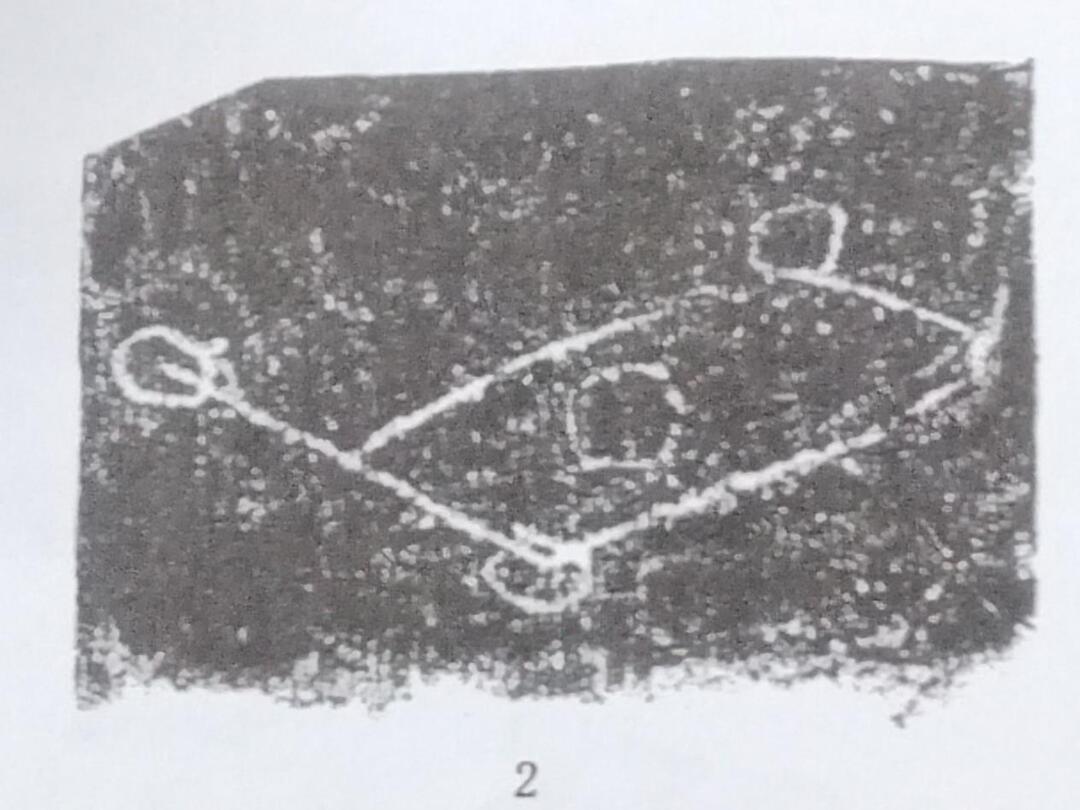

澧水的文明之光,是世界文明的北斗星辰。在城头山出土的一件精美陶豆内部,曾发现一种神秘刻画符号——被专家称为“星云”雏刻。那些点与线的组合绝非随意涂鸦,它们或是对天体运行轨迹的捕捉,或是对宇宙秩序的抽象描绘。在刀耕火种的千年初始,文明的心灵便已尝试触摸头顶浩瀚的星河!而在下游津市邵家嘴一带林立的楚墓中,地下长眠着澧水文明史又一个华彩的篇章。幽暗的墓穴深处,斑斓奇谲的楚式漆镇墓兽、敦厚凝重的青铜鼎缶曾映照着宫宴上的楚舞升平,见证过铁血征伐的悲歌慷慨。青铜剑锷上凌厉冰冷的锋芒依然,仿佛能割裂千年尘封,显露一个尚力重巫、浪漫诡谲的楚的时代对澧水下游的深度浸染与塑造。

城头山出土文物,被专家称为“星云”雏刻。

城头山出土文物,被专家称为“星云”雏刻。

澧水不仅仅是一条地理之河。在人类漫长跋涉的荒原上,澧水的河畔——这片被虎爪山的碎石、彭头山的炭稻、城头山的城垣、鸡叫城的木构所层层覆盖的土地——早已凝固成一部关于“如何生存”的、刻在大地上的启示录。它以其万年不移的沉静,映照出所有文明的镜像与母本:那微小如炭化稻粒的坚持,是生存意志在混沌初分时的初啼;那环绕城头山的环壕,是人类面对洪荒划出的第一个清晰边界:秩序与混沌于此分野;那深藏于鸡叫城木构地基里的精密榫卯,则是将无形构想铸为有形不朽的智慧证明,是心灵蓝图突破虚无与混沌的第一次坚实具现。它昭示着:文明的肇始,源自那深埋于泥土之下、沉默燃烧的内在之火——一种将混沌转化为结构,将蛮荒铸造为家园的原初意志与深沉定力。

2025.07.28于山谷堂

责编:何婷

一审:何婷

二审:丁伟

三审:瞿德潘

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号