谢静 邓菊香 新湘评论 2025-08-03 23:38:56

作为抗战文化的重要组成部分,抗战美术跳脱了语言的桎梏,以不同的媒介、形式和艺术手法,或揭露日寇暴行、唤醒民族意识,或动员民众支前、慰劳前方将士,或激发战士斗志、英勇杀敌,彰显了中华儿女保卫祖国大好河山的不屈意志。与此同时,美术工作者以画笔、刻刀为武器,将艺术追求融入民族救亡图存的时代大潮,凝聚起“纵使战到一兵一枪,亦绝不终止抗战”的民族共识,构筑起中国近现代艺术坚实的文艺堡垒。

现场探寻

战火中淬炼出的艺术“栋梁”

湘西凤凰古城内,离沱江边的北城墙约200米处,有条南北走向的文星街,画家黄永玉的祖宅“古椿书屋”便坐落在街内文庙边。因屋场有一棵大椿树,数人才能合抱,“古椿书屋”由此得名。祖宅到现在还留有黄永玉4岁时涂鸦的画作和他的字迹:“我们一家人,人人有事做。”

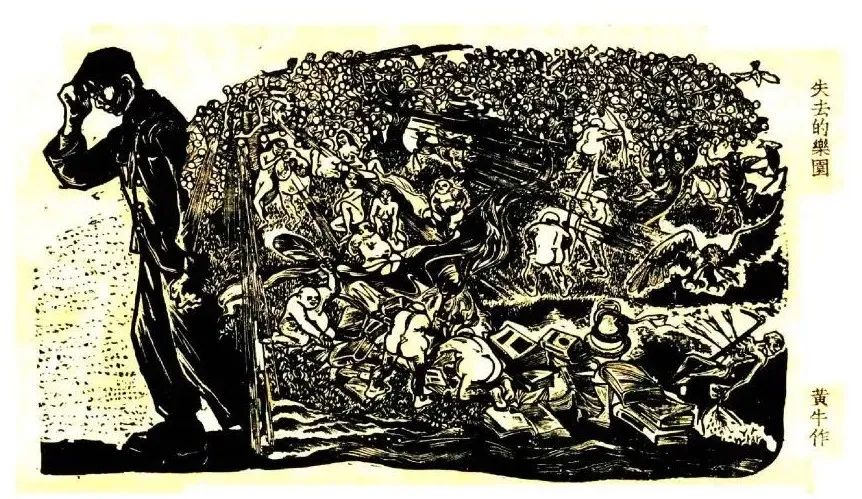

1937年,黄永玉到厦门集美学校就读,后加入“东南木刻协会”学习木刻创作。1939年,他在《大众木刻》发表了人生中第一幅木刻作品《下场》。1943年,黄永玉随“战地服务团”前往闽中执教期间,手拓印《烽火闽江》木刻集、《春山春水》木刻集。后因战乱漂泊到赣州,他成为国民政府教育部第二巡回戏剧教育队见习队员,结识了汇集到赣南的画家张乐平、陆志庠、荒烟和梁永泰等。受他们的熏陶,黄永玉创作了《失去的乐园》《饥饿的银河》《东北啊!》《小草》等一批反映社会现实、宣传爱国主义、反对侵略战争的木刻作品。到上海后,他经野夫、李桦、陈烟桥、章西涯先生介绍参加“中华全国木刻协会”,投入到鲁迅所倡导的新兴版画运动中,创作了《你这个坏东西》《消灭打手》等一批反侵略、反饥饿、反内战的木刻作品和传单。“我随身背着一块被人当笑话讲的十几斤重的磨刀石,一听到枪炮声,背起背囊跟人便跑......”他仿若一个冲锋陷阵的战士,木刻刀就是他随身携带的武器!

《失去的乐园》

从凤凰古城驱车400多公里,来到平江县三阳乡的周令钊美术馆,馆内珍藏了周令钊与其妻陈若菊创作的作品260余幅。著名艺术家、美术教育家周令钊绘制了开国大典挂在天安门城楼上的毛泽东画像;参与了中华人民共和国国徽、少先队队旗设计;担任第二、三、四套人民币票面的整体设计;还主笔设计了共青团团旗、八一勋章、独立自由勋章、解放勋章等。

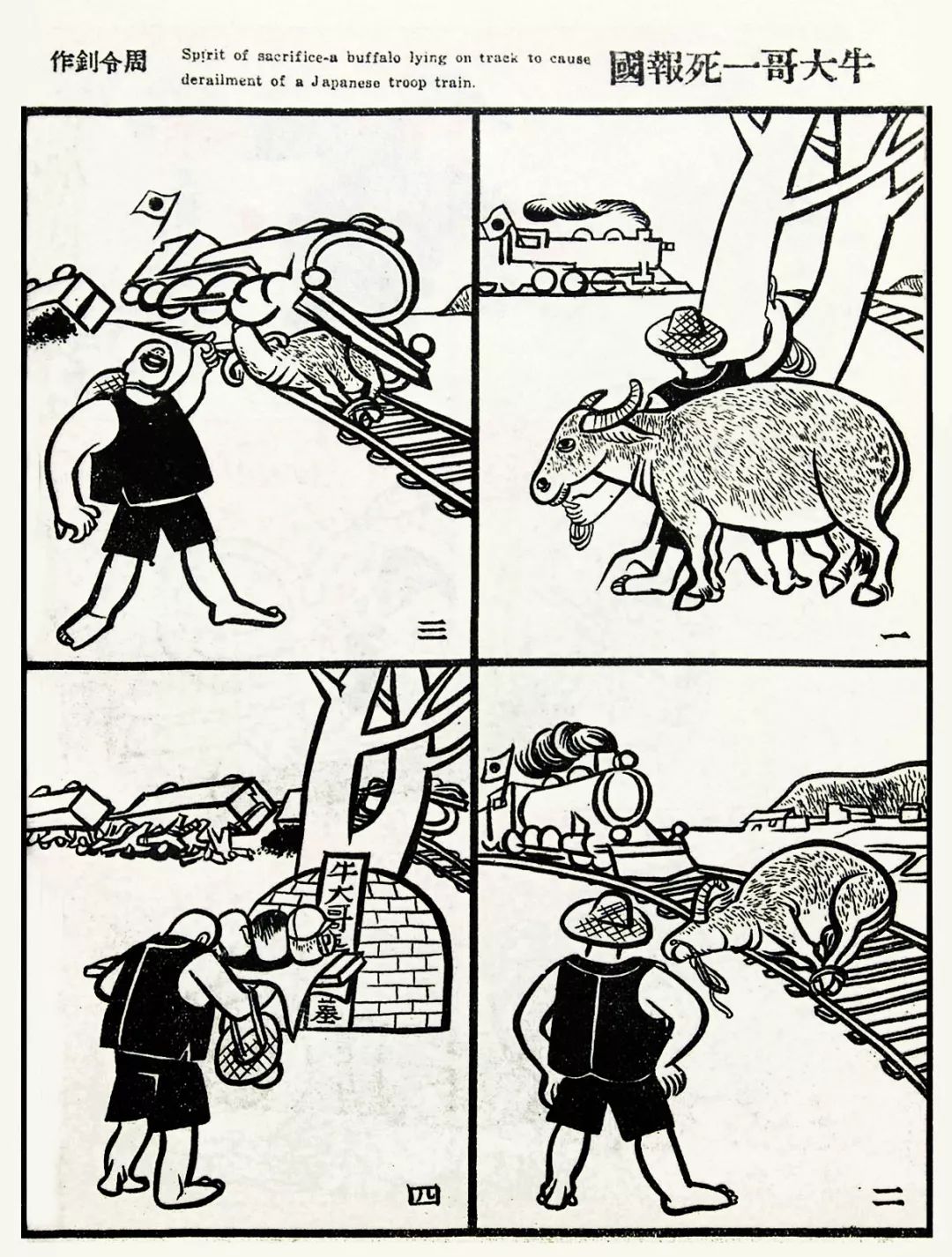

曾担任过中央美术学院教授的周令钊出生于平江,他从小酷爱美术。抗战爆发后,周令钊参加了湖南省抗敌画会。1938年,他进入国民政府军委会政治部第三厅,与时任美术科科长徐悲鸿一起进行抗日宣传。周令钊不仅为田汉创办的《抗战日报》副刊作插画,还参加漫画宣传队,在《抗战漫画》杂志上发表了大量作品,如《牛大哥一死报国》和连环画《王老五当兵打日本》等。同时,他还参与了室外壁画《全民抗战》的绘制。

如今行至长沙天心阁、八角亭、太平老街等地,昔日抗战的宣传画仍依稀可见。抗战美术,以画笔为器,以刻刀为刃,用艺术的力量唤起了民众的抗战意识,刻下了“以艺救国”的鲜明印记。

历史回响

美术抗战的“湘”力量

1937年卢沟桥事变后,北平、上海、南京相继沦陷。湖南因其“绾毂南北,控制东西”的重要地理位置,成为后方交通、文化、资源的重心之一,吸引了大量从沦陷区南下的文化人士和艺术家。国立北平艺专、杭州艺专等院校相继迁入,给湖南的美术事业带来了活力,不仅促进了湖南抗战美术的繁荣发展,还为中国抗战美术史书写了浓墨重彩的篇章。

木刻版画因制作材料简单且表现力强,极具战斗性,迅速成为民众抗战宣传的有力武器,在湖南抗战美术中占据着核心地位。1938年,全国木刻界抗敌协会湖南分会在李桦、温涛的组织下,开展了大量抗战宣传工作。一是举办了一系列木刻展览会,包括“抗战元旦木刻展”“七七抗战三周年流动木刻展”“保卫大湖南木刻展”等,产生了广泛的社会影响。二是在出版物方面,分会出版了《抗战木刻选集》,在《阵中日报》出版《木刻导报》副刊,在茶陵《开明日报》出版《诗与木刻》不定期刊,之后又创办《抗战木刻》周刊,发行小型会报《木运广播月刊》。李桦作为当时在湖南最活跃的版画家,创作的木刻版画《怒吼吧,中国!》堪称经典。他还出版了个人木刻集《烽烟集》《美术新论》。这些出版物不仅发表了大量抗战作品,还刊登了许多关于木刻艺术的理论文章和创作经验,对推动木刻艺术的发展起到了重要作用。三是开设木刻讲座、举办木刻函授班。由李桦编辑的自学讲义《绘画十讲》在《木刻导报》登出,学员增至百余人,遍布湖南和西南各省。随着木刻队伍的不断扩大,木刻运动开展得如火如荼,对宣传抗日作出了极大的贡献。

木刻版画《怒吼吧!中国》

漫画,作为一种具有强烈讽刺性和批判性的艺术形式,在抗战时期的湖南也发挥了重要作用。湖南的漫画工作者以画笔为武器,创作了大量揭露日本帝国主义侵略罪行、鼓舞军民抗战斗志的作品。其中田汉主编的《抗战日报》推出漫画专栏,在湖南报刊中独树一帜。刊登了包括张乐平的《敌人的外表和内容》、廖冰兄的《宁饿死不屈服》、周令钊的《爸爸受了伤,儿子接上去》等作品,许多读者用“图文并茂,丰富多彩”来赞扬它。本土画家魏猛克倡导用连环画教育群众,七七事变后他创办了《大众日报》,以媒体为阵地,刊发了大量抗战漫画作品。同时,湖南美术工作者还在新闻出版界的支持下,编印了多部抗战画集、画刊,如梁中铭的《抗敌正气画集》《暴日兽行纪实画》等。

虽然油画在抗战时期的湖南不如木刻版画和漫画那样普及,但也不乏一些艺术家坚持创作,用写实和细腻的手法记录历史、表达爱国情怀。如程默在长沙工作期间创作了油画《长沙》,描绘了长沙在抗战时期的景象。此外,一些内迁的艺术家也带来了油画创作的理念和技法,对湖南本地的油画发展产生了积极影响。

除了木刻版画、漫画和油画外,抗战时期的湖南美术还包括壁画、雕塑、宣传海报等多种形式,这些不同的艺术形式共同构成了湖南抗战美术的多维景观。

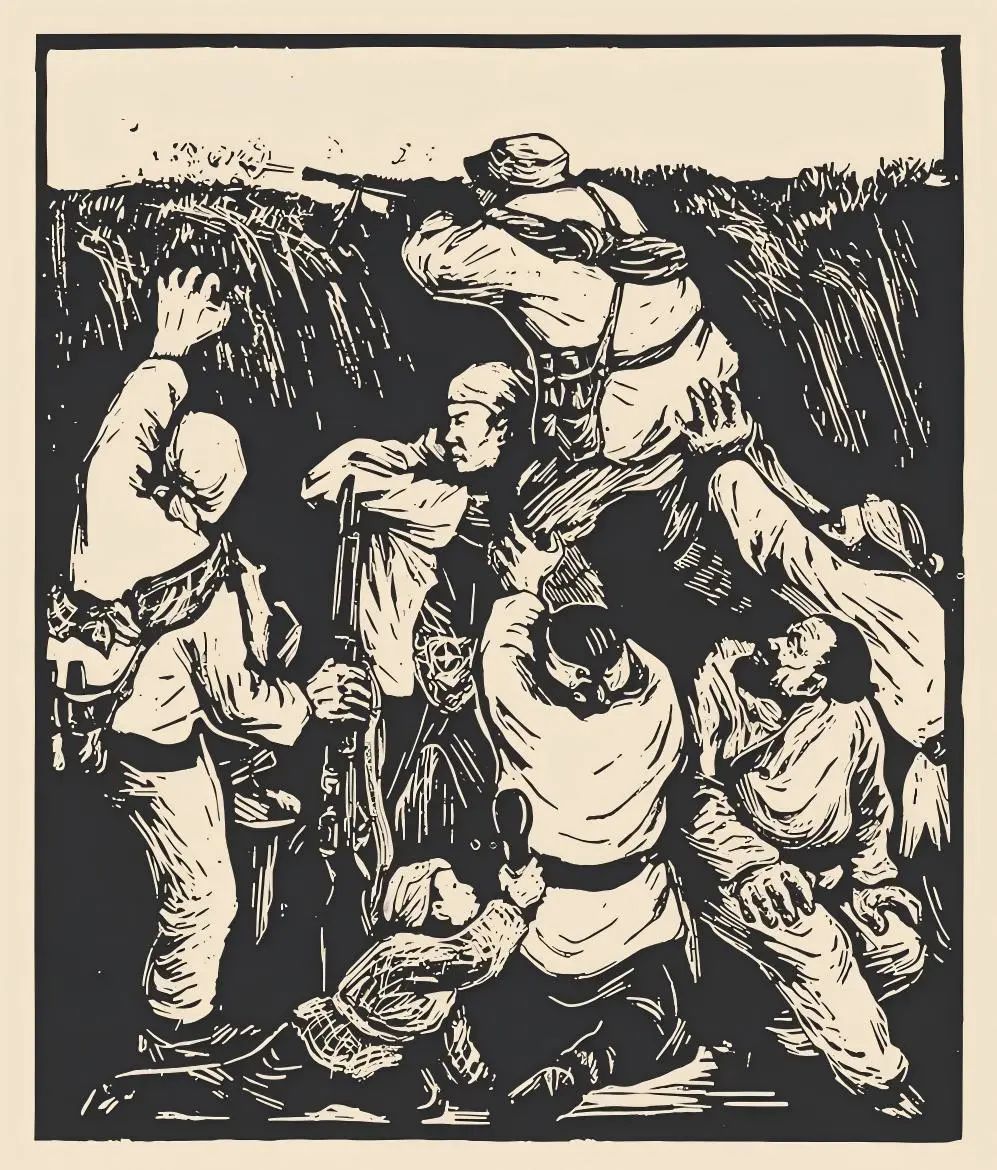

木刻版画《当敌人搜山的时候》

当时的湖南美术工作者在城乡各地绘制了大量抗战题材的壁画,这些壁画以其宏大的规模和强烈的视觉冲击力,成为宣传抗战的重要阵地。据华君武回忆:“在长沙遇到了叶浅予率领的漫画队,他们画了大幅的抗日战争题材的漫画巡回展出。”国立艺专女学生王文秋也生动地描述了当时的场景:“我们这个小组走到长沙有名的闹市区八角亭,发现有一块一丈多宽的白粉墙,这正是一块画壁画的好地方。于是,我们十几个人忙碌起来......”这些壁画和雕塑、宣传海报一样,不仅在当时产生了很好的宣传效果,也成为记录那段历史的重要艺术作品。

时光如流,金戈铁马的烽火岁月正在远去,为抗日而兴的木刻艺术却变得更加鲜活:那些在画布上跳跃的笔触、墙壁上勾勒的线条、木刻板上雕刻的轮廓,虽经岁月洗礼却清晰可见,并在历史长河中闪耀着不灭的光芒。它激发中华儿女同仇敌忾、众志成城,将个体价值的实现与国家民族的命运紧紧联结在一起,从而在战火中诞生了一种坚不可摧的中国力量。

连线专家:李忠杰

回望历史的长河,在长达14年的烽火岁月里,无数画家、刻工用刀笔构筑起精神防线,让艺术成为不同于枪炮、却堪比枪炮的武器。如今,他们很多人虽已远去,但作品依然活着,精神更当永存。在抗战胜利80周年之际,我们连线中共党史学会副会长、原中共中央党史研究室副主任李忠杰,共同回忆那些留在历史深处永不褪色的血色丹青。

烽火绘丹青 挺起民族抗争的脊梁

伟大的中国人民抗日战争,是近代以来中国人民反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放斗争,是中华民族发展史上最为英勇悲壮、最为可歌可泣的一章。它开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放,为争取世界和平,作出了彪炳史册的贡献。中国文学抗战是抗日战争不可分割的一部分,也是世界反法西斯战争不可分割的一部分。

抗日战争在中国近现代史中具有扭转乾坤的重大意义,它不仅避免了亿万同胞被奴役的命运,而且开辟了中华民族伟大复兴的前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程,为世界反法西斯战争胜利、维护世界和平作出了伟大贡献。在这场波澜壮阔的抗日战争中,美术工作者们以画笔、刻刀为武器,绘制了一幅幅雄浑壮丽的史诗画卷,同样实现了在民族的整体受难与个人逆境中的凤凰涅槃。

20世纪中国近现代美术史中,抗战是重要的主题和内容。在烽烟不断的战争年代,美术工作者以抗日救国为己任,用手中的画笔和刻刀唤醒民众斗志,引导人民投身反抗外敌侵略的激烈战争中,集中体现了中国人民在精神文化层面开展救亡图存的强烈诉求。

同时,战争也激发了这些美术工作者的民族责任感和创作激情。在抗战初期,他们就树立了为抗战而艺术、为民族而艺术的信念,确立了现实主义的创作方向。美术不再是为艺术而艺术的自我欣赏,而成为中华儿女为国家、民族和个人前途命运而抗争的有力武器。

1938年4月,鲁迅艺术学院在延安正式成立,毛泽东同志在为鲁艺师生作报告时指出,“走马看花”不如“下马看花”,勉励鲁艺青年到群众中“下马看花”。1942年,毛泽东同志发表《在延安文艺座谈会上的讲话》,进一步提出文艺要为大众服务。于是,美术工作者走出画室,走向前线、走向边区、走向后方,创作出壁画、漫画、木刻等各种形式的美术作品,记录了全民抗战的生动景象。吴作人的《重庆大轰炸》《空袭下的母亲》《不可毁灭的生命》,张善子的《怒吼吧,中国》《飞虎图》,唐一禾的《穷人》《女游击队员》《七七的号角》,徐悲鸿的《巴人汲水图》,力群的黑白木刻连环画《刘保堂》等作品在这一时期相继呈现。

抗战美术作品呈现出来的强大视觉力量,更易于激起群众的民族自豪感,因而成为号召全民抗战的政治利器。烽火中的美术创作,不仅展现了全体中华儿女众志成城抵抗侵略者的顽强信念和必胜决心,也使得中国近现代美术创作进一步朝着民族化大众化的方向不断迈进。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号