陈艺婷 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2025-08-01 10:25:51

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,《南京照相馆》以独特的历史视角和深沉的艺术表达,成为暑期档最不容错过的电影之一。

这部影片没有采用传统战争片的宏大叙事,镜头聚焦的只是战火中的每一个普通人,通过“照片”这一特殊载体,从一家南京照相馆的视角出发,揭露了日军在南京大屠杀期间自拍罪证的骇人历史。

邮差苏柳昌、照相馆老板老金一家、演员林毓秀,几名素不相识的普通人聚集在血雨腥风笼罩下的照相馆里。为了尽可能地多活一日,他们被迫帮助日军摄影师伊藤秀夫冲洗底片,而冲洗出来的一张张照片,记录下了日军在南京犯下的滔天罪行。最后,他们决定如果有人能逃出去,就将这些罪证底片送出去。

《南京照相馆》取材于真实事件“京字第一号证据”背后的平民壮举。1938年,南京华东照相馆的15岁学徒罗瑾冒着生命危险,秘密冲洗加印了日军拍摄的记录日军暴行的照片。而后,罗瑾的同学吴旋将这本相册秘密保存了6年。

“经无数困苦,始终未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之资料”,1946年,吴旋在向南京审判战犯军事法庭的呈文书中写下泣血之字。最终,罗瑾、吴旋接力保护的相册被编号为南京大屠杀案“京字第一号证据”,成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的铁证。

正如《南京照相馆》导演申奥所说:“看了那么多历史资料之后,我们发现,在那一辈人身上有一种非常可敬的、崇高的,比生命还重要的东西,就是信念。而大量有信念的普通人并没有在历史课本上留下自己的名字。”

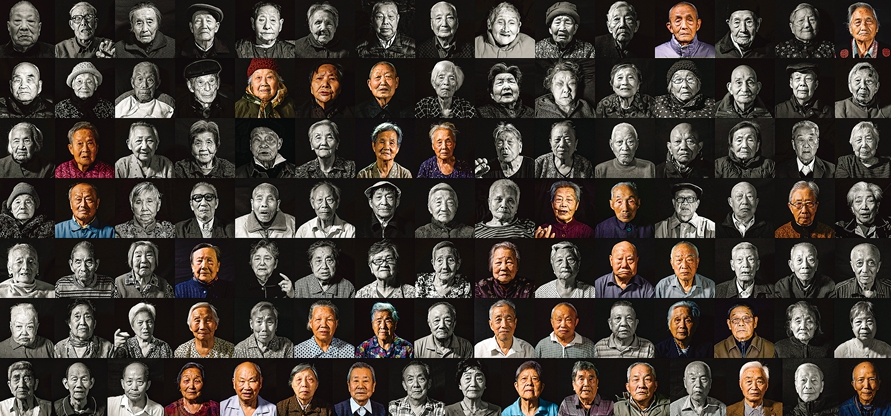

1937年12月,侵华日军制造了南京大屠杀,30多万手无寸铁的中国平民和放下武器的士兵惨遭杀害,给劫后余生的幸存者留下难以抚平的伤痛和苦难记忆。87年岁月流逝,截至记者发稿时,南京侵华日军受害者援助协会登记在册的在世幸存者仅剩32人。我们记录下部分幸存者的名字和肖像,为史存证。新华社记者韩瑜庆 季春鹏 李响摄

照片会褪色,但历史只会越来越清晰。

如今,《南京大屠杀档案》被列入《世界记忆名录》,南京大屠杀这段历史从南京记忆、中国记忆上升为世界记忆;面对日本国内部分势力仍极力否认这段历史,声称这是“中国的战时宣传”,中国的年轻一代在网络空间向全世界传播历史真相、反击历史虚无主义;各地纪念馆和英雄纪念碑前献上的鲜花汇成海洋……历史记忆从未冷却,它在一代代人的接力守护中持续沸腾,化为吾辈自强的深沉动力与不竭源泉。

历史赋予的并非仇恨,而是中华儿女知耻后勇、奋发图强的坚定决心。

88年前,南京大屠杀在人类文明史上留下最黑暗的一页,三十万同胞的鲜血浸透了民族记忆的土壤。这段血泪历史,这份民族之痛,我们从未遗忘,也永不敢忘。

《南京照相馆》的主创团队想借由这个故事传递的,绝对不是沉溺于哀伤悲痛,不是煽动民族极端情绪,更不是刻意制造家国仇恨,而是要留下更为深远、更具力量的价值,那便是“照出历史真相”与“唤醒朴素民族情感”。

每一次对历史的凝视,都是对“何以自强”最深刻的叩问与回答。

八十余载风雨过处,金陵城的梧桐年轮里生长着浴火重生的中国,中华民族将历史悲怆熔铸为自立自强的钢铁意志。这份永志不忘的清醒,让和平的钟声在历史回响中愈发洪亮,让发展的光芒永远照亮民族复兴的征程。

当影片结尾“铭记历史,吾辈自强”的字幕出现,当一帧帧南京城的今昔对比闪过,我们终将彻悟,在每一个时代的惊涛骇浪里,正是无数看似平凡的个体,以他们的勇气、坚韧与不灭的尊严,共同撑起了中华民族不屈的脊梁。

这脊梁曾支撑破碎的山河走过漫漫长夜,也必将托举着今日之中国,在铭记历史、自强不息的道路上,坚定地迈向充满光明的未来。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号