胡雅南 张米 宋婕 新湘评论 2025-06-22 21:28:49

《史记·刺客列传》记载,战国末期,燕太子丹请义士荆轲刺秦。易水送别时,“高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。”正如荆轲以变徵之音抒写刺秦的决绝,当日军的铁蹄在华夏大地上肆虐,湖南抗战音乐以其爱国忧世的“九歌”遗韵,在烽火遍地的中国凝聚起“声声”不息的民族精神。

现场探寻:

破阵楚歌声

在湖南邵东九龙岭的青山绿水间,一座建于清同治年间的朴素民居静静伫立。门楣上“贺绿汀故居”的匾额无声诉说着这里曾孕育的传奇。这座“凹”字型砖木建筑共有21间屋舍,其中有两间半,是贺绿汀父母兄弟的居所。

贺绿汀虽出身农村家庭,但在民间音乐丰富多样的邵阳,他受到了艺术的熏陶——贺绿汀的父亲喜爱邵阳花鼓戏、祁剧等民间曲艺,村里办白事时乡亲们会唱起挽歌,还有孩子们放牛嬉戏时嘹亮的童谣......与土地紧密相连的生活,不断激起贺绿汀对音乐的热爱。

1933年9月,贺绿汀以正取生考入国立上海音乐专科学校高中师范科。1934年冬,经音乐家聂耳介绍,贺绿汀加入上海明星影片公司,从事电影配乐工作,因此成为中国左翼电影音乐奠基人之一。1937年,“七七事变”揭开中国全面抗击日本侵略战争的序幕。上海文化界抗日救亡演剧一队多了一个背着乐谱的清瘦身影——贺绿汀舍家撇业,从上海巷陌中走出,在炮火中奔赴前线,誓要将音符变成号角,把旋律化作武器。

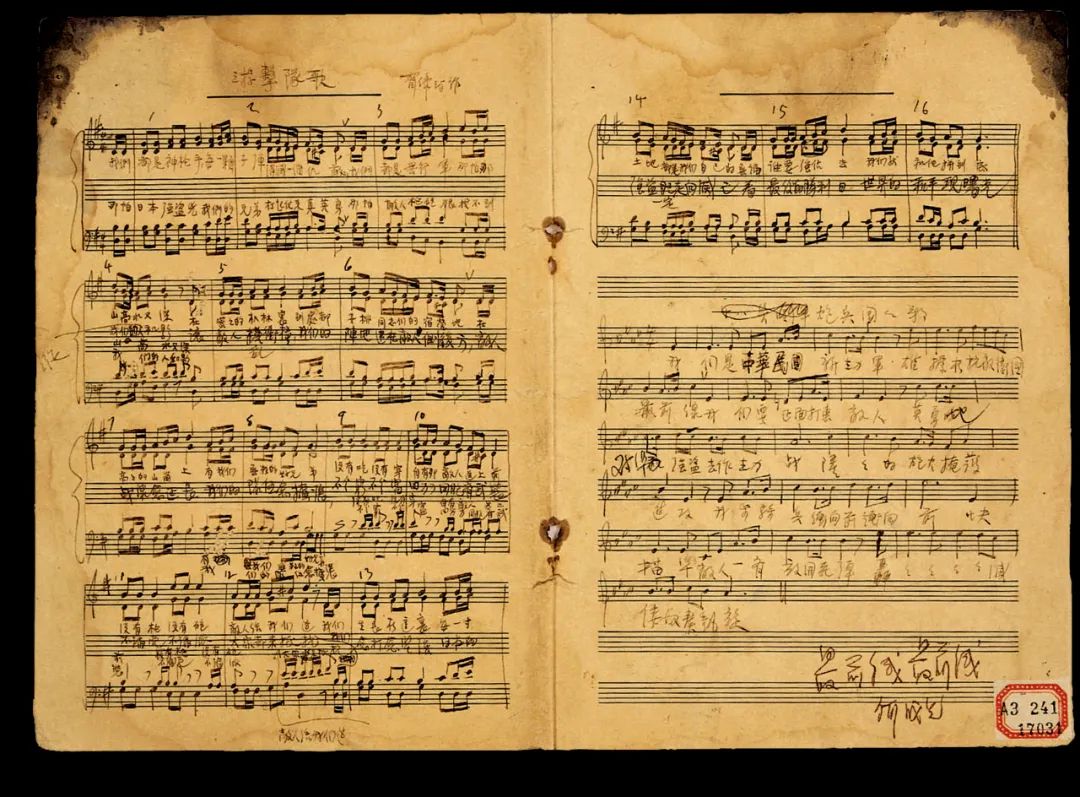

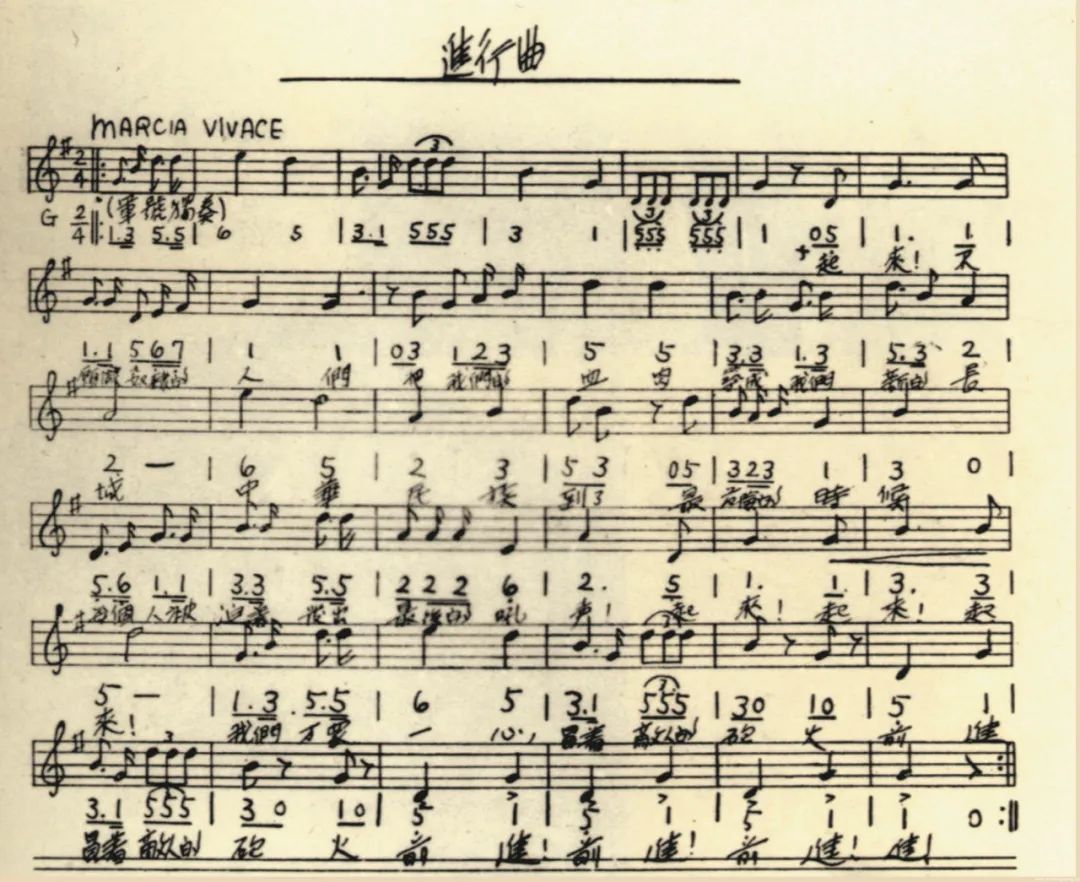

演剧队的足迹踏过南京、武汉、开封、西安,一路焦土、一路血泪。1937年11月的临汾城郊,一盏油灯在土炕上摇晃。灯下,贺绿汀受到平型关、阳明堡战斗胜利的鼓舞,心情无比激动,灵感如潮水涌出。他的脑海中最先出现的不是旋律也不是歌词,而是一个又一个前八分后十六分音符的节奏型。这种节奏型灵动欢快,流畅活泼,像战士轻巧敏捷的行军脚步,又像接连不断的机关枪声——

“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人,我们都是飞行军,哪怕那山高水又深”“没有吃没有穿,自有那敌人送上前,没有枪没有炮,敌人给我们造”......不断上扬的旋律走向和极具画面感的歌词将英勇机智、乐观开朗的游击队员形象刻画得栩栩如生。这首献给八路军全体将士的战歌,在临汾刘庄八路军高级干部会议上进行首演。演唱完后,朱德、任弼时、刘伯承、徐向前、贺龙等人纷纷鼓掌称赞。

很快,这支带着硝烟味的战歌飞出太行山,掠过黄河水,在大江南北传唱开来,哪怕在敌占区也会从街尾巷角飘出压低的哼唱。

当我们走进贺绿汀的故居,聆听那些飞扬的旋律,不禁想问:什么是音乐家的使命?

答案或许就藏在毛泽东对贺绿汀的勉励中——

1943年,毛泽东在延安接见贺绿汀,握着他的手说:“你的《游击队歌》写得很好啊,你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”这显然也是对所有文艺工作者的召唤:永远与人民站在一起,永远为时代放歌。

历史回响:

战鼓壮国魂

当炮火撕裂了中华大地的宁静,中华民族在日寇铁蹄下陷入血与火的深渊。

音乐与战火交织,旋律与呐喊共振。在这场民族存亡的生死较量中,湖南不仅是抵御日寇的战略要地,更因汇聚贺绿汀、田汉、吕骥等音乐巨擘,成为全国抗战音乐的创作与传播高地。

叙事曲是抗战音乐中最具“共情力”的体裁。它们不喊口号,却以具体的故事叩击人心,革命话语和婉转旋律熔铸一体,将个体的苦难升华为民族的呐喊。“高粱叶子青又青,九月十八来了日本兵......”1935年,著名导演、演员崔嵬编排了活报剧《放下你的鞭子》,剧中讲述了日军侵占东北后,一对父女流离失所在街头卖唱的悲惨故事,剧中女儿用如诉如泣的悲声唱出这首《新编“九一八”小调》。曲作者吕骥是湖南湘潭人,在歌曲创作中运用湖南湘西地区哭嫁歌中的悠长拖腔与哽咽颤音,将国土沦丧的辛酸悲怆尽数道来。抗战初期,这首歌随着活报剧的搬演流传开来,激起了无数观众的抗日救国怒火。

若说叙事曲如同情感的线,将离散的苦难串成共同的记忆,让“同胞”二字变为可触可感的血肉联系;进行曲则是撕裂天际的惊雷,将蛰伏的血性淬炼成出鞘的锋芒,点燃华夏儿女百折不挠的抗争火种。

进行曲核心特征表现为鲜明的节奏性、规整对称的曲式结构、激昂有力的旋律,这些特点使其在集体演唱或演奏时能够强烈激发民众的爱国热情和战斗意志,国歌《义勇军进行曲》就是其中的典型代表。

1935年5月24日,电影《风云儿女》上映,《义勇军进行曲》作为该片主题歌在影片片头、片尾播放。这首激发爱国热情、振奋民族精神的中华民族最强音迅速传遍大江南北、长城内外。1938年,丰子恺先生在《谈抗战歌曲》中写道:“抗战以来,文艺中最勇猛前进的,要算音乐......只有音乐,普遍于全体民众,像血液周流于全身一样。我从浙江通过江西、湖南,来到汉口,在沿途地逗留,抗战歌曲不绝于耳。连荒山中的三家村里也有‘起来,起来’‘前进,前进’的声音出之于村夫牧童之口。都会里自不必说,长沙的湖南婆婆,汉口的湖北车夫,都能唱‘中华民族到了最危险的时候’。”可见歌曲传唱之中鼓舞了多少民众“起来“”前进”的不屈抗争之心。

九一八事变发生后,中共湖南省工委敏锐把握音乐的群众动员价值,以《大公报》为核心媒介,自1931年9月至1938年累计刊载《抗敌歌》等50余首抗战歌曲。为更好地传播抗战文化,湖南30余县发动党员和进步青年组建了歌咏队。1938年,仅长沙就组建歌咏队20余支、成员超2000人。

在党的领导下,湖南文化界抗敌后援会(文抗会)和中苏文化协会湖南分会作为纽带,串联起湖南民族解放先锋队、长沙育英儿童抗敌工作团、战地服务团、一致剧社、抗敌儿童剧团等职业和群体性组织,组成了辐射全省的抗日网络。1937年11月12日孙中山诞辰日,湖南文抗会在长沙举办歌咏、戏剧、讲演联合盛会,4000余人的声浪撞破云霭;湘潭中华圣公会礼拜堂的穹顶下,《救亡进行曲》的铿锵激荡青年热血;耒阳的田埂间,耒阳县委专门委派文艺骨干创作《还我河山》,激昂的余音在稻浪里回响。衡阳“晨呼队”骨干成员、中共地下党员李华辑领导成立了“衡阳抗日救亡歌咏队”,这个具有明确政治属性的文艺团体在党的直接领导下,沿湘水而行,带领学生、工人、市民在激昂的旋律中同频共振,奋勇前行......

一首首脍炙人口的歌曲让“抗战必胜”的旋律传遍三湘四水,这不仅是音乐的力量,更是一个民族在危亡时刻迸发出的血性与韧性——一个能在音乐里凝聚力量的民族,永远不会被打败。

连线专家:龙新民

抗日战争时期,在党的领导下,全国范围内的抗战音乐蓬勃发展,形成了以延安为中心的革命根据地音乐创作和传播体系。众多抗战歌曲传遍全国各地,唤起了群众的爱国热忱,成为抗战宣传的重要载体。在抗战胜利80周年之际,我们邀请原中共中央党史研究室副主任龙新民,为大家介绍文化抗战中音乐发挥的独特作用。

以信仰的旋律点燃燎原星火

日本军国主义在侵华战争中,不仅在军事上大举入侵,在经济上肆意掠夺,在文化上也加紧进行渗透。中国的革命文艺工作者,以音乐为武器,唤起中华民族救亡图存的意志。冼星海曾经说过:“我们要利用救亡音乐,像一件锐利的武器一样地在斗争中完成民族解放的伟大任务。”

据不完全统计,抗战期间中国产生了以抗战为主题的歌曲3000多首,这些歌曲无疑有力抵御了日军的精神文化侵略和渗透。一曲《松花江上》唱出了中国人民对日寇践踏我东北大好河山、推行奴化教育的满腔悲愤。旋律激昂澎湃的《义勇军进行曲》更是成为抗战时期凝聚中华民族精神的核心符号,在新中国成立后被确定为国歌。

中国共产党是中国人民抗日战争的中流砥柱,中国共产党领导的文艺抗战运动为抗战音乐的进一步发展指明了道路和方向。在全国敌后抗日革命根据地的中心延安,党领导的革命文艺事业包括抗战音乐蓬勃发展,许多歌曲在其他抗日革命根据地和“国统区”广为传播。1938年4月,在毛泽东、周恩来的提议下,鲁迅艺术学院成立,全国有志于文艺事业的革命青年在这里一展抱负,不仅造就了冼星海、贺绿汀、聂耳、吕骥等一批专业过硬、精神可贵的人民音乐家,也孕育出《黄河大合唱》《歌唱二小放牛郎》《南泥湾》《团结就是力量》等一批传唱后世、经久不衰的经典名曲。

抗战时期,中国共产党在抗日根据地建立了民主政权,其间创作产生的一批歌曲生动形象地宣传了中国共产党的民主政治思想。歌曲《选举好人来做官》中有这样的歌词:“老百姓一定要把政事管,老百姓有了选举权,我们要选举好人来做官,来替大家把事办。”《民主选举歌》也唱道:“共产党领导人民把身翻,国家大事人民自己办。”这些通俗易懂、便于传唱的歌曲,向人民群众宣传了中国共产党建设、巩固人民政权的主张和方式,彰显了共产党领导执政的民主特色和人民情怀,使党领导的抗日民主政权得到广大民众的真心拥护,为抗战的最后胜利奠定了坚实的群众基础。

在抗战烽火中产生的这一大批音乐经典之作,不仅是整个抗日战争时期中华儿女奋起斗争艰苦岁月的留声,更镌刻着中华民族在苦难中抗争、在血与火的洗礼中前进的集体记忆。在纪念抗战胜利80周年的历史时刻,回顾抗战音乐这部用民族主旋律铸就的伟大史诗,我们愈发感到,老一辈艺术家们创作的这些经典作品,永远在时光长河中熠熠生辉,永远激励我们在中国式现代化建设大道上奋勇向前。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湘评论

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号