张永中 新湖南客户端 2024-07-21 15:15:41

文/张永中

7月5日才去看望凌宇先生,这比我原计划的时间推迟了快两个星期。

与谢伟民老师在“熬吧”喝茶,突然间讲到了凌宇。当然这话题是从王瑶先生开始的。那几天,一众弟子,正在做一个关于王瑶的学术纪念活动。我的这位亦师亦友的谢老师,就是王瑶的弟子。凌宇算是他的同门师兄。

电话打过去了,铃响了一阵,反复着的是一段舒服的旋律。没人接。我们正在想,一段时间没有联系,凌宇的号码可能换了。我们彼此校对了一下号码。没错。电话就回来了。

“张永中嘛,我在住院。”他叫人名字,从来不省略那个姓,总是很正式,连名带姓,很学术味。印象中,凡是老师叫学生,都是这个口气。这和他做人,做学问一样,很端正。我们问他,在哪个医院,哪个病室,准备去看他。听起来,他那边不太方便,有护士在帮着回答。没讲几句,就挂了。从他女婿那边才确认下来,人民医院住院楼23楼2号病房。我们商量着去看望他。

从右至左,沈虎雏,凌宇,沈龙朱,张之佩,张永中

从右至左,沈虎雏,凌宇,沈龙朱,张之佩,张永中

当时,我正在办退休手续,便拖宕了几天,谢老师先去了。我的事办消停后,准备去的时候,先打电话给谢老师,问了一下情况。谢说,他去看他的第二天,就准备出院了。又说,凌宇先生知道我要去看他。没能去医院看他,心里就欠下来了。接着又是连续几天的大暴雨。承去看他的诺,便一直拖到7月5日这一天。我决定去他家里。

雨后的大晴,天,蓝得没挂一丝云。从湘江边吹起的轻风,在女贞、香樟树叶上闪动着油蜡色的光。点缀在重绿里的荚竹桃花,初放的木芙蓉、紫薇,接替着重瓣木槿的淡红。凌宇先生家就在香樟掩映的二楼。是先生夫人,张老师开的门。然后她把我引进一间开了空调的房间。

半躺在高背皮靠椅子上的凌宇先生,并没坐起来,只是欠身朝我打招呼,示意我坐到他边上的另一张椅子上。

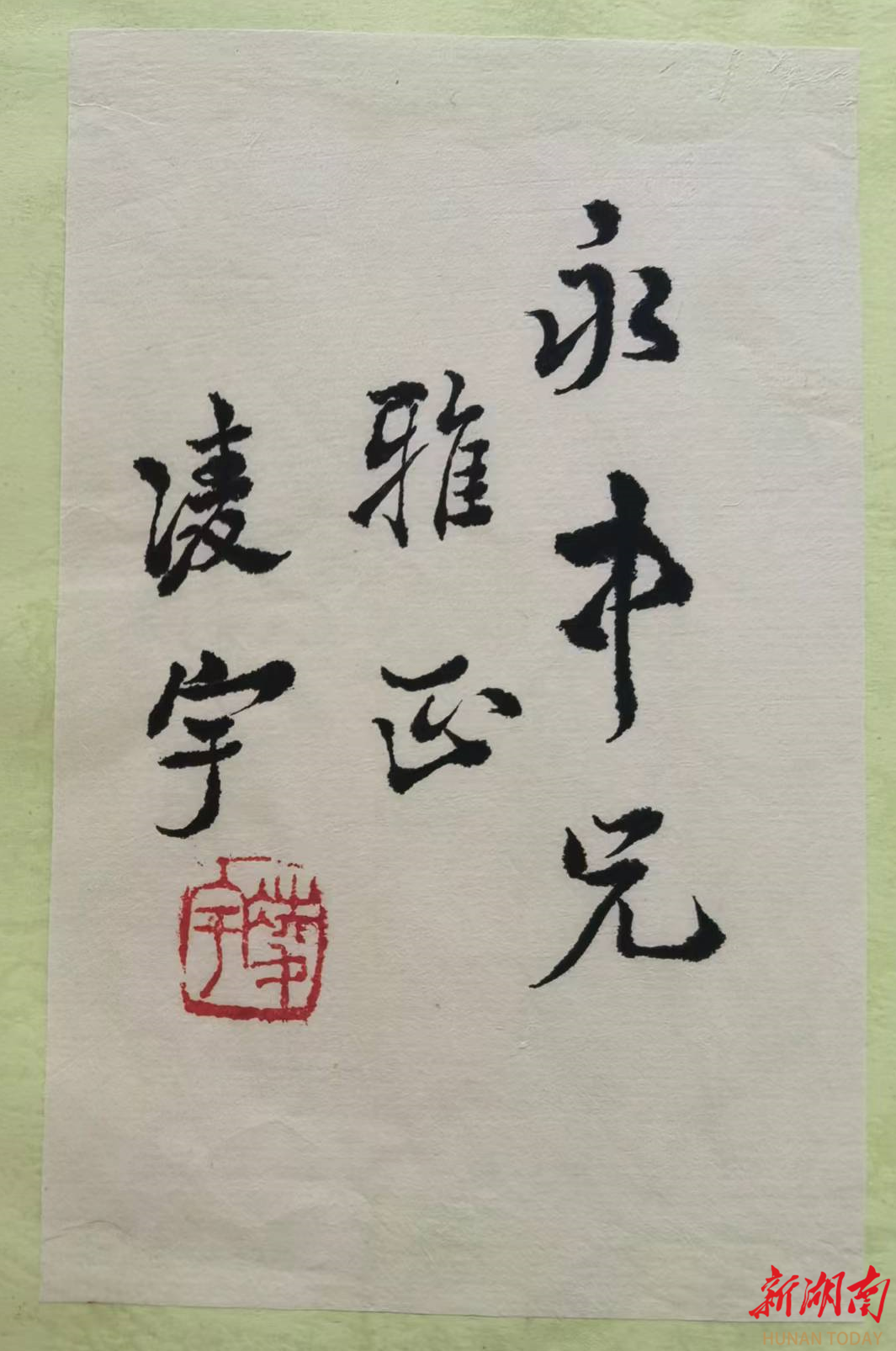

尽管做了思想准备,眼前见他,仍然是出乎想象的虚弱。“就是化疗搞拐场了”,他用湘西里耶话对我说,右手拍了拍左下腹,“是什么中分化壶腹部腺癌,很怪的一个名字。”他的意思是,一个小毛病,就把他搞成这个样子,很不服气。书桌是临窗的。一张墨渍点点的小毡子布。一个笔筒,几支小楷毛笔插着。展示给我的,是他生病前的生活,每天写一张小毛笔字。书,看不动了。说着,把桌子上一本试印的,酒红壳面的线装书递给我。这是他近十年所写的诗词文赋楹联蒐成的一个小集,取名《醉晚晴》,拓印的是“松雅书馆”朱文印。翻开扉页,是先生签署的直排“永中兄雅X ”,和另起直排的“凌宇(朱文印)”。“X”当时没认出来。后悄悄请教行家才认出,是个“玩”字。这些诗词文赋,一部分我在微信上得以赏析过,有的还被地方上刻成了碑石。他提醒我,注意拓印在书里的一些手稿。他的小楷,不钟不王,是独立的个体,很舒服,很漂亮。我用了“漂亮”这个词。我手头有几幅他写的字。一次,在北京开会,有人讨论发言时,过长。我见他在一张A4纸上,把一整篇《岳阳楼记》默写出来了。我当即想要拿走它,他说,这个不好,下次专门用宣纸给你写。后来,就有了几次“下次”,我得了他几幅字。

这次的话题,谈到文学,写作,是从我顺手递给他的,我新近出的一个小册子开始的。他说,我知道你最近在写一些东西。散文,主要还是靠阅历和情感。这个都有了,就能拿得住。他把脸贴近书,翻了几页。只是这么轻淡几句。说到,沈从文,沈家的事。他精确地推算出虎雏去逝的年龄。还提到《沈从文全集》后来补遗的四卷。也是淡淡的几句带过。讲到了北京大学的王瑶先生。还有钱理群,赵园,吴福辉,陈平原,温儒敏几个名字。他说,那是一个时代。六十年,一个甲子。从1840年开始。五四。上世纪八十年代。他的话,简约。概括。但,他在说每一句话时,都带着思考。他说,世事若有命数,世事皆是命数。话题涉及生命,到了深广的边沿,煞住了。说到这些,他也是淡淡的,不带一丝伤感。他没有戴假牙,嘴巴明显枯瘪了。嘴一瘪,脸拉瘦了,眼睛就格外突了出来。说话时,仍然是炯炯地定着看人。这个是我熟悉的。我见过沈从文先生一张没戴假牙,瘪嘴坐在藤椅上的照片。现在,凌宇就在眼前。眼前就是凌宇。我把这两行字打出来时。瞬间,有点穿越。

这个世界,太过于辽阔渺远。又太过于仓促逼仄。我们对抗不了时间,就像一片秋叶对抗不了凋零,一块浮木对抗不了洪流。我们偶然地来到这个世界,却如掠过草尖树梢上的轻风,是宛若不曾存在过的轻微,无声无息,无形无影。只有亲人,朋友,才是彼此参照,彼此应证的,一种互为存在的关系。再远一点的,终究苍茫无藉。

与凌宇先生际遇,就是这么一种关系。

写这篇文字时,在凌宇后面要加上个老师,或先生,抑或直呼其名。我一直犹豫不决。我们从互不相识,到彼此认可的存在,先后也三十多个年头了。在这三十来年里,这三种称呼,似乎都是适合的。称呼,代表着一种关系。称呼的转换,也代表着关系的转换,情感的迁变。

知道凌宇的名字,是上世纪八十年代初。那时,他的名字是和另外一个人,紧紧扣在一起的。他是公认的国内沈从文研究的开创者。他的名字和沈从文一起出现的时候,我是大一的中文生。那个时代,整部现代文学,就是鲁郭茅巴老曹。沈从文,只是流派中的一个名字。是他,与美国的金介甫博士里应外合,重新激活沈从文这个名字,并从边城走向世界。吊诡的是,他的导师王瑶是现代文学史的开宗人物。师生在一些观点认知上未必一致。但这就是当年的北大。

毕了业的凌宇,没有留北京,他选择了回湘教书。我真正称他为老师的,是我在学校主持的一个研究课题之后。我的课题是《当代湘西作家群研究》。八十年代,文学热已超过一百度。湘西文学,有了沈从文,更是沸点以上了。当时就有孙健忠,汪承栋,石太瑞,以及后来的蔡测海,颜家文一众。课题,当然对报职称有用。课题评审需要校外专家。我在湖南师大二里半,找到了凌宇家。不久,我就收到了挂号信。写在专家评审意见表里的,是细细密密的蓝墨水钢笔字。课题顺利过审。接着我得以参与由张兆和先生,汪曾祺先生做顾问的《沈从文全集》编辑工作。

全集编委,是由包括沈虎雏,凌宇以及复旦大学,南京大学,吉首大学相关学者和出版社人员组成的。编辑原则极严格。凡作品必首选初印版。这就给我们带来了极重的出差任务。全国各地的图书馆,高校资料室,得一家一家地去拜访。有时,我们会在北京汇合。出版社的谢中一老师,是个财务精算师。差旅费抠得紧。北京招待所起底的宾馆,单铺都在10元以上。住不起,我们就选街道居委会下面的地下室。一次,我和凌宇老师就住在东单王府井校尉胡同,湘西当地驻京的一个办事处的地下室。管理这个办事处的是一个凤凰老同志朱一葵。听说,我们是在编沈从文先生的书。后来又知道凌宇当时已经是大学教授。老朱很是感动,就自己掏钱请我们吃饭,还把几块钱的地下住宿费免掉了。

在编辑全集过程中,我叫他凌老师。后来,我调地方工作,还以基层代表的身份和凌宇出席了第十届全国代表大会。五年间,我们都在紧密的过从来往中。每年去北京开会,会间休息,我们就相邀去北京通州万荷塘看黄永玉先生,或者先去西园北里看黄永厚先生,再去万荷塘。我们更喜欢去黄永厚先生那里。原因是,黄永玉先生那里总是人来人往,高朋满座,我们与先生讲不上几句话。永厚先生这里,我们是主宾,是包场,不必正襟危坐。讲湘西话,有的带点膻(读少,荤腥的意思),放肆开心。永厚先生是个读书人,字画文章都好。当然,我们每次去,都大小能撸到一张字画。这个时候,凌宇就开心得像个小孩。

凌宇在湘西有一批铁粉,黄叶先生算一个。黄叶书法,诗词功夫好。在他当州文联主席时,修了一栋小办公楼。利用楼上平台建了一座茶阁,叫“文心楼”。盎栽盆植,移花莳竹,有闹中取静之雅。凌宇便是这里的常客。凌宇不喝酒,他的朋友却都是酒客。他喜欢看朋友们喝酒,听人家讲酒话。他的很多词赋楹联都是借着朋友们的酒气出来的。他的诗词文赋楹联集,取名《醉晚晴》,我想,其中的“醉”字,肯定有黄叶先生的贡献。

说话间,我瞄了一眼手机,十一点半了。他看到我要走的样子,就说,你走,还得上班哩。我赶忙说,我已经退休了。他说,真快。我们约着回湘西,再到里耶老家住一段时间。他说,要等他胃口好了,把身体养壮点再回去。我们便此告辞。

凌宇先生,一生从教,当过文学院院长。大小室所主任若干。各类评委。几届全国人大代表,省人大常委。但他至今仍稳稳地站在现当代文学的学术前沿上。前两年,他把新出的一套四本《凌宇文集》签给我,淡绿色的书皮。这和我手头上刚拿到的,酒红色书皮的《醉晚晴》,形成对照。一个安定,一个热烈。这正是凌宇先生。

2024年7月6日

责编:李孟河

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号