湖南日报·新湖南客户端 2022-12-15 16:25:00

芦荡人家

今年是我学习摄影十周年,我常常自问,摄影于我是什么?

十年观看,十年磨砺,十年坚守,我渐有所悟:

摄影于我

是观察世界的视角

是品读人生的媒介

是感悟人性的修行

是释放激情的瞬间

是记录时代的担当

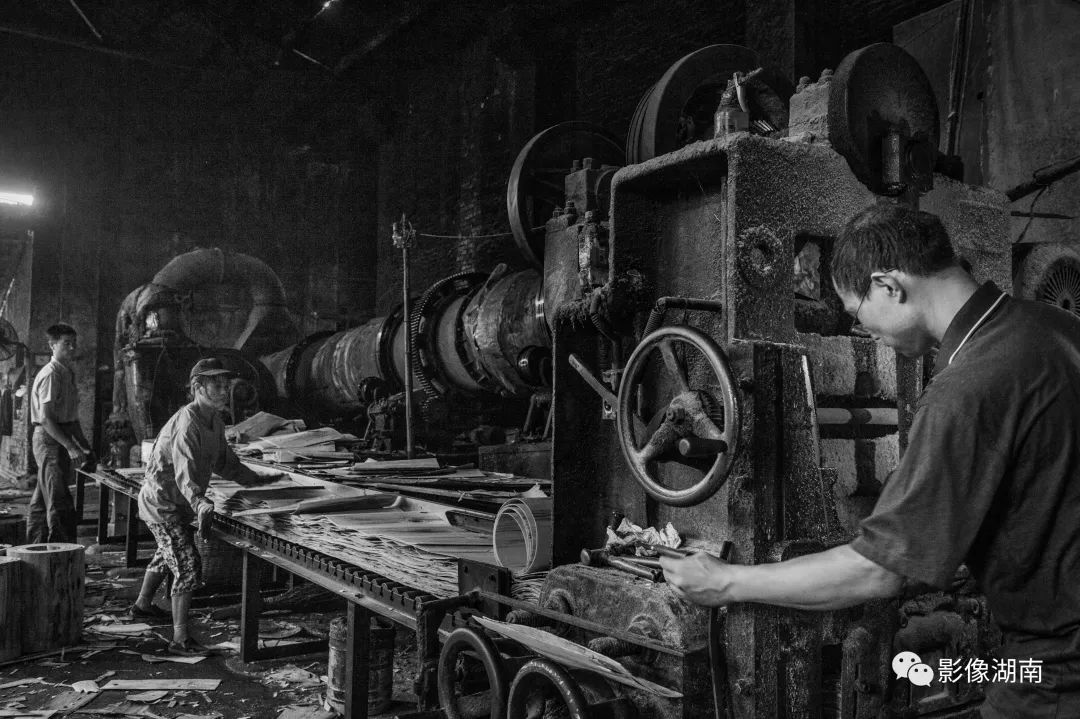

淘汰落后产能

用影像展现普通劳动者

2012年7月,我正式踏上了摄影创作之旅。没有游离于花前月下的朝朝暮暮,而是驻足在纪实摄影、民俗摄影的深耕之中。因为我喜爱,更因为影像里有我跨过的江湖走过的路、看过的电影读过的书、听过的音乐爱过的人……

我知道,纪实摄影的核心不是“影像”,而是“人性”。活生生的、浸透着喜怒哀乐与酸甜苦辣的“人”,永远是拍摄的主体。如何在镜头里表达“人”就是拍出“有灵魂”的好作品之关键。我曾在特困国有企业当过厂长,也曾专司国有企业破产重组三年,深知底层工人的艰辛与不易。我认为只有把视觉语言回归到普通劳动者身上,影像里才会有“诚意的尊重、真实的记录、情感的流淌”。

《灰窑里的人生》是我坚持拍摄了近10年的题材,记得当时初学摄影缺乏经验,即使戴了口罩,但石灰厂二氧化硫浓度过高,很快我便感到头晕和胸闷。加上环保和现场条件的限制,企业老板和工人也不愿接受拍摄,只好无功而返。后来我意识到,要想拍好这个题材,必须先融入劳动者群体。于是,我便从一开始的“全副武装”变为不戴口罩、带着情感深度地拍。我常给工人们送去碳酸饮料,听他们家长里短,看他们嬉笑逗乐,有时还会组织影友帮扶有困难的工人。春夏秋冬,四季更替,我坚持用镜头真诚地陪伴和记录工人们的喜怒哀乐,电脑里留下了30多次下矿井、爬灰场、蹲窑洞的真实影像。

中国水泥记忆

灰窑里的人生

转场路上

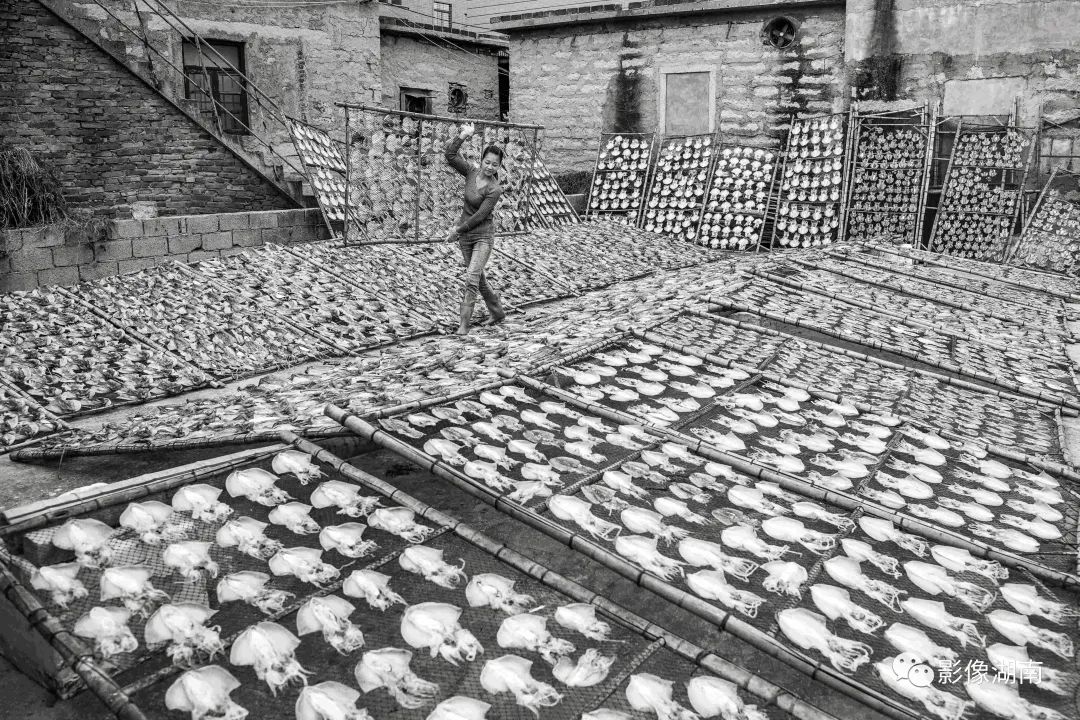

用影像留住传统手工艺

纪实摄影是以记录社会现实为主要诉求的摄影方式,是思想上的震撼力、视觉上的冲击力与艺术上的感染力的“三合一”。我遵循“绝对的真实性、细节的丰富性、动人的艺术性”这个基本原则,用摄影“手艺”去留住传统手艺。

一次朋友小聚,偶然听说了常德还有一家火柴厂。我在长期拍摄“即将消失的传统手工艺”专题,自然不会错过这个线索。于是我找到了这家还保留传统工艺的火柴厂,并用4年时间拍摄了充满怀旧意味的影像《最后的火柴人》。这组作品采用具有年代感的影调,记录了传统火柴生产的过程、火柴厂工人的工作现状,贯穿其中的,是我对使用火柴的那个年代的种种不舍,是为了追忆那儿时的情感,是为了这个即将消失的老手艺留下些许念想。

“从前的日色很慢,车、马、邮差都慢……”木心温柔浪漫的诗意和不紧不慢的节奏总让人回味。现实中的我们,却总是步履匆匆,那个什么都慢的年代,以及那个慢年代所具有的简朴、真挚、从容、优雅却离我们越来越远了。新的一切也正在不可抗拒地来临,迫使我们接受。让这样一组影像在你、我、他的心中激起追忆和惋惜的不舍、惶惑和无奈的碰撞,具有无比复杂的况味,振动并共鸣人们的心灵。

法国摄影家罗兰·巴特在《明室》一书中告诉我们,好作品有两点:一是“意趣”,二是“刺点”。意趣是一种教养,就是在图片里读出作者你自己。“刺点”就是在图片的场景里有一根根箭射中你,使读者感觉被“刺”痛。摄影最重要的功能依然是“关注人类”,关注中抓住共鸣的“感人”脉络,让自已与读者一起在劳动者的汗臭味和呼吸中,唤起岁月记忆里身临其境和睹物思人的影像回放,感受时代变迁中兴奋失落和爱恨交织的情感起伏;关注中把控独特的“动人”故事,让自已始终处于品尝摄影的无尽乐趣与魅力的兴奋之中,使图片凸现劳动者有酸甜苦辣的味道,有荡气回肠的灵魂。

最后的火柴人

尘封的铸锅记忆

千年龙窑

徽墨秘籍

晒宣纸燎草

酿酒·老手艺

铀矿里的全家福

用影像聚焦时代记忆

传统的地域文化、民间轶事为我们留下了拍不完的题材,要想作品拍摄的细节更丰富,就先将自己融入拍摄题材中去,与主体人物交朋友。10年来,我的摄影创作从未离开过本地域、老行业,坚持用自己独特的影像语言去记录、挖掘、创新、传承,使自己的作品有情、有义、有胸怀,有血、有肉、有灵魂,进而诠释自我的担当和襟怀。

《淘汰落后产能》是我最早拍摄的一组纪实摄影作品。面对时下资源紧缺、生态环境破坏严重的现状,淘汰粗放落后的生产方式势在必行。于是,我将镜头聚焦到了产业升级过程中的“阵痛”上。其实,这一拍摄过程让我在情感上陷入了两难:一方面,淘汰落后生产工艺,强制关闭粘土砖瓦窑,是时代发展的必然,也是我们工作的职责所赋。另一方面,窑厂关闭后,在厂里摸爬滚打多年甚至几十年的工人们,能否重新找到让他们养家糊口的营生?然而,历史是发展的,淘汰落后产业是不可避免的。作为摄影人的我只能用发展的眼光去客观记录,并在摄影的语境中坚守艺术准则。为了捕捉这个弥足珍贵的瞬间,我在寒风刺骨的山丘上足足蹲守5个多小时,终于,木桩烧尽,“轰隆”一声巨响,烟囱倒在了漫天的灰烬当中。尽管因为安全因素,拍摄角度并不理想,拍摄效果并非完美,但其场景真实、生动,个中滋味让人感叹。

大国重器“沅安号”盾构机

侗家香糯扁米制作

琼库什台牧羊

苗家女

土楼人家

非遗传承

东山岛鱼女

码头直播

高铁建设者

每一个时代都有一个独属于这个时代的特性记忆,逝去了,就再也回不来了。废弃的工厂、关停的煤矿、轰塌的烟囱、古老的作坊……这些曾经标志性的“引擎”承载着一座城市的记忆, 一个时代的符号,一种情感的寄托。在这个人人都是“摄影家”的手机时代,在这个一图胜千言的读图时代,摄影唯有真实、客观、理性的观察才能使得今天的记录,成为昨天的回味、明天的观看。

无论历史如何变迁,我都始终坚持既执著于快门按下时的庄严和神圣,更钟情于影像表达时的激情和特质,将自已真诚的性格、人生的积淀,逐一渗透到影像之中。

作者简介

▼

▼

陈正军

中国摄影家协会会员

国际摄影家联盟会员

中国民俗摄影家协会博学会士

在职研究生、高级经济师

(一审:伍霞 二审:王立三 三审:刘建光)

责编:伍霞

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号