大众卫生报·公众号 2025-11-01 12:08:31

你是不是也有过这种困惑:周末特意补觉,结果起来还是头昏脑胀,比上班还累?或者一整天没做啥事,到晚上反而觉得身心俱疲,连说话都没力气?

其实,这不是你“没歇够”,而是不小心踩进了“假休息”的坑!真正的休息不是“熬时间”,而是给身心精准“充电”。今天就帮你拆解误区、找对方法,让每一次放松都不白费~

先避开!

3种“假休息”是越休越累的元凶

误区1:睡得越久,休息越好

“到了周末终于能补觉了,先睡上12小时再说!”这是很多人的想法。专家的建议是:不要。有研究证实,任何明显偏离正常睡眠模式的行为,都会扰乱身体节律,增加白天的疲劳感。

另外,对于那些醒着的时候不会休息的人来说,即使睡觉也不能让他们休息。大脑持续处于压力状态,压力荷尔蒙皮质醇同样可能在睡眠中释放。最好的解决办法,是找出适合自己的睡眠时间,然后坚持下去,即使在周末、假期和节假日。

此外,每个年龄段都有适合自己的睡眠时间。总体来说,睡眠时间会随年龄的增长而递减。

●学龄期:9—10个小时。

●20—30岁年轻人:7—9个小时。

●30—50岁成年人:7—8个小时。

●60岁及以上:随着身体出现衰老现象,睡眠质量会下降,出现反复觉醒、早醒等一系列表现。

误区2:啥都不干,就是休息

很多人“啥都不干”的时候,总会下意识看看电视、刷刷手机。研究表明,盲目地看电视、浏览互联网或社交媒体等精神上的投入和刺激,实际上会感觉更累。

此时,大脑不仅要处理你接收到的所有信息,还在准备、鼓励你进行社交活动。因此,很多人觉得“一天啥都没干”,反而越来越累。

误区3:休息只能做特定的事

一项关于休息的调查表明,女性更多选择阅读作为放松方式,男性则更多选择听音乐。

运动对一部分人来说是休息的对立面,但对另一部分人来说就是休息。研究表明,盲目地听从其他人的休息安排,实际上可能会让我们感到更累、更有压力。

找对路!

7种休息类型,总有一款适合你

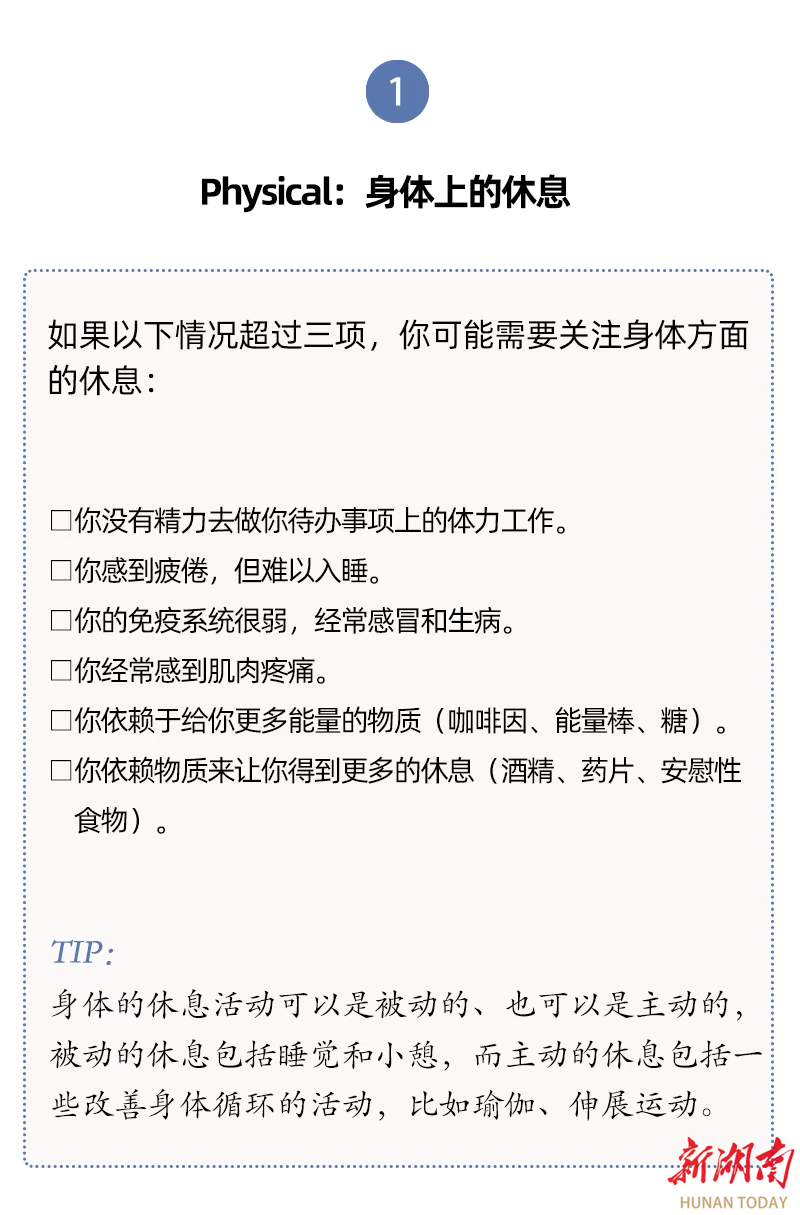

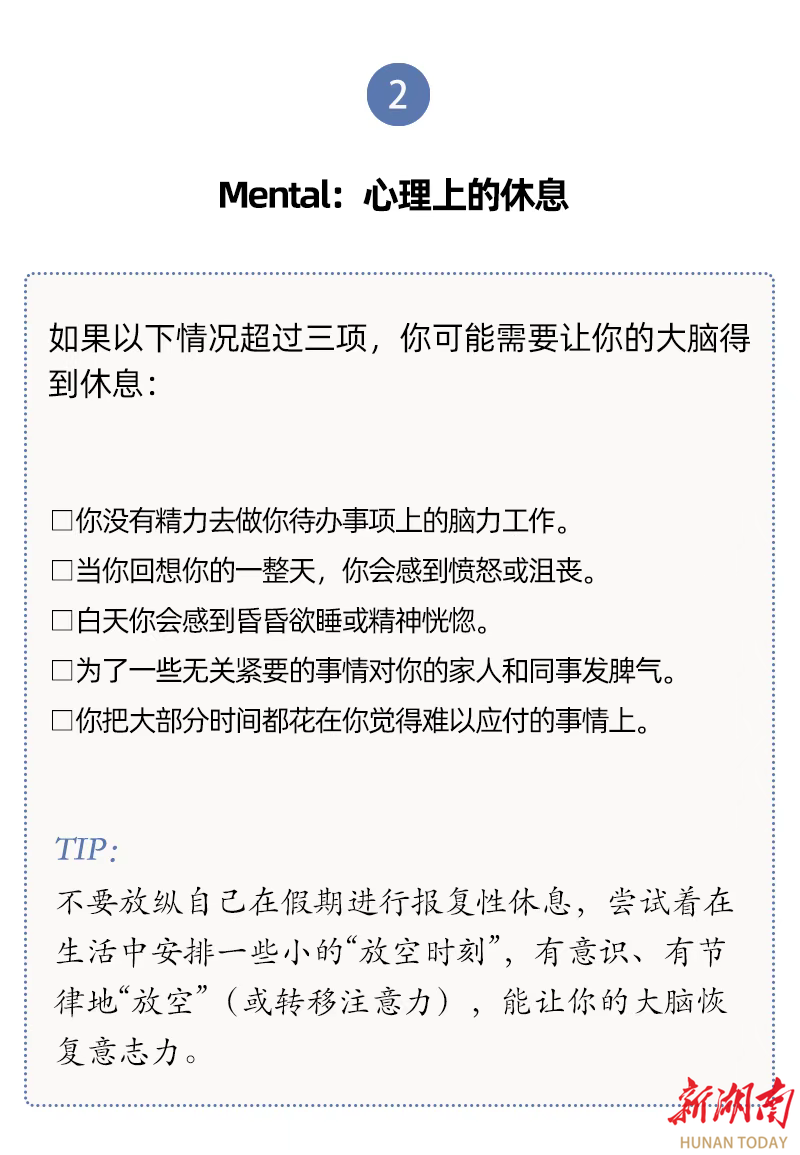

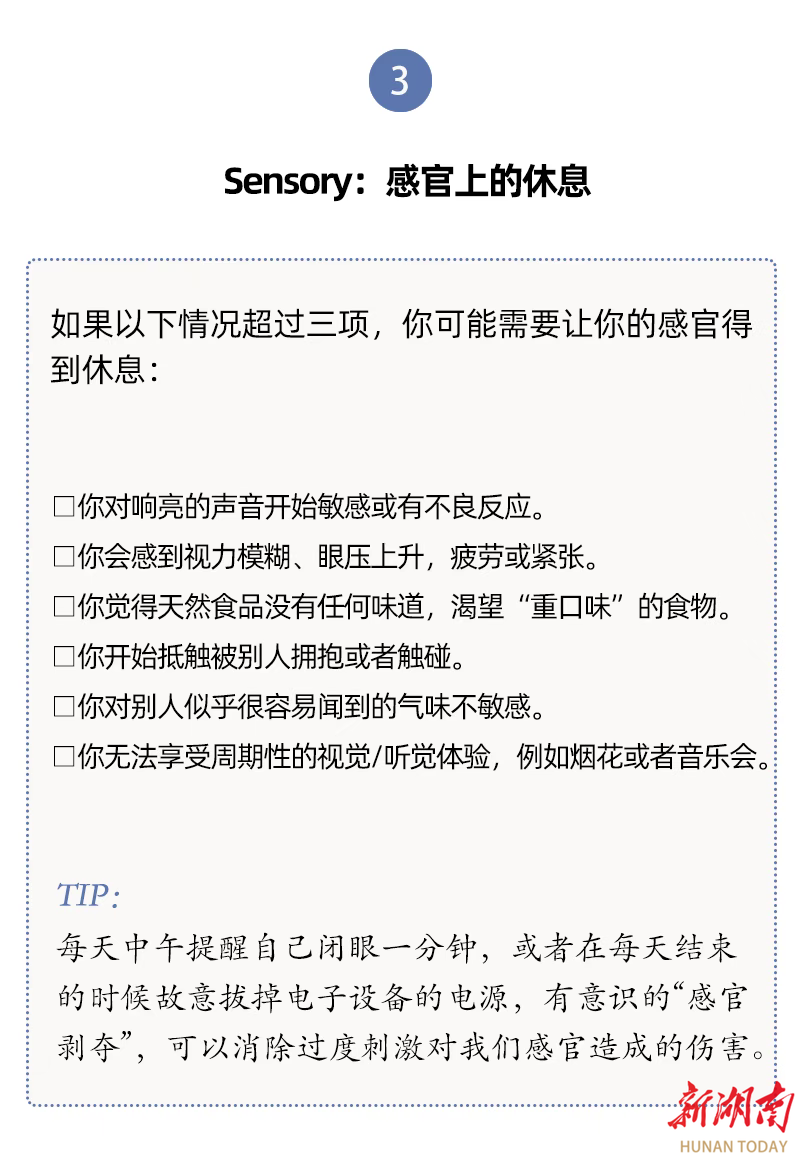

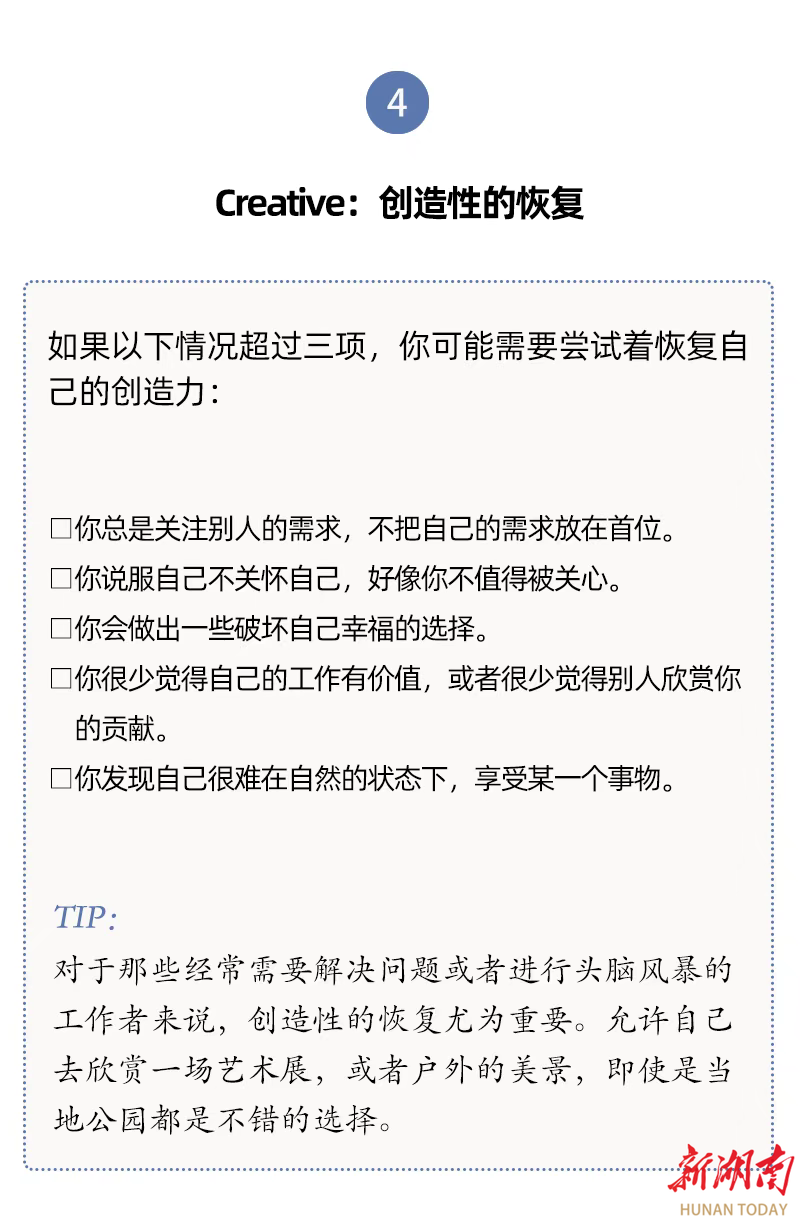

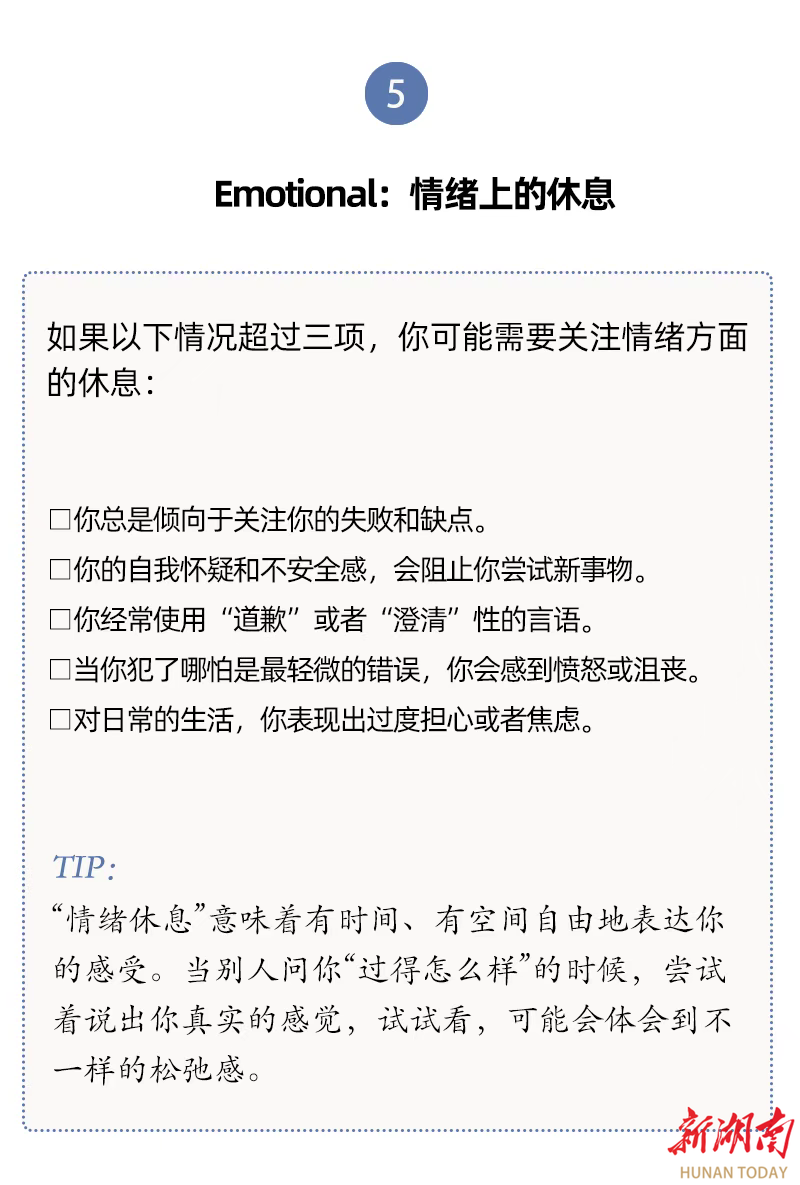

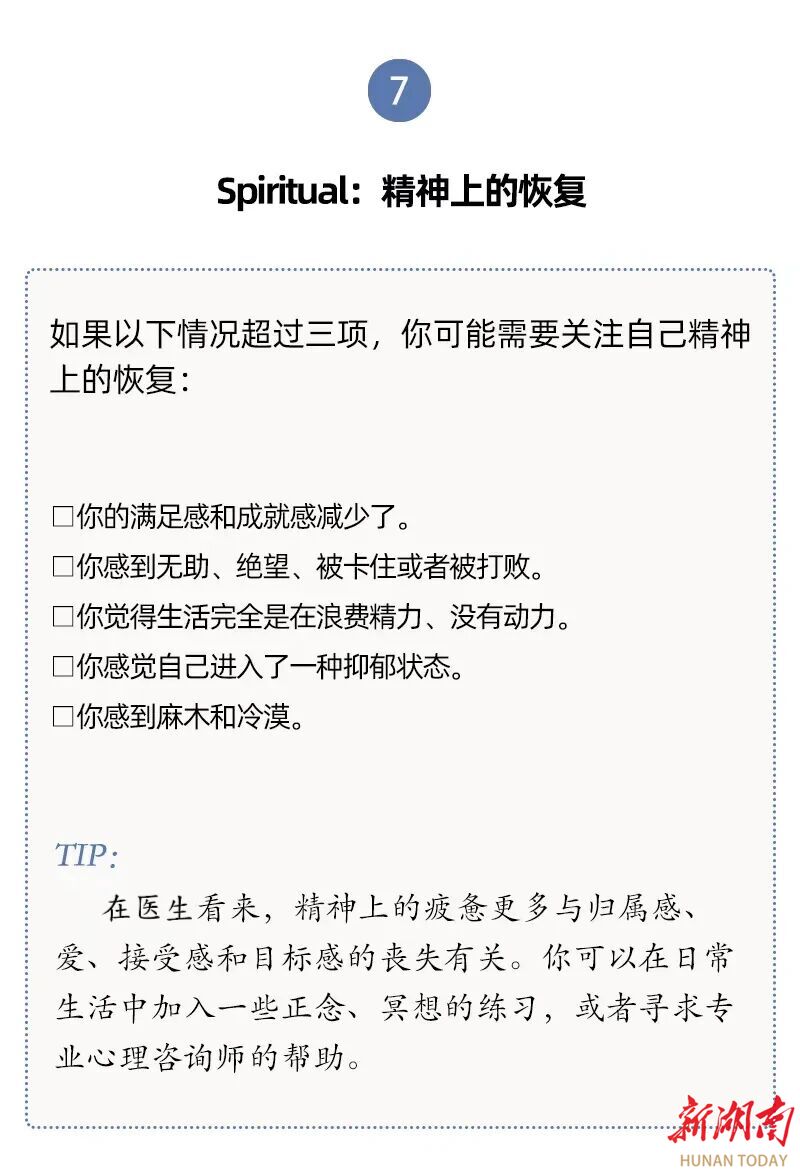

有内科医生根据研究和临床经验,总结出7种类型的休息方式,帮助我们确定最需要哪一种。快来自测一下。

人们对于休息有不同层面的需要,休息与每一天的生活息息相关。单靠某一个具体的假期、某一种具体的活动(社交或者睡觉),并不能让我们恢复到完全休息好了的状态。

记牢!

高质量休息的3个“黄金要素”

想让休息“不白休”,不用搞复杂流程,抓住这3点就够了:

1.不用“硬扛意志力”

真正的放松是“自然松弛”,比如你想听歌,就随性听几首;想散步,就慢慢走,不用逼自己“必须听够 30 分钟”“必须走 5 公里”。有研究发现,越刻意“努力休息”(比如强迫自己冥想),反而会让身心更紧张,效果适得其反。

2.不打乱“睡眠节律”

很多人觉得“睡前刷剧、喝杯酒是放松”,但其实这会毁了你的睡眠:刷剧时屏幕光会影响褪黑素分泌(帮你入睡的激素),喝酒会让睡眠变浅、容易醒。不管选哪种休息方式,都要守住平时的睡觉时间,别让“放松”变成熬夜的借口。

3.学会“关注自己”

真正的休息,能够帮助你从受外部刺激影响转向调整自己的身体、思想和感受。当你选择了适合自己的休息方式,集中注意力,就会和自己联系起来,回到当下。

来源:综合科普中国、CCTV《生活圈》、央视新闻客户端

责编:王思贤

一审:王思贤

二审:陈艳阳

三审:田雄狮

来源:大众卫生报·公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号