湖南日报 2025-10-31 10:42:32

文|朱政东

橘子洲大桥,是长沙第一座跨江大桥,亦是目前全国规模最大、保存最完好的双曲拱桥。它不仅是连接湘江两岸的交通枢纽,更承载着一代长沙人的集体记忆与湖湘精神的厚重底色。

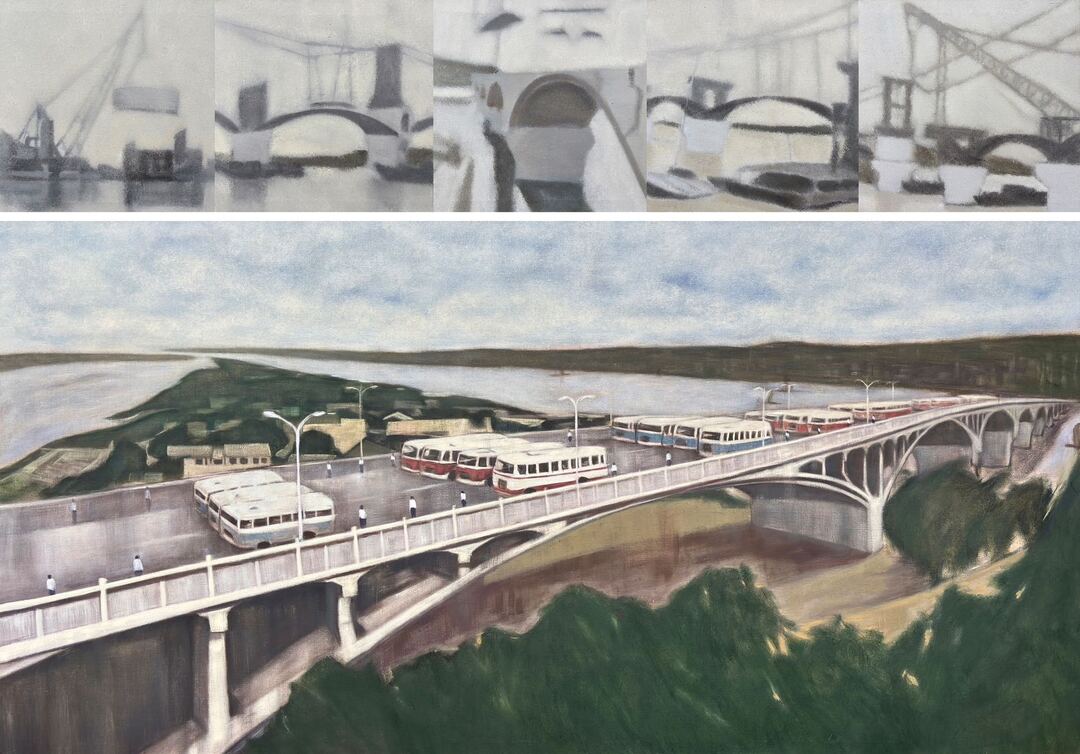

在没有这座桥的年代,长沙人过河只能依靠摆渡与轮渡。遇上刮风下雨,渡船在江里颠簸摇晃,多少急事都被这一江春水拦在两岸。直到1971年,“长沙要建跨江大桥”的消息传开,满城人瞬间动了起来。工人、学生、教师、街坊邻居、男女老少,人人怀着一腔热血,每天往江边的工地赶。整整一年,80万人次参与义务劳动,用双手与汗水筑起了这座“长沙第一桥”。1972年10月1日,承载着长沙人几代期盼的湘江大桥正式通车,长沙放假4天,东南西北各区的市民都安排一天来大桥参观。我创作油画组画《忆长沙-橘子洲大桥通车》,便是想循着这份滚烫的记忆,把当年的热血与感动,重新铺展在世人眼前。

接到长沙市文艺创作扶持项目通知时,我最先思考的,是如何让历史“活”起来。为了找到答案,我一头扎进博物馆与图书馆的档案堆里,在泛黄的老报纸、模糊的黑白照片中打捞细节。同时,我还收集了网上公开的文献图片资料,逐一整合梳理。我一次次往返橘子洲大桥两岸,站在当年施工的位置眺望,沿着桥面一步步丈量,触摸桥身的砖石纹路,聆听江风吹过桥洞的声音。沉浸式感受后,围绕“还原历史场景”展开构思,画出了一系列草图。

起初构思时,我总在琢磨:如何既保留橘子洲的场景,又突出河东、河西的纵深感?从河对岸看桥,终究只能见一面风景。直到一张老照片撞进视野,在橘子洲上往河东方向眺望,湘江像一条绸带铺展,两岸楼宇与江面船只相映,既气势磅礴又满是生活气息。我顺着这个视角,结合其他老照片的细节,终于确定了构图核心。

构图确定后,便是色彩与光影的打磨。我既想客观真实地呈现大桥通车场景,又想留存那个时代的历史感。为此,我选择用透明颜料一遍遍地在画布上罩染,让画面色彩既有沉稳的历史厚重感,又带着建设工业时代的鲜明印记。我特意强化黑白灰的构成关系,突出大桥的主体地位,让通车场景的虚实层次更分明。画布上,大桥的光影化作不同的点线面几何形状,远近物体的大小差异勾勒出空间的虚实变化,像裹着一层怀旧滤镜。橘子洲的前后景与两岸边界线相互呼应,桥上的小人物站在两侧,身姿挺拔,即便只是小小的身影,也透着通车仪式的庄严。为了让“时代符号”更有感染力,我特意放大了画面里的老式公共汽车,方方正正的轮廓,是上世纪70年代长沙街头的标志性元素,就是想让观众一眼就被拉回那个年代。

我始终觉得,这幅画不该只“记录通车”,更该“讲述精神”,于是特意设计了组画的呼应关系。主画聚焦通车的热闹场景,副画展现建设时的艰辛历程,两幅画用相似色调呼应,像是在时间长河里定格了两个关键瞬间,形成跨越时空的对话。

进入创作后期,最大的挑战是如何平衡纪实与艺术。一方面,用扎实史料保证历史真实,小到工人的衣着、汽车的样式,都不敢随意改动;另一方面,用意象化的色彩、戏剧性的构图增添艺术感染力,比如用暖色调包裹整个画面,让历史场景多些温度,实现历史真实与艺术想象的平衡。我还试着融合西方油画写实传统与中国艺术写意精神,用写实手法还原建桥场景的细节,用写意笔触勾勒湘江的波光、橘子洲的绿意,让画面既有西方绘画的张力,又有东方审美的韵味。

回望《忆长沙-橘子洲大桥通车》组画的创作历程,从最初的史料搜集到最终画布上的定格,每一步都是与长沙城市记忆、湖湘精神的深度对话。对我而言,这幅组画不只是一次主题创作,更是一场与历史的对话,一次对湖湘精神的致敬。我庆幸自己能用画笔,把这段往事呈现于当下人眼前。

(本栏目由湖南省文艺评论家协会协办)

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:刘涛

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号