张颐佳 杨元崇 李璇 湖南日报 2025-10-30 07:35:35

始于战国,历秦汉晋隋唐宋六朝,见证中华民族多元一体,被誉为“开启湘西古文明的金钥匙”——

保靖“四方城”:文明在此繁荣一千七百余年

四方城遗址鸟瞰图 通讯员 摄

四方城遗址鸟瞰图 通讯员 摄

湖南日报全媒体记者 张颐佳 杨元崇 李璇

国家文物局最新公告显示,湘西土家族苗族自治州保靖县四方城遗址成功列入国家考古遗址公园立项名单。这座隐藏于武陵山脉腹地、始建于战国时期的古城遗址,经考古专家证实连续性达1700余年,跨越六个朝代,成为武陵山区现存最完整的古代城市标本。

四方城遗址考古发掘清理现场 保靖彭健彬 提供

四方城遗址考古发掘清理现场 保靖彭健彬 提供

漫步遗址现场,战国的青铜剑依旧寒光凛冽,巴式青铜器上的虎纹清晰可辨;秦代的“迁陵丞印”封泥朱砂尚存,琉璃蜻蜓眼无声诉说着古代南方丝绸之路的繁华。考古专家龙京沙告诉记者:“目前已出土4000余件珍贵文物,每一件都是中华多元文明交融的历史见证。”

这处被誉为“开启湘西古文明的金钥匙”的遗址,不仅保存着完整的古城格局,更在7.5万平方米的范围内完整呈现了战国至唐宋时期的城市发展脉络。考古界表示:“四方城遗址的考古价值不仅在于其时间跨度,更在于它揭示了中央政权对西南边疆的治理智慧,是研究中国古代郡县制和多民族融合的珍贵样本。”

“开启湘西古文明的金钥匙”

“看,这个炭化稻壳,就是穿越千年的历史见证。”站在保靖县四方城遗址东城墙的夯土断面旁,年逾七旬的考古专家龙京沙指着土层中夹杂的炭化稻壳激动地说。

借助拐棍拨开杂草,记者在龙京沙指引下,辨出方形城郭在岁月侵蚀下清晰的轮廓——该城址坐落于酉水中游北岸的第二台地上,北依武陵山余脉,南瞰蜿蜒酉水,距现在的保靖县城仅5公里。东城墙残长320米,夯土墙巍然屹立,西城墙保留着3米高的断面,夯层中夹杂的炭化稻壳,成为断代的重要依据。

“整个城址由南北相连的台地构成,北台地东西残长490米,核心区面积达75680平方米,相当于10个标准足球场大小。”龙京沙手中的拐棍轻点着脚下长满玉米的田地,“这里曾是繁华的古城中心。”

经过数十年考古发掘,一个完整的古代城市体系逐渐清晰呈现:板瓦、筒瓦残片上清晰的绳纹与云纹组合纹样,与里耶古城出土的秦代瓦当纹样如出一辙;汉代青铜冶炼遗址的炉渣经检测含铜量不足1%,可见当时冶炼技术已相当成熟;战国粮窖中发现的粟、稻遗存,为研究湘西“稻粟混作”农业传统提供了实物证据。

四方城编号M1古墓出土器物 保靖彭健彬 提供

四方城编号M1古墓出土器物 保靖彭健彬 提供

“最令人振奋的是这把青铜剑!”龙京沙指着出土文物照片说。在遗址西侧的战国晚期土坑墓中,考古人员发现了一件刻有“巴人”字样的青铜剑,剑格处装饰的虎纹图案,与当地土家族先民喜爱的纹样高度相似。这一发现为研究湘西早期族群活动提供了关键物证。据统计,整个墓葬区面积超过200万平方米,已清理的95座古墓跨越了从战国至唐宋多个时期。

放眼周边,四方城的文明坐标更加清晰可见:东行60公里,里耶秦简中“迁陵以邮行洞庭”的简文,与四方城出土的“洞庭郡丞”陶片形成互证;西北方向的魏家寨古墓群,出土器物上楚式蟠螭纹与巴人锥状造型印证着文化交融;向南远眺世界文化遗产老司城,其城墙采用的“版筑夯土”技法,早在四方城战国地层中就已初现雏形。

“四方城就像一把开启湘西古文明的金钥匙。”湖南省文物考古研究所(研究院前身)原所长郭伟民评价道。湘西地区历来是多民族交汇之地,四方城所在的酉水流域,更是古代巴、楚、濮、越等族群迁徙融合的重要通道。秦统一六国后,在此设置迁陵县,将中原行政制度引入湘西,四方城作为县治所在,成为中原文化与本土文化交融的第一个节点,串联起武陵山区从战国到唐宋的文明脉络,也填补了湘西地区秦代行政建制研究的空白。

四方城国家考古遗址公园鸟瞰效果图 通讯员 摄

四方城国家考古遗址公园鸟瞰效果图 通讯员 摄

扑朔迷离的洞庭郡传说

在四方城遗址西南约3公里处,坐落着一个名为“洞庭村”的古老村落。当地村民世代相传着一句耐人寻味的谚语:“先有洞庭郡,后有洞庭村”。更令人称奇的是,村中一口千年古井的井壁上,刻有“洞庭”两字,至今仍清晰可见。经考古专家考证,这一石刻为汉代遗存,为探寻洞庭郡治与四方古城的历史关联提供了重要线索。

洞庭郡在哪里?郡治在什么位置?一直是争论不休、扑朔迷离的世纪难题。近日,随着四方城遗址考古工作的深入,关于“洞庭郡”治所的千年谜题再次引发学界热议。

有考古学家认为,在里耶秦简第8-1519号简上的“洞庭郡”三字,为四方城的历史身份埋下伏笔。这枚简牍记载:“迁陵以邮行洞庭”,意为迁陵县的公文通过邮驿送往洞庭郡,明确了两地的行政隶属关系。

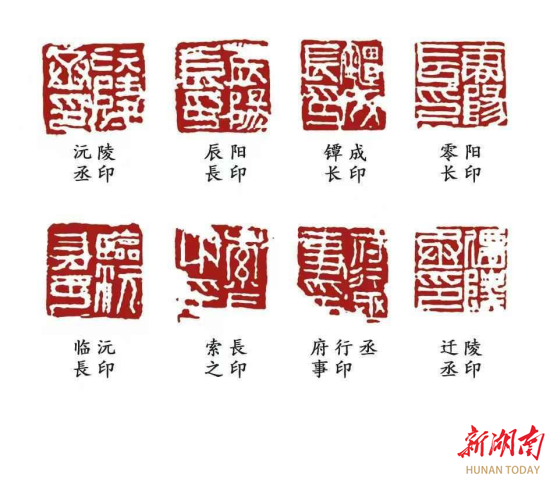

在四方城遗址出土的8枚印章中,青铜质“迁陵丞印”的方折笔画与里耶秦简的文书风格完全吻合,大小亦符合秦代“县丞印”的规格,印证此地为秦代迁陵县治所在。战国粮窖遗址发现的碳化谷物总量达300余公斤,配套的仓储设施包括通风槽、防潮层等,预估储粮五千石以上,规模远超千石以下的普通县城,符合郡级行政中心的物资储备需求。更关键的是,城址内出土的秦代陶量器刻有“洞庭郡丞”铭文残片,“洞庭郡丞”四字为笔画规整的篆书,应是郡府专用器物,成为行政隶属关系的有力物证。

四方城古汉墓出土8枚滑石制作官印 保靖彭健彬 提供

四方城古汉墓出土8枚滑石制作官印 保靖彭健彬 提供

湖南省文物考古研究院研究员张春龙认为:“现有证据可证四方城是洞庭郡核心城邑,且极有可能是郡治备选地,但‘郡治’定论尚需更多地层学突破”。考古队至今未发现郡治必备的官署建筑群基址,按照秦代制度,郡治应设有“郡守府”“郡尉府”等核心建筑,而四方城已发掘区域仅发现普通民居遗址。此外,也未出土明确标注“洞庭郡治”的铭文器物,如印章、碑刻等。

洞庭郡治有古罗城说,有临湘说,也有四方城说。尽管郡治身份尚待考证,但历史价值毋庸置疑。

龙京沙指着酉水河岸的汉代码头遗址分析,四方城能延续1700余年,缘于地理、政治、物产的多重优势。地理上看,酉水上通四川彭水,下接洞庭湖,航运自古就是“川湘咽喉”,四方城仍保留着系船柱、石阶等汉代码头遗址;政治上看,中原王朝与地方势力在此长期共治提供了稳定环境,从秦代设县,到汉代属武陵郡,再到唐代为溪州属地,四方城始终是中央政权管控湘西的重要据点;从物产上分析,湘西素有“有色金属之乡”的美誉,遗址周边丰富的铜矿资源及各种物产支撑了区域手工业持续发展。

遗憾的是,从宋代以来,随着水土流失加剧,酉水河床逐渐抬高导致船难靠岸,四方城航运功能衰退;南宋为应对边疆局势,将行政中心迁往今永顺县境内,行政中心地位的失去导致人口锐减,这座千年古城逐渐荒废,最终归寂沦为农田。

四方城出土金银器物 保靖彭健彬 提供

四方城出土金银器物 保靖彭健彬 提供

民族融合的先锋和典范

走进保靖县文物陈列室,一件编号SXC-037的青铜剑静静躺在展柜中,剑身上精美的云雷纹在灯光下熠熠生辉。“这把战国时期的‘混血’宝剑,是研究民族融合的最佳物证。”龙京沙指着一排濮式宽格短剑介绍道,“宽格是濮文化标志,而云雷纹则彰显楚文化特征。”经X射线荧光检测,青铜剑的锡含量稳定在17%-18%之间,与《考工记》“六分其金而锡居一”的记载惊人吻合,展现了战国时期湘西地区高超的冶炼水平。

距离青铜剑不远的展柜里,一枚直径2.8厘米的琉璃蜻蜓眼折射出神秘光芒。这件来自战国墓的珍宝,中心呈现深蓝色,外层环绕着白色、棕色的同心圆纹饰。“它与伊朗出土的公元前5世纪琉璃制品如出一辙。”湖南省文物考古研究院副研究员袁伟解释道,“可见当时存在一条从西亚经印度、缅甸、云南至湘西的贸易通道,将异域珍宝带入中原,同时将湘西的铜矿、朱砂输往远方。”

在文物修复室,修复师刘芹菊正专注拼对一件汉代陶罐。她指着罐肩部的铭文说:“注意这个‘市亭’戳记,与里耶秦简记载的‘市亭’管理机构完全对应,印证了秦汉时期完善的市场管理体系在此延续。”

四方城出土唐代长沙窖绿釉瓷枕 保靖彭健彬 提供

四方城出土唐代长沙窖绿釉瓷枕 保靖彭健彬 提供

“每一件文物都在诉说着文明交流的故事。”袁伟指着汉代冶炼遗址出土的炉具残件说。当地工匠创造性地将中原鼓风技术与土著火法炼铜工艺结合,研制出“双风囊鼓风炉”,使铜矿利用率提升30%,这项创新技术后来传播至贵州、四川等地,成为西南地区冶炼技术的标杆;出土的“迁陵丞印”,其方形制式符合秦代“秩千石者印为方”的规定,而鼻纽设计则适应了湘西山区官员骑马办公的需求,堪称制度与地域特色完美结合的典范。

在日常生活中,这种文化交融同样随处可见。遗址出土的“三足深腹釜”兼具楚式鬲的三足造型与濮人釜的深腹特征,完美适应多民族饮食需求;唐代墓葬中的青瓷执壶,则融合了越窑釉色与本地“西兰卡普”纹饰,展现了独特的文化创新。

“这些发现彻底改变了我们对古代湘西的认识。”龙京沙说:“贸易枢纽的地位更催生了文化包容。千年前的四方城绝非蛮荒之地,而是一个开放包容、文化多元的重要城邑。四方城出土文物异彩纷呈,生动展现了华夏文明多元一体,是古代中国国家治理和民族融合的先锋和典范。”

四方城古汉墓出土器物组合 保靖 彭健彬 提供

四方城古汉墓出土器物组合 保靖 彭健彬 提供

记者手记

中华瑰宝惠泽后人

张颐佳

从1979年被列为州级文保单位,到2025年跻身国家考古遗址公园立项名单,四十余载,保靖四方城遗址考古的每一步,都凝聚着湘西人的文化坚守。从秦简中的行政号令到宋代的市井烟火,从异域琉璃到中原印信,古城的每一块城砖,都镌刻着文明交融的密码。

湘西地区作为多民族聚居地,历来是中华文明多元一体的重要见证者,四方城的故事既有中原文明的制度规范,又有地方文化的独特魅力,在长期发展中形成了“你中有我、我中有你”的文明格局。

龙京沙老人曾从“中华第一井”中亲手掏出里耶秦简,而四方城的考古工作尚在城墙、城壕处,他相信随着考古研究的深入,四方城的未解之谜将有更动人的故事。

2024年,四方城遗址启动了数字化保护工程,通过实施三维数据存档,正在实现“线上可看线下可查”的保护模式。计划投资1.2亿元打造的“一带一轴一核心六分区”的遗址公园正在筹建。不久的将来,这座千年古城将焕发数字新生,让更多人感受到中华文明的博大精深,民族文化的璀璨光华。

责编:李孟河

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:湖南日报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号