湖南日报·新湖南客户端 2025-10-29 17:26:50

文|张立云

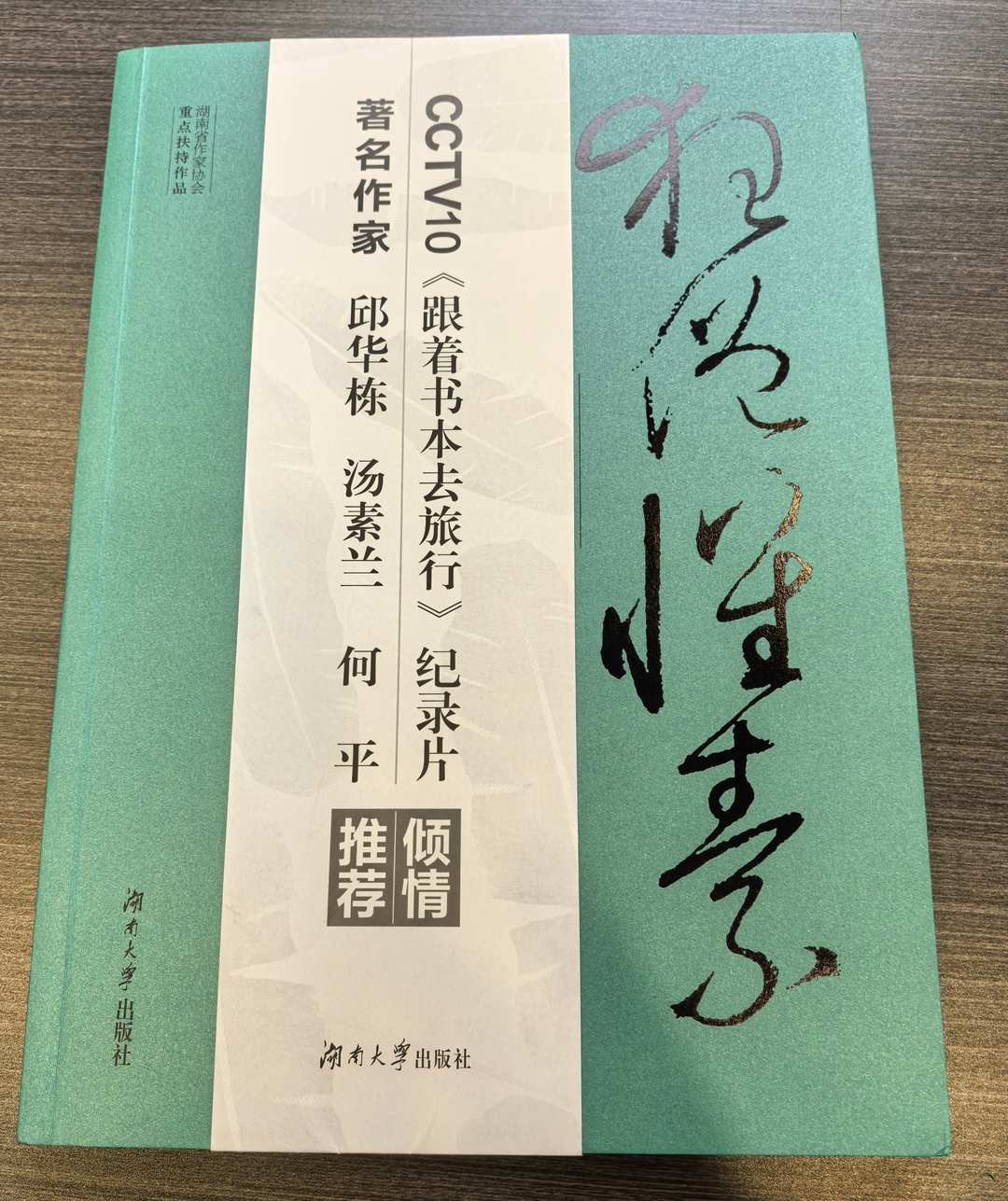

收到永州市作协主席茂哥转交的李科赠书《狂僧怀素》已逾数月,我常于案头摩挲翻阅,字句间的墨香与史韵,竟让断断续续的拜读也成了一场与盛唐的精神对话。感谢李科以笔为媒,用十年考据的耐心与文学叙事的温度,为我们勾勒出怀素“从草根到草圣”的完整人生轨迹。未读书前,因对书法史认知浅薄,怀素于我不过是“笔冢墨池”的符号化传说;读完这部评传,那个在芭蕉叶上挥毫、在长安街头求索的僧人,终以鲜活立体的模样,跃然纸上、住进心里。

走进怀素的艺术世界,宛如品饮一坛窖藏千年的盛唐佳酿:初尝是笔墨的酣畅,再品是人生的坚韧,细酌则是精神的回甘,愈品愈觉醇厚悠长。

《狂僧怀素》的文本价值

李科这部二十余万字的评传,以“四章二十三节”的宏大架构,打破了传统人物传记“神化先贤”的叙事惯性——它没有将怀素供奉在“草圣”的神坛上,而是循着史料的蛛丝马迹,将其还原为有困顿、有求索、有坚守的修行者形象。书中对怀素三次“西游上国”的考据尤为精密:从永州到衡州的徒步路线考证,到长安社交圈的文献梳理,再到与颜真卿、邬彤等名家交往的书信佐证,不仅填补了怀素生平研究中“中年艺术转型期”的空白,更通过五十余幅插图与年谱的互文对照,让盛唐的文化生态变得可感可知。

这种考古学式的写作方法,让“笔冢墨池”的传说褪去了虚构成分:当作者考证出怀素所用竹笔的碳化痕迹,并结合唐代竹器制作工艺分析其笔锋硬度时,我们看到的不仅是一件书法工具,更是他“以硬笔破软纸”、突破当时草书笔法局限的物质根基;当书中对比《自叙帖》不同摹本的笔触差异,并关联怀素晚年风湿病痛的史料时,那些跌宕的线条便有了生命的温度——原来艺术的突破,从不是凭空而来的“天才灵感”,而是与命运博弈的必然结果。

在叙事策略上,作品更突破了传统评传的线性时间框架,将安史之乱后的文化重构与怀素书法风格的演变编织成双重线索。这种“大历史观”的观察维度,让怀素从永州的地方文化符号,升华为具有普世价值的艺术精神象征。正如著名作家邱华栋所言:“《狂僧怀素》抓住怀素‘狂而进取’这一特质,表达了作者独特的观点,这是怀素本身的魅力所在,也是本书的创造性价值。”

从“草根”到“草圣”

怀素的人生轨迹,从来不是“逆袭神话”的爽文脚本,而是一部在匮乏中创造条件、在质疑中坚守方向、在病痛中咬牙前行的励志史诗。从“草根”到“草圣”,每一步都浸透着汗水与执着,每一次突破都带着对抗命运的倔强。

怀素出身永州零陵的寒门,幼年因家贫剃度为僧,寄身于城郊的绿天庵。对彼时的他而言,练字最大的困境不是技法的生疏,而是基本材料的匮乏——唐代的麻纸价高,他连最粗糙的练习用纸都买不起。为了练字,他在庵前的空地上种下万株芭蕉:春末夏初,芭蕉叶长成便摘下来铺在案上,以蕉叶的光滑面练楷书、粗糙面练草书;秋冬时节芭蕉叶凋零,他便在院子的墙壁上、柱子上写,写完后用清水洗去,待墙面晾干后再写,日复一日,竟让庵内的墙壁、柱子都染上了层层墨色,连雨水冲刷时都带着淡淡的墨香。更令人动容的是笔墨的筹措:他四处搜集废弃的麻布,用大锅煮烂后捣成纸浆,自制粗糙的“麻纸”;没有墨,便将松针、稻草燃烧后的草木灰与水调和,权当“墨汁”——这种“灰墨”写出的字迹颜色浅淡,且易晕染,他便特意加粗笔触、强化转折,久而久之,反而形成了“力透纸背、刚劲洒脱”的独特风格。

少年时期的怀素,因书法风格过于“狂放”,常被周遭的僧人质疑“不合古法”。有长老劝他:“楷书是书法的根基,你这般‘野路子’,终究成不了气候。”他却立下誓言:“书法当随心意,若只守成规,何谈突破?佛陀悟道尚需破执,何况笔墨?”为了寻求书法的真谛,他在二十岁那年毅然辞别绿天庵,开启第一次“西游”。从永州到衡州,再到潭州,全程徒步近千里,途中餐风宿露,有时甚至要靠乞讨充饥,却始终背着装满手稿的行囊——每到一处,便主动登门拜访当地的书法名家,即便遭到冷遇也不气馁。在潭州拜访书法家邬彤时,他曾连续七日守在邬府门前:第一日被管家拒之门外,第二日隔着门缝递上手稿,第三日在雨中站立半日……直到第七日,邬彤见他手稿上“笔笔有筋骨,字字藏倔强”,才开门见客,将“张旭笔法”的精髓倾囊相授。这次拜师,让怀素的草书摆脱了“野狂”的局限,有了章法支撑——原来“突破”从不是否定传统,而是在继承中找到自己的道路。

而立之年的怀素,为了突破艺术瓶颈,开启了第二次“西游上国”,目的地是盛唐的文化中心长安。彼时的长安,书法名家云集,颜真卿、徐浩等大家垄断着主流审美,一个来自南方的僧人书法家,想要立足谈何容易?初到长安时,他带着自己的作品拜访唐代著名书法品评家、吏部侍郎韦陟,却被泼了冷水:“狂草虽有气势,却少了禅意的沉静,如野马无缰,终难成大器。”怀素没有辩解,而是回到租住的破庙里,潜心钻研禅理与书法的融合:每日清晨,他在庵堂打坐参禅,从“万物皆空”的禅理中领悟“留白”的意境;午后挥毫练字时,便将禅意中的“空灵”“洒脱”融入笔端——提笔时如“云在青天水在瓶”般从容,运笔时如“水流任急境常静”般沉稳,收笔时如“月到中秋分外明”般利落。一年后,他再次带着作品拜见韦陟,韦陟展开卷轴,只见笔墨间“狂而不躁、放而不野”,字里行间透着禅者的通透,不禁惊叹:“此乃‘禅草’也!非心有定境者不能为!”随后,韦陟为他引荐了颜真卿、徐浩等名家,怀素的名字才渐渐在长安的文化圈传开,甚至得到了唐玄宗的赏识。

最令人泪目的是他第三次“西游”——年近四十的怀素,因长期过度用腕,手指患上了严重的风湿,每逢阴雨天便疼痛难忍,连握笔都要靠左手辅助。有人劝他:“你已名满天下,何必再受这份苦?”他却笑着说:“我的手可以痛,但心不能停——笔墨是我的禅修,若停了笔,便是破了修行。”为了继续练字,他特意请竹匠制作了一支稍重的竹笔,用手腕的力量代偿手指的不便;每天坚持练字四个时辰,即便汗水浸湿了衣衫,手指因疼痛颤抖,写出的线条却愈发苍劲——那些带着颤笔的笔画,不是技艺的瑕疵,而是与命运对抗的勋章。正是这份执着,让他在晚年写出了《自叙帖》《苦笋帖》等传世佳作,将狂草艺术推向了“重意轻形、以神驭笔”的巅峰,最终从一个出身寒门的“草根僧人”,成为被后世敬仰的“草圣”。

怀素的励志,从不是“一夜成名”的童话。他用一生证明:所谓“传奇”,不过是把别人放弃的事,坚持做了一辈子;所谓“突破”,不过是在困境中,多走了一步、多试了一次、多扛了一阵。

怀素精神的当代启示

在AI生成艺术泛滥、快餐式创作盛行的当下,怀素的精神恰似一束穿越千年的火光,为我们照亮了艺术与人生的方向。

这份启示,首先在于“狂而进取”的突破意识。如今,不少艺术家依赖AI生成素材,将技术当作“捷径”,却渐渐失去了独立创作的能力——这恰与怀素“以蕉叶为纸、以灰为墨”的困境形成鲜明对比:怀素面对的是物质的匮乏,当代人面对的是精神的懒惰;怀素在匮乏中创造条件,当代人却在便利中放弃思考。书中对“笔冢”堆积物的考古式还原,更给我们深刻警示:真正的艺术突破,从来不是技术的堆砌,而是在限制中寻找可能——就像怀素用硬竹笔突破软笔的局限,用灰墨探索浓淡的层次,当代艺术家更应在技术垄断中,守住“以心驭技”的初心,让艺术回归情感与思考的本质。这种将困境转化为动力的智慧,对身处内卷时代的年轻人而言,更具现实意义:面对工作中的瓶颈、生活中的难题,与其抱怨“条件不够”,不如学怀素“种芭蕉为纸”,在限制中开出属于自己的花。

其次,怀素“西游上国”的求索精神,为当代文化传承提供了可借鉴的范式。三次远游,对怀素而言不仅是地理空间的位移,更是文化视野的拓展:在衡州,他学习南派书法的灵动;在潭州,他吸收北派书法的刚劲;在长安,他融合禅理与笔墨——这种“不囿于一地、不执于一派”的开放姿态,恰是当代文化传承最需要的品质。如今,我们谈传统文化创新,常陷入“固守传统不敢变”或“脱离传统乱变”的误区,而怀素的实践告诉我们:传承不是复制过去,而是像他“融合南北笔法”那样,在吸收中创新、在交流中发展。就像李科在书中所说:“怀素的草书,不是唐代书法的‘复刻品’,而是站在前辈肩膀上,对时代精神的表达——这才是文化传承的真谛。”

最后,怀素将禅意注入书法的实践,更为当代艺术创作提供了方法论指引。他提出的“狂草即禅修”理念,核心是“心与笔的合一”:打坐参禅时的“专注”,转化为挥毫时的“沉浸”;禅理中的“空灵”,转化为笔墨间的“留白”;修行中的“坚韧”,转化为线条里的“力度”。这种“精神与技艺共生”的创作观,对当下追求“短平快”的创作生态,无疑是一剂清醒剂。当我们在短视频平台刷着“一分钟学会画国画”“三步骤写好草书”的教程时,不妨想想怀素:他在绿天庵种了十年芭蕉,练了三十年字,才换来“草圣”的称号;他为了求师,在邬彤府前守了七日,才得到笔法的真传——真正的艺术,从来都需要“忽然绝叫三五声”的沉浸式投入,需要“十年磨一剑”的耐心与坚守。就像怀素用一生证明的那样:艺术的高度,永远与精神的深度成正比。

李科以十年心血完成的《狂僧怀素》,不是一部简单的人物传记。它像一把钥匙,让我们打开了理解盛唐艺术的大门;更像一面镜子,让我们照见自己在时代中的位置。这部作品的价值,正在于它让我们读懂:真正的艺术突破,永远诞生于对困境的超越之中;而怀素的精神,正是那束穿越千年时空、永不熄灭的艺术心火——它照亮过盛唐的朱雀大街,也将照亮我们前行的路。

责编:刘涛

一审:刘涛

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号