湖南日报·新湖南客户端 2025-10-28 21:07:41

文|武吉海

2008年3月,韩少功回母校湖南师范大学植树。

2008年3月,韩少功回母校湖南师范大学植树。

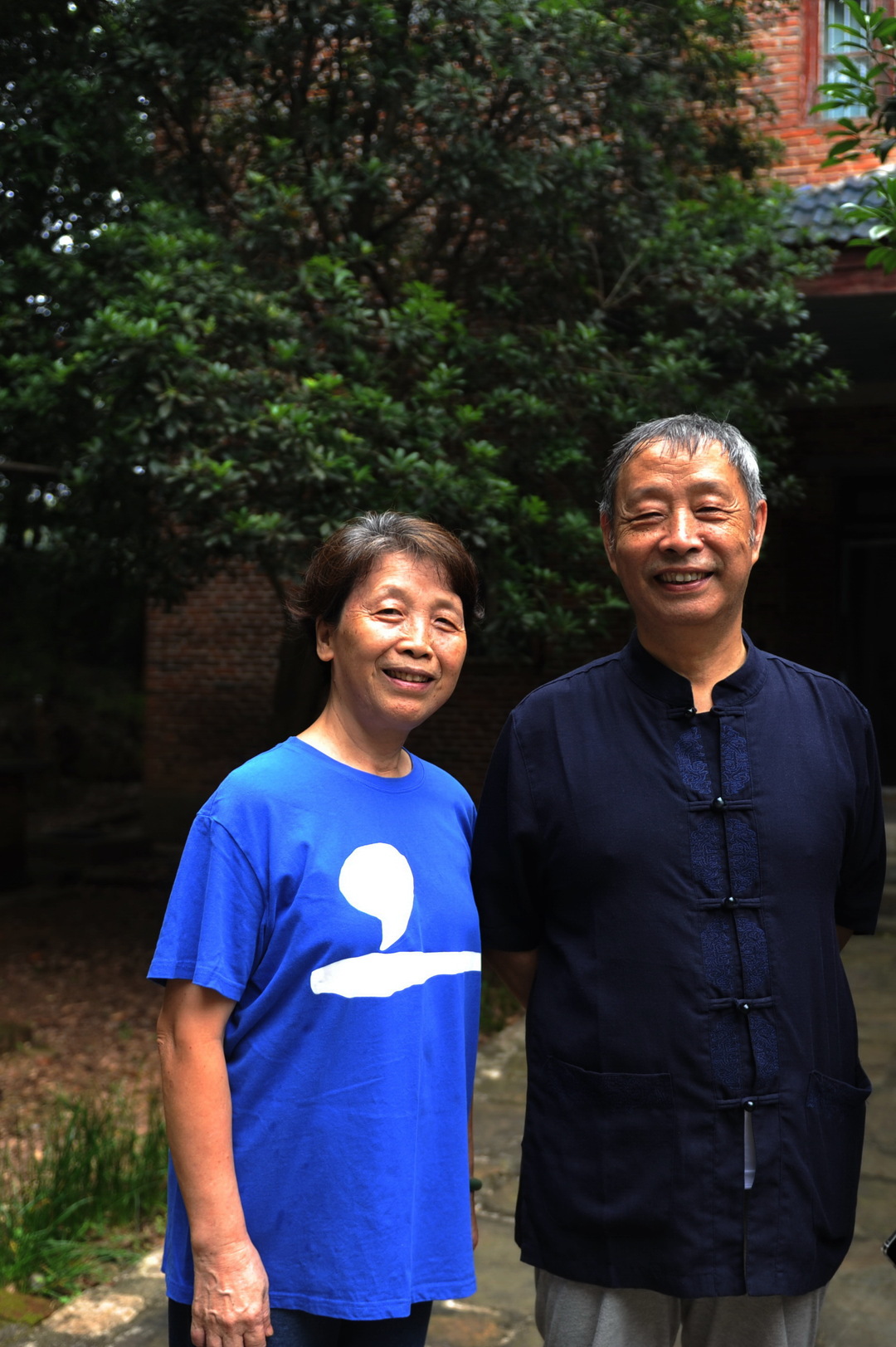

2021年7月,韩少功、梁预立夫妇在汨罗八景峒住房前。

2021年7月,韩少功、梁预立夫妇在汨罗八景峒住房前。

韩少功是我大学同学,我们在一个寝室和学习小组相处4年。

少功上大学时,已在“人民文学”杂志发表《七月洪峰》,并与甘征文合著出版了传记文学《任弼时》。他是湖南师院中文系77级3班4舍402寝室9名同学中,最后来校报到的。少功平常很少住校,系里开课时在寝室午休。参加小组学习讨论,他说话随和,注意细听别人的发言。

2004年夏天,武吉海夫妇到汩罗八景峒看望韩少功夫妇。

2004年夏天,武吉海夫妇到汩罗八景峒看望韩少功夫妇。

2021年7月,武吉海与几位同学到汨罗市八景峒看望在此居住、读书、写作的韩少功。

2021年7月,武吉海与几位同学到汨罗市八景峒看望在此居住、读书、写作的韩少功。

同学向他请教如何在“人民文学”发表作品,他笑着说,是“投稿碰上的”。接下来,少功的《月兰》《西望茅草地》《飞过蓝天》等作品相继发表,使他在学校里的声望日增。他与同学、老师的相处,仍旧谦和融洽。他的读书、写作,一如既往地专心致志。

1980年,77级3班4组及部分同学在湖南师院中文系教学楼前合影(后排右二:韩少功)。

1980年,77级3班4组及部分同学在湖南师院中文系教学楼前合影(后排右二:韩少功)。

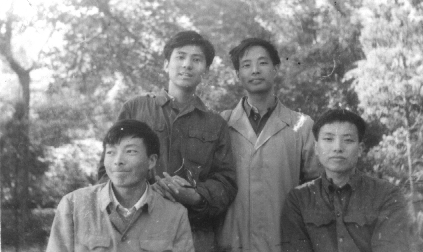

1980年,(左起)三班四组同学唐华、吕焕斌、韩少功、武吉海在长沙岳麓山。

1980年,(左起)三班四组同学唐华、吕焕斌、韩少功、武吉海在长沙岳麓山。

1981年11月,湖南师院中文系77级3班毕业合影(三排左六:韩少功;一排左六:77级学生干事龚正荣老师)。

1981年11月,湖南师院中文系77级3班毕业合影(三排左六:韩少功;一排左六:77级学生干事龚正荣老师)。

大一、大二期间,热衷写作的同学,兴头来了彻夜未眠。少功善意提醒,写作要靠生活积累,有了生活积累,触发创作灵感,才写得出东西。

2008年,湖南师院中文系77级3班入校30年与老师合影(三排左三:韩少功:左五:时任湖南师大党委书记张国骥;左六:77级学生干事龚正荣)。

2008年,湖南师院中文系77级3班入校30年与老师合影(三排左三:韩少功:左五:时任湖南师大党委书记张国骥;左六:77级学生干事龚正荣)。

回母校(后排右二:韩少功)。

回母校(后排右二:韩少功)。

那时我们阅读的重点,除文学经典外,一些同学对反思文革,讴歌改革,提振科教的作品,比较来神。围绕文学史的疑点和对新作品的看法,多有各持己见的争论。轮到少功发言,往往短短几句话,不经意间化解了同学争议。少功给人的印象,是老成持重,乐观开朗,睿智幽默。

韩少功代表同学题字(右为罗晰如同学,后留母校做了教授)。

韩少功代表同学题字(右为罗晰如同学,后留母校做了教授)。

韩少功与黄瑛同学交谈,黄瑛也是留母校教书,她组织班级活动十分热心)。

韩少功与黄瑛同学交谈,黄瑛也是留母校教书,她组织班级活动十分热心)。

轮到考试,我对少功等同学的学习能力和悟性,很是佩服。总觉得自己笨,跟不上同学的脚步,不如少功学的轻松、灵活。老师解释,尖子的造化,是天分加勤奋的结果。

右起:吕焕斌、韩少功、武吉海、龙文斌在湖南师大校园。

右起:吕焕斌、韩少功、武吉海、龙文斌在湖南师大校园。

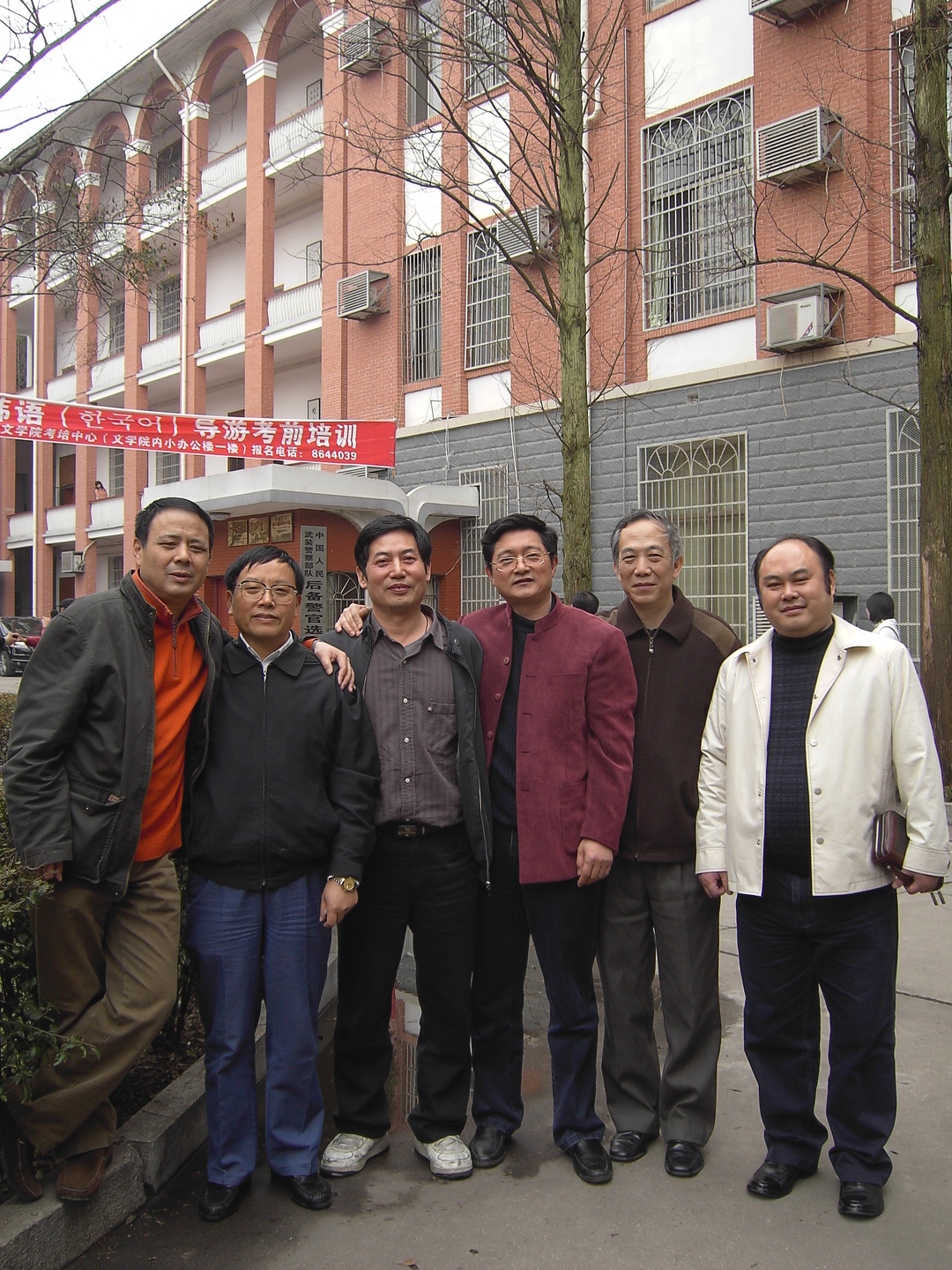

当年就读的湖南师院中文系教学楼,已升级改名为湖南师范大学文学院,同学毕业后分赴各地,忙于事业、工作,见面机会不多(左起:廖真、武吉海、罗归国、孙从健、李长虹、陈志强)。

当年就读的湖南师院中文系教学楼,已升级改名为湖南师范大学文学院,同学毕业后分赴各地,忙于事业、工作,见面机会不多(左起:廖真、武吉海、罗归国、孙从健、李长虹、陈志强)。

快毕业时,少功邀请我们小组同学去他家里吃饭。他爱人梁预立忙前忙后,做饭烧菜,泡茶削水果,招呼大家吃好。少功告诉同学,他与爱人都是长沙知青,一起下放到汨罗县插队落户。上大学前,他已在汨罗县文化馆干了几年。几位年纪小的同学羡慕,少功娶了一位贤惠嫂子。

韩少功与老师、同学在一起(左起:陈吉庆、武吉海、韩少功、黄仁生、龚正荣)。

韩少功与老师、同学在一起(左起:陈吉庆、武吉海、韩少功、黄仁生、龚正荣)。

中文系77级3班部分同学与老师合影(右起:龚正荣老师、钟友谊、张海沙、李克佳、鮑厚星老师、徐慧、吴郴临、廖真、罗归国、张蕾莉、王宏、杨晓萍、武吉海)。

中文系77级3班部分同学与老师合影(右起:龚正荣老师、钟友谊、张海沙、李克佳、鮑厚星老师、徐慧、吴郴临、廖真、罗归国、张蕾莉、王宏、杨晓萍、武吉海)。

当年,追随少功的粉丝是比较多的。师院中文系、外语系、艺术系的低年级同学,长沙高校的文科学生,有痴迷文学创作的,遇到单位邀请少功谈创作体会,未约而至的不少。我们班到衡阳一中、八中实习,衡阳市请少功作文学讲座,来的文学青年,看到少功谈吐儒雅、一表人才,现场提问题、递纸条,十分踊跃。据说有的女青年递条子问少功:结婚了没有?

左起:沈东庆、谷波涛、武吉海、程安庸同学。

左起:沈东庆、谷波涛、武吉海、程安庸同学。

左起:王宏、武吉海、钟友谊、杨晓萍同学。

左起:王宏、武吉海、钟友谊、杨晓萍同学。

1980年代正值思想解放,挨过整的老师授课,有的反思文革言辞犀利;同学一起讨论问题,也有见仁见智,认识偏颇的。县区人大代表直接选举,因学生自荐人选引发争议。少功作为班级推选的候选人选,较早看出民主诉求的纷杂。他注意维护大局,协助组织做同学安心上课的引导工作。他在寝室跟我们说:文革耽误十年了,当下的任务,是好好读书。书读好了,才有可能振兴中华。他的一席话,使年轻同学醒悟许多。

韩少功、梁预立夫妇在八景峒两层砖混楼房接待同学,住房搞了简易装修。

韩少功、梁预立夫妇在八景峒两层砖混楼房接待同学,住房搞了简易装修。

韩少功住房客厅摆放的是木制沙发,少功抽烟,但不善喝酒,与同学聚在一起谈笑风生。

韩少功住房客厅摆放的是木制沙发,少功抽烟,但不善喝酒,与同学聚在一起谈笑风生。

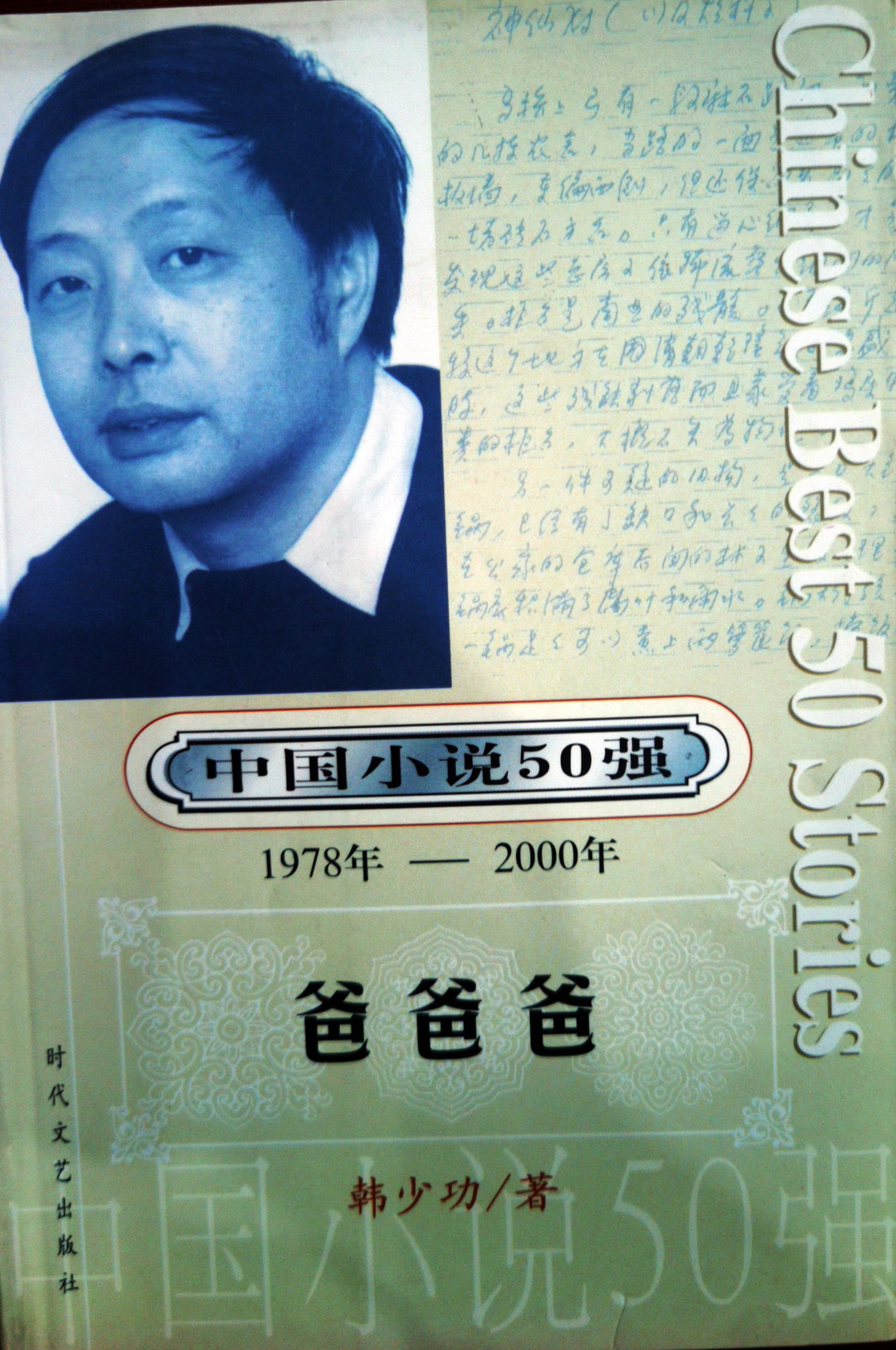

大学毕业后,我们各奔西东。少功分配到湖南省总工会主人翁杂志社做编辑,我回到湘西进州团委工作。其时,改革开放的春风吹遍祖国大地,文学创作迎来百花齐放的春天。少功以他对社会人生的深刻观察,提出“寻根文学”主张。他认为,文学寻根,“是一种对民族的重新认识”,通过文学作品“去揭示一些民族发展人类生存的根”。这个阶段他创作的《爸爸爸》《女女女》《归去来》等作品,实践了这一主张。他之后问世的《马桥词典》《山南水北》《革命后记》等多部作品,以其对世态万象的深入刻画和社会变迁的辩证剖析,超越了“知青作家”和“伤痕文学”的认知,一度使人刮目相看。

2022年10月,湖南师院中文系77级3班党支部书记龚忠明、班长滕章贵,组织3班部分同学到桂东县进行革命传统教育。

2022年10月,湖南师院中文系77级3班党支部书记龚忠明、班长滕章贵,组织3班部分同学到桂东县进行革命传统教育。

3班同学参观桂东扶氏宗祠,领略中华传统文化的精妙。

3班同学参观桂东扶氏宗祠,领略中华传统文化的精妙。

命运有时会遇巧合。1986年,少功来湘西州团委挂职,我已从州团委去吉首市任职。少功到家里看我,与我闲聊。他认为,在家乡做行政工作,做好了可以造福父老乡亲。他嘱咐我珍惜岗位资源,不要辜负老百姓。我说,你已经做了主人翁杂志副主编,又是省青联副主席,凭你的学识、功力和胸襟,不仅能做一个好作家,你搞行政也有前途。少功回应:我这个人写点东西还可以,做行政工作不在行。我当领导,盯不住人,也难得劳神。

同学们在桂东民宿客厅联欢。

同学们在桂东民宿客厅联欢。

滕章贵、李晓燕是班上一对同学夫妻,至今任然温情脉脉(左起:李晓燕、滕章贵、孙从健、黄海泉、刘克利)。

滕章贵、李晓燕是班上一对同学夫妻,至今任然温情脉脉(左起:李晓燕、滕章贵、孙从健、黄海泉、刘克利)。

后来,见面甚少。从张新奇同学那里得知,少功1988年移居海南,白手起家主编《海南纪实》,后创办《天涯》杂志,一炮打响,赢得杂志发行与经济效益双丰收。期间,他切身体验了下海创业的艰辛,对商业社会的竞争与弊端,有了更为清醒的认识。少功的文学创作与行政担子,在海南得到新的拓展。

魏委、黄瑛、陈志强、袁莉、施蓉同学朗诵刘克利同学毕业前夕创作的77级“告别之歌”:“风起了,波涛在涌,理想的征帆已经鼓满······”

魏委、黄瑛、陈志强、袁莉、施蓉同学朗诵刘克利同学毕业前夕创作的77级“告别之歌”:“风起了,波涛在涌,理想的征帆已经鼓满······”

3班文娱委员杨晓萍带女生出场跳舞,男同学感叹:女同学仍有当年迷人的风采(右起:钱颂希、郑宪春、罗天明、张海沙)。

3班文娱委员杨晓萍带女生出场跳舞,男同学感叹:女同学仍有当年迷人的风采(右起:钱颂希、郑宪春、罗天明、张海沙)。

我调长沙省农办工作后,听说少功携夫人梁预立老师,回到当年做知青下乡地附近汨罗八景峒水库边建房,每年大概4月-10月期间在此居住半年,种菜、养鸡、写作,过着居士般的耕读生活。我与爱人到汨罗八景峒韩宅看望,果然一派青山绿水,闲情逸致,有陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

龚忠明与黄瑛合跳交谊舞,重温逝去的难忘岁月。

龚忠明与黄瑛合跳交谊舞,重温逝去的难忘岁月。

株洲同学孙从健、沈东庆、黄瑛,邀大家到株洲参观学习,体验株洲这些年的发展变化。

株洲同学孙从健、沈东庆、黄瑛,邀大家到株洲参观学习,体验株洲这些年的发展变化。

少功告诉我:他担任海南省文联主席,与组织说好,不坐班,他冬季在海口住半年,夏季在汨罗住半年。在乡下住,能接触老朋友、老百姓,也能远离城市喧嚣生活,静下心来读书、思考问题、写作。我家里种的小菜、养的土鸡,平常吃不完。你来了,我给你送一些。少功穿着朴素,不修边幅,住房靠近水库、学校,屋里陈设简陋,他平常很少使用手机,天热时扇着蒲扇。夫妇俩劳动、写作之余,还在水库游泳。梁老师话语不多,待人温厚。多年了,还是我们读大学时请同学到她家里吃饭的模样。临走时,少功送我一本钱穆先生著的《中国历代政治得失》。他说,这本书,搞行政的,可以一读。

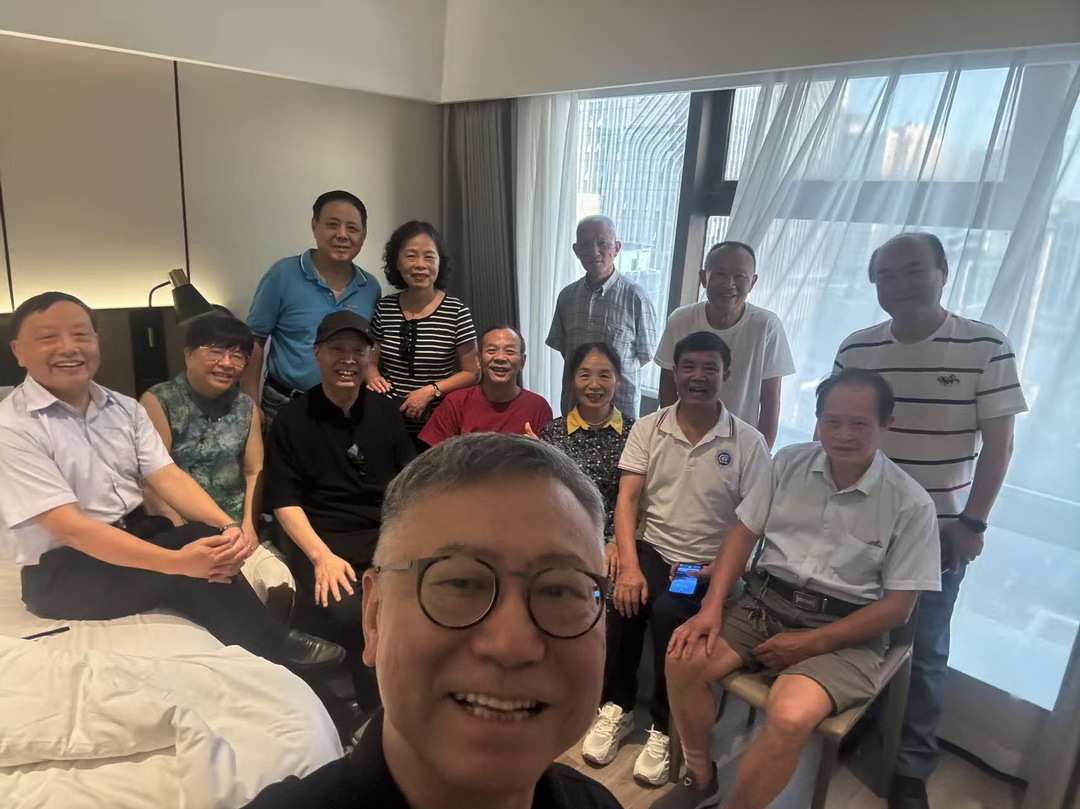

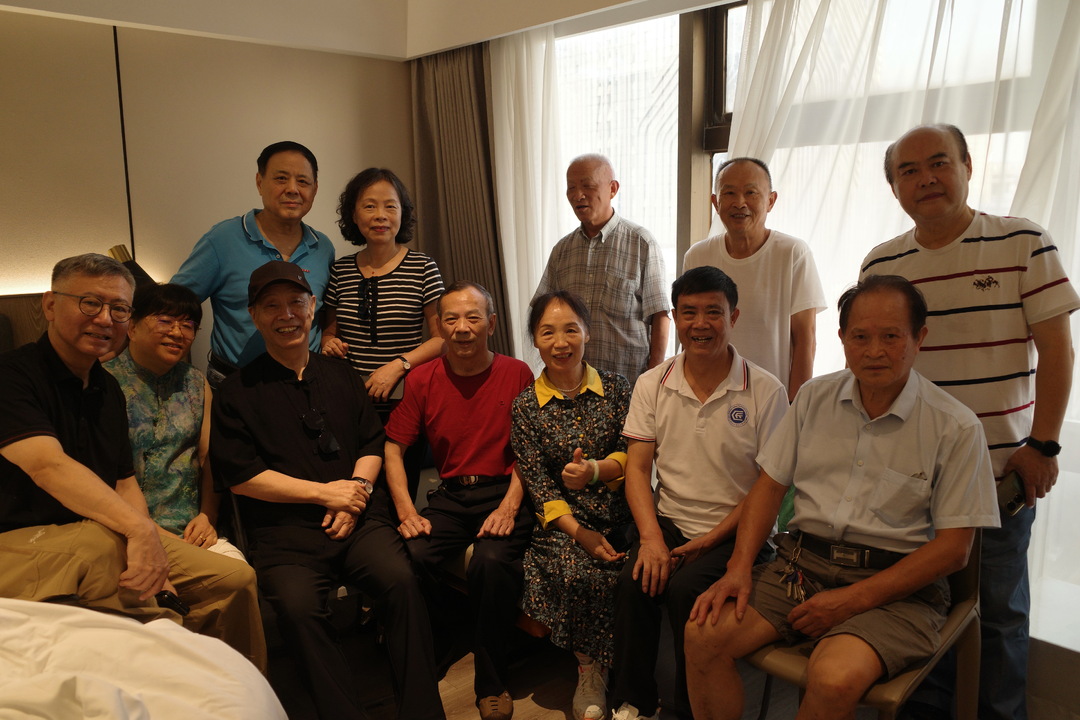

左起:杨晓萍、张海沙、魏委、黄海泉、滕章贵、黄艺、龚忠明、韩少功、罗天明、袁莉、李晓燕。

左起:杨晓萍、张海沙、魏委、黄海泉、滕章贵、黄艺、龚忠明、韩少功、罗天明、袁莉、李晓燕。

吕焕斌在客房搞了个自拍,这是他的拿手戏。

吕焕斌在客房搞了个自拍,这是他的拿手戏。

城乡两地的生活体验,特别是汨罗乡下的寂静与丰富素材,成为少功文学创作再出发的精神原乡。他与同时代一批优秀作家创作的文学境界,照亮了万千读者追赶真善美的心路。

一排左起:吕焕斌、袁莉、韩少功、施觉民、张海沙、龚忠明、刘克利;二排左起:廖真、魏委、郑宪春、罗天明、陈志强。

一排左起:吕焕斌、袁莉、韩少功、施觉民、张海沙、龚忠明、刘克利;二排左起:廖真、魏委、郑宪春、罗天明、陈志强。

开饭前,龚忠明、滕章贵招呼大家合影。

开饭前,龚忠明、滕章贵招呼大家合影。

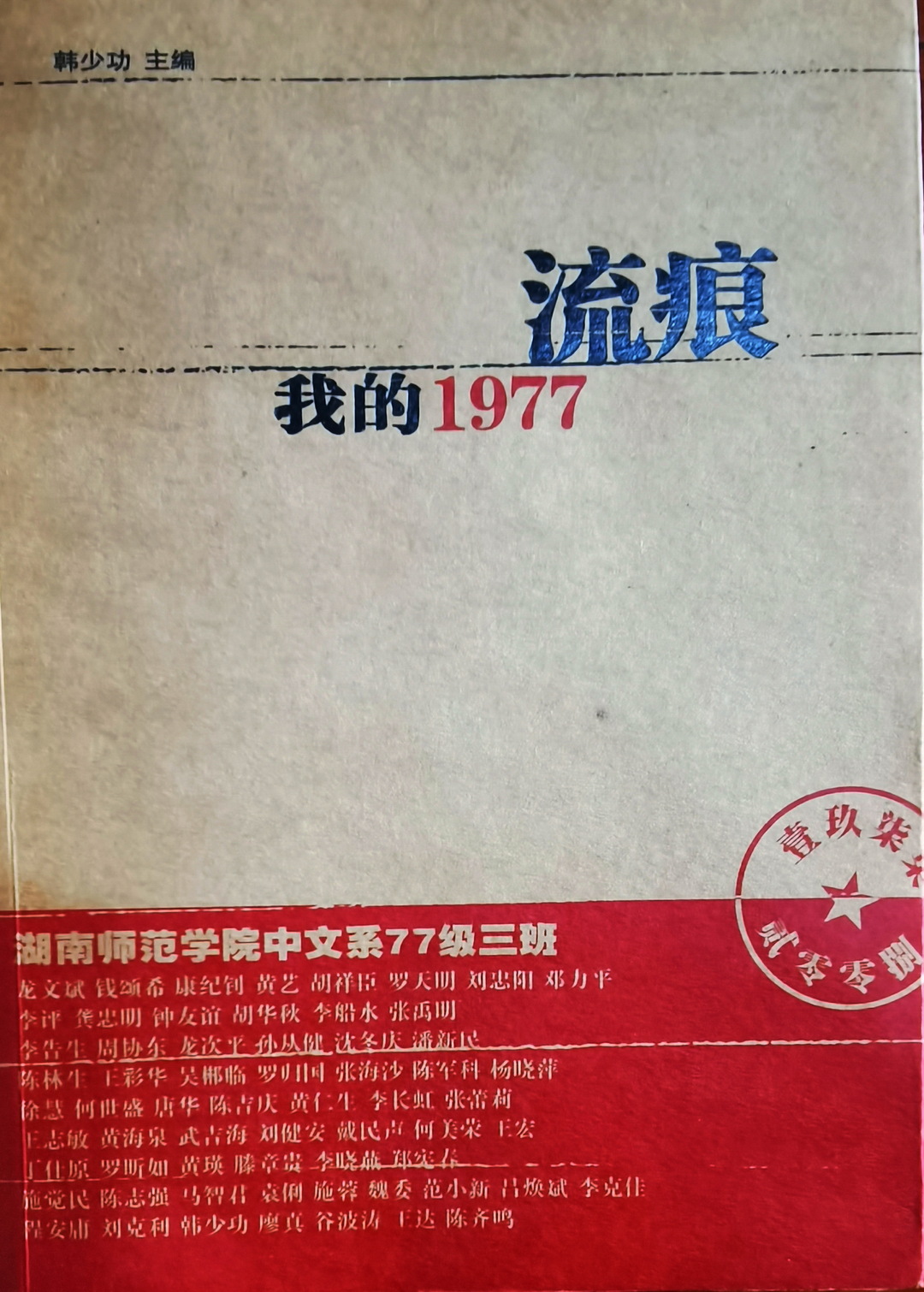

2008年春天,我们又见面了。中文系77级3班同学入校30年回母校聚会,大家一致推选少功牵头主编一本书。他忙着编稿、审稿,与吕焕斌、黄瑛等同学操办,编出了《流痕——我的1977》。同学们期望看到他写的序言,他却推荐刊用了罗天明同学的文章作序。

少功从海口坐飞机赶到长沙,然后与同学乘车来株洲,他告诉同学,他去年将汨罗乡下的住房委托别人料理,现在常住海口,八景峒乡下的老友,有的老了,有的病了,中青年外出打工,能够说上话的人少了(左起:廖真、韩少功、施觉民)。

少功从海口坐飞机赶到长沙,然后与同学乘车来株洲,他告诉同学,他去年将汨罗乡下的住房委托别人料理,现在常住海口,八景峒乡下的老友,有的老了,有的病了,中青年外出打工,能够说上话的人少了(左起:廖真、韩少功、施觉民)。

3班文娱委员杨晓萍,又当了一回联欢主持。

3班文娱委员杨晓萍,又当了一回联欢主持。

少功与同学相处的点点滴滴,平和中映射了他对世事人生的从容与豁达。同学讲到他,都说他很聪明,遇事看得开,处事沉得住气。

孙从健同学的致辞,引起大家鼓掌(左起:龚忠明、滕章贵、罗归国、黄海泉)

孙从健同学的致辞,引起大家鼓掌(左起:龚忠明、滕章贵、罗归国、黄海泉)

深圳同学陈吉庆最后赶到,他准备了联欢表演节目(前排左起:陈吉庆、黄艺、吕焕斌、孙从健、沈冬庆)。

深圳同学陈吉庆最后赶到,他准备了联欢表演节目(前排左起:陈吉庆、黄艺、吕焕斌、孙从健、沈冬庆)。

其实,少功是有理想的。他的小说与思想随笔,浸润了理想主义的光芒。由于长期从事行政工作的原因,后期我阅读他的中长篇小说等作品不多。我关注他的散文、随笔、以及对他的访谈、评论,相对多一些。他早年洞察世事的敏捷,对不良世风的剖击,对弱者遭际的凝视,后来对时代演进的回望,对中国式现代化走向的哲思,不时冒出闪闪发光的警言。他对同时代知名作家和湘籍作家的评论,也是客观、切实,与人为善的,多有画龙点睛之笔。他的笔锋犀利,漫谈里不乏清醒与慧见,批判中蕴含道义追求和人性关怀。他倡导探索的文学主张,尽管一时引发一些争议,但他能平和理性地给予回应。他后期对文学、对人生、对制度变革、对中西文化所作的思考,视野广阔,兼具博学与深刻。他小说、随笔中信手拈来的方言俚语与民俗趣事,以及叙事风格的跨界与创新,足见他对乡村生活的深耕与厚积。他谈及自己的文学经历,往往具有辩证认识和对知不足的调侃。经过1980年代思想解放和改革开放的洗礼、熏陶,他对文学人生的感悟,已经穿越世俗的迷茫;他的血液里仍然流淌着文学作品要为时代进步,为平民百姓发声的基因。

韩少功表演独唱,女同学伴舞。

韩少功表演独唱,女同学伴舞。

感恩改革开放(左起:魏委、杨晓萍、袁莉、韩少功、黄瑛、张海沙、施蓉)。

感恩改革开放(左起:魏委、杨晓萍、袁莉、韩少功、黄瑛、张海沙、施蓉)。

在我们这一代人中,能产生少功这样有思想、有情怀,而且见识日渐雄健老辣的作家,与时代的宽容和滋养分不开。少功当年能从众多的文学创作者中,脱颖而出,根植于他对基层民众的深层联系,对时代大潮的敏锐观察。他取得的成就,与他的才气、勤奋、以及文学观念分不开。

韩少功主编的《流痕——我的1977》。

韩少功主编的《流痕——我的1977》。

韩少功小说《爸爸爸》入选时代文艺出版社出版的中国小说50强。

韩少功小说《爸爸爸》入选时代文艺出版社出版的中国小说50强。

这是1995年出版的韩少功《北门口预言》。

这是1995年出版的韩少功《北门口预言》。

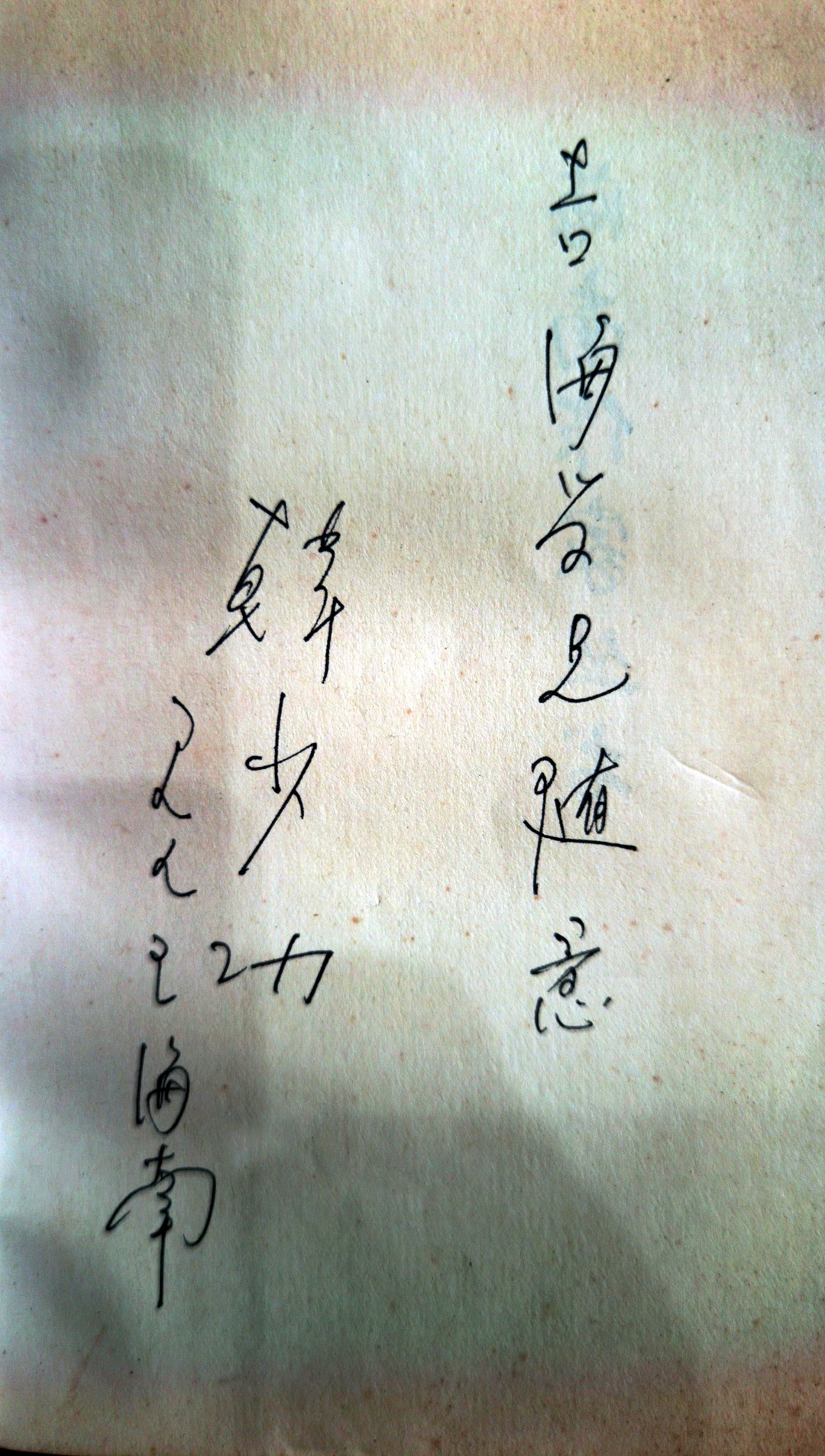

韩少功签名赠送的《北门口预言》书扉页。

韩少功签名赠送的《北门口预言》书扉页。

大学毕业多年了,属于我们的时光,已经老去。1980年代的氛围、激情与方向感,至今不时浮现在我们眼前。尽管席卷而来的商业化浪潮,已磨损当年追随者的文学理想,社会对严肃文学的热忱,在衰减消褪,但我们这批老同学,对少功钟情的文学事业,依然抱着殷切、炽热的期待。

责编:刘涛

一审:刘涛

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号