湖南日报 2025-10-28 08:16:08

【人物简介】

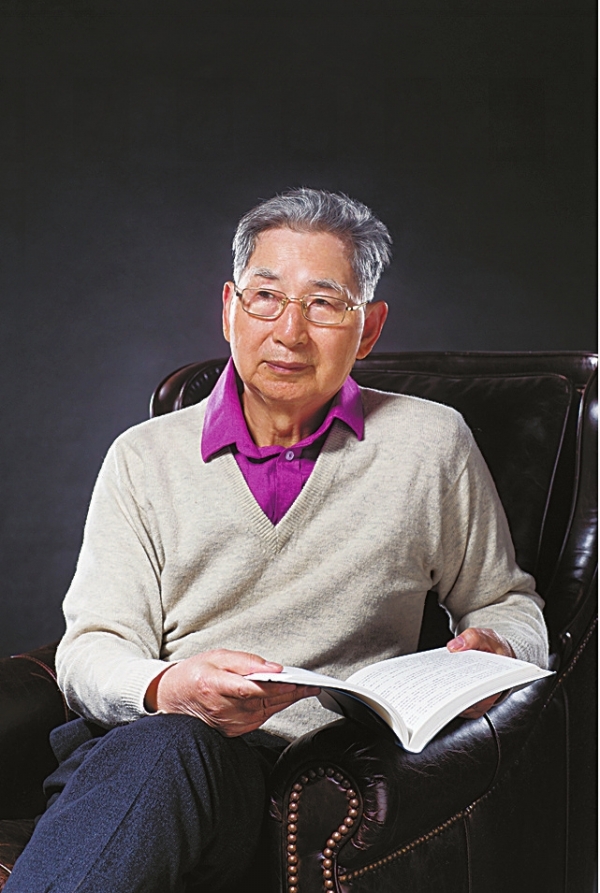

卞毓方。 通讯员 摄

卞毓方。 通讯员 摄

卞毓方,1944年出生于江苏,著名散文作家,学者,教授。先后毕业于北京大学东语系日文专业和中国社科院研究生院国际新闻专业,长期在经济日报、人民日报从事新闻工作。1991年加入中国作家协会,1995年起专注于散文创作,其作品大气磅礴,以知识性与文学性融合为特点,被评论界称为“知性散文”,代表作有《长歌当啸》《北大与时间之外》《寻找大师》《季羡林:清华其神,北大其魂》《天马行地》《从私塾到北大》《日本人的“真面目”》等。

湖南日报全媒体记者 曹辉 通讯员 吴秀丽 陈燚

“这次我来湖南,是为了兑现当初对袁隆平先生的一个承诺:我说过要在他95岁时,为他著文暖寿。今年是他诞辰95周年,我特意到他起飞的安江农校看了看,我的文章,将从我53年前对他的拜访讲起。”

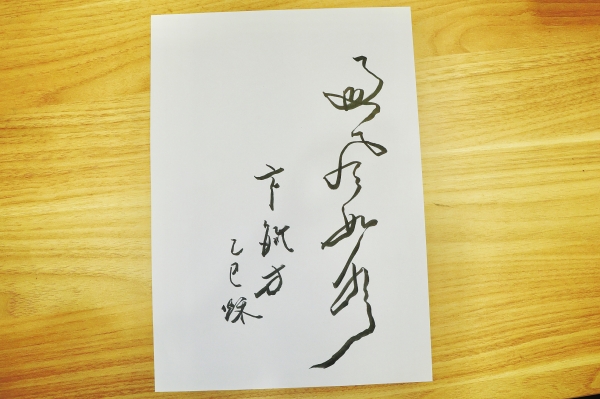

10月19日上午,在新湖南大厦18楼会议室,81岁的卞毓方先生面对记者的提问,侃侃而谈。访谈结束,他提笔写下四字:“好风如水”。这是苏轼《永遇乐》里的句子,“明月如霜,好风如水,清景无限。”这风,是文字的风,也是时间的风,清润通透,能涤荡尘埃。

他是北大日文专业出身,一路走到散文创作的高峰。中间隔着新闻,隔着两种语言的纠缠,也隔着几十年光阴的沉淀。“一念洞彻。”他说,人在宇宙面前何其渺小。既然生命如此短暂,何不顺着自己的心意活?

这“宇宙视角”成了他后来散文的底色。他的散文被称作“知性散文”,他说这是自然而然的结果。“我们写人、写物、写风景,实际也是在写自己。”

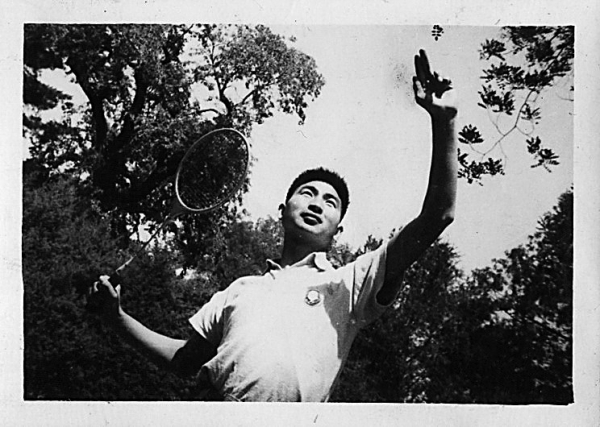

今年他已年过八十,还坚持每天打羽毛球,还在写新的作品。

问他有什么建议给年轻人,他说得很简单:从“一”开始。“每一个‘一’,都是一个起点。”

访谈快结束时,他特别说了两句话,引人深思。

文字需要不断革新,文化才能前进。就像他的人生,从日语到新闻再到散文,每一次转向都不是背离,而是拓展。浮生不晚,只要还在思考,还在创造,每一个当下都是开始。

【对话】

破界而行,文心无垠

湘江副刊:您从北大日文专业毕业,先是跨界到新闻,后在散文领域达到高峰。在您决定转向时,面对未知领域,支撑您做出选择的勇气来自哪里?

卞毓方:我大学毕业被分配到湖南,结束在西洞庭湖农场的两年劳动锻炼,再分配到省生产指挥组。生产指挥组下设科委,科委有科技情报所,我就去了那儿。

当时年少,血气方刚,效古人闻鸡起舞,每于凌晨三四点即起,进入与宿舍紧挨的办公室,潜读中外典籍。一日——那是永远忘不了的——读到一位外国科普作家的短文。文中设想:将地球46亿年历史压缩为24小时,则单细胞、多细胞、三叶虫、恐龙等诸般生命,分别占据较长时段,而号称万物之灵的人类,登场最晚,仅为24小时的最后3秒;文明的出现,不过是尾声的0.2秒;现代科技革命,更只为末端的0.01秒。

倘若以宇宙138亿年为尺度,那么,人类的全部历史,更不及白驹过隙,电光石火。

那一刻,一念洞彻,直达天庭:人类何其微渺!人生何其短暂!

在浩瀚宇宙面前,人类尚处于婴孩之期,这不是妄自菲薄,而是实事求是。是以,人类理当谦逊,理应顺天而行。

此一念,为我开启另一维度。旧视野是个体、群体、国家,新视野是万象乾坤。

1972年,我初见张家界。那时她叫大庸,仍隐于湘西深闺,鲜有人知。奇峰、峭壁、云海、古木,宛如太古未醒之梦。我震撼于其野性之美,更震撼于“蛮荒”中潜藏的自然诗性。

多年后,我为其撰文,开篇即言:“张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖——倘若有人能将她的大美翻译成人类通用的语言。”我所用之视点,既是宇宙之眼,亦是文学之心。

1972年4月,我去安江农校拜访袁隆平。那时他还不出名,我断定他会脱颖而出。我在那儿跟他谈了三天。袁隆平问我哪个学校毕业,为什么到这里来找他,我说就因为毕业时有人给我说了一句话:你去了个好地方,湖南,有大米吃。我就冲着大米来找你的。

袁隆平说到他最喜欢的唐诗——李贺的《致酒行》。这诗见落寞,更见抱负。我来了兴致,得意地说,唐诗乃我的强项,传世的名作,多滚瓜烂熟,即便《长恨歌》《琵琶行》一类长篇,也能一字不落地背下。

袁隆平跟我说,人要选对自己的路,根据你的情况,湖南的日文没什么发展,农业也不是你的范围,我看你还是向文史哲发展。所以我后来往文史哲发展也是受了他的影响。

袁隆平曾经有机会当游泳运动员,也有机会当空军飞行员。结果阴差阳错,他失去了两次机会,命运让他水里天上都去不了。

后面他被分配到了怀化。当时这里很落后,他去了之后心情不是很好,但他看到沅江之后情绪一下子就好起来了,他就脱了衣服下江游泳。他对我说:“人有一项运动爱好很重要。”他选择的是游泳,我选择了羽毛球,人过八十,还在坚持,乐在其中。

湘江副刊:您的散文被评论家何建明先生称为“知性散文”,您如何定义自己的风格?

卞毓方:1977年秋,我进入湖南省委《新湘评论》编辑部,算是重拾中文。1979年考入中国社科院研究生院新闻系国际新闻专业,又重修日文。中文,是我心之所属;然因非科班,也无出色业绩,爱之不甚自信。日文,则欲抱而不能,因岗位所限,难施身手。徘徊反复,蹉跎不前,直到1994年10月,在济南舜耕山庄,偶然读到余光中先生散文集《听听那冷雨》,惊为天籁,如拨云见日,彻悟心扉。

余先生将汉字的视觉美与文化磁性发挥至极致,激起我创作的冲动。那一刻,我恍然大悟:散文,原来可以这样写!

余氏文章,汲古酿今,以赋为经络,散体为血脉。诸如《听听那冷雨》《登楼赋》《逍遥游》《丹佛城》《九张床》,皆辞采斐然、文气贯通。我翻来覆去地读,如王蒙所言:“拼命读一个作家,读上一星期而不倦,则此人必为大家。”

正是在济南那几日,我下定决心,改换赛道,余生以写散文为奋斗目标。然非一味模仿余光中。余先生高妙,在于语言的弹性、密度与质地。他的名言“把中国文字压缩、捶扁、拉长、磨利,把它们拆开又拼拢,折来且叠去”,甚合我心。说到题材,却略显局限。而我之所图,则在“破体”与“风格”。

所谓“破体”,即将小说的情节布局、影视的画面感、政论的锋芒灌注于散文。

所谓“风格”,即汇聚记者之敏锐、学者之识见、诗人之热情于一炉。

卞毓方为湘江副刊题词“好风如水”。通讯员 摄

卞毓方为湘江副刊题词“好风如水”。通讯员 摄

湘江副刊:您的旅行散文重在留下“生命的印记”,古今历史与个人感悟同在。在创作中,您如何平衡客观记录与主观生命体验之间的关系?

卞毓方:《天马行地》写的加勒比海之游,全程不过14天,但我写了近20万字,你或许以为是走马观花。不是那么容易。我提早三四个月准备,查了许多资料,光影视作品,就看了五六十部。结果,我大概写了60篇,每一篇既有行程、景点的联系,又单独成篇。

在我的文章中,基本有两个维度:纵向的历史,横向的地理,即大视野。

我们写人、写物、写风景,实际也是在写自己。

湘江副刊:什么是您心目中好文章的“风水”?写作者又该如何涵养这份“风水”?

卞毓方:这是一个比喻。建筑讲风水,讲的是建筑与自然的协调。文章讲风水,讲的是文章的内在能量流动、结构平衡和给读者的整体感觉。

文章首先在气,行云流水,绵绵不绝,读者就畅快。其次在形。标题,即门面,决定读者是否愿意走进来;开头,即“明堂”,讲究开阔、明亮,吸引气流;主体,讲格局;结尾,即靠山。我的文章,最后一句不是可有可无,而是非常重要,有力,有余味,既能总结全文,又能升华主题,或发人深省。

湘江副刊:您是在许多同龄人考虑“退休”的年纪,迎来了散文创作的爆发期,并提出“浮生不晚”。这种强大的力量从何而来?

卞毓方:人心中要有世界,我对世界大事,特别关注,你不关注世界,哪来世界观?我心中也有宇宙,同样的逻辑,你心中没有宇宙,哪来的宇宙观?

1973年,马王堆汉墓发掘。我沉醉于随葬帛书《老子》甲乙本。当今流行的一句“大器晚成”,帛书中却作“大器免成”。

“晚”与“免”,一字之差,一念之别,境界悬殊。

“晚成”讲顺时而成,道法自然;“免成”更进一步,谓真正的大器,天成地设,无须雕琢。

佛家有言“以无为本,以有为末。”真正的“大器”,是不为而自生,是“免成”。

有学者以为“免”系“晚”之误,我细读上下文,认为“免成”与“大方无隅”“大音希声”浑然一体,构建起老子一套完整的宇宙观。

“晚成”重时间,“免成”探本源;前者循序渐进,后者一念顿悟。

2022年,我将此意写入回忆录《张四维先生小记》,文中讲道:

“大器晚成,说的是大器的迟熟,落脚点在时间;大器免成,说的是真正的大器,天造地设,鬼斧神工。以其无成,而无不成;以其不自生,故能长生。‘晚成’,是人的有限视角;‘免成’,是宇宙的无限视角。”

我讲过写文章有两条要求:第一条是必须符合时代的需要。第二条是文章起码要经得起50年考验。如果写的文章连这关都过不了,那我不如不写。

星火一念,洞见永恒

湘江副刊:您曾在湖南生活过十年,是湖南女婿。这段湖湘岁月在您的人生和创作中留下了怎样的烙印?有哪些特别难忘的人或事?

卞毓方:湖南在近现代史上的特殊地位,这点不用多讲。湖南人的蛮力,也就是活力,特别鲜明。

我曾经历过许多一念开悟都在湖南发生:桑植之春,山径曲折,见一苗族老妪于岩缝中栽菜。问她为什么选这狭窄的地方,她仰首一笑:“有水,向阳。”

长沙寒冬,于街头书摊淘书。身旁蹲着一个小男孩读《十万个为什么》,面颊冻得通红,手指也冻得僵硬。“天这么冷,回家去吧!”我好心劝他。他头也不抬:“家里没书,这里有。”

去中南大学湘雅医院探视病中文友,长廊尽头,见一白衣少年坐在轮椅上静望窗外,我问:“你在看什么?”他答:“风一起,树叶就会跳舞。”

这些微小的一念,宛如星火,悄然照亮我内心深处的温柔与执着。无论境地如何,只要有水、向阳、有风、有火,生命便可扎根,憧憬便得以延续。

我曾写过《张家界》,入选过高考试题。

也写过《蔡伦在历史时空的一幅肖像》,入选共和国成立七十周年文选。

最主要的,是写毛泽东的《韶峰郁郁,湘水汤汤》,为我在《十月》杂志开辟的专栏首篇。从风水学角度讲,此文高屋建瓴,大气磅礴,奠定了整个专栏的主调。

湘江副刊:您曾谈到,早年分配到湖南工作时,外界对“北大人”有特别的看法和期待。您当时是如何在这种期待下开始您的职业生涯,并最终走向文学创作的?

卞毓方:人生的每一步都不会白走。

我本来的方案是专业对口。后来改变,全部面向基层。先是在西洞庭湖农场劳动两年。茅草房,下雨就漏雨。我印象最深的就是旁边有一个小村庄,大概有几十户人家、一家商店。我到商店里面买吃的,基本上买不到什么东西。后面分配至省生产指挥组。若干年后,当年主管分配的一位领导跟我说:方案中没有日文对口的单位,考虑你有才华,所以让你去生产指挥组,那里位置高,以后有流动的机会,也方便。

情报所后来又让我搞政工。我就在那位置上,去了省委理论刊物《新湘评论》,而后又考研回京。

湘江副刊:能否透露您目前正在进行的创作计划或思考方向?您如何为自己规划下一个阶段的文学目标?

卞毓方:刚才我讲了,这次来湖南,是为了兑现当初对袁隆平先生的一个承诺,为他写篇文章。

年底前完成一篇10万字的文章,用的是魔幻散文体,内容是魔幻的、虚构的,而细节都是真实的,关于生平的回忆与展望。

湘江副刊:对于那些心怀文学梦想或任何热爱文学的年轻人,您认为他们迈向理想的第一步,应该从哪里开始?

卞毓方:从“一”开始。我今年写了系列文章《一个人的宇宙微史》。

《一念花开》,讲生命的顿悟;《一呼“破体”》,讲创作的突破;《一见知命》,讲与贵人的相遇;《一瞬永恒》,讲时间的金贵;《一梦大千》,讲想象的瑰丽,等等。

文之为艺,其键在魂

湘江副刊:在书堂山当代文人书法周时,您曾指出当代部分书法作品缺少文化高度,认为艺术的关键不在“技艺”而在于其背后的文化。您认为当前的文化创作普遍面临哪些挑战?

卞毓方:我们看一幅书法作品,实际是在看一个人。看一个人,实际是看他的文化高度。

技艺是“躯体”,文化是“灵魂”。

一个恰当的比喻是:技艺是语言的语法和词汇,而文化则是用这种语言讲述的故事和思想。你可以精通一门语言的语法规则,但如果你不了解其背后的文化,你永远无法写出动人的诗歌或深刻的小说。

例如杜尚1917年将工业生产的一个陶瓷小便池命名为《泉》,如果仅从技艺角度看,它毫无技艺可言。但它之所以成为20世纪最具影响力的艺术品之一,正是因为它背后的文化观念——对传统艺术定义、权威和美学观念的挑战。它的价值完全来自其背后的观念文化。

青年卞毓方。 通讯员 摄

青年卞毓方。 通讯员 摄

就散文来说,现在普遍面临的挑战是趋于同质化、休闲化,缺少创造。

世界上所有的竞争归根到底都是思维跟思维的竞争。文章语言是个基本功,现在很多年轻人会在语言上打磨,但是关键还是在于思想。

湘江副刊:您经历过从纸笔到网络的创作工具变革,如今又面对AI的冲击。作为一位传统的文人,您对AI的态度是什么?您认为AI写作与您所经历的以往变革,本质上有何不同?

卞毓方:AI一出现,我就关注。AI技术对人类社会的影响是全方位、深层次、颠覆性的。它不仅仅是工具性的代写或润色,而是会触动人的思维方式、知识结构、生产秩序与社会形态;当它进入大规模应用之时,其动能类似于历史上以蒸汽机、内燃机为代表的那类工业引擎——它将掀起一场由“引擎”推动的现代工业革命,重塑生产关系与文化生产。

湘江副刊:AI也能写出辞藻华丽、逻辑清晰的文章时,一个写作者(或任何创作者)最不可被替代的部分是什么?

卞毓方:AI写出来的古诗古文像模像样,但是写得再好也不会流传下去,因为它没有灵魂。古今流传下来的诗歌、散文、小说等,都是由人创作,作者的人生经历、个人情感反映在里面,这是有灵魂的。

写散文,它能为一般人代笔,但不能为我代笔,因为它写出的不像我。它是外衣,不是灵魂。但它在搜索功能和创意功能上,强我千万倍。

相比较于原始的劳动,AI已经让人不必要再费时间整理。AI目前还不能创造,它只能把别人的内容汇集到一起,这不属于创造。所以对文化创作者来说,最重要的是创造,创造带有个人风格的东西。你要把它当作工具,不能被它取代,倘一味依赖它,只怕大脑会退化。

湘江副刊:您认为当代青年应如何培养一种与AI共生的“新基本功”?

卞毓方:多用。在用中你才能找到最适合自己的人机协作。它现在仅仅是开始,未来人与机器互相协作应该是一个长期的发展趋势,不能拒绝,拒绝注定落伍。

湘江副刊:如果请您对湖南日报湘江副刊的读者,尤其是年轻的文学爱好者说几句话,您最想分享的是什么?

卞毓方:一、“昧于世界,焉能谈世界观?昧于宇宙,焉能谈宇宙观?”

敦煌曲有“金河一去路千千,欲到天边更有天”,古人早已悟出多重宇宙,何况二十一世纪的今人。

二、“想异开天”。这是把成语“异想天开”前两个字与后两个字,颠倒了重新组织,化熟悉为陌生,又化陌生为新奇,异想天开偏于离奇荒诞,不切实际,想异开天则偏于解放思想,积极进取。

这样的实验我做过多次,成语说多了就变成“陈语”,老气横秋,道貌岸然,了无生趣。但是,你只要稍微改动一下,别人就会认为你写错了。唉!文字不革新,文化又如何前进?

责编:刘涛

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号