2025-10-24 17:07:43

编者按:维护祖国统一,守护台湾,是每一个中国人义不容辞的责任。为纪念台湾光复80周年,《文萃报》与您一同回顾历史上为保卫、治理台湾而殚精竭虑的湖南人,四位湘籍先贤以文韬武略经略台疆,在惊涛骇浪中展现湘人特有的硬核气质。他们的生命轨迹,构筑起两岸不可分割的精神桥梁。

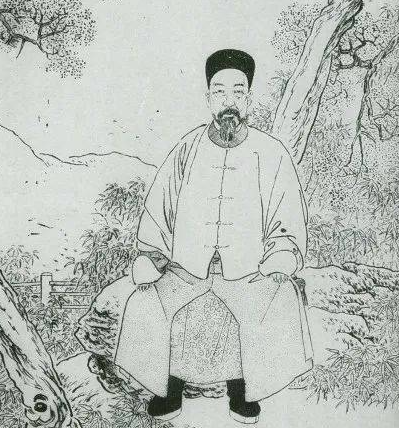

“台镇使者”刘明灯

刘明灯(1838—1895),字照远,号简青,张家界人,是清朝一位极具传奇色彩的武官。

刘明灯家境贫寒,父亲靠筛泥鳅和种小菜维持生计,仍坚持送他读书。后来家中添了几个弟弟,他面临停学危机。先生见他聪明过人,便卖了刘家祠堂八担谷,为他请来武术师傅作干爹。刘明灯勤学苦练,进步神速。干爹曾让他骑马射百步外的铜钱眼,他三箭皆穿;不久,师父又给他配了一把一百二十斤重、行军需四人抬的大刀。从此,他出师成为能文善武的将领。

清朝末年皇上招考武举,刘明灯应考时箭不虚发、刀不虚晃,力大无穷,获主考官称赞。几日后,捷报传来,他中武举,其父除草时才知喜讯。刘明灯接报后立即招兵。为检验手下本领,他让众人搬三百多斤的鼓墩,无人能行,他却轻松搬起放在膝盖上,令手下心服口服。

刘明灯打仗勇猛,人称“刘蛮子”,深受福建总督左宗棠赏识,1866年被举荐为台湾镇总兵。当时台湾局势复杂,有生番领地和外国势力。为攻台湾,他与二舅覃朝祚借鉴“孔明借箭”之法,用装洋油的夜壶、扎草人的木排,趁西风夜袭,成功攻进台湾岛。

刘明灯到任后积极履职,筹办海防等,虽曾因不称职被开缺考察,但离任时仍受委派。离任考察期间,台湾发生外人构衅事件,刘明灯因有对外交涉的经验,被委派为短期“使者”,这便有了他自称“台镇使者”重游厦门白鹿洞寺并留下摩崖石刻之事。1867年冬,他率军北巡遇瘴雨黑雾,书“雄镇蛮烟”刻于巨石,如今该碑使当地成热门旅游地。

杨岳斌:抗法护台“寸土不让”

杨岳斌(1822—1890),原名载福,乾州厅(今吉首)人,湘军名将,官至湖北、福建提督和陕甘总督,一生历经晚清诸多重大事件。

1883年,中法战争爆发,清廷起复杨岳斌会办海防。此时他正于湘西家中侍奉患病母亲,以母亲病重、自己体衰为由婉拒。但朝廷仍希望其出山,多次降旨。后来法军攻占台湾基隆和澎湖,局势危急,清廷令杨岳斌帮办左宗棠军务,渡台作战。

杨岳斌深明大义,虽母亲病重,仍决定“誓将身许国”。他安排家眷回乾州伺奉老母,委旧部招募兵勇、筹备军需。10月17日,杨岳斌从乾州起程,招募正勇12营、卫队亲兵300人,共6300名。因连日阴雨,他单骑冒雨先行,赶抵长沙,所募乾军大队陆续跟进。

在省城,杨岳斌积极筹划粮饷,将各营逐一挑选,并成十营。随后率部出发,途中不断飞饬各营前进,筹拨行饷。他冒雨雪率卫队亲兵赶赴福州,与左宗棠等会商军饷及机要。

面对法军侵略,杨岳斌运筹帷幄,提出加强台湾防务的设想,还派员赴上海购买军舰。他挥军冒险偷渡台湾海峡,于1885年登岸。到达凤山县(今高雄市内)后,他传达朝廷旨意,募勇过万、筹饷十余万两,分派随员协助筑城固防,与刘铭传军形成犄角,困住法军。

杨岳斌潜渡台岛,大大鼓舞了台湾军民斗志。他筹划台南防务,率乾军驰援各地,使驻岛清军兵强械精、粮充饷足。法军骚扰各港口均遭痛击,陷入困境,最终乞和。

中法和议达成后,杨岳斌视察澎湖、抚慰军民、筹办善后并保荐人才、请奖官兵。他还处理若干案件,缓和了湘、淮两军矛盾。之后,他多次上奏请撤乾军并乞终养,获准后将武器留交台湾,八月班师回籍。

摘自《文萃报》3498期,综合自华声在线、湖南省文史研究馆网站、湘西网等

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号