湖南日报·新湖南客户端 2025-10-21 06:39:52

(此文刊载于10月21日《湖南日报》03版。)

(此文刊载于10月21日《湖南日报》03版。)

山西临县碛口古镇,素有“九曲黄河第一镇”之称。

站在古镇的最高建筑黑龙庙前,目光所及,黄河之水天上来。左手边是山西,湫水河在这里注入黄河;右手边隔河相望,便是陕西。

黑龙庙的庙门楹联。

黑龙庙的庙门楹联。

黑龙庙的庙门上,高悬着一副远近闻名的楹联:

物阜民熙小都会;

河声岳色大文章。

面对远道而来的《楹联中国行》记者,临县文化学者张兴贵说,这十四个字,是对古镇曾经繁华盛况最为精准的描述。

曾经的古镇商贾云集,人群熙攘;如今,帆影远逝,驼队难觅,而黄河之水,涛声依旧。

“九曲黄河第一镇”

六月下旬,记者从太原出发,车穿行在吕梁山脉,一路海拔不断下降,四小时不到,我们到了吕梁市临县城南50公里的碛口古镇,与张兴贵会合。

站在黄河观景平台,极目远眺,黄河、湫水河在此交汇。

碛口古镇航拍。

碛口古镇航拍。

从北向南的黄河如经线,自东而西的湫水河如纬线,它们在奔腾不息中携带着大量泥沙,于交汇处下游的黄河东岸,堆积成一个长约1000米的砾石险滩。

“碛”字在《汉书》中解释为“积水为湍,积石为碛”。由于碛口附近古有大同镇,所以这个碛被称为“大同碛”,又因此地巨石形成的落差仅次于壶口,所以当地人称这个碛为“二碛”。张兴贵向记者介绍碛口古镇的由来。

“大同碛”把原本宽400米的黄河水道挤压成80米,一下子把宽阔平缓的河道挤压成狭窄曲折的险急湍流。下游狭窄的水道内水流流速骤增,暗礁林立,险象环生。

这一险滩,让来自黄河上游的货运大船无法通行,于是借卧虎山良港卸货,转水运为陆运,碛口逐渐形成货运码头。

碛口古为军事重地而非集镇。据《临县志》记载,清乾隆六年(公元1741年),一场大洪水冲毁了黄河上游的曲峪镇与湫水河上游的侯台镇,两镇的商户居民在洪水过后,逐渐迁入碛口,碛口从此成为闻名北方的水陆码头。

从观景平台横过马路就来到了古镇。时隔百年,碛口古镇还保留着清代山区传统建筑的模样,码头、货栈、票号、当铺、酒肆、庙宇、民居,古镇内仍较为完整地保存着大量明清时期建筑。

典籍中对碛口古镇曾有这样的描述:人烟辐辏,货物积山,船舶叠岸,驼铃不绝。

还有不少原住居民在古镇生活。

还有不少原住居民在古镇生活。

张兴贵介绍,古镇在鼎盛时期,大小商号有380多家,碛口商号主要经营粮食、麻油、盐碱、皮毛、药材、钱庄六大行业,各类物资源源不断地从西北产地沿黄河顺流而下,到碛口后再由骡马、骆驼转运至吴城、晋中、京津、汉口等地,而丝绸、茶叶、烟酒等日用品则从这里起运销往西北。

西接陕、甘、宁、蒙,东连太原、京、津,鼎盛时期的碛口古镇吸引了大半个中国的商人,成为东西经济文化交流的枢纽,也成为了晋商发源地之一。碛口古镇也被称为“水旱码头小都会,九曲黄河第一镇”。

尚未登高品联,记者就大致感受到了联的含义和意境。

黑龙庙前看山河

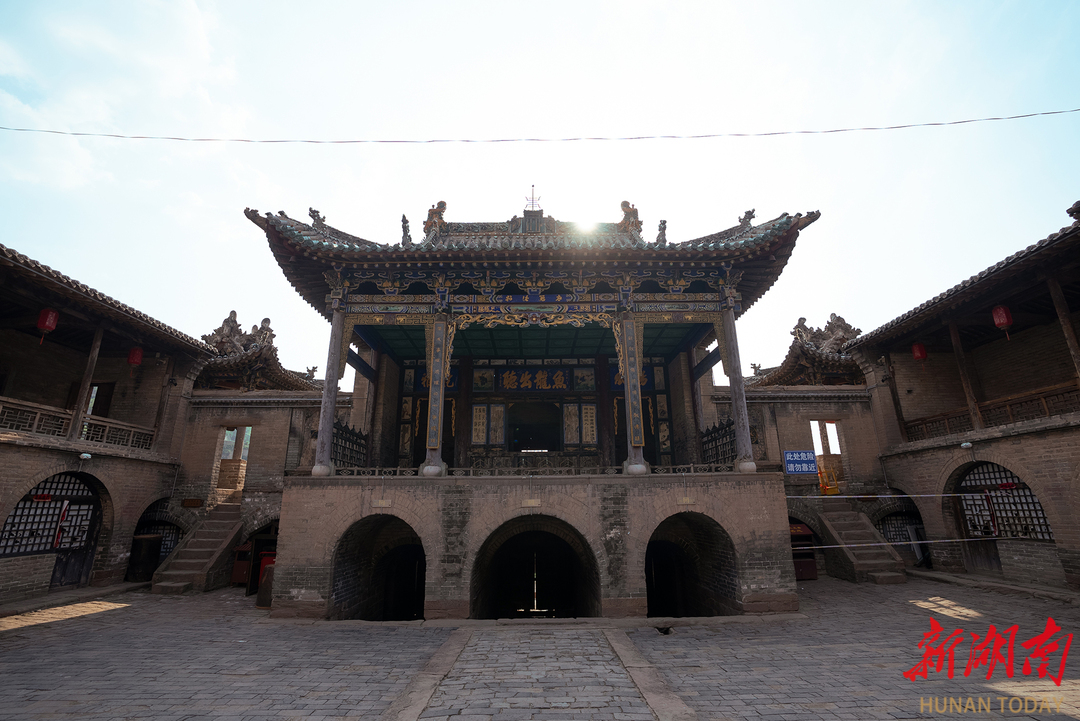

黑龙庙全景。

黑龙庙全景。

穿过古镇,向卧虎山攀登,半山腰就是碛口古镇的标志性建筑——黑龙庙。

站在始建于明朝的黑龙庙前,居高临下,远眺黄河浪涛,近观湫水波澜,聆听碛口涛声,古镇全貌尽收眼底。

黑龙庙里供奉着黑龙、河伯、风伯、关帝、华佗,为的是保佑往来船只平安,商家生意兴隆。

庙门上的这副石刻对联,是清代永宁州人崔炳文于道光年间撰书。

崔炳文曾任广西新宁州知州,祁县昭余书院主讲,是书香门第出身,其父崔相亦是饱学之士,被碛口商人们聘为私塾先生。崔炳文常到碛口,对碛口的风土人情、地理历史以及经济文化了如指掌。

“上联中的‘物阜民熙’是对碛口古镇物资丰富,社会安定,人民安居乐业的精妙概述。”张兴贵介绍,当地人编成的临县秧歌就这样唱过:碛口镇里净是油,油篓垒成七层楼,苦力扛来牲畜驮,三天不出满街流。

下联中的“河声岳色”则是对黄河流经晋陕峡谷时山河之间地貌特征的描写,常见于诗词中,逐步成为描述黄河流域文化的一个专属名词。碛口,有黄河,有卧虎山——河声岳色用于此名副其实。

“崔炳文用短短十四个字,囊括了古镇的经济、民生、山水、文化,物质与精神并存,意象与形神毕具。此联言简义丰,韵味十足,无愧为碛口古镇最负盛名之作。”张兴贵如此评价。

庙门上还镶嵌了王继贤撰写的另一副楹联:“山河碥带人文聚;风雨祥甘物气和。”

王继贤系湖南省黔阳县人,清代道光年间曾任永宁州知州。张兴贵品鉴:“人文聚”三字,特别耐品,一个聚字,凸显了碛口文人聚集,文化昌隆的景象;“风雨”二字,则与“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”的含义暗合。王继贤给黑龙庙题联时,或许蕴含着以顾宪成思想自勉的深意。

黑龙庙山门戏台。

黑龙庙山门戏台。

穿过庙门就看见建在山门上的戏台,戏台廊柱也有一副楹联:“众观戏情,传情传意戏传情;章成事理,顺理顺心事顺理。”

张兴贵告诉记者,直至今日,戏台仍常有演出。因地势空阔,声音可远扬十里之遥,故有“山西唱戏陕西听”之说。

听涛阁上听涛声

张兴贵为记者解联。

张兴贵为记者解联。

皓月当空,时至夜晚。张兴贵邀请记者去黄河边的“听涛阁”走一走。

借着月光,走进古镇码头沿街一处叫四和堂的院落,拾级而上到二楼,见一长亭,这就是“听涛阁”。

白天从这里看黄河,上下游数十里一览无余,整个碛口码头尽收眼底,可谓占尽了地利。

夜晚,记者只能静听黄河的涛声。月夜下,水流冲击着礁石,拍打着堤岸,巨大的回响仿佛千军万马在咆哮。此时此刻,记者不免有些激动,感觉心跳与黄河在一起共振。

古镇是如何衰落的?记者问张兴贵。

他介绍,20世纪30年代末,历经黄河水患、现代铁路运输兴起、战争等多重因素,碛口古镇,慢慢地翻过了它璀璨的一页,最终完成了商品集散中心的历史使命,逐渐被人遗忘在荒凉贫瘠的黄水沟壑中。

碛口古镇如今成为了文旅胜地。

碛口古镇如今成为了文旅胜地。

1989年,画家吴冠中首先发现了这颗遗落在黄河岸边的明珠。此后,专家学者纷至沓来,美术、摄影工作者与影视剧组也慕名而至,现在已成为一个著名的文旅景点。张兴贵感叹,寂寞了近百年的碛口古镇再一次复苏。

月明如昼,黄河流声。

站在听涛阁聆听黄河的涛声,这是历史的回响!夜深了,记者久久不愿离去。

【记者手记】表里山河大文章

朱玉文

一个古镇,一副楹联,让记者远行千里。二百年的兴衰成败、古镇沧桑,令记者无比震撼,大呼值得。

三条一号旅游公路将山西的旅游景点“串珠成线”。黄河一号旅游公路以“踏访黄河、文明探源”为主题,长城一号旅游公路以“边塞古风、跨越长城”为主题,太行一号旅游公路以“大美太行、天下脊梁”为主题。

记者沿着黄河一号旅游公路一路向南,惊喜不断浮现。隰县小西天的三字联让我们感受到极简中的意蕴深长;登上鹳雀楼,历代文人题咏目不暇接;而风陵渡口处,“华岳三峰凭槛立;黄河九曲抱关来”的联句将潼关的气势烘托而出。

“物阜民熙小都会;河声岳色大文章”这副短联,何止是形容碛口古镇的繁华,这分明就是在描绘表里山河大文章,关中大地尽繁盛。不知如此诠释,崔炳文满意否?

点评嘉宾:张兴贵

山西临县人,教育工作者、楹联创作人。先后在国内征联中获奖300多次,有70多副对联悬挂于全国各地风景名胜区,多次出任央视春联评选、中国百诗百联大赛楹联评选等国内重要征联评委。2021年出版《文说碛口》一书。

中国楹联学会 湖南省委宣传部指导

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/朱玉文

摄影摄像/易昂

视频出镜/朱玉文

剪辑/戴钺

设计/叶艳娜

责编:颜青

一审:陈永刚

二审:赵雨杉

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号