夏光弘 《书屋》 2025-10-20 16:31:36

文/夏光弘

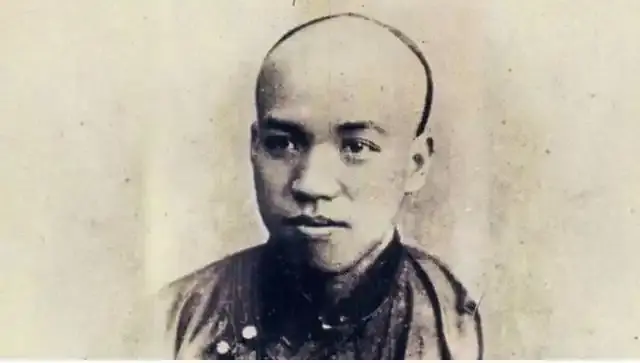

中国近代维新壮士,杰出的政治家、思想家谭嗣同,于清同治四年(1865)出生于北京宣武门外懒眠胡同其父亲谭继洵的官邸。他六岁那年,全家搬迁到库堆胡同的浏阳会馆,其童年生活主要在北京度过。光绪二年(1876)春,北京暴发白喉。谭母徐夫人、长兄嗣贻与次姊嗣淑,竟先后染病去世,发生了“五日三丧”的大难。谭嗣同也染上了此病,三天三夜昏迷不醒、滴水不进,“气息奄奄,生死莫卜”。但十二岁的谭嗣同生命力坚韧,竟奇迹般苏醒了,父亲感到意外,就给他取了个表字“复生”。

然而,谭嗣同至此还未到过他的祖居地浏阳。直至光绪三年(1877)夏,其父亲由京官外放,补授甘肃巩秦阶道,决定上任前先回浏阳为亡妻徐氏修墓,才带着谭嗣同等人回乡。谭嗣同自十三岁那年回乡之后,对家乡一往情深,往后二十年间竟十一次回到浏阳。

随父第一次回乡的路线:先由天津乘船经烟台至上海,再由上海逆长江而上至洞庭湖,再溯湘江至长沙,后陆行到浏阳。他第一次抵达居浏阳城北的“大夫第”,和二哥嗣襄到浏阳河的码头坐船游玩,为家乡的山水美景所惊艳。很快他就与小两岁的唐才常相识订交,一同拜欧阳中鹄先生为师,同床共砚,砥砺学业,从此结为“刎颈交”。这次回乡,至次年春,谭嗣同才随父赴甘肃,一路上艰辛备尝,二哥嗣襄送至襄阳返回,他们父子一行直至秋天才抵达兰州,再到秦州上任。

光绪五年(1879)夏,谭嗣同受父命第一次单独出远门,由秦州启程回浏阳。到家后,二哥嗣襄就带他往浏阳东门拜访涂启光先生。涂先生便带着自己的三儿子涂儒翯,一同到浏城谭府大夫第陪嗣同一起读书。涂先生是秉承乾嘉汉学遗风的大学者,于文字、训诂都有一定研究,尤长于史学。谭嗣同在涂先生指导下,系统攻读《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等儒家经典,及《史记》《汉书》《后汉书》等史籍,并学习作诗。在文章方面,谭嗣同模仿涂先生桐城古文的风格,达到了非常相似的程度。谭嗣同在浏阳随涂先生读书三年。

光绪十年(1884),谭嗣同二十岁。十月,经首任新疆巡抚刘锦棠奏报,谭嗣同以“知府补用”,即有了“候补知府”的官衔。于是,时已升任甘肃布政使的谭继洵,命嗣同于光绪十一年春回湖南,准备参加八月的湖南乡试。谭嗣同于当年夏季第三次回到浏阳,首次参加乡试,虽未中式,却沿途留下了《到家》《山居》《道旁柳》等描写家乡的诗歌。冬返甘肃,由浏阳至长沙的路上,又作《枫浆桥晓发五律》云:“桥上一回首,晓风侵骨寒。送人意无尽,惟有故乡山。野水晴云薄,荒村缺月弯。役车休未得,岁暮意阑珊。”

光绪十四年(1888)夏,谭嗣同与二哥嗣襄一起由甘肃启程返回浏阳,准备一同参加八月湖南乡试。此次乡试,兄弟二人均未中,谭嗣襄欲自谋创业,渡海投靠亲家台湾道唐景崧,嗣同则复归甘肃。兄弟二人作别于汉口:“同舟涉江,风大作,冻雨横飞。浪高于舟数尺,时时跃入舟,衣履皆濡。舟人失色,兄弟相视而笑。嗣同遂口占二诗……仲兄为击节赏叹。语音未绝,遂已泊岸。相与从容拂衣而去,见者诧为异人。”及别,又为诗曰:“茫茫天地复何之,怅望西风泪欲丝。悲愤情深貂拌肉,功名心折豹留皮。一朝马革孤还日,绝胜牛衣对泣时。各有桑蓬千里志,不劳辛苦寄相思。”谭嗣同愿兄男儿应有志于四方,不意“马革裹尸”竟应在仲兄,成了与兄永诀的“诗谶”。兄弟告别后,谭嗣同于光绪十五年(1889)春才抵达兰州。三月底,谭嗣同奉父命进京,拜工部主事浏阳学者刘人熙为师,准备参加当年己丑恩科的顺天府乡试。正当他“为学日有新进”之时,岂料五月初即惊悉二哥嗣襄在台湾病逝,谭嗣同“创巨痛深”,泪如泉涌,急忙携从子传简星夜南奔,赶赴上海迎仲兄灵柩运回浏阳。至次年二月,他才择地安葬仲兄于浏城关口冷水井之源,并于墓前石柱题“恨血千年,秋后愁闻唱诗鬼;空山片石,苍然如待表阡人”以挽。

光绪十六年(1890)四月,谭继洵正式就任湖北巡抚,谭嗣同于夏季从武昌回归浏阳。他回家后即到浏城关口亡兄嗣襄墓地扫墓吊唁,听说古港李兴锐(两江总督)家藏书多,就应其侄李昌洵之邀,到古港筱墅垅李家度暑,在不到四十天的时间里读完了一部《知不足斋丛书》三十卷。李家塾师卜秋芙,初以为嗣同是走马观花,但经过交谈,才知道他真是一目十行,博览强记。这年八月一个雷雨交加的清晨,大夫第宅院里两棵高约六丈的梧桐树,被暴雷劈倒了一棵。谭嗣同便利用它的残干,先后制成两把七弦琴,一名“雷残”,一名“崩霆”。这两把琴都成了他的珍爱之物。谭嗣同会制琴,也善于抚琴,对琴谱之学颇有研究。如今,“崩霆”琴藏于湖南博物院,“残雷”琴藏于北京故宫博物院,都成了谭嗣同存世的珍宝,可见他这第六次回乡的收获真大。

光绪二十年(1894)八月,谭嗣同在长沙参加了第五次也是最后一次乡试,主考官批云:“奇思伟论,石破天惊!”声名远播而终未取,谓之“不中犹中”。此后,谭嗣同不再从事时文写作,与科举决裂。试罢,由陆路回浏阳,静下心来参加了《浏阳谭氏族谱》的撰著,成《浏阳谭氏谱》四卷。在浏期间,他多作家传、家谱,有《〈仲叔四书义〉自叙》《启寰府君家传》《崇安侯壮节公家传》《新宁伯荩臣公家传》《太傅新宁伯庄僖公家传》等十四种,并作《史例自叙》和《先妣徐夫人逸事状》,为后世留下了一批研究谭氏家族和历史的宝贵资料。

光绪二十一年(1895),中日《马关条约》的签订,使谭嗣同的思想发生了巨大转变。深沉的亡国之忧,使他迫切要求革新,“育人材”以振兴中华。于是,他和正在两湖书院读书的唐才常、刘善涵商量,决定写信给欧阳中鹄老师,请求他在浏阳县设立算学格致馆。在那封洋洋万言的《上欧阳中鹄书》中,谭嗣同提出了“变科举以育人材,开议院以达下情,改官制而少其层累”的政治主张,而作育人材的试验是“先小试于一县”,在浏阳设立算学馆。八月,因拟将浏阳南台书院改为算学馆的建议,遭到时任湖北宜都县知县浏阳人陈长橿的反对,谭嗣同从武昌赶回浏阳会商。又因当时浏阳遭遇特大旱灾,书院公款皆挪为赈灾款项,谭嗣同便与欧阳中鹄、唐才常、涂儒翯等人召集十同志,每人捐款五十缗,集资先在浏阳文庙奎文阁内成立小型的浏阳算学社。谭嗣同还拟定了《算学社章程》,从而创立了中国近代史上第一个自然科学团体,揭开了湖南维新运动的序幕。他这第八次回浏阳虽只一月,九月即返回武昌,但却得到欧阳中鹄师的赞许,认为“复生操实谨严,令名蔚起。论事极有见地,任事极有力量,实系达艺从政之才”。

同年十一月,谭嗣同第九次回浏阳,见赈灾情况紧急,遂留下协助欧阳中鹄办理赈灾事务,成为其得力助手。欧阳中鹄曾打算请陈宝箴委任谭为“筹济总局”提调。谭嗣同草拟了《办赈条陈十二条》及《保护金厂章程六条》,认为矿产为“天地自然之利,亦救荒之上策”,力主开矿,实行“以工代赈”,解决灾民的生活问题。他还与唐才常、黎宗鋆等设立官煤局,开设煤矿,招民采运,“日活二万人”。他还在湖北为浏阳赈灾劝捐、筹款、购粮,想办法解决赈灾中的钱荒问题。谭嗣同在浏阳协助办赈将近一个月。不料此时,其父谭继洵却来函命嗣同立即返鄂,随湖北布政使王之春出使俄国。十二月初十日,谭嗣同被迫离浏返鄂。途经长沙时,他拜访了湖南巡抚陈宝箴,其品格才华和学识能力,给陈宝箴留下了深刻的印象。

光绪二十二年(1896),是谭嗣同北游访学收获巨大的一年。七月二十三日在南京书一长信致欧阳中鹄,汇报自己的思想变化,名为《北游访学记》,实已包含了后来《仁学》中的许多基本思想,可视为“别开一种冲决网罗之学”的滥觞。九月下旬,谭嗣同为南京就任知府需招聘师爷事,第十次回到浏阳。同乡黄颖初应聘为幕宾,为知府担任签记秘书。随后为浏阳矿务之事前往长沙,十一月初二日抵达湖北。

光绪二十四年(1898)闰三月十五日,谭嗣同由长沙回浏阳,次日《湘报》刊发他的《以太说》和《湖南不缠足会嫁娶章程》。归浏期间,他与黎宗鋆、唐才常、欧阳笠耕成立群萌学会,这是他继在湖南创立南学会、时务学堂以来,在浏阳成立的“讲学论政”学会,于是欣然而作《群萌学会叙》。在家中,他曾自撰桃符,有“大陆龙方蛰,中原鹿正肥”之句以抒胸臆。该月下旬,谭嗣同被张之洞委任为湖南制茶公司总办。此时他虽已主持南学会,又任时务学堂总理,但其父致电通知委任后,便开始负责纠集绅商,筹划购买制茶机器以及寻找合适的厂房。

四月初三日,谭嗣同离浏赴长沙,恰逢结婚十五周年纪念日,他写下《戊戌北上留别内子》,中有“生生世世,同住莲花……但愿更求精进,自度度人,双修福慧”语,并为李闰作诗云:“婆娑世界普贤劫,净土生生此缔缘。十五年来同学道,养亲抚侄赖君贤。”夫妻二人依依难舍,第二日又同舟去长沙,四月初五日抵达。令人难以料到的是,他这次离开浏阳,竟是他最后一次告别故乡……

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《书屋》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号