王铭俊 湖南日报 2025-10-18 12:47:35

湖南日报全媒体记者 王铭俊

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

从历史与科学的维度来审视,杨振宁是真正的物理学巨匠——他树立起20世纪物理学的里程碑,有几十个诺贝尔奖,和他提出的理论有关。

他始终心系祖国科教事业,如南开大学葛墨林院士曾说:“杨先生为祖国做了很多事,只是他自己不愿意说。”

他的研究,几乎奠定整个20世纪后半叶基础物理学的总成就

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁,在学术上到底有多牛?

1956年,杨振宁和李政道提出宇称不守恒理论。

1957年,诺贝尔委员会立马将当年的诺贝尔物理学奖颁给了他们。这个获奖速度,在诺贝尔奖历史上创下纪录。

1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

要知道“宇称不守恒”是什么?得先了解什么是“宇称守恒”。

宇称,是指一个基本粒子与它的镜像粒子完全对称。

就像人在照镜子时,镜中的影像和真实的自己,总是具有完全相同的性质——包括容貌、装扮、表情和动作。

同样,一个基本粒子与它的镜像粒子所有性质完全相同、运动规律也完全一致,这就是宇称守恒。

杨振宁之前的物理学大师,在研究遇到瓶颈时,都不愿意假设宇称不守恒。这时杨振宁和李政道站了出来。

1956年,两人在深入细致地研究各种因素后,大胆断言:τ和θ是完全相同的一种粒子,但在弱相互作用环境中,它们的运动规律却不一定完全相同。

此后不久,同为华裔的实验物理学家吴健雄用一个巧妙的实验验证了该理论。

宇称不守恒的发现颠覆了物理学界对自然界“完美对称性”的固有认知,揭示自然界本质上是复杂且不对称的。

但,这还不是杨振宁最著名的成就。他最突出的贡献是“规范场论”。

宇宙中存在四种力——引力、电磁力、强力和弱力。物理学的终极目标,就是找到可以统一解释这四种力的理论,也称“大一统理论”。

杨振宁带着学生米尔斯,提出了“杨——米尔斯规范场论”,统一了除引力之外的另外三种力,朝着“大一统”迈出了非常关键的一步。

1999年杨振宁与米尔斯于石溪

1999年杨振宁与米尔斯于石溪

规范场论的核心是“杨——米尔斯方程”。它有多牛?

有多个诺贝尔奖,是直接利用“杨——米尔斯方程”拿到的;有几十个诺贝尔奖,和杨振宁提出的理论有关;还有数个“数学界诺贝尔奖”菲尔兹奖,也是研究“杨——米尔斯方程”得到的。

正如美国声誉卓著的鲍尔奖,在给杨振宁颁奖时评价说:“这个理论模型,已经与牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的成就比肩,并必然将对未来产生可相提并论的影响。”

学界普遍认为,杨振宁的几大研究,几乎奠定了整个20世纪后半叶基础物理学的总成就。

诺贝尔物理学奖获得者丁肇中这样评价:“提到20世纪的物理学的里程碑,我们首先想到三件事:一是相对论,二是量子力学,三是规范场。”

他奉献给祖国的,如此纯真

杨振宁在物理学上的成就毋庸置疑。

而作为一个中国人,他能够取得如此成绩,无疑更值得我们骄傲和自豪。

1945年杨振宁赴美留学,随后加入美国国籍。

杨振宁曾在接受采访时说:“我是1964年3月23日加入美国国籍的,当时作这个决定曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定。”后来,杨振宁在一本书里透露,“我父亲到临终时都没原谅我放弃中国国籍。”

为在美国更好地进行科学研究,杨振宁一度选择加入美国国籍。但他无时无刻不眷念祖国,特别是在功成名就后,更寻找和利用一切可能的机会为国效力。

1971年4月,杨振宁了解到美国政府宣布取消前往中国旅行、访问的限制,他果断抓住机遇,在当年夏天回国。

“杨振宁是美籍华裔科学家访问中国的第一人,也是架设起中美之间科学家友谊和交流桥梁的第一人。光是这方面的贡献,杨振宁的成就就是无人能及的。”著名物理学家,曾任中国科学院副院长、北京大学校长的周培源评价。

1972年,杨振宁再次访华,做了10场演讲及座谈。座谈中,他强烈反对中国建造高能加速器,“对我来说,这个问题是很明显的,造价昂贵的加速器与目前中国的需要不符合……我相信,我的想法是对的。”

针对在中国造大型对撞机的声音,杨振宁于2016年发表长文,再次明确表示反对。他还在2019年一次采访中明确指出:“这领域不只是从今天开始,而是从30年以前开始,就已经走在末路上了……”留下在物理学上的真诚告诫。

杨振宁还尽其所能,帮助国内科学教育事业发展。

1978年,中国科学技术大学创建首期少年班,杨振宁是倡导者之一。

1980年,杨振宁利用自己的教授身份,在纽约州立大学石溪分校策划成立“与中国学术交流委员会”。其设立的奖金,10年间资助超过80名国内学者前往美国进修。

1983年,杨振宁发起成立中山大学高等学术研究中心基金会。1986年,杨振宁在南开大学数学所建立理论物理研究室。1997年,杨振宁推动成立清华大学高等研究中心。他不仅亲自挂名担任研究中心名誉主任,还以个人名义捐献400万美元,邀请、招聘来许多的教授、研究员……

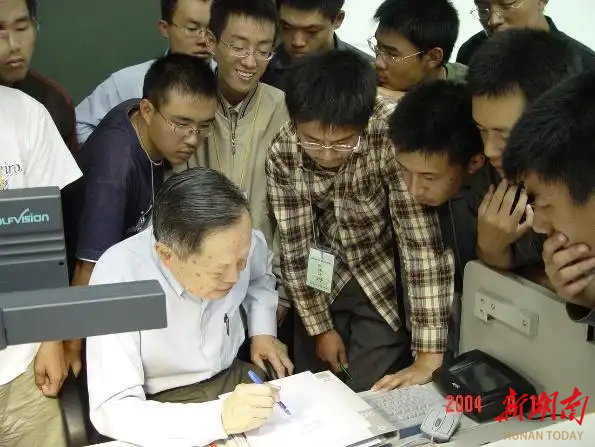

2004年秋,杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流

2004年秋,杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流

回顾杨振宁的经历和贡献,其实不难发现,杨振宁是一个具有强烈爱国情怀的科学家。

南开大学葛墨林院士曾说:“杨先生为祖国做了很多事,只是他自己不愿意说。”

他虽然不愿意说,但并不代表这些事情就没有发生过。

在杨振宁被评为感动中国2021年年度人物时,颁奖词是这样的——

站在科学和传统的交叉点上,惊才绝艳。

你贡献给世界的,如此深奥,懂的人不多。

你奉献给祖国的,如此纯真,我们都明白。

曾经,你站在世界的前排,现在,你与国家一起向未来。

20世纪70年代,杨振宁回国后,很早便来到了湖南

1973年7月19日,杨振宁在湖南省外事部门领导的陪同下从北京来到韶山,参观了毛泽东主席的旧居,并和大家合影留念。

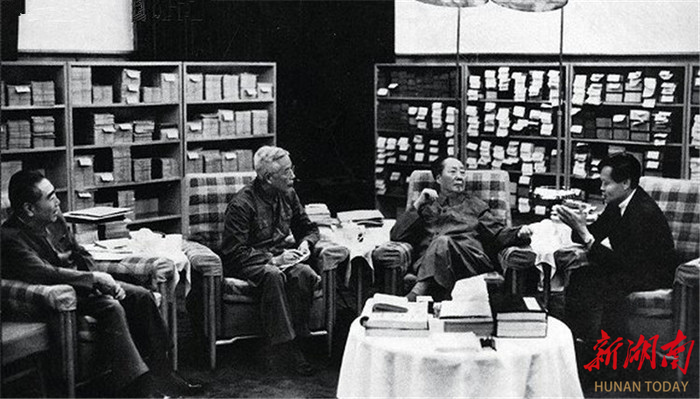

这次来韶山,缘于2天前在中南海和毛主席的见面。

见面是杨振宁主动提出的。当时毛主席已80岁高龄,身体很不好,基本不见客了。杨振宁没抱太大希望,但没想到,他突然接到了一个通知:毛主席要在自己的书房接见他。毛主席会见华裔科学家,还是第一次。

得知这一消息,杨振宁十分激动,去见毛主席那天,他专门起了个大早。收拾干净后,他就被警卫员带进中南海毛主席的书房里。

虽然毛主席的身体情况很不乐观,这次会面的时间也比较短,只进行了1个多小时,但二人仍相互切磋谈论了很多话题:从基本粒子出发,到宏观宇宙;大到天文地理,小到自然科学实验;甚至毛主席不经意间说出的一些想法,都能给到杨振宁很多科学启迪。

毛主席亲自将杨振宁送到门口,并再一次紧紧握住了杨振宁的手,激动地说道:“我年轻的时候也想从事科学工作,为国家和人民作出贡献,但因为种种原因都没能实现,可今天看到你,我很高兴,衷心感谢你,你对世界是有贡献的。”

1973年7月17日,毛泽东在中南海住地会见杨振宁(右一)图源:中国新闻周刊

1973年7月17日,毛泽东在中南海住地会见杨振宁(右一)图源:中国新闻周刊

接受会见后,杨振宁决定去韶山看看。

参观完毛主席旧居后,杨振宁又兴致勃勃地参观了韶山陈列馆的各个展室。

其间,杨振宁被邀请到装饰一新、灯火通明的休息室稍事休息。

环顾四周后,他觉得房间灯光有些晃眼,于是直率地对湖南工作人员说:“灯光的设置和房间的面积有一个合理的比例关系,不是说灯光越亮效果就越好。”接着又诚恳地说:“大家不要以为物理学很神秘、很高深,其实它就是人们日常生活的高度概括。”

随即,杨振宁掏出笔来,在一张纸上写了一连串数学公式,递给工作人员说:“建议你们以后按这个公式配置灯光。”

事后,工作人员不禁对这位世界著名的物理学家科学严谨的态度顿生敬意。

值得一提的是,44年后的2017年,杨振宁又将自己的“综艺首秀”献给了湖南。在一档名为《我是未来》的节目中,杨振宁被问及,拿到诺贝尔奖的感受是什么?

他说,他得诺贝尔奖最重要的贡献,就是帮助中国人改变了觉得自己不如人的心理。

或许,真正的科学精神,不仅在于探索未知的勇气,更在于点燃他人心中的火种。

责编:王铭俊

一审:王铭俊

二审:刘文韬

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号