湖南日报·新湖南客户端 2025-10-17 17:32:51

文/张毅龙

我是在一个失眠的秋夜,忽然悟得雨是认得人的。

它认得每个人的年岁,晓得该用怎样的步子走进他们的耳朵。这认知来得突然,却又理所当然,仿佛一个久别重逢的故人,在适当的时辰叩响了门扉。

记得十六岁那年的雨,是隔壁堂姐出嫁时的鞭炮声。我躲在自家草楼上,听着那噼里啪啦的热闹,捂着嘴偷偷地笑。那时的雨啊,总是来得恰到好处——要么在放学路上突然倾盆,让我们这群半大孩子有了淋雨的借口;要么在夏夜里骤然而至,打在邻居种的凤仙花上,发出细碎的声响,像是天地在说悄悄话。我最爱趴在窗台上,看雨珠在瓦片上跳舞,一颗接一颗,从屋檐垂下晶莹的珠帘。老娭毑常说:“这雨认得我们家娃娃呢,知道你喜欢听它唱歌。”

四十三岁那场雨,却是医院走廊尽头的挂钟。母亲摔跤躺在病房里,我在走廊上来回踱步。雨声滴滴答答,和挂钟的秒针步调一致,一声声,数着天明。那年的雨格外漫长,从立春落到谷雨,又从白露落到霜降。每一个陪护的夜晚,我都能听见雨在窗外徘徊,时而急促,时而舒缓,像是在替我诉说那些说不出口的焦虑与期盼。医院的芭蕉叶被雨打得啪啪作响,那声音至今还留在记忆里,带着消毒水的气息。

如今年逾花甲了,雨声穿过半生岁月,像个熟悉的老邻居,不请自来地坐在我窗外。它不再喧哗,也不再催促,只是静静地来,静静地去。今夜这场雨来得格外斯文,像是知道我这些日子睡得浅,特意放轻了脚步。

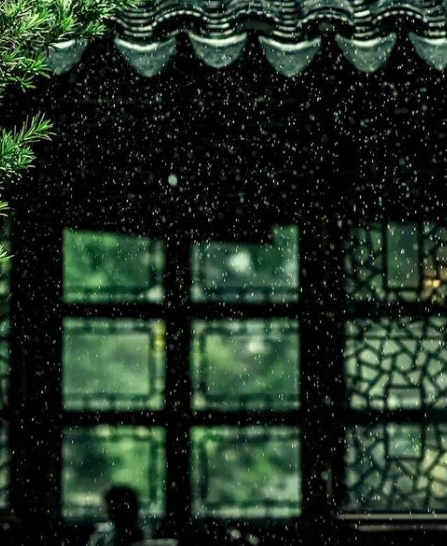

推开窗,秋夜的凉意便漫了进来。没有雷声开道,没有狂风作陪,天色是不知不觉沉下来的,像一块用旧了的徽墨,在清水里慢慢化开,洇出一幅淡雅的水墨长卷。雨丝细得几乎看不见,只有隔壁院子里的老芭蕉知道——每片叶子都在黑暗里泛着油光,像是被谁用绿玉细细打磨过,温润如玉。雨珠顺着叶脉滑落,在叶尖稍作停留,然后无声地投入大地的怀抱。

这让我想起韦应物那两句极恬淡的诗:“微雨夜来过,不知春草生。”我的小院里只有野草,还有几丛野菊在墙角悄悄打苞,还有几株老桂树,花期刚过,余香尚存。万物都在雨的掩护下,完成自己的心事——野菊在准备明日的绽放,桂树在酝酿来年的芬芳,就连墙角的青苔,也在雨中悄悄蔓延,为石阶铺上一层柔软的绿毯。

雨声渐渐密了,像是天地在用古老的方言诉说些什么。这让我想起王维在《山居秋暝》中描绘的“空山新雨后”,虽然此刻不是山中,却同样能感受到那份洗净尘嚣的清明。雨水顺着瓦沟流淌,在檐下挂起一道透明的水幕。透过这水幕望去,院中的石灯、铁篱、花木都微微晃动,像是浸在清澈的溪水里。

雨也有闹脾气的时候。记得杨万里写过,雨会嫉妒诗人看山,故意垂下珠帘把山色藏起一半:“似妒诗人山入眼,千峰故隔一帘珠。”写得何等俏皮!此刻的雨倒像个调皮的孩子,见我望着远山出神,便撒下细密的雨幕,让群山若隐若现。这欲说还休的美,反倒比晴日里更让人牵挂。远处的山峦在雨帘后时隐时现,青郁郁的山色被雨水晕染开来,浓一处,淡一处,宛如米氏父子的水墨云山。

这哪里还是雨?分明是个懂得留白、擅长藏锋的画师了。它知道如何用最细腻的笔触,勾勒出最动人的景致。雨声敲在不同的事物上,奏出不同的乐章——落在檐上是清脆的,落在芭蕉上是浑厚的,落在泥土上是沉闷的,这些声音交织在一起,成了一支天然的交响曲。

夜渐深,雨声从疏疏落落变得绵密执着。这时该叫它夜雨了——夜雨最懂怎么撩拨愁肠。忽然想起宋人张咏那句:“无端一夜空阶雨,滴破思乡万里心。”

“滴破”二字真是狠。雨点落在青石阶上,声音轻得像叹息,落在游子耳中却重如千钧。它们不紧不慢地敲着,仿佛不是敲在石头上,而是直接敲在心上。久了久了,心真的会被滴出个窟窿,所有藏着的寂寞都汩汩地流出来。这让我想起在外漂泊的这些年,每逢夜雨,总会想起故乡的老屋,想起屋后的竹林,想起母亲在灯下缝补的身影。那时的雨声,总是带着三分凉意,七分乡愁。

其实千百年来,落的都是同一场雨吧?它落在《诗经》的“风雨凄凄,鸡鸣喈喈”里,落在杜甫的“随风潜入夜,润物细无声”里,落在李商隐的“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”里。唐朝的雨打在芭蕉上,是“一声声,一更更”的缠绵;宋朝的雨飘在客舟中,是“江阔云低”的飘零;到了清朝,雨还在下,听雨的人却已两鬓如霜,只能“一任阶前、点滴到天明”。

变的从来不是雨,是听雨的人。少年时在歌楼听雨,雨声是助兴的丝竹;中年在旅途听雨,雨声是知心的旅伴;如今在崇文阁,雨又变回雨,你听或不听,它都在那里,不增不减。这其中的滋味,又岂是“愁”一个字能说尽的?

雨声渐渐倦了,像一支长长的曲子弹到了尾声,从急管繁弦转为清商雅韵。我忽然想起皇甫松《忆江南》里的光景:“闲梦江南梅熟日,夜船吹笛雨潇潇。人语驿边桥。”那该是怎样一个迷离又温存的江南夜啊!梅子初黄,夜雨潇潇,画舫中有人吹笛,驿桥边有人低语。同样是雨,落在梦里就变得温柔,和笛声、人语织成一片氤氲的背景。我的窗外没有笛声,但这份因雨而起的、悠远的情思,古今大抵是相通的。

这让我想起去年在洞庭的经历。也是这样的秋夜,我在茅草街的一家临水客栈里听雨。雨点打在河面上,漾开无数涟漪;打在乌篷船上,发出咚咚的声响,像是远古的鼓点。对岸的酒家里还亮着灯,隐约传来阵阵的说笑声。那一刻,忽然明白了什么叫“画船听雨眠”。那样的雨,是带着诗意的,是能入画的。

而此刻的雨,是属于自己的。它不为人知,不为诗存,只是天地间最本真的存在。这样的雨,反而更接近生命的本质。

天快亮了。东方的天际渐渐泛出鱼肚白,雨声越来越疏,越来越轻。我猜明早蛛网上会挂着钻石般的雨珠,在晨光中闪闪发亮。院里的野菊应该开了吧?经过一夜雨水的滋润,想必更加精神。石阶上的青苔也会更绿一些,踩上去软软的,像是铺了层天鹅绒。

枕边的诗集还摊开着,那些关于雨的文字湿漉漉的,带着不同时代、不同心境的凉意,一齐向我涌来。从《诗经》到《楚辞》,从唐诗到宋词,雨一直在下,一直在文人墨客的笔下流淌。可是,再美的诗句,又怎能道尽雨的千万分之一呢?

在渐渐稀疏的雨声里,我忽然很想问问:这千百年来,到底是我们在听雨,还是雨一直在听着我们的故事?听我们的悲欢离合,听我们的喜怒哀乐,听我们从青丝到白发的所有心事?

雨停了。最后一声雨滴从屋檐落下,在青石板上溅起一朵小小的水花。天地间忽然静得出奇,连远处传来的第一声鸟鸣都显得格外清脆。新的一天开始了,而昨夜的雨,已经成了记忆的一部分,如同生命中所有的过往,静静地沉淀在时光深处。

我轻轻合上诗集,在扉页上写下一行字:听雨听心,听的是自己的生命。

(作者:张毅龙,湘人,曾务农、做工、执教,诗文散见各媒体)

责编:昌小英

一审:昌小英

二审:曾佰龙

三审:邹丽娜

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号