湖南文联 2025-10-15 17:24:34

以血肉为笔,书写和平的史诗——评电影《志愿军:浴血和平》

文|陈扬淋

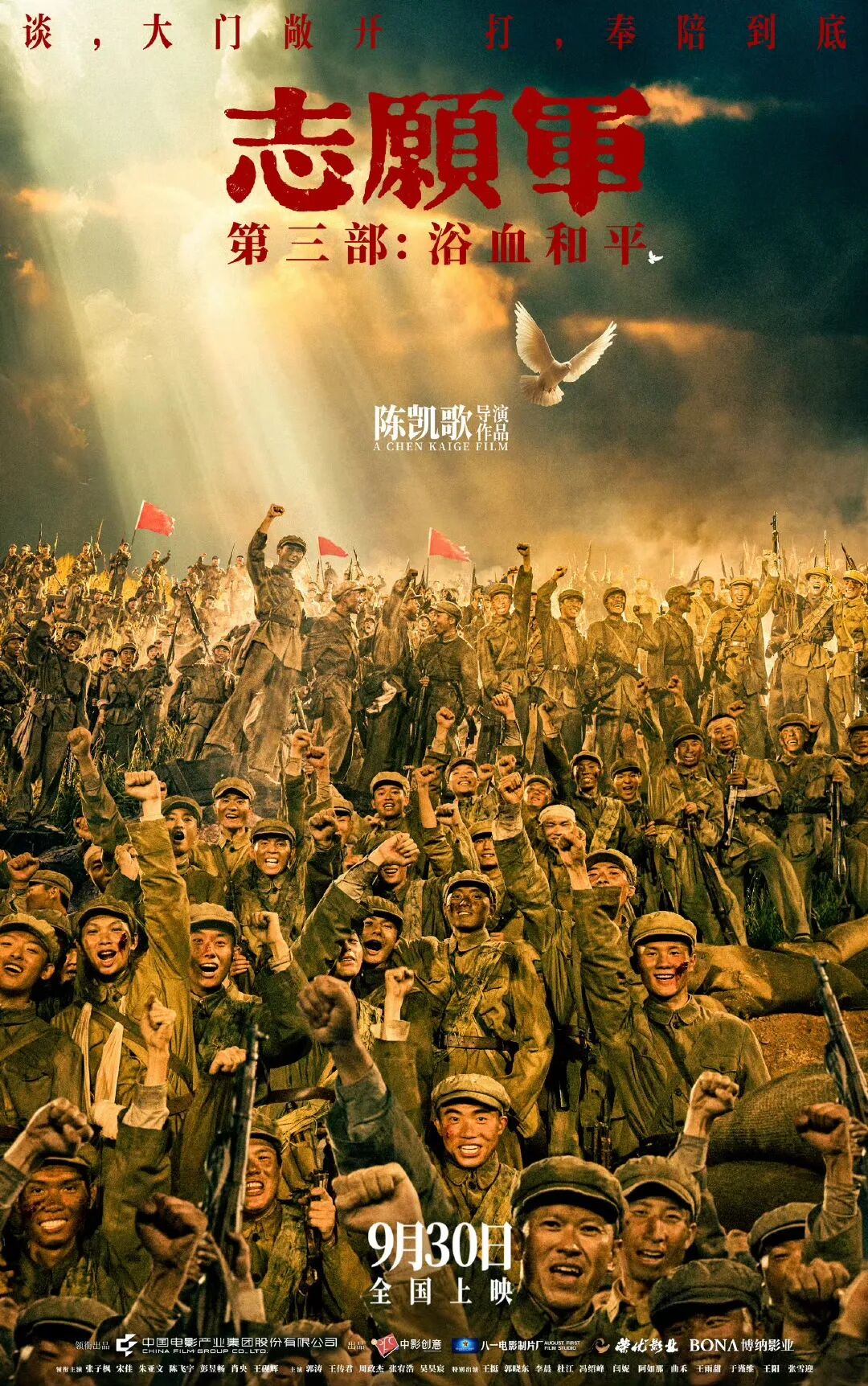

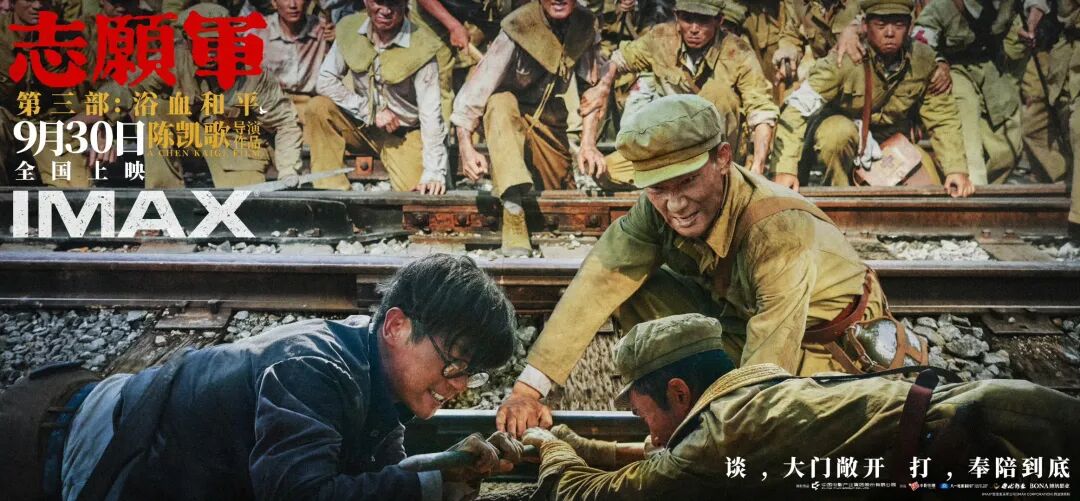

《志愿军:浴血和平》作为纪念抗美援朝战争胜利70周年的献礼片、作为《志愿军》三部曲终章,由陈凯歌执导,张子枫、宋佳、朱亚文、陈飞宇、彭昱畅、肖央、王砚辉领衔主演,该片用“炮火战场”与“谈判战场”的双线叙事,将抗美援朝战争中“边打边谈”的壮阔历史,凝练成一部英雄史诗。影片没有停留于对战争场面的宏大渲染,而是以历史为骨、人性为魂,在747天的血火交织中,让观众读懂“和平”二字背后,是怎样一群人的血肉之躯与不屈信仰。

双线战场的生死呼应

影片最具冲击力的,是对“双线战场”的精准还原。前线战场上,上甘岭的坑道里弥漫着硝烟与血腥,战士们啃着冻硬的土豆,用身体堵住枪眼,在狂轰滥炸下坚守阵地;金城战役的冲锋中,年轻的士兵迎着炮火向前,倒下的身影与升起的红旗直击观众的灵魂。这些场景没有刻意煽情,却用真实的细节直击人心,每一个画面都在诉说战争的残酷,也彰显志愿军的顽强。

而谈判桌上,中方代表则在另一个“战场”上较量,面对美方的傲慢挑衅与底线施压,他们始终立场坚定,用对历史的尊重、对正义的坚守,一次次打破对方的阴谋。当美方以“武力优势”威胁时,中方代表一句“我们是来谈判的,但也随时准备战斗”,不仅展现了外交智慧,更呼应了前线战场的牺牲,谈判桌上的每一步退让,都可能让前线战士的鲜血白流;而前线的每一次胜利,又都是谈判桌上最硬的底气。这种“一文一武”的双线交织,让历史不再是孤立的事件,而是一场全方位的抗争,也让“和平”的来之不易变得立体、可感。

人性刻画的思想深度

由李默尹、李想、李晓组成的“革命家庭”,贯穿了整个三部曲,也成为影片连接历史与观众的情感纽带。李默尹作为经历过战争的老兵,既有着对使命的忠诚,也有着对家人的牵挂;李想在前线战场成长,从青涩的新兵到无畏的战士,他的蜕变里藏着无数年轻士兵的影子;李晓则在后方见证历史,用文字记录下前线的故事,让英雄的事迹得以流传。

影片中一个细节令人动容:李想在坑道里给家人写信,笔尖冻得写不出字,他哈了口气继续写,信里没有豪言壮语,只有“等战争结束,想回家看看”的朴素愿望。但就是这样的愿望,最终却成了永远的遗憾,当他在冲锋中倒下时,手中还紧攥着没写完的信。这个场景没有刻意放大悲伤,却让观众感受到,这些战士不是“钢铁战士”,他们也想家、也怕疼,但为了更多人的“回家”,他们选择把生命留在了战场。这种“人性化”的叙事,让英雄不再遥远,也让观众更能共情,他们也曾是父母的孩子、孩子的父母,是对未来有憧憬的普通人,却因为“保家卫国”的信念,扛起了超越个人的责任。

家国情怀的主题升华

更难得的是,影片没有局限于“家国情怀”的表达,而是将主题升华为对“和平”的普世思考。当停战协议签署的那一刻,银幕上没有欢呼雀跃的场景,而是镜头缓缓扫过战场的废墟、牺牲战士的遗体,以及幸存士兵眼中的疲惫与茫然。这种处理方式极具深意,和平不是胜利的狂欢,而是对牺牲的告慰,是对战争的反思。

影片结尾,李晓将记录战争的手稿整理成册,扉页上写着“为了和平,我们铭记战争”,这句话既是影片的主旨,也是对观众的提醒,我们今天享受的和平,不是天生就有,而是前辈用鲜血换来的;铭记他们的牺牲,不是为了延续仇恨,而是为了珍惜当下的和平,守护正义与尊严。这种超越时代的思考,让影片不仅是对历史的回望,更具有了现实意义,在当下复杂的国际环境中,《志愿军:浴血和平》用历史告诉我们,和平需要捍卫,正义需要坚守,而每一个普通人的勇气与信仰,都是守护和平的力量。

从细节还原中国故事

作为一部历史题材影片,《志愿军:浴血和平》的价值,还在于它对历史的敬畏与尊重。影片参考了大量历史文献,小到板门店谈判的房间布局、中方代表的着装细节,大到战役的时间线、战术部署,都力求还原历史的真相。这种“尊重历史”的态度,让影片不仅是一部电影,更是一次对历史的致敬。同时,影片也以人性化的叙事赢得了更广泛的共鸣,它没有将战争简化为“正义与邪恶”的二元对立,而是展现了战争对所有人的伤害,也让国际观众能够理解,中国人民志愿军的出战,不是为了侵略,而是为了保家卫国,为了维护地区和平与正义。这种叙事方式,不仅提升了中国故事的国际影响力,也为历史题材创作提供了借鉴,好的历史电影,既要忠于历史,也要贴近人性;既要展现民族精神,也要传递和平思想。

电影结束,银幕上的炮火与呐喊渐渐远去,但“和平”二字却愈发沉重。《志愿军:浴血和平》用一部电影的时间,让我们重新认识了那段历史,同时这部影片,既是对英雄的告慰,也是对当下的提醒,当我们享受和平的阳光时,请记得那些曾在黑暗中负重前行的人,当我们谈论“信仰”与“使命”时,请记得那些用生命践行信仰的人。因为他们的血肉,早已融入这片土地;他们的精神,早已成为我们民族的脊梁。而这部电影,就是对他们最好的铭记,以影像为证,以史为鉴,让和平的火种永远传递下去。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号