湖南文联 2025-10-15 15:05:31

文|杨松庵

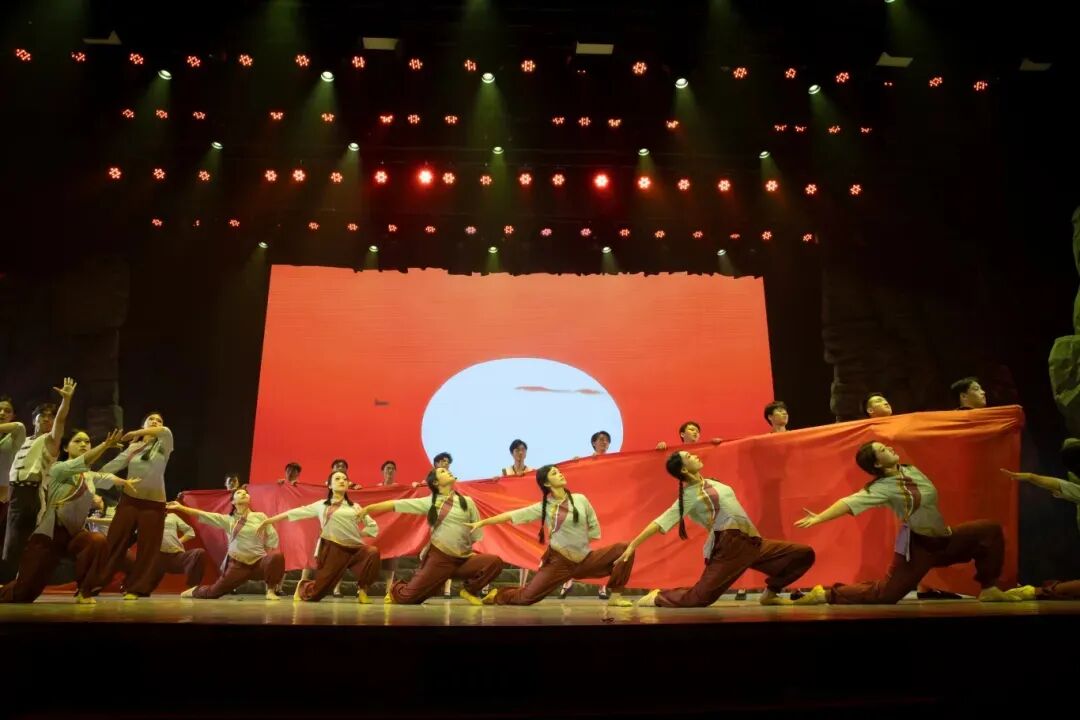

9月18日的长治医学院,红色基因激荡奋进力量,音乐舞蹈史诗《长城·黄河·太行》以多元形式呈现红色经典,吸引更多长医师生走进剧场,在感动中燃起热血和激情。这场艺术党课,以红色经典文化为精神内核,精准锚定长治医学院的红色基因,实现了革命传统与校史记忆的深度共鸣。

一、红色经典文化:锚定基因坐标,激活精神密码

当音乐在舞台上响起,铜管乐器的激昂与弦乐的细腻交织,仿佛将观众瞬间拉回那段烽火连天又充满希望的岁月。创作《长城·黄河·太行》,长治医学院创作团队深入研习中共党史,在历史回响中,寻找心灵的共振,将百年峥嵘浓缩于激荡澎湃的音乐舞蹈之中。他们用艺术独有的呈现回应时代,让红色基因发扬光大,让信仰力量焕发出新的时代光芒。演出通过三个篇章的递进式叙事,完成了从历史回望到使命传承的思想升华。

《长城·黄河·太行》,整场演出以长城、黄河、太行三个精神象征为脉络,通过艺术化的表现形式,展现了中华民族在危难时刻所迸发出的磅礴力量。党委书记王金胜在开场讲述中将观众带回烽火岁月。他强调,虽然战争的硝烟早已散去,但历史的记忆永不褪色,新时代师生更应铭记历史、珍视和平、开创未来。第一篇章“长城脚下”由副校长来丽娜讲述,她带领观众回顾了长城作为中华民族精神图腾的深刻寓意。第二篇章“黄河岸边”由党委(院长)办公室主任邢育宏讲述。该篇章以母亲河为意象,通过多种艺术形式的巧妙融合,再现了黄河儿女同仇敌忾、保卫家园的壮丽画卷。第三篇章“太行山上”由党委宣传部部长崔红讲述。这一篇章通过丰富多彩的艺术表现,生动再现了太行山区军民团结一心、共同抗日的感人故事。

党委书记王金胜的开场讲述奠定“铭记历史、珍视和平”的基调。各篇章的讲述者结合校史基因解读精神内涵,使“太行精神”中“坚忍不拔、百折不挠”的品格,与医学人才培养中“救死扶伤、攻坚克难”的职业要求形成共鸣。

《长城·黄河·太行》将鲜明的理念与艺术审美置于同一语境中,使主题在多样变化的形式中得到表现。突出主旋律,延续红色作品演绎的传统,用一种厚重来承载红色文化和精神内核。从长医这一主题出发,加大创作力度,充分挖掘长医红色文化资源。“长城脚下”篇章以再现中华儿女“血肉筑长城”的壮举,呼应着长医先辈在战火中建校的初心——当年长医的前辈怀揣救国理想,在太行山区搭建起战地医疗防线,本身就是“长城精神”的鲜活注脚。“黄河岸边”通过军民鱼水情的场景演绎,暗合了太行根据地“村村住过八路军,户户出过子弟兵”的历史实景,也与长医传承的“白求恩精神”形成精神互文。最具深意的“太行山上”篇章,更是直接将艺术叙事与校史根基相连。崔红部长的讲述与演出中军民团结的场景,让师生直观感受学校扎根太行老区、践行医者使命的历史必然性。这种“宏大叙事+校史微观”的表达,使红色经典文化从抽象概念转化为可感可知的精神坐标。

二、艺术审美:多维艺术语汇融合,构建沉浸式体验

《长城·黄河·太行》,融合了音乐、舞蹈、文学等多种艺术形式,在节目的编排上,借助现代科学技术,充分利用灯光、舞美、多媒体等手段营造丰富的叙事空间、心理空间。

《长城·黄河·太行》通过舞台空间的象征性设计,将自然景观升华为民族精神的视觉符号。长城篇章,以冷峻的金属质感道具与豪迈的肢体语言,构建“血肉长城”的意象。舞者通过叠加的躯体造型模拟城墙的层叠感,配合暗红色灯光投射,形成“用身躯浇筑防线”的视觉表达。黄河篇章,舞者在高低错落的平台上形成“波浪”动态。舞台背景将黄河泥沙奔涌的实拍影像与抽象水墨线条结合,既保留自然力量的原始冲击,又赋予诗意化的审美升华。太行篇章,通过舞台结构模拟太行山势,战士与群众演员的群舞形成“山峦起伏”的视觉韵律。道具“红缨枪”与“纺车”的交替出现,在刚硬与柔韧的材质对比中强化军民协作的主题张力。

音乐创作构建多层次的声音景观。长城篇章中悲怆唱腔与电子合成器的低频震动结合,形成“历史回响”般的声场效果;黄河篇章以《黄河大合唱》经典旋律为动机,通过交响乐与山西民歌的复调处理,实现传统与现代的对话;太行篇章以太行山民谣为基础,加入现代打击乐的节奏切分,形成独特听觉符号。通过定向声场技术,观众在不同区域感受到差异化的声音焦点。例如“黄河咆哮”场景中,低频声波从地面传导到足底,配合高频哨声模拟风啸,构建沉浸式听觉体验。

《长城·黄河·太行》构建“空间史诗”结构,长城、黄河、太行作为独立叙事单元,通过相似的视觉符号实现精神内核相融。运用3D mapping技术将黄河水纹投射于立体舞台,形成动态的“第二舞台”;太行篇章的“地道战”场景采用全息投影与真人演员的交互表演,突破物理空间限制。演出以音乐舞蹈史诗为载体,通过多元艺术语汇融合,兼具感染力与思想性。整场演出采用“讲述+表演+视听”的复合呈现方式,使红色主题在审美浸润中深化。在视觉表达上,“长城脚下”,将抽象的民族气节转化为具象的艺术张力;“黄河岸边”,再现黄河“咆哮怒吼”的磅礴气势,舞者的起伏与音乐的强弱形成精准呼应。听觉层面,演出巧妙融合《在太行山上》等经典旋律的变奏与现代编曲,在“时代颂歌”篇章中,《如愿》的温情旋律与《阔步新时代》的激昂节奏形成对比,既回望先烈遗志,又彰显当代担当。这种艺术处理既符合大众审美需求,正如“美育+党建”模式所追求的,让受众在审美愉悦中完成精神洗礼。

三、思想美育:精准对接需求,实现价值引领

作为思政美育协同育人的创新实践,这场艺术党课精准把握医学师生的思想需求,将价值引领融入艺术体验,实现了“以美育人、以文化人”的教育目标。长医始终以“厚德、精业、济世、报国”为校训,而演出的思想内核与这一追求高度契合。薪火相传的红色艺术实践,是长医医学人文系多年来始终坚守的信念,坚持将音乐专业教育、艺术实践和大学生思想政治教育相结合。作为编导,司志强深刻地体会到创作和表演一部红色主题艺术作品的任重道远和艰辛。在创作中不断追求用更专业、更具感染力的真情实感和技艺来满足观众审美需求。

美育工作是新时代立德树人、培养全面人才的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。《长城·黄河·太行》,凝聚着创作团队对历史的深入研读、对红色精神的深刻理解,以及对艺术表现形式的不断探索。在精神传承层面,将人文思考融于历史叙事,传递了所有人可以感同身受的理想信念和家国情怀,成为长医传承红色基因的重要抓手。为了让红色精神真正内化于心、外化于行,长医还将“红色情怀”与思政课教学、社会实践相结合——组织学生参与演出排练,让他们在角色扮演中感悟历史。这种“沉浸式”“体验式”的传承方式,让红色基因不再是抽象的概念,而是成为学生们看得见、摸得着、学得到的精神养分。让大学生感受到红色文化的独特魅力。这种对历史的尊重与对文化的敬畏,使得演出不仅仅是一场场简单的舞台表演,更成为承载长医红色基因与历史记忆的重要载体。

四、社会反响:凝聚校内共识,彰显育人价值

文艺作品担负着为民族培根铸魂的重要作用,创作展现红色经典不仅是对经典的致敬,更是一次对时代记忆的梳理和回望。《长城·黄河·太行》将抽象的历史规律转化为具象的音乐语言,让严肃的历史叙事转化为可感的情感体验,用铿锵节奏描摹长征途中的艰难险阻,以恢宏气势诠释延安精神。与此同时,让红色音乐为人民放歌,以音乐舞蹈讴歌中国共产党百年来波澜壮阔的奋斗史。

音乐舞蹈剧演出,不仅在专业水平上得到提升,更将个人情感融入作品的语体中,激发了大学生对学习红色文化的热情与共鸣。大学生在观看中感受到了强烈的理想信念和家国情怀。这种情感不是通过空洞的理论灌输,而是通过鲜活的历史场景再现、动人的音乐旋律和精湛的艺术表演,自然而然地传递给每一个人。它让大学生明白,个人的命运与国家的命运紧密相连,只有将个人的理想追求融入国家发展和民族复兴的伟大事业中,才能实现真正的人生价值。

《长城·黄河·太行》,不仅丰富了校园文化生活,也为社会红色文化传播贡献了“长医力量”。演出的社会反响充分印证了其育人实效与示范价值,不仅凝聚了校内师生的精神力量,更展现了长医“思政+美育”模式的创新活力。从育人效应来看,演出实现了多重价值统一:既通过历史场景再现强化了师生的爱国情怀,又通过医学先辈与太行军民的精神呼应;既为校园文化注入红色活力,又为“思政+美育”融合提供了可复制的范本。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号