静 湖南日报·新湖南客户端 2025-10-14 16:28:53

◎刘阳河

影珠山,于我早已不陌生。这些年无数次登临,却总似隔着一层历史的薄雾,停留在“看山是山”的浅境。直到参与抗战史实寻访,在泛黄纸页与模糊影像间穿行,我才惊觉:这座静卧于长沙东北的青山,竟承载了一段气壮山河的过往。

友人知我近况,只轻声道:“如今的你,该去听听那里的钟声了。”

秋意初显的清晨,我再次驱车北行。道路依旧,心境已非。远山如黛,在晨曦中舒展。此行,我不再是匆匆过客,而是迟来的谒见者,去聆听那穿越时空、在山谷间回荡了八十多年的钟声。

1

山路在蓊郁林间蜿蜒,将尘嚣远远隔绝。车停影珠山谷度假营地,踏过数百级石阶,养静寺静卧于山顶,朱红金黄的殿宇,与无边的翠色交融,超然物外,静气自生。

(晨光中的养静寺)

住持释智广法师在禅房前相迎,一袭青灰僧衣,面容清癯,目光澄澈。“你来了。”他微微一笑。我们因抗战纪念活动结识,数面之缘,此刻却如故人重逢。

禅房简朴,檀香袅袅。法师沏上自采的山野粗茶,汤色清亮,入口回甘。我们相对而坐,话题流向这座山、这座寺,以及他生命中的引路人——释佛明老和尚。

“1994年遇见师父时,”法师语调平和,“我还叫刘荣久。”那时他在长沙天妃宫,初遇那位目光炯炯的老僧,那份由内而外的宁静瞬间攫住了他。得知对方是影珠山养静寺的住持,他很快便骑着旧摩托车,一路颠簸寻上山来。

那时的山路尚是土石,陡峭难行。但山风的微拂、四野的秀色,以及初见法师时那份直抵心灵的宁静,让他毫不犹豫地留下。一番长谈,他当即决定皈依,后得法名“智广”。

“那些年,我常来寺里做义工。搬柴、扫地、清洗斋堂。空闲时,就静静坐在师父身旁,听他讲经,讲清规戒律,也讲那些尘封的旧事。”

2

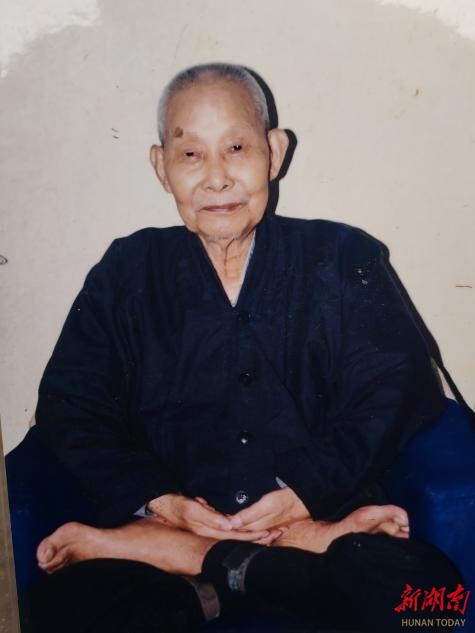

随着智广法师的讲述,佛明老和尚的形象渐次清晰。

他原是长沙坡子街富家子,十七岁初登影珠山,见破寺中老僧日食一餐、夜宿一榻,仍诵经不辍,善根遂萌。二十八岁因铸造庙钟,与佛法结下深缘。抗战烽火连天之际,他深感世事无常,人命如蚁,毅然舍俗出家,于1940年随师南下广东云门寺,礼拜虚云老和尚为师,正式落发。

“1942年,长沙保卫战最惨烈时,师父虽身在云门寺,心却系于烽火故土。虚云老和尚看出来了,让他每日加拜两小时忏,将功德全部回向给前线将士。”

战后数十年,佛明老和尚行脚参学,足迹遍及峨眉、五台等佛教圣地。直到1978年政策允许,他才回到湖南,应当地村民恳请,在影珠山旧寺废墟上,发愿重建养静禅寺。

“师父晚年坚定选择常住影珠山,”智广法师目光投向窗外青山,“他说年轻时便留恋此地山水。但更重要的,这里是抗击日寇、保卫长沙的主战场,战斗惨烈,土石皆为焦土。”他顿了顿,“师父常说:‘此山上有众多民族英烈长眠,我要率领四众弟子念佛,祈愿与他们同生极乐。’”

这番话,如古刹钟声,在我心谷沉沉荡开。原来,佛家愿行与家国苦难,竟能如此交融——以守护青山的坚韧告慰历史,以超越敌我的悲悯抚平创痕。

(佛明老和尚,摄于2003年10月,释智广供图)

2004年9月,为重振养静禅寺耗尽毕生心血的佛明老和尚安然示寂,其灵骨安奉于寺内的海会塔中。

2010年,秉承老和尚遗志,众弟子在各方支持下发心重建庙宇,新址选定于影珠山最高处。两年后,2012年10月,新寺落成并举行开光法会。

如今,影珠山顶两寺并立,遥相呼应:新建的养静寺雄踞于山巅,而由佛明老和尚于废墟中恢复的养静禅寺(老庙)则坐落于下方不远处的一处山坳。两寺虽新旧有别,高下相望,却是一脉相承的法脉,均由智广法师担任主持。

3

饮罢清茶,智广法师提议:“趁天气晴好,去看看抗战将士纪念碑吧。”

行至养静寺东侧,一段朴拙红墙上,几行大字赫然入目:“干戈永息,甲马休征,阵败伤亡,俱生净土。”法师驻足合掌,轻语解读:“这是祖师大德的一片慈悲愿。‘干戈永息,甲马休征’,是祈愿永远止息战争;‘阵败伤亡,俱生净土’,则是愿所有战场上的亡灵——不论来自何方,都能往生极乐。”他声音低沉,如钟回荡,继而说道:“这不是要模糊历史的对错,而是佛教一种超越立场的大悲心。如同医者,救死扶伤不问敌我。我们在此建寺立碑,既为铭记民族历史、慰藉我辈英灵,也借这慈悲法仪,表达对一切战争亡魂的哀悯,祈愿干戈永远止息。”

(养静寺东侧围墙上的祈愿文)

我明白,法师所强调的战败双方“俱生净土”,并非将历史是非简单等同,而是根植于“铭记历史、悲悯众生”的复杂情感之中——是哀悼之上的祈愿,是记忆深处的宽怀。

不远处,抗战纪念碑静立于苍松翠柏间。碑身如剑,直指云天,灰白石料上刻满岁月痕迹。碑顶徽记依旧清晰,下方深刻“长沙保卫战影珠山抗战阵亡将士墓”字样。

我俯身细读底座上的碑文,那寥寥数语,勾勒出一段血火交织的历史。这里所纪念的,主要是长沙会战中在影珠山战场牺牲的中国军人。

(抗战将士墓与养静寺相依相望)

尤其值得一提的是,第三次长沙会战中,影珠山打了一场漂亮的阻击战。当时,正值日军于东南亚高歌猛进、盟军接连失利之际,全球战局对反法西斯同盟极为不利。中国军队在长沙取得的这场决定性胜利,打破了盟军面临的僵局,重振了世界反法西斯阵营的信心,并因此获得了广泛的国际关注与赞誉。

多国记者前往长沙进行实地采访。英国《泰晤士报》评论指出:“12月7日以来,同盟国军唯一决定之胜利,系华军长沙之大捷。”《每日电讯报》亦评价称:“际此远东阴雾密布中,惟长沙上空之云彩,确见光辉夺目。”这些积极的国际反响,对提升中国在反法西斯同盟中的地位、鼓舞世界各国抗战士气,发挥了显著的历史作用。

“战场上伤亡的我军将士,最令人痛惜。”法师在碑前双手合十,垂首默立,良久不语。

墓塔两侧挽联笔力千钧:“倭寇未曾留片甲,英魂踞此障长沙。”短短两行,道尽当年的铁血忠魂。碑身两侧汉白玉浮雕上,将士们执大刀、持长枪的身影被永恒定格,那无声的呐喊仿佛能穿透石壁,直击心灵。

禅房里的寂静,与此地的肃杀历史,在钟声未响的时空里,达成某种默契。

辞别墓碑,法师忽道:“可愿去看看杨汉域将军的勒石?位置偏僻,知者不多。”

我们欣然前往,车子在乡间小道上迂回约二十分钟,终于在青山铺镇天华村的一处坡边,见到一座守护摩崖石刻的简朴石亭。

石壁上,遒劲的楷书历经风雨,依然赫然:“大中华民国卅一年一月聚歼倭寇于此,蜀人杨汉域勒石。”

(智广法师与本文作者在“杨汉域勒石”前合影)

“看这二十三字,”法师指着石碑,“第三次长沙会战期间,杨汉域将军率领的川军第20军,与滇军第58军一道,在影珠山阻击战中全歼了日军企图南下接应的山崎大队,彻底锁定了胜局。”战事甫定,他便在此亲笔勒石,以为永念。

法师随之讲述起杨汉域与其叔父杨森、其弟杨汉烈一门忠烈、并肩抗日的家族佳话。阳光下,这块被誉为“歼敌碑”的石壁,历经八十余年风雨,依然散发着胜利的骄傲与不屈的民族正气。

4

山间一日,悄然流逝。辞别智广法师时,已是黄昏。夕阳将无边的竹海染成暖金色,也为青松丛中的烈士墓塔镀上淡淡光晕。

我沿来路下山,身后,养静寺的晚钟再次敲响。

“当——当——当——”

这钟声,我以前听过多次,只当是寺院的日常。今日听来,却每一响都敲在心上。

它悠远而厚重,掠过田野,拂过如镜的天池水面,在山谷间回荡,最终沉入渐浓的暮色。

钟声在诉说什么?

它诉说着山上藏珠的古老传说,诉说着佛道先贤在此清修的往昔。更清晰的,是八十年前那场保家卫国的血战,是无数长眠于此的年轻生命,是佛明老和尚归山建寺的悲愿,是智广法师及众僧日复一日的守望。

它用最佛教的方式,表达着对家国的情怀与对和平的祈愿。

青山依旧在,几度夕阳红。养静寺的轮廓渐渐隐没在暮色里,但那钟声,还在心里回荡,久久不散。

(照片除注明外,均由刘阳河拍摄或提供)

作者简介:刘阳河,本名刘优良,湘人,教授。行伍廿载,以上校退役;问道燕园,从事博士后研究。

责编:宁静

一审:宁静

二审:胡泽汇

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号