湖南日报·新湖南客户端 2025-10-13 14:53:57

湖南日报·新湖南客户端 通讯员 佘向阳 郑艳

清晨的邵东乡村,阳光漫过屋檐时,黑田铺镇箱包车间的缝纫机已轻响。村民王阿姨踩着踏板折出规整包边,笑着说:“送完孙儿来上班,下午4点接娃,月收入够家用,比外出打工舒心!”这样的画面,在邵东225个乡村车间每日上演——把岗位送到家门口,让增收希望扎根乡土。

破局:创新模式让“小车间”连起“大民生”

作为“打火机之乡”“箱包产业重镇”,邵东跳出“大工厂集中布局”传统思路,以“小分散、大集中”构建“企业+乡村车间+村集体+农户”模式。闲置厂房、文化阵地变车间,企业生产线“沉”到群众身边;村集体搭起桥梁,对接岗位、协调场地;农户灵活务工,实现“顾家、挣钱”两不误。这套接地气的模式,让乡村车间从“单个试点”长成“连片风景”,成了串联产业与民生的“金纽带”。

实效:1.4万余人家门口圆“就业梦”

如今,邵东乡村车间总建筑面积达193.88万平方米,像一张密网覆盖打火机组装、箱包缝制等803个工种——既有年轻人适配的技术岗,也有中老年能做的手工岗。14521名群众在此实现就业,超1.1万个岗位解决“去哪干”,1503名脱贫人口及监测对象靠务工实现“一人就业、全家稳收”,曾经“守着土地愁增收”的村民,成了“家门口上班的产业工人”。

赋能:真招实策让车间“活起来、强起来”

为让乡村车间稳健发展,邵东拿出精准举措:针对农村劳动力“时间碎、离家远”,推行“弹性工时+计件薪酬”,忙农活、多挣钱两不耽误;打造省级示范车间,金鑫生物制品等5家企业以“规范管理、高带动性”树标杆;推出“政策礼包”——场地租赁和物流补贴最高2万元,企业稳岗1人补2000元,就业创业补贴最高5万元,还将大龄劳动者纳入工伤保险,既给企业“减负”,也让劳动者“定心”。

特色:锚定产业优势炼就“竞争力”

依托特色产业,邵东乡村车间走出独特路径:借“打火机之乡”积淀,18家打火机加工车间落地,村民在家参与从零件到成品的产业链;围绕箱包产业,38家箱包鞋业车间集群发展,两大领域带动451名脱贫人口就业;黑田铺镇26家车间集中布局,提供1672个岗位,220名脱贫劳动力实现“家门口就业、按月领工资”。部分车间更创新“车间+村集体+合作社+电商”模式,让“乡村制造”通过网线卖向全国,打通“生产—销售”闭环。

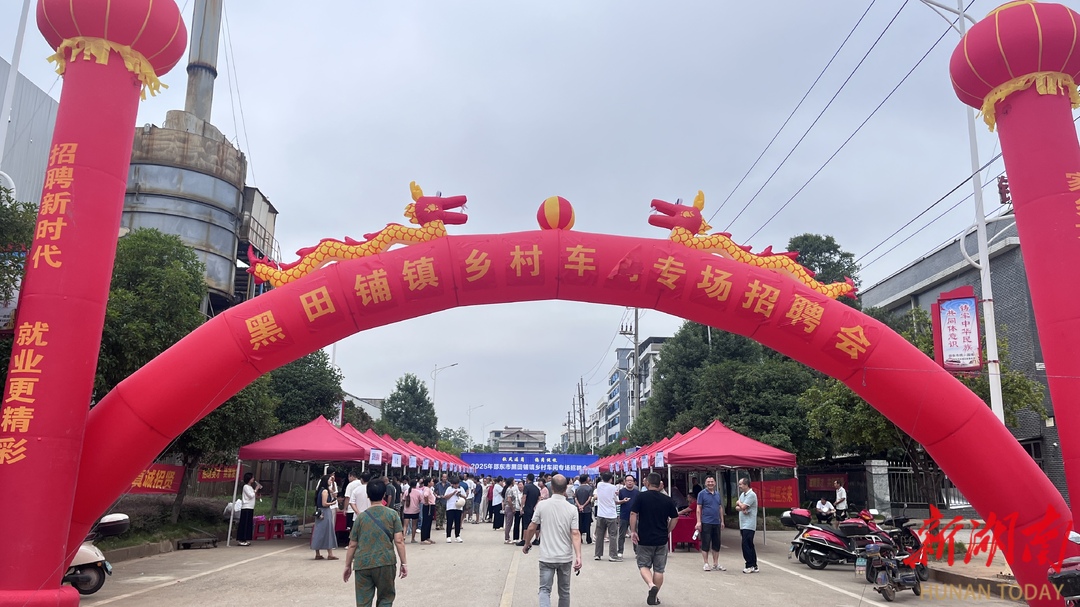

亮点:靶向驱动“业”“岗”双路 激活脱贫群体内生动力

邵东紧扣脱贫群体核心需求,精准锚定黑田铺镇、团山镇、灵官殿镇3个人口集中、脱贫劳动力较多的乡镇开展乡村“车间专场招聘会”,每场招聘会均组织15家以上本土企业提供低门槛岗位,达成就业意向500余人(脱贫劳动力占比超60%);同步建成5个“爱心车间”,为残疾、需顾家等特殊脱贫群体量身定制“轻体力、短工时”岗位——如打火机零件分拣、箱包线头修剪等,配备休息区、便民服务箱等设施,安排专人结对帮扶。目前已吸纳160余人稳定就业,实现“就业有温度,增收有保障”。

展望:破解新考题 迈向“致富样板车间”

成长中,乡村车间也面临新挑战:偏远乡镇“招工难”与部分劳动力“技能不匹配”并存,部分出口加工型车间受国际市场影响订单不稳。对此,邵东明确升级方向——将乡村车间融入县域产业体系,让“小车间”对接“大产业链”;上门送政策、开展针对性技能培训,让村民“想就业、能就业、就好业”;深化“车间+特色产业+电商”融合,提升抗风险能力与竞争力,力争把乡村车间打造成“致富车间”“活力车间”“样板车间”,让更多村民在家门口端稳“增收饭碗”,为乡村振兴注入持久动力。

责编:昌小英

一审:昌小英

二审:曾佰龙

三审:邹丽娜

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号