湖南日报 2025-10-08 14:32:10

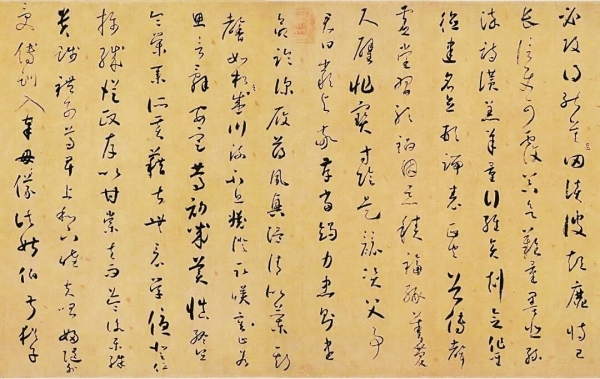

怀素在63岁时写的《千金帖》(局部)

怀素在63岁时写的《千金帖》(局部)

李科

指尖轻滑间,王羲之的《兰亭序》与博主的“每日一练”比肩而立;算法推送下,颜真卿的悲怆雄浑与网红导师的“速成秘籍”共享屏幕。当书法艺术遇上互联网浪潮,我们似乎进入了一个书法内容空前繁盛,却又让人心生困惑的时代:点赞数能否定义杰作?流量可否衡量价值?在这喧嚣之中,我们该如何拨开迷雾,找回欣赏书法之美的澄明之心?

流量浪潮里的双面书法

当代书法传播,呈现出鲜明的双重面貌。

一方面,互联网上,一类书法视频作品颇受追捧。抖擞的飞白、浓烈的涨墨、戏剧化的书写姿态,再配上激情澎湃的音乐,极易在瞬间捕获眼球。这种呈现虽降低了观赏门槛,却也可能将书法简化为纯粹的视觉刺激,消解其背后的文化内涵。这类书法,俗称“江湖体”。

另一方面,一批深耕传统的书法家与美育工作者,正以互联网为载体坚守书法本质,让美育传播更有温度。陈振濂先生依托数十年书法学术研究与教育实践,在微信公众号上分享“书论”,引导观众用笔墨的沉静对冲快节奏生活的浮躁;崔寒柏先生在抖音进行案头临帖直播,偶有所感,便停下来阐述自己对书法的见解,带着粉丝在几千年间穿梭,而这些粉丝一看就是几个小时。鲁大东先生深耕小红书平台,以“年轻化表达”贴近Z世代,打破传统书法的“距离感”。

湖南书坛亦有胡紫桂、文佐等书法家,通过社交媒体积极分享书法内容,或解读湖湘书法文脉,或演示笔墨技法,在网络平台传递传统书法的正向价值。在各类专业书法平台上,更多书法家开设系统书法课程,从碑帖临习到书论解读,引导观众真正“慢下来品书法”。

除此之外,还有许多受过传统书法教育的青年学生、书法爱好者,以更鲜活的方式参与传播。有人坚持“每日临帖打卡”,有人记录“书房笔墨日常”,有人做“书法小知识科普”。这些真诚的分享,搭建起大众与书法的亲近桥梁。

当“视觉奇观”与“守正传播”在互联网空间并行,我们更需追问:书法之美究竟是什么?

法度与心性,方为书法之美

如今受到许多网友推崇的江湖书法,并非互联网时代的新生事物。其脉络可追溯至明代中后期:当时商品经济兴起,部分职业书家为迎合大众猎奇心理,便开始侧重书写表演的视觉奇观,如夸张的笔势、具象化的字形。而在网络流量逻辑的催化下,这种书风获得了空前的传播土壤。快节奏生活里,人们或许难有时间静下来细品传统书法的墨韵层次与章法意趣,江湖书法笔走龙蛇的视觉冲击,恰好满足了观众对强刺激、快反馈的渴望。

然而,与江湖书法的表象化追求不同,传统书法的核心在于其法度精神。正如苏轼“欲速则不达”所言,书法之美并非表面的“快”与“狂”。即便是看似翰动若驰、一气呵成的狂草,背后也需要静思闲雅的酝酿,是心性与技法的深度融合。书法之所以能超越“写字”的工具属性,成为东方美学的核心载体,依靠的是三大支柱:笔法为骨,墨法为韵,章法为气。

这份“法度精神”,并非束缚创造力的教条,而是“技进乎道”的修行阶梯。唐代草书大家怀素的艺术蜕变,便是“以法度养心性”的典范。其不同时期的《千字文》作品,呈现了“从生到熟、由熟返生”的艺术升华之路。早期《瑞石帖千文》,追求字字独立的严谨,笔下点画如“锥画沙”,每一笔皆蕴古拙;中期《群玉堂本大草千文》,已突破字形束缚,笔势惊蛇入草,整篇血脉相连;晚期《千金帖》,褪去了锋芒,回归平淡高远,尽显大巧若拙之至境。

江湖书法的流行,也暴露了专业书坛与大众审美之间的差异。专业书坛评价书法作品,强调法度、气韵和神采,而大众更关注热闹、情绪和视觉冲击。许多人认为传统书法“平淡古拙”,实则是未能触及它的审美密码。如《兰亭序》字字独立却字外有情,这种“不雕之美”需要观者具备通感能力,能从留白处品余韵,体悟曲径通幽的深意。此外,晋尚“韵”、唐重“法”、宋追“意”的审美流变,要求欣赏者具备一定的历史视野。

让书法审美“热”得长久

要让更多人真正喜欢书法,从偏爱江湖书法的热闹,走向理解传统书法的深厚,关键在于打破专业领域和大众之间的认知壁垒。

建立书法审美教育体系,夯实大众审美根基。将书法教育更深入义务教育阶段,让孩子在一笔一画的临古实践中,触摸传统书法的法度之美,明白“横平竖直”背后的平衡之道,理解“墨分五色”中的层次韵味。这样,孩子们在成长中,自然具备辨别江湖气与传统味的基础能力,避免被单一的视觉冲击所裹挟。

借热度传经典,让书法真正“热”起来。当江湖书法凭借视觉吸引力聚集流量时,专业领域无需否定其大众关注度,反而可借力打力,将看热闹的流量,转化为传播传统书法的有效契机。近年来,《妙墨中国心》《中国书法大会》等电视节目的成功,便证明了专业内容完全可以用生动形式吸引大众。

构建双向包容的评价体系,平衡创新活力与法度底线。评价书法不应非黑即白,既要认可江湖书法在激发大众兴趣上的积极作用;更要坚持传统书法的法度底线,推动传统书法以更鲜活的姿态走近大众。专业者多些通俗的解释,大众多些耐心的了解,书法审美才能慢慢生长。

(作者系永州市文联党组成员、副主席,永州市怀素书法研究院院长)

责编:张思齐

一审:梁可庭

二审:罗徽

三审:陈淦璋

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号