湖南日报·新湖南客户端 2025-10-06 16:01:17

文/邓觉

十月的修水乡村,秋意正酣。车在山间公路上蜿蜒,窗外掠过的,是一畦畦已收割过的稻田,齐整的稻茬泛着淡淡的土黄色,像大地写就的一行行短诗。远山层叠,绿意中已杂糅了枫香与乌桕点染出的赭红与明黄,衬着几处白墙黛瓦的人家,静穆如画。我们此行的目的,便是去拜访隐居于此的民间书画家樊玉清先生。

先生六十二岁的年纪,近一米八的个头,身姿依旧挺拔。他迎着我们,脸上并无多少寒暄的笑意,只沉稳地握手致意,目光清亮如洗。引我们入他的书斋,屋内陈设简朴,最惹眼的便是那张宽大的画案,笔墨纸砚井然有序。空气里,一缕清苦的药香与醇厚的墨香交织融合,无声地诉说着主人兼通医道与书画的双重身份。

他并不多言,径自在案前,很自在地,拈笔,舔墨,动作舒缓而准确。随即,笔锋便落上了宣纸。起承转合之间,没有丝毫犹豫,也全无表演的意味。他只是沉静地写着,一幅,又一幅,仿佛体内蕴藏着不绝的源泉。我们屏息围观,看他笔下线条的流转、腾挪,那是一种全然的投入,与纸笔融为一体。期间,他没有一句自谦的客套,也无半分炫耀的神色,只是专注地,与他的笔墨世界对话着。

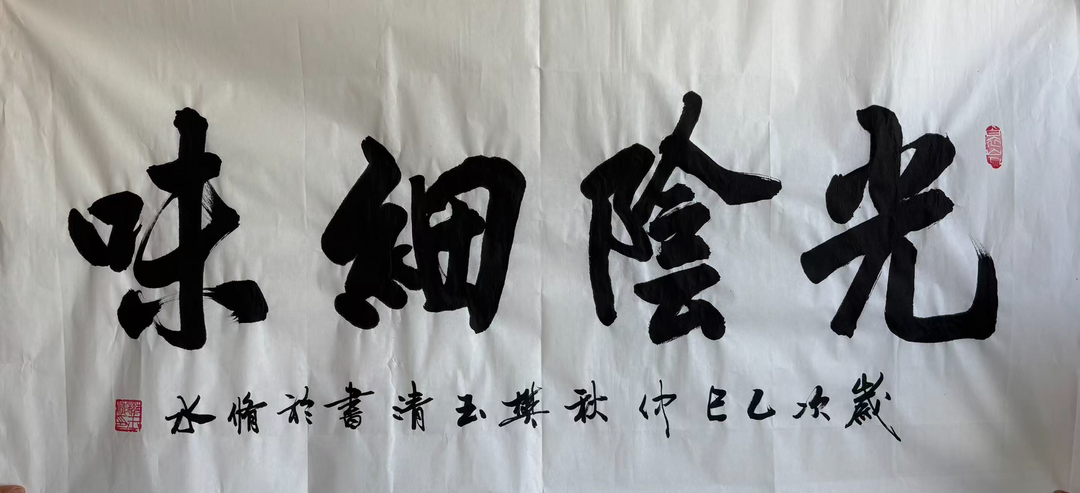

我静静看着,心中蓦然浮现四个字,便轻声请求:“先生,能否为我写一幅‘光阴细味’?”

他抬眼,目光在我脸上停留一瞬,那眼神深邃而平和。他依旧沉默,只重新铺开一张纸,凝神片刻,再次挥毫。

“光”字写得疏朗开阔,笔意通透,似秋日明净的阳光;“阴”字则笔致内敛,沉静如午后舒朗的荫翳;待到“细”字,笔锋便严实起来,丝丝入扣,仿佛在摹写时光流逝的纹理;最后那个“味”字,灵动而悠长,留给人无尽的回味。这四字在他笔下,仿佛被注入了生命,有了可触可感的质地与绵长的韵味。

我忽然有些懂得了。这位身兼中医的先生,他的养生之道,精髓或许正藏在这“细味”二字之中。不为外物所扰,将全副精神收敛于当下——无论是拈针施药,还是挥毫泼墨。言语不多,故神气不散;情绪沉稳,故五脏安和。光阴之于他,不是奔流不息、令人焦虑的长河,而是可以安然相对、静静品啜的一盏清茗。

临别时,我们与他合影。他神情依旧平静如水。我小心地捧着那幅墨迹未干的字。归途上,山间的夕照为秋野镀上了一层暖融融的金边。我将那幅字在膝上轻轻展平,那股混合着药草与墨韵的独特气息,再次幽幽地沁入心脾,一如先生那不言而教的沉静力量。

责编:黄柳英

一审:黄柳英

二审:李礼壹

三审:李寒露

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号