湖南日报 2025-09-29 07:57:39

彭国军 曾愉捷 倪新成 胡瑶瑶 宁朝华

翻开衡阳市近现代基础教育史,衡南县第一中学(以下简称“衡南一中”)的历程,是其中最为厚重而动人的章节之一。

从西湖书院的琅琅书声,到耒水河畔的桃李芬芳,衡南一中走过了波澜壮阔的120年。这120年,是执着的坚守与创新,是不断的传承与积淀,更是一份英才辈出的辉煌育人答卷。

作为我省为数不多坐落于乡村的省示范性高中学校,衡南一中虽地处偏僻,却声名远扬、享誉三湘,以乡土为基、以育人为本,在田园与书声交融的土地上精耕细作,成为莘莘学子心向往之的成才沃土,是衡阳市历史最悠久、规模最宏大、声誉最卓著的中学之一,书写了“乡村办名校”的教育传奇。

作为一所跨越双甲子的湖湘名校,衡南一中虽十易校名、数迁校址,却始终弦歌不辍、薪火相传,一代代师者以敬业为舟、以仁爱为桨,在岁月的长河中为莘莘学子摆渡梦想;一批批学子于“五育”园圃中采撷英华,书写了熠熠生辉的成长篇章,培养了一批批经纬济世的时代英才,谱写了勇立潮头的育人华章。

教育之光,在这生生不息;文教旺城,在此蔚然成势。

近年来,衡南县将教育作为“文教旺城”的核心战略,全力打造“三心三区三城”教育高地,推动优质教育资源集聚发展。

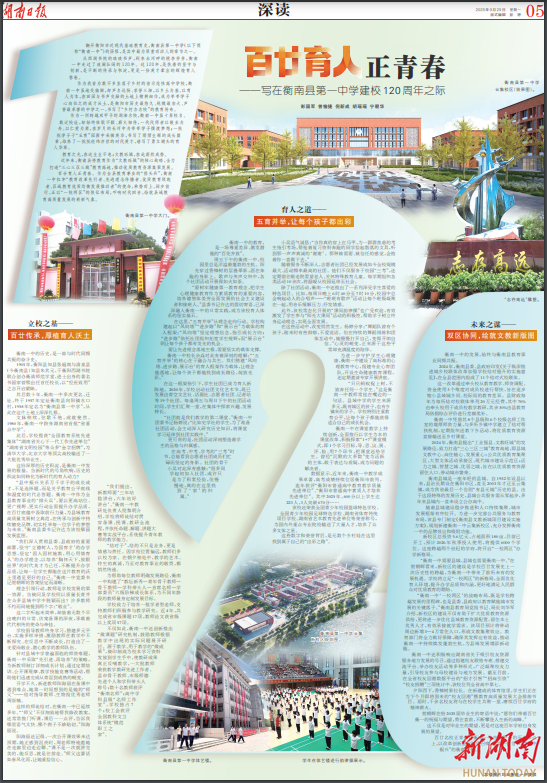

衡南县第一中学云集校区(效果图)。

衡南县第一中学云集校区(效果图)。

百廿育人正青春。作为全县教育事业的“排头兵”,衡南一中扛牢“教育改革先行者、先进理念传播者、优质教育领跑者、区域教育优质均衡发展推动者”的使命,乘势而上、阔步前行,正以“一校两区”的恢弘布局,叩响时代回音,绘就县域教育高质量发展的崭新气象。

立校之基——

百廿传承,厚植育人沃土

衡南一中的历史,是一部与时代同频共振的奋斗史。

1905年,衡阳县知县张超南与清泉县(今衡南县)知县朱其元,于衡阳西湖书院联合创办衡清师范学堂,进士出身的著名书画家曾熙出任首任校长,以“经世致用”之志开启蒙昧。

衡南县第一中学大门。

衡南县第一中学大门。

其后数十年,衡南一中多次更名、迁址,终于1957年定址衡南县向阳镇水口村,1958年定名为“衡南县第一中学”,从此在这片土地上深深扎根。

文脉相续,弦歌不绝,成就斐然。1980年,衡南一中跻身湖南省首批“省重点中学”。

此后,学校揽获“全国教育系统先进集体”“湖南省关心下一代工作先进单位”“湖南省文明校园”等众多“金字招牌”,为清华大学、北京大学等顶尖高校输送了一大批优秀毕业生。

这份深厚的历史积淀,是衡南一中发展的根基。当新时代的号角吹响,历史的积淀如何转化为新时代的育人动力?

“县中振兴关系万千学子的成长成才,不是选择题,而是关乎教育公平底线和温度的时代必答题。衡南一中作为全县教育事业的‘排头兵’,要以更高站位、更广视野、更实行动全面提升办学品质,在百廿底蕴中汲取前行力量,为县域教育高质量发展树立典范,在传承与创新中持续擦亮品牌,切实托举每一位学子的梦想与未来。”衡南县委书记许达为该校擘画发展蓝图。

“我们深入贯彻县委、县政府的重要部署,坚守‘立德树人,为国育才’的办学思想,坚定‘因人因材施教,用心用情育人’的办学理念,以培养‘胸怀天下,放眼世界’的时代英才为己任,不断提升办学品质,让每一位学生都能在这片教育的沃土里遇见更好的自己。”衡南一中党委书记贺朝晖的答案坚定而清晰。

理念引领行动,教师是学校发展的第一资源。当被问及学校何以质量长青并在众多县域中学中脱颖而出?许多教师不约而同地提到两个字:“敬业”。

这二字听起来简单,却装着无数个早出晚归的日常、伏案备课的深夜,承载着代代相传的使命与牵挂。

“志存高远”雕塑。

“志存高远”雕塑。

学校倡导教师终身学习,搭建多元平台,实施多样举措,激励教师在教学中不断探究、在反思中不断成长,打造出了一支爱岗敬业、潜心教学的教师队伍。

针对县域中学普遍面临的师资难题,衡南一中采取“先引进、再培养”的策略,为新教师制订详细成长计划,通过定期培训、公开课观摩、教学技能竞赛等活动,帮助他们迅速完成从青涩到成熟的蜕变。

开学不久,新进教师阳海丽在备课中遇到难点,她第一时间想到的是她的“师父”——结对指导教师、生物组优秀老师周崇楠。

这样的师徒结对,在衡南一中已延续多年。“‘师父’不仅细致地帮我修改教案,还常常推门听课,课后一一点评,告诉我哪里语气太快、哪个例子不够贴切。”阳海丽说。

阳海丽还记得,一次公开课效果未达预期,她正感到沮丧时,周老师特地邀她在走廊里边走边聊。“课不是一次就讲完美的,能反思,就是往前走。”师父这番话如春风化雨,让她重拾信心。

“我们提出,新教师要‘三年站稳讲台,六年站好讲台’。”衡南一中教研处负责人倪黎明介绍,学校将师徒结对贯穿备课、授课、教研全流程,并依托命题、解题、讲题大赛等实战平台,系统提升青年教师的教学能力。

“结对子”,结的不只是业务,更是情感与责任。因学校位置偏远,教师们多以校为家。在朝夕相处中,教学的艺术、待生的真诚,乃至对教育事业的敬畏,都悄然传递。

为帮助每位教师明确发展路径,衡南一中构建了“教坛新秀—青年骨干教师—骨干教师—学科带头人—首席名师—学部委员”六级阶梯成长体系,为不同年龄段的教师量身定制发展目标。

学校致力于培养一批学者型老师,支持教师们积极参与教学研究。近4年,共完成省市级课题17项,教师论文获省级以上奖项57项。

不仅如此,衡南一中还创新推出“微课题”研究机制,鼓励教师根据教学中出现的实际问题展开研讨。源于教学、用于教学的“微成果”,被印制成为校本学习资料发放到学生手中,使教研成果真正反哺教学,一大批教师荣获教学教研先进工作者、县市骨干教师、市级师德先进个人和学科带头人称号;数十名教师获评“衡南名师”;高中学科县级“名师工作室”,学校独占7个;校工会获评全国教科文卫体系统“模范职工之家”。

育人之道——

五育并举,让每个孩子都出彩

衡南一中的教育,是一场尊重差异、激发潜能的“百花齐放”。

周五下午的衡南一中,校园里总是洋溢着蓬勃的生机。阳光穿过香樟树的层叠翠影,洒在奔跑的身影上。歌声与笑声交织中,各个社团活动开展得如火如荼。

衡南县第一中学教学楼。

衡南县第一中学教学楼。

“要树牢健康第一教育理念,把学生心理健康教育作为素质教育的重要内容,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”县委书记许达的殷切寄语,已深深融入衡南一中的日常实践,成为该校育人体系的坚实基石。

在这里,“五育并举”从理念走向行动。学校构建起以“风向塔”“进步路”和“展示台”为载体的育人框架:“风向塔”坚定理想信念,指引成长方向;“进步路”依托社团组织拓宽学生视野;而“展示台”则让每个孩子都有发光的机会。

要让先进理念落地生根,需要坚实的载体支撑。

衡南一中校长佘焱对此有着深刻的理解:“‘五育并举’的核心在于融合与共生。我们搭建‘风向塔、进步路、展示台’的育人框架作为载体,让理念能落地,让每个孩子都能找到成长路径,绽放光彩。”

在这一框架指引下,学生社团已成为育人新阵地。2020年,学校启动社团文化艺术节,现已发展出青空文艺社、话剧社、志愿者社团、记者站等19个社团。每逢周五与周日下午的社团活动时间,学生们汇聚一堂,在集体中探索兴趣、发展特长。

“社团就是我们教学的第二课堂。”衡南一中团委书记杨婷说:“比如史学社的学生,为了准备社团活动,会主动深入研究历史知识,将课堂学习延伸到社团实践中。”

更可贵的是,社团活动深刻塑造着学生的品格与归属感。

在高考、中考、学考的“三考”时节,总能看到志愿者社团成员们忙碌而坚定的身影。社团的骨干小吴对此深有感触:“很多同学起初加入社团,或许只是为了积累经验,但慢慢地,真的在这里找到了‘家’的归属。”

小吴语气诚恳:“当你真的穿上红马甲,为一群群焦虑的考生指引考场,帮抱着复习资料奔跑的同学拾起散落的文具,听到那一声声真诚的‘谢谢’。那种被需要、被信任的感觉,会推着你一直做下去。”

随着服务不断深入,志愿者社团已经发展成如今全校规模最大、活动频率最高的社团。他们不仅服务于校园“三考”,还定期前往敬老院看望老人、关怀特殊教育儿童。每学期组织各类活动10余次,将温暖从校园延伸至社会。

学生在体艺楼进行韵律操展示。

学生在体艺楼进行韵律操展示。

除了社团活动,衡南一中还推出了一系列深受学生喜爱的特色项目。比如,每周日晚上6时40分至7时10分,校园中总会响起动人的合唱声——“班班有歌声”活动让每个班级凝聚在一起,用音乐缓解压力、抒发情感。

此外,该校常态化开展的“课间韵律操”也广受欢迎,有效激发了学生参与“阳光大课间”活动的积极性,帮助学子树立终身运动理念,实现全面发展。

在这些活动中,改变悄然发生。杨婷分享:“舞蹈队曾有个孩子,刚来时有些抑郁,不爱说话。但在持续的舞蹈排练和团体互动中,她慢慢打开自己,变得开朗自信。”心灵的蜕变,正来源于这些平常却充满温度的陪伴。

为进一步守护学生心理健康,衡南一中建设了高标准的心理教育中心,组建专业心育团队,开设生命健康教育课程,还定期邀请专家开展讲座。

“只只蚂蚁捉上树,不放弃任何一个学生。”这是衡南一中教师常挂在嘴边的一句话。县域中学的学生来源多元,既有城区的孩子,也有乡镇来的学子。学校特别注重教育公平,让每个孩子都能获得适合自己的成长机会。

衡南一中在课堂教学上持续创新,全面推行以学生为本的课堂改革,积极探索“1+7”课堂模式,即1个学习目标,导、思、议、展、评、检、用7个环节,把课堂还给学生。曾经“沉默的大多数”变为活跃的主体,敢于表达与质疑,成为问题的解决者。

数据显示,近年来,衡南一中教学成果卓著,高考成绩持续位居衡阳市前列,连年获评“衡阳市普通高中教育教学质量先进单位”“衡阳市普通高中素质人才培养先进单位”。其中2025年,600分以上学生达223人,3人突破670分……

该校还荣获全国青少年校园篮球特色学校、全国青少年校园足球特色学校、湖南省体育传统项目学校、湖南省艺术教育先进单位等荣誉称号,为国内外重点专业院校输送了大量人才,培养了众多文体之星。

这些数字和荣誉背后,是无数个乡村娃在这里找到属于自己的“出彩之路”。

未来之谋——

双区协同,绘就文教新版图

衡南一中的发展,始终与衡南县教育事业同频共振。

2024年,衡南县委、县政府印发《关于纵深推进城乡校联体改革加强学校结对提升的实施意见》,在全县范围内组成了11个结对式校联体。

衡南县第一中学云集新校区规划图。

衡南县第一中学云集新校区规划图。

这一改革通过牵头校从教育教学、师资调配、资金使用3个维度对成员校进行帮扶,旨在逐步缩小县域城乡间、校际间的教育差异。县财政每年为每所结对校联体单列20万元经费,其中70%由牵头校用于成员校教学教研,其余30%由县教育局依据综合评价进行差额奖补。

衡南一中凭借其8个县级和6个校级名师工作室的雄厚师资力量,与多所乡镇中学建立了结对帮扶机制,定期组织送教下乡活动,将优质教育资源直接输送至乡村课堂。

2024年,衡南县提出“工业强县、文教旺城”的发展路径,致力打造“三心三区三城”教育高地,即县城文教中心、商住轴心、发展重心;公共优质教育集聚区、大型文体活动承接区、现代城市建设示范区;活力之城、智慧之城、优居之城,旨在以优质教育资源留住人口、带动城市繁荣。

衡南县城是一座年轻的县城。自1952年设县以来,县治长期设在衡阳市区,直至2003年才迁至云集镇,成为我省最后一个告别“有县无城”历史的县。由于这段特殊的发展历史,县城公共服务需从零起步,多年来县城内一直未设立公办高中。

随着县城建设稳步推进和人口持续集聚,城市发展框架有序拉开。为进一步完善公共服务与教育布局,该县专门制定《衡南县文教新城项目建设实施方案》,规划新建衡南一中云集新校区,充分发挥衡南一中的品牌效应和吸附功能。

新校区总投资5.6亿元,占地面积180亩,目前已开工,预计2026年秋季投入使用,将提供6000个学位。这座跨越两个世纪的学府,将开启“一校两区”办学新格局。

“衡南一中需要县城,县城也需要衡南一中。”在贺朝晖看来,新校区的建设是学校百廿发展史上一次历史性的跨越,为衡南一中带来了前所未有的发展机遇。学校将立足“一校两区”的新格局,全面优化育人环境,提升办学品质和内涵,更好地满足人民群众对优质教育的期盼。

“衡南一中‘一校两区’的战略布局,既是学校跨越发展的里程碑,也是县委、县政府以教育赋能城市发展的关键落子。”衡南县教育局党组书记、局长刘华军介绍,新校区的建设不仅有助于扩大优质教育资源供给,更将进一步优化县域教育资源配置,留住本土优秀人才,有效承接就学需求。该项目预计将带动周边新增3—4万常住人口,形成文教集聚效应。教育部门将全力做好保障,确保其发挥应有效益,推动衡南一中持续焕发蓬勃生机,为县域发展增添新动能。

衡南一中还积极响应湖南省关于吸引校友资源服务地方发展的号召,通过组建校友联络专班、搭建交流平台、举办校友活动等多种形式,广泛凝聚校友力量,引导校友参与母校建设与地方发展。截至目前,在全省校友回湘数据平台的“招才引智”“招商引资”“校友捐赠”三项统计中,该校位列全省高中第七。

夕阳西下,香樟树影拉长。在新建成的体育馆里,学生们正在为下个月即将到来的“校友回湘”暨教育高质量发展大会排练节目。届时,千余名校友将与在校学生共聚一堂,赓续百廿学府的精神薪火。

贺朝晖在给2025届毕业生的寄语中说:“愿你们带着百廿衡一的祝福与期望,勇往直前,不断攀登人生新的高峰。”

这不仅是对毕业生的期望,更是对这座百年学府自身发展的展望。

百廿名校正青春。衡南一中在双甲子的历史节点上,以改革创新回应时代召唤,以实干担当书写“县中振兴”的衡南答卷。

本版图片均由衡南一中提供

(原载于9月29日《湖南日报》第5版)百廿育人正青春-----湖南日报数字报刊

责编:吴雅敏

一审:吴雅敏

二审:彭国军

三审:徐德荣

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号