湖南日报·新湖南客户端 2025-09-26 23:54:11

文丨胡安娜

2025年6月21日“夏至”,部分名老艺人与龚谷音老师合影(前排右二)

我与戏剧结缘一生,但从未细想结缘何处,结缘有多深。

今年夏至那天,我受邀参加一场宴请著名花鼓戏表演艺术家、87岁的龚谷音老师的聚餐活动。说到花鼓戏,谈起当年莲花镇义演,席间龚老师忽然对我说:

“那场义演我也去了,你还记得不?”

“您也去了吗?我怎么不记得了?”

“那天上午,好大的风,好冷的天,山上搭起大棚戏台,乡亲们人头攒动坐在一排排板凳上,我还上台唱了一首长沙山歌‘郎在那外头吔打山歌咯,姐在那房中吔织绫罗哦’……”。

这是一段特别熟悉的长沙山歌,时光远去,我放飞思绪。

“前次,我因腿脚不好没来参加你组织的‘安娜沙龙’。但我看了你写的那篇《安娜沙龙》的文章,看得我津津有味,心潮起伏。你为什么对我们这些老戏骨们如此器重与爱戴?为什么对莲花镇那么有感情?真的不简单嘞。”

龚老师的叙说,瞬间唤醒了我脑海尘封的一段记忆。于是,我向大家讲述了一次义演与莲花镇乡亲们深深结缘的故事。

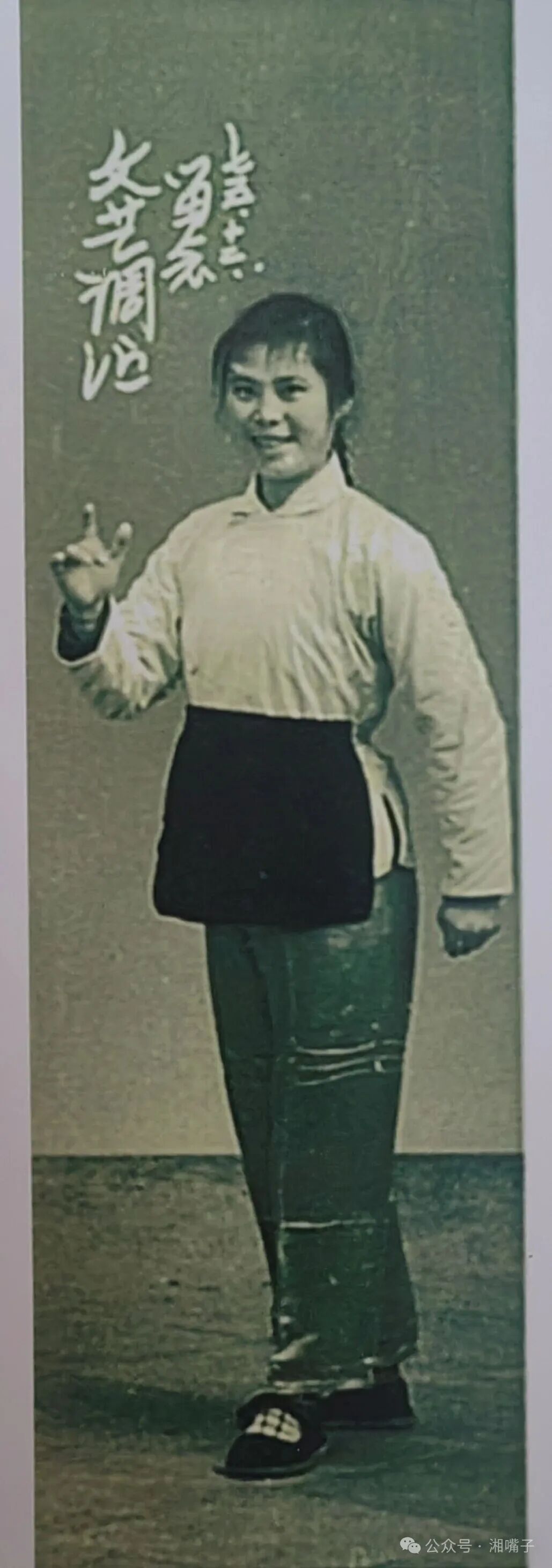

下乡当知青的我

花鼓戏改变了我的知青命

那是1974年酷夏时节,19岁的我因抗拒父母包办婚姻,冒着高度近视、将来招工困难的风险,逃婚到了长沙县莲花区五丰公社五丰林场,当了一名知青。

一次林场领导布置任务,让14名知青挨家挨户去宣传政策。乡亲们非常抵触,纷纷将知青拒之门外,我们的宣传任务遇到了“滑铁卢”。我突发奇想,能不能写一个宣传的小话剧?因我读高中时迷上了创编小话剧。曾经有一台小话剧由我自编自演,还参加了长沙市中学生汇演获得了优秀奖。两年没写话剧了,手痒痒了,只想再写个小话剧过把瘾。于是挑灯熬夜了几晚,完成了小话剧《新风赞》。

谁知送交领导审查时没通过,说这种开会作报告的演出样式乡下人看不懂,说这地方人最爱看的是花鼓戏。正好公社广播站天天在播放省花鼓戏剧团的花鼓小戏《送货路上》(李小嘉扮未过门的儿媳方秀春,谢小君扮未来的婆婆),我学唱了几天,很快学会了大妈的唱段:“笑在眉头喜在心,妹子吔,大妈家住桐木岭,苦水里熬过大半生……”。我扮着大妈边表演边唱给干农活的乡亲们听,他们夸到:“这才是我们农民最喜欢的花鼓戏,你们搞宣传,何不也写一台花鼓戏嘞”。

我恍然大悟,是呀,何不将那台小话剧改成花鼓小戏呢?可我从没写过花鼓戏,那唱词,那曲调,还有那配乐的锣鼓钉与大筒,怎么弄呀?我犯难了。这时组长出了个好点子:我们不是每晚都听见周围乘凉的农民在拉花鼓戏大筒吗?我们把他们拉的曲调抄下来,不就成了这台戏的配曲吗?于是,每晚的风清月皎之夜,我们拿上笔记本亮起手电筒,在蛙鸣蝉叫声中,奔向那传来花鼓戏大筒声的乘凉人家。我们蹲在不远处的草丛里,借着微弱的手电灯光,边听边记下了叫不出名的花鼓曲调。而高度近视的我,每晚忙完“双抢”收工回来后,便躲在乘凉时搭的蚊帐里,在小墨水瓶点燃的黄豆大小的煤油灯下,挥笔创作,终于完成了带花鼓戏唱词的小戏《新风赞》剧本,每段唱词配上抄来的“和调”“四六调”“采茶调”“花十调”等。

大队与林场领导审稿时喜出望外,喊来几个当地专唱红白喜事、敲锣打鼓吹唢呐、拉大筒的吴六爹、吴罗爹等乡亲们,再加上知青的两把小提琴,组成了一支乐队,就这样“螺丝壳里做道场”,我们这台花鼓小戏开排啦!

由我主演那位抗拒计划生育的大妈王三娭毑,她儿媳是大队妇女主任,正要带头做结扎,大妈的女儿满妹子是宣传员,三个演员撑起一台搞笑逗把的小喜剧,大家边排戏边笑弯了腰。最难演的是我扮演的喂猪能手“王三娭毑”,为了演活她,我深入生产队拜了一位喂猪的干妈“十一娭毑”,认真揣摩她喂猪的一举一动,不知苦练了多少个夜晚,终于把喂猪的“王三娭毑”演得惟妙惟肖了。彩排时,看得所有人直呼过瘾!

很快五丰公社广播站大喇叭里传来公社书记的通知:明天下午为全体妇女同胞们上演一台花鼓戏《新风赞》,请大家准时在公社大礼堂集合……这一招果然灵,整个小礼堂座无虚席,挤满了人。终于等到花鼓小戏开演了,锣鼓钉子、唢呐、大筒、小提琴一齐奏响,“王三娭毑”登台亮相了。我一边表演一边唱,台下的妇女们笑翻了天。我唱到一半时,被满堂哄笑逗得忍俊不禁,居然跳出戏外也跟着台下的妇女们笑得前仰后合。戏没法演下去了,我“笑台”了,回到后台受到领导的严肃批评,我埋怨是观众逗我笑的。“你打烂一筐鸡蛋还怪鸡呀?”受了一顿训斥,我这才忍住了捧腹大笑,重新进入角色驾轻就熟的完成了演出。小礼堂笑声、鼓掌声此起彼伏,首演赢得了满堂彩!有一位知青家长当即表扬我:“你真会演戏,天生就是当演员的料”。接下来,这台花鼓小戏被莲花区领导看中了,让我们组织了一个文艺宣传队,去全区三个公社巡回演出。

1975年冬末,机遇从天而降,这台花鼓小戏经过打磨后,代表莲花区参加长沙县首届知青文艺汇演,区里还安排我去演另一个公社排的花鼓表演唱中的一位“城里大妈”,下乡来看望当知青的女儿。汇演中我同时在两台戏中扮演不同身份的俩个大妈,真是出尽了风头。比赛结束登台领奖,我首获“编剧、表演优秀奖”。我身边就站着那位拉小提琴的谭盾(后考入中央音乐学院,成为蜚声国际舞台的作曲家、指挥家)。我对他莞尔一笑道:“你的小提琴拉得太好听了,你将成为音乐界的栋梁之材”。他回敬道:“你也会前程无量,你演戏好有喜感,将来会是一个好演员”。

《新风赞》首获“编剧、表演奖”

我后来时常会想:这台花鼓小戏本是个宣传品,为什么会成为大家爱看的“香饽饽”?为什么会获得各部门领导的青睐呢?我的创作过程证明了一个道理:戏,它不是被人强逼着“要我写”,而是作者发自内心冲动的“我要写!”于是,它才会像“爬壁虎”一样贴近生活,带露珠、冒热气、散发着泥土的芳香味。

1976春,我被选入长沙市文化馆、长沙县文化馆创作骨干培训班,又完成了两台花鼓小戏的编剧任务(作品均被发表在市、县刊物)。真是一路上狮子滚绣球,滚得一个个喜从天降!我在22岁前连续创编并主演的五个小戏,为我走进戏剧的最高殿堂打下了良好的基础。

1977年的春天,我迈进了中国戏剧的最高学府——中央戏剧学院。我由一名招工都招不上来的高度近视眼,就这样被天上掉下来的大馅饼砸中了,成了一位手捧“金饭碗”的骄子!不过我读的不是表演系,而是戏剧文学系编剧理论创作班。

干妈“十一娭毑”和乡亲们闻之喜讯奔走相告:哦耶,演花鼓戏的“王三娭毑”要从麻雀屋里飞走,变成一只金凤凰哒嘞!真是羡煞众人。干妈“十一娭毑”更是高兴惨了,手板拍得通红,临别时难舍难分地送了我一程又一程……

戏缘铸就了我的戏韵魂

上大学后我常想:我不过是一条小蚕,吃了几片莲花镇五丰乡种的桑叶,才吐了几根粗糙的蚕丝,我怎能不倦鸟思巢,叶落归根?四年半的大学生涯结束后,我便鱼找水鸟归林,每年都要去乡下看望我的干妈“十一娭毑”和乡亲们,几乎每年的春节都是在乡下度过。

每次下乡,老乡们隔很远就在吆喝:快来看呀,喂猪的“王三娭毑”又回来哒嘞!

1981年春节,还在读大学的我首次返乡与干妈“十一娭毑”合影

虽然此时我演戏的浓厚兴趣早已消散,但1984年初,我荣幸调入备受呵护的省戏曲研究所(现名省艺术研究院),涉足于戏剧辅导,投身于剧评领域。

为了干好这份本职工作,我决定深入生活获取搞戏曲辅导、写评论的第一手宝贵资料。每年下乡都要带上几个农村题材的现代戏剧本,让乡亲们围坐在干妈“十一娭毑”的堂屋里,一边品尝着我从城里带来的各种小零食,一边津津有味地听我讲那一个个有趣的戏曲故事。

记得上世纪80年代中期,戏剧界正在讨论怎样写好变革时期的农村新人?我们发现不少的现代戏都是一个套路:“穷离婚,富团圆,富了不忘帮别人,光棍改邪归了正,寡妇门前遇好人,老婆跟踪闹离婚”。我问乡亲们:“你们这儿有没有可怜的寡妇?你们农民富了想干些什么?这些故事里的人和事真实吗?”

给老乡们讲完故事后的合影

周满爹说:“唉,这都是你们城里人写戏瞎想出来的。如今我们乡里是八仙过海,各显神通,富不怕你富上天,穷不怕你穷到底。现在很多人嘴上总挂着这句话,抠了眼睛不怕瞎,有钱自己花,哪里有可怜的寡妇和光棍,你莫信嘞,捏白的嘞”。

满婶子也来凑热闹:“我家表妹就是个富寡妇。寡妇家里没老公做靠山,往往比一般人更能勤俭持家精打细算。加之寡妇门前是非多,她比别人更懂得自尊、自强、自立,不用搞没完没了的人情应酬,寡妇反而比别人更富有”。

乡亲们围坐火炉边,你一言,我一语,畅所欲言的点评我之前所讲故事中的人和事。原来如此!用当地土话讲:这就叫王二麻子挨揍,可算找到点子上了。

最喜欢听我讲故事的周满爹

下乡采访后,真让我受益匪浅。我感到复杂而丰富的生活,往往比编剧们费尽九牛二虎之力创作出来的剧本和人物更生动、更可信、更真实、更感人。于是,笔底文思如潮,灵感奔涌而来。

在一篇关于如何写好农村新人的剧评中,我写道:“变革时期的农村新人,应是千百万有个性的中国农民共同体中的这一个,捕捉那使你激动、引你深思、感受最强烈的人和事,往往能写出最具体、最独特、最有个性的人。写出了鲜明生动的人物,必然也写出这个人所生活的时代、社会和复杂的社会关系,从而也反映了整个现实。因此,不管你把大题材缩小,还是把小题材扩大,也不致发生题材‘撞车’。”

文章发表后,受到编剧们的一致好评与点赞,我第一次尝到了“写剧评也要深入生活”的甜头。

经常返乡采访的我

此后,寒来暑往,我一次又一次来到五丰乡干妈家,给乡亲们继续讲着在历届湖南戏剧节参赛的农村题材的戏曲故事。如:湘剧《桃李争》、花鼓戏《八品官》《筒车谣》《红藤草》《儿大女大》《秋天的花鼓》、话剧《水下村庄》等。下乡返城后,便全化作了一篇篇剧评,其中《秋天的花鼓》评论文还一举夺得全国戏剧评论优秀奖。

曾有人问过我:深入生活那是编剧作家们要干的活,你搞评论的也要深入生活吗?

我的回答是:写戏剧评论也要深入生活,这样你才能抓住剧本中戏不足的七寸死穴,写出最准确、最中肯、最有独特见解的敢讲真话而不人云亦云的戏剧评论。总之一句话:深入生活,让生命力从心底涌出,你的剧评才有独特的魅力!你的写作才充满无穷的乐趣!

2004年评论文《我们去寻找秋天的花鼓》荣获全国戏剧评论奖优秀奖

最后一次讲故事是在2011年春节期间,我带领11名能歌善舞的湖南知青网网友们,来给干妈“十一娭毑”和乡亲们拜年,并表演了很多精彩的文艺节目。临走前,我向干妈和乡亲们承诺:不久的将来,我一定要把省城最有名的表演艺术家们请到莲花镇,为父老乡亲们唱一台精彩的好戏,以此感恩莲花镇的乡亲们让我在湖湘戏剧梨园修成了正果。

干妈“十一娭毑”听我夸下了“海口”,双手合十道:“你这番热心肠,放到菩萨面前都要竖大拇指嘞,能看到省城戏子名角们的演出,那是我们几世修来的福气啊”。从此,这个小小的梦就一直揣在我心底,念念不忘。因为追根溯源,如果没有莲花镇五丰乡演花鼓戏的那段经历,如果没有我这几十年里一次又一次的下乡来体验生活,就不会有我今天的一切,我的昨天、今天与明天,都与这块土地结下了深深的情缘。我在这儿迈出的每一步,都在为自己的未来埋下了惊喜的伏笔。所以我说,莲花镇这地方,才真正是孕我的胞胎,养我的摇篮,哺我的乳汁,育我的课堂啊!

2016年11月11日,我和吴镇南老师策划了莲花镇“义演”的大型活动

名流荟萃讴歌沃土湘情

梦想终于在2016年初冬兑现了。湖南知青网“星城之声”旅游团的团长吴镇南老师与我共同策划了这场赴莲花镇与省会名老艺人联合演出的大型活动。

我们一起来到莲花镇五丰山看场地,受到当地镇领导们的高度重视与接见,并马上组织人员布置好了演出场地,搭好了舞台,借来了音响设备,挂好了横幅标语。

湖南知青网的网红才女“落霞孤鹜”即刘敏女士,更是废寝忘食,不辞辛劳,完成了整台演出的伴奏、录音带制作、节目单编排及串台词等,为演出的成功付出了大量的心血(而当年那台花鼓小戏《新风赞》的导演正是她的妹妹刘明)。吴镇南老师与刘敏女士为这场义演真是功不可没!

十几位名老戏剧表演艺术家们也如约而至,擎光而来,热情投入这场公益演出活动。

那天本是刮风的阴冷天,突然老艺术家们到来后,出太阳了,风也停了。都说是《西游记》里演“观音”的左大玢老师的到来感动了上苍,让天遂人愿了,仿佛他们的到来用太阳深处的火焰照亮了莲花镇五丰山的天地!

珠联璧合的联欢节目美轮美奂,尤其是花鼓名旦刘赵黔老师幽默风趣的介绍每位参演的名老艺术家,更让人海如潮、人心鼎沸的演出现场掌声雷动,笑声、喝彩声盛况空前,义演办得太精彩太成功了,堪称完美,真让莲花镇火了!

2016年11月11日,省会名老艺人们赴莲花镇“义演”合影

义演结束后,我神采奕奕地登上阳光明媚、天蓝气清的五丰山顶,极目远眺山清水秀峰峦叠嶂的莲花镇,往事如云烟,摇曳在风中,我眼眶湿润了。

我真想发自内心的呼喊一句:莲花镇,我的乡魂,我的乡韵!你于我福泽深厚啊!很多知青忆当年大都感叹青春无奈。唯有我敢对天大喊一句:我的青春我做主,青春无忌,我想写就写,想演就演!无奋斗不青春,我青春无悔!

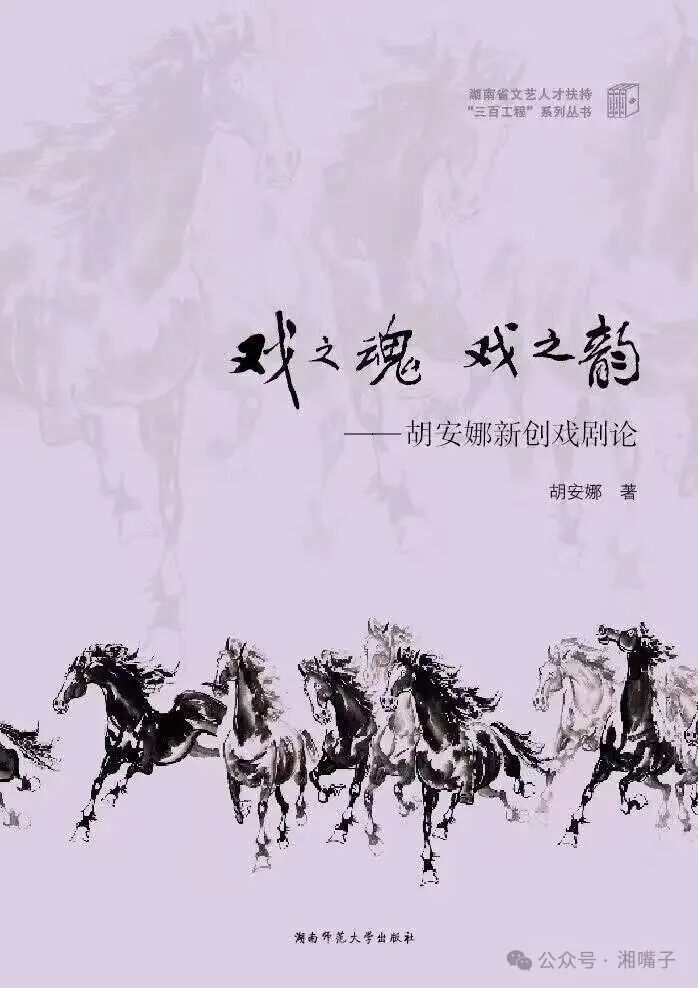

当时正值我50万字的戏剧专著,入选了首批湖南省文艺人才扶持三百工程。我伫立山巅凝望我当年挥洒汗水的旷野之地,一时突发灵感,归来便给我的新书命名为《戏之魂,戏之韵——胡安娜新创戏剧论》,也表明我的戏剧生涯圆满地画上了句号。

2016年我的新书出版

然而,我那位最期盼看到这场义演的干妈“十一娭毑”不幸于三个月前病逝了,还有爱听我讲故事的几位老乡也令人无比遗憾的先后作古了。庆幸的是,我请到了当年与我一起排演那台花鼓小戏的几位知青老友们,以此鸣谢他们当年立下的汗马功劳。我牢牢记住一句话:“一个人是被多个台阶送到楼顶的”。这台花鼓戏本是集体成果,但最后我收获的荣誉最多。故知遇之恩,无言以报,真想深情的道一声:谢谢你们了,当年与我一起奋斗的知青战友们!

讲到这儿时,我突然忆起另一位参加义演的省祁剧院名老艺人李文芳老师,我们都不知道她当时已罹患癌症,她唱的祁剧名段《昭君出塞》,浅吟清唱,如花噙露珠,令人陶醉如梦,太迷人了。但万万没想到,这竟成了她弥留之际的最后绝唱!第二年,李文芳老师因病情急转直下而猝然离世了,我们与她在莲花镇义演的那天一别竟成永诀!但她最后的绝唱,发出的花香,醉了莲花镇的“义演”,也至死无憾了!

讲到与戏曲结下的情缘,我不禁又想起了省京剧团著名的老旦表演艺术家闵玲娣老师,我与她是深交几十年的闺蜜好友。直到2015年5月我们在宾馆开会时,我才突然问闵老师:“我11岁那年,父亲带我在解放剧院看了一场京剧《红灯记》,从此我迷上了学唱样板戏,上中学后还演过李奶奶痛诉革命家史那场戏,不知当年的《红灯记》是谁演的李奶奶呀?”

闵老师自豪地笑答:“是我呀,那年我才19岁哩。”

顿时惊得我目瞪口呆:“原来你就是我爱上戏剧的启蒙老师呀,我戏剧事业的起运就源自你们演的《红灯记》,它改变了我一生的命运。”

但始料未及的是,第二年,就在莲花镇义演之前,闵老师因患肝胆管癌竟也撒手人寰了。闻之噩耗,我泪流满面,向着苍穹深深地鞠了一躬……思未绝,艺长存!

李文芳老师祁剧绝唱《昭君出塞》

因此,从儿时看省京剧团的《红灯记》,到下乡学唱省花鼓戏剧团的《送货路上》,从自编自演花鼓小戏《新风赞》,到这场令人动容的莲花镇名老艺人云集的义演,这些记忆串在一起,心中总会燃起一团团激情的火焰!为了回报老艺术家们这份真挚的情意,感人的拳拳爱心,我决定将2015年画了句号的十年公益计划中的第九件公益活动继续做下去。于是,从莲花镇孕育的“戏缘”便像春风化雨润泽了我的心田,飘落到了如今的“安娜沙龙”,化成我心里永恒的“艳阳天”,最美的“桃花源”!真愿我的“安娜沙龙”像一盏悠长的思念之灯穿越时空,以它那一点点微弱之光,陪着名老艺人们安度晚年……

我讲完“戏缘情结”的故事,又一再邀请即将88岁高龄的龚谷音老师,给我们唱了那首长沙山歌,一时乡愁溢满心田。今年六月的“安娜沙龙”,很遗憾龚老师没来,错过了一炉靓汤,一场热闹!那天,摄像师金哥带来一架无人机,在每人头上飞来飞去。金哥说,无人机在哪位头上停得最久,就说明哪位长得最好看。96岁的“刘大娘”钟宜淳老师马上脱口一句:“怪不得无人机在我头上停得最久咯”。此言一出,逗得大家开怀大笑。我说,龚老师明年若能来“安娜沙龙”,会更加热闹嘞!龚老师也像钟老师一样爱开玩笑,几句逗乐的话让大家在饭桌上笑喷,笑得眼泪都出来了,真是一位好可亲,好可爱,好可敬的老人啊!

亲爱的龚谷音老师和艺术界的新朋老友们,让我们相约2026的“安娜沙龙”吧……

2025年6月2日在我家举办“安娜沙龙”聚会

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号