曾玺凡 科教新报 2025-09-25 16:20:49

科教新报·新湖南客户端记者 曾玺凡 通讯员 黄卫平 刘文畅 李长文

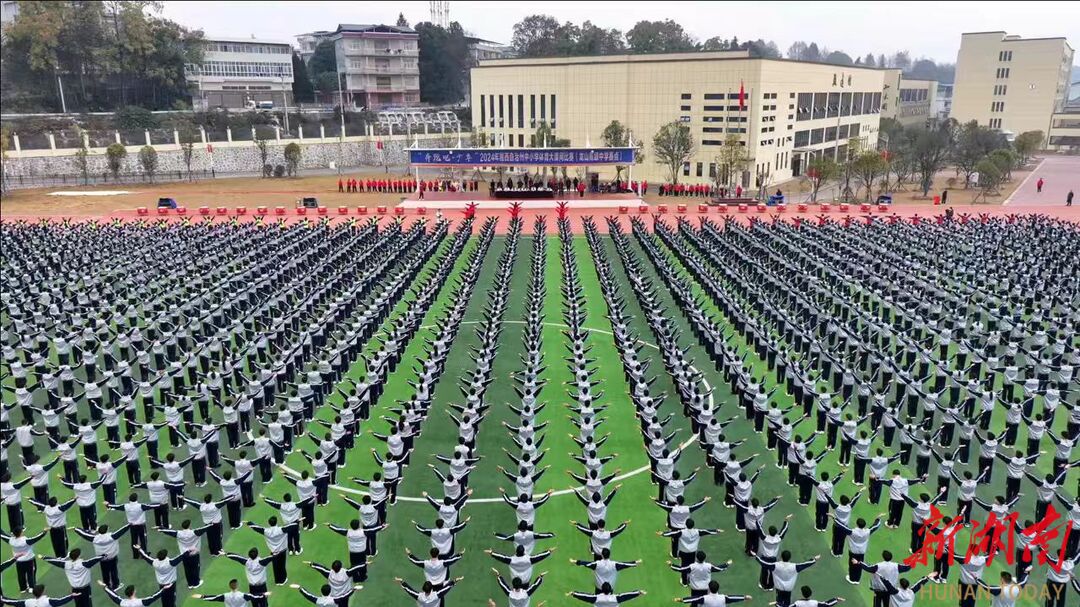

近日,2025年全省中小学魅力“大课间”评选结果出炉,在640 余所参评学校中,33所学校获小学组一等奖、21所学校获初中组一等奖、11所学校获高中组一等奖。这些学校通过创新实践,让原本程式化的大课间活动“变形”为深受学生喜爱、促进学生全面成长的活力舞台。

这背后,亦是各校对“以生为本”教育理念的深入探索和扎实落地。

破题:因地制宜创特色

对于怀化市铁路第一小学体育组组长李波来说,这次获得的小学组一等奖来之不易。由于本校运动场地施工,学校面临无大面积场地可用的困境。“教学进程、训练时间完全受制于外校场地安排。”李波回忆道。更艰巨的是组织挑战——86个班级、4672名学生需要每天往返于两校之间,交通安全、人员清点、器材运输等压力巨大。

面对挑战,体育组创新采用“模块化分解、分布式练习、精细化合成”的现代管理思维。他们将大课间流程模块化,场地网格化,用音乐指令代替口头命令,破解了大规模组织难题。

该校大课间以“探寻体育本源 筑梦强国少年”为主题,独创的“体测素质操”将枯燥的体测项目变得趣味化、常态化,实现了大课间与体育课及国家体测的无缝衔接。“最难能可贵的是它的实效性和全员性。”李波说,“它就像一堂完整的体育课,每个环节都有明确的锻炼目标。”

在总结获得一等奖的原因时,衡阳市石鼓区华耀小学体育教师匡庆兰告诉记者,本次取得佳绩的核心在于“全员联动、文体融合、细节深耕”。具体而言,首先体现在文体方案的融合化设计上。学校依托湖南省戏曲特色校优势,将戏曲元素融入课间操,创编了《发光吧少年》现代舞与戏曲操相结合的形式,实现了传统与现代、戏曲与体育、力量与柔美的结合。

而株洲市二中枫溪学校小学部西校区则通过“阳光健行”大课间活动同样获得小学组一等奖。该校以“健体润心”行远课程为引领,形成了“基础+特色”“集中+分散”的大课间新样态。

“我们将闲置空地改造为篮球场,完善教学楼架空层成为室内体育场,切实拓宽活动区域。”副校长邓媛媛介绍。更值得一提的是,学校要求班主任、科任老师及管理人员全部走出办公室,与学生共同参与运动,打造“师生同场、共享乐趣”的氛围。

体育组组长文孟婷分享了他们的实践秘诀:“体育组专人负责创编‘素养+趣味’的活动内容,全体体育教师分包年级深入指导。”该校特色素质操融合体操、音乐、舞蹈等特点,分年级设置难易程度,同时通过毛毛虫、跳长绳等游戏项目保持活动新鲜感,让每个学生都能找到适合自己的运动方式。

获得高中组一等奖的龙山高级中学则创新构建了三个环节的艺体大课间自选操模式。校歌课间操将校歌旋律融入动作编排,增强学生归属感;“体能加油站”环节针对高中生学习特点设计,快速有效提升体能;最具特色的是摆手舞课间操,巧妙融入土家族文化元素,让学生在锻炼中感受民族文化魅力。

长沙市第二十一中学则以“传承、创新、科学”为主题,创新融合“武承国粹、智创未来、协力争先”的理念。该校将中国式摔跤操、武术操、智慧跳绳实时竞赛、千人跑操、排球模块攻防等多元项目有机结合,既传承了传统文化,又融入了现代体育元素,满足了高中生个性发展需求。

立魂:以生为本润心田

什么是适合学生的大课间?魅力“大课间”评选活动中的获奖学校以其特色实践,给出了答案。

“大课间的核心是‘以生为本’。”匡庆兰道出了关键。他认为,优质的大课间需要兼顾趣味性与参与感,拒绝“一刀切”,而是要结合不同学段学生的身心特点设计内容。参与模式要强调“全员”与“自主”,避免少数人展示、多数人旁观;氛围营造要传递“活力”与“包容”;同时必须做好安全保障,确保活动强度适配学生体能。

这一理念在怀化市铁路第一小学得到了生动体现。李波欣喜地发现,自从学校开展特色大课间活动后,校园里涌现出许多令人感动的变化,校内自发组织的锻炼小组如雨后春笋般出现。最让老师们欣慰的是,一些原本内向、不爱运动的学生在集体氛围感染下变得开朗自信,甚至成为班级的运动小标兵。

这些变化不仅发生在学生身上,也深刻影响着教师群体。李波感慨地说:“看到自己参与设计的大课间能让全校孩子快乐运动并切实受益,我深感自豪。”这种职业幸福感和成就感的提升,促使他将教学理念从“教技术”升华到“育全人”,实现了个人专业成长的重要跨越。大课间活动极大地提升了全校教师的参与感和成就感,特别是体育教师的专业价值得到彰显。

邓媛媛从教育管理者的角度提出了理想大课间的三个特质:一是“普惠性”,面向全体学生,让每个人都能找到参与乐趣;二是“实效性”,设计要科学有趣,真正达到为身心赋能的目的;三是“个性化”,尊重学生差异,鼓励自主选择与创造。

适合学生的大课间不是简单的体育活动,而是一个综合育人平台。它既要考虑学生的身体发育特点,又要关注他们的心理需求;既要保证锻炼效果,又要激发参与热情;既要体现学校特色,又要留给学生自主空间。

当大课间真正尊重学生成长规律、贴近学生实际需求时,它就能成为滋养学生身心、促进学生全面发展的重要平台。

固本:常态机制焕活力

舞台上的闪光,底气来源于日常的扎实耕耘。这些获奖学校的实践探索表明,优质的大课间离不开常态化的机制保障和长效化的系统建设。

每天清晨,华耀小学的校园里便开始了有序而充满活力的晨练时光。这所秉持“爱我中华、荣耀未来”校训的学校,构建了独具特色的“华星”体艺课程体系,创新推出“体艺5+2+1”课程模式。该校不仅保证每周5天每天安排晨练、大课间练、午练、三点半课堂练、晚练,还要求每生掌握篮球操、武术操、广播体操、戏曲操、课桌操五操,全员普及足球、篮球两项运动,并引入戏曲进课堂传统艺术。通过课堂、课间、课后服务、课外时间空间的有机结合,形成了学生、老师、家长全员参与的良好局面。

“人人都参与、班班有队伍、周周有比赛、个个跃欲试”——这已成为华耀小学全员文体长效机制的生动写照。学校始终坚持“让每一颗童星更闪耀”的育人目标,将全员文体活动理念深深融入教育使命之中。

为确保学生在校保质保量进行文体活动,株洲市二中枫溪学校小学部西校区作出了一系列针对性调整:全面落实课间15分钟,确保每天开设一节体育课,保证每天体育锻炼时间不少于2小时。在课程设置方面,学校在开足开齐国家课程的前提下,充分挖掘校本课程、生命与健康课程、课后服务等课时资源,合理编排体育活动内容,倡导学科融合,统筹安排体育师资。

为保障活动安全有序开展,学校强化体育课常规、课间活动、上下楼梯、集合等规范,开展健体班评比,引导学生讲秩序、讲文明。同时,学校积极推进游戏课程化,增设特色活动区域,丰富课间游戏活动,并创新性地开辟课间游戏新玩法征集箱,充分发挥学生自主性,让学生自主管理、自主创设游戏。

从单一形式向多元内容转变,从被动参与向主动投入转变……当体育运动真正融入学校日常,尊重学生成长规律,它便不再是简单的课间锻炼,而成为滋养学生身心、让校园焕发持久活力的重要源泉。

责编:曾玺凡

一审:曾玺凡

二审:彭静

三审:黄维

来源:科教新报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号