田茂军 2025-09-23 08:10:23

文/田茂军

认识厚能已经很久了。

因为都是龙山人,我又当过他的老师,再因都爱好文学缘故,我们亦师亦友走过了三十多年。近些年来,出于对生养他那方水土的挚爱,他利用业余时间,联手家乡同好、全国二十多个省市的两百余位书法和诗词名家,在他家乡桂塘坝做了不少公益事业,最著名、影响最大的要数桂塘书法墙、梁家寨书法碑林、跳岩河摩崖石刻、明溪书法桥。

这些书法碑刻,不说与永顺不二门的摩崖石刻媲美,也不说可与永州的浯溪碑林齐名,但在一个偏远乡镇能够建设完成这样壮观的文化工程,也算是泽被后世,功德无量。这几乎是他凭一己之力和执着的精神,四处化缘,历时十余载,历经艰难,终成好事。

如今,这些书法景观已经成为湘鄂渝边区一道重要的文化风景线,成为全国各地及境外诗词书法爱好者参观游览的打卡地。对此,著名散文家梁瑞郴先生感慨地说:“将来,桂塘的子孙会记住,他们有一位先辈,曾经在故土,收纳、装点、耕耘”。我想,再过几百上千年,这些书法景观肯定会进入文物保护单位的名录吧。

厚能原是湘西州商校毕业的,先后在商业企业和党政机关工作,所学专业和从事的工作,与书法及文学并不沾边。但他为圆儿时的文学梦,期望提高自己的文学素养,上世纪九十年代初,他报考了吉首大学汉语言文学专业的函授学习。那时我在这个班教授《文学概论》课程,这样我们就成了师生,所以他喊我老师。重回课堂的厚能,对这来之不易的学习机会,非常珍惜,每次去上课,我发现他都听得非常认真,作业也是一丝不苟地完成。我们年龄相仿,兴趣也相投,加之他与我妹夫刘俊是书道好友,这样私下里交往就比较多。他对我也是敬重有加,他喊我老师,我喊他厚能。后来他从县里调入州府,还成为一名县处级领导干部,并当选为湘西州书法家协会副主席,社会活动比较活跃。别人称他头衔,我依然习惯喊他厚能。这样喊起来很亲切,没有距离感。他也欣然接受,唉唉地爽快答应。在我心目中,他就是一个文艺青年,一直保持着书生的本色。在这个物欲横流的社会里,着实很难得。我通过长期观察发现,他不管工作再忙,不管处于人生的顺境或逆境,他一直没有放弃对文学和书法的追求,并打出了一片属于自己的小天地。

2007年,他推出第一部散文集《那年那月》,2011年又推出了填补湘西书法史空白的学术专著《书法湘西》,不久又主编了《清清的皮渡河——桂塘优秀文学作品选》。看吧!他真的够勤奋了。

我有些奇怪,他在单位分管文秘工作,经常需加班加点,算得上机关里的大忙人。工作之外,他还要完成这么多创作方面的事,不知要花多大的精力,牺牲多少休息时间啊!厚能做的这些看似不起眼的小事,我认为都是有益于社会的好事。我就不断表扬他,鼓励他。

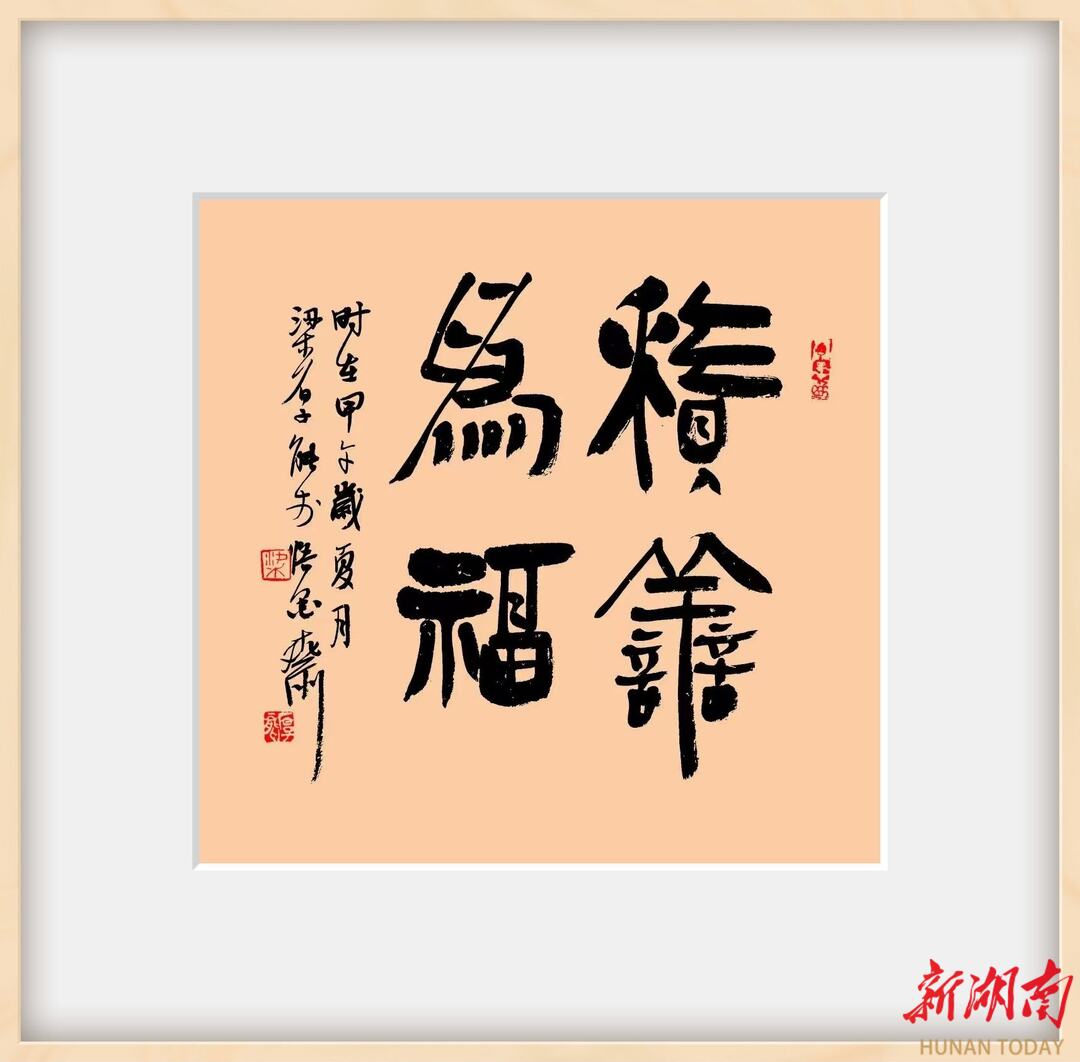

前些年,他应邀参加吉首大学文学院和张家界学院举行的几次书画笔会,我发现他的动作是最快的。一上阵,毛笔一挥,唰唰几下,就是一幅书法作品。来者不拒,有求必应,他的桌子前总是围满索字的学生。在湘西州文联和书法家协会组织的文化下乡惠民活动中,以及汶川地震时抗震救灾书法义卖活动中,他都是非常卖力的一个,那些背着背篓的、挑箩筐的村民、市民,挤满他的摊位前,这个要对联,那个要幅字,他都答应写,结果群众都是喜笑颜开,满意而归。

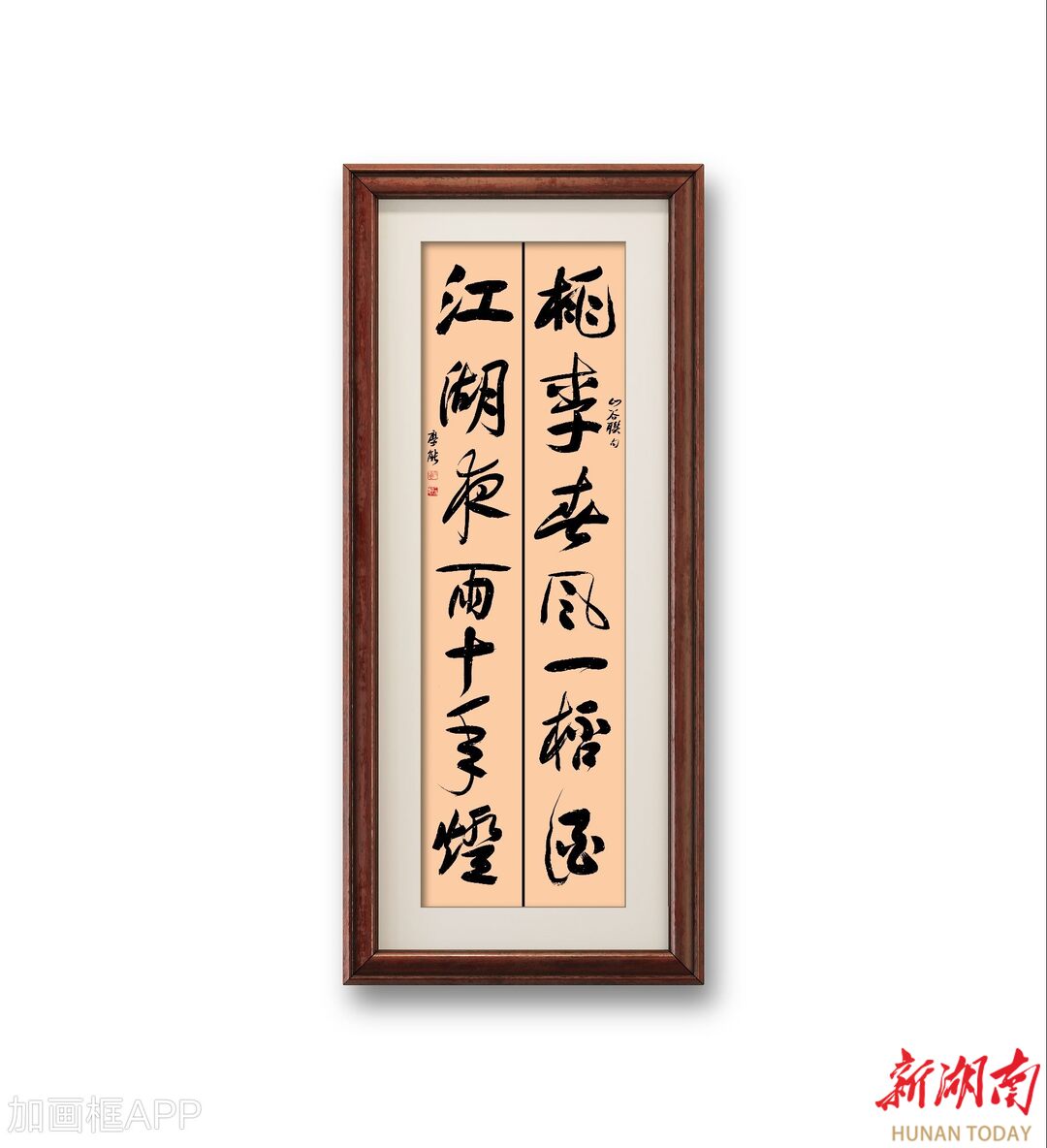

我书房挂的就是一幅他的书法作品。我装裱后,拍照片给他看。他问,老师还可以吗?我说,你都加入了中国书法家协会,已是“国家级”书法家的字,怎么不好看呢!他听后哈哈一笑说,老师您又嘘学生毛了。

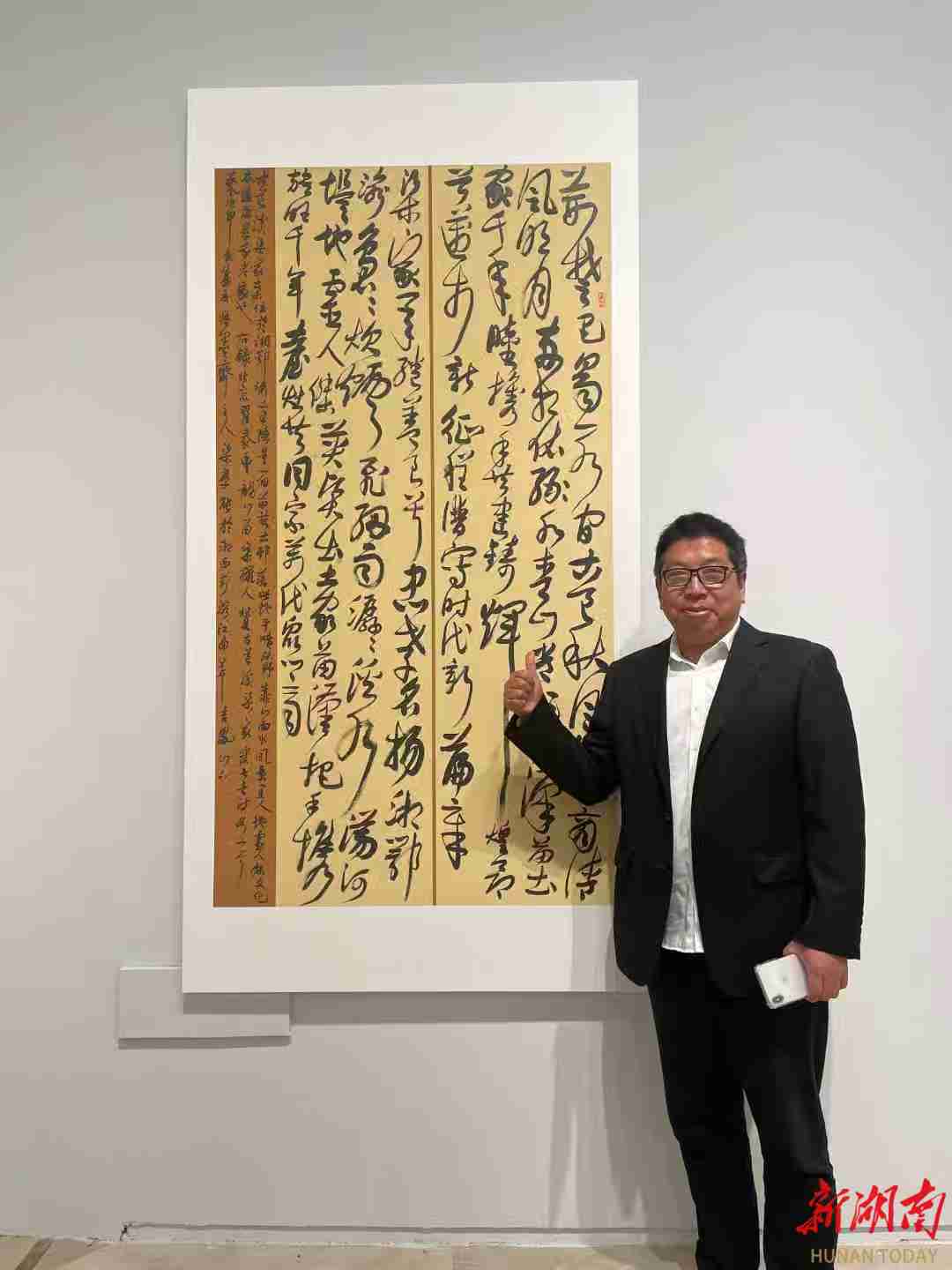

去年10月,湘西州委宣传部、州文联在上海朵云轩举办“牵风相见——湘西艺术展”,那是湘西艺术首次面向全国的高水平集体展示,一时惊艳上海滩。厚能的一幅六尺整张草书作品参展。在展厅里,我发现他的作品非常抢眼,于是在在他作品前留影后发给他。他见后,惊奇地问:“田老师您也去参观了?您喜欢吗?若真喜欢,待展完后赠送给您。”我说:“这当然求之不得啊!”到现在,该作品因故还没有退回他的手中。怕我等不急,他又另外精心创作了一幅同款作品赠送与我。

2016年10月,厚能突发脑溢血,命悬一线,虽经抢救挽回了生命,但致半身不遂。我闻讯后,非常震惊,打算去州医院看他。又听说病情严重已转院长沙了。经过一段时间康复治疗,病情有所好转。得知他从长沙马王堆医院回来后,我马上去他家去看望他。

我的到来,他非常高兴。他说经历了这次生死之劫,心里有一肚子话想要给老师讲。他请了一名家庭医生,天天为他做康复。他的爱人要去上班,他的岳父负责照料他的生活。有时还是免费治疗师。说到治疗过程的痛苦,他自嘲说,做康复时要扳脚扳手,那个痛啊,真是撕心裂肺,喊叫声就像杀年猪。但厚能以顽强毅力终于挺过来了,经过漫长的康复治疗,他终于甩掉了第三台轮椅,坚强地迈开了步伐,开始他“摇摇晃晃”的新人生。

看到厚能再次站了起来,重回朋友圈,继续去追求自己喜爱的事业,作为老师,我由衷地为他高兴。我说,很多人中风以后,先自我颓废消沉了,而你像保尔一样,坚强地笑对生活,是一个了不起的英雄。他说,命运如此,到什么山头唱什么歌吧。

近些年,我经常在乾州古城半亩方塘主持一些文艺活动,他知道后,常拖着病躯赶来,然后安静地坐在后面听讲,就像当年听课那样,专心致志。他那认真的样子,我是看到了的。厚能就是这样的一个人,爱读书,爱学习,求上进,勇于与命运抗争,不断充实自己,不断进步着。

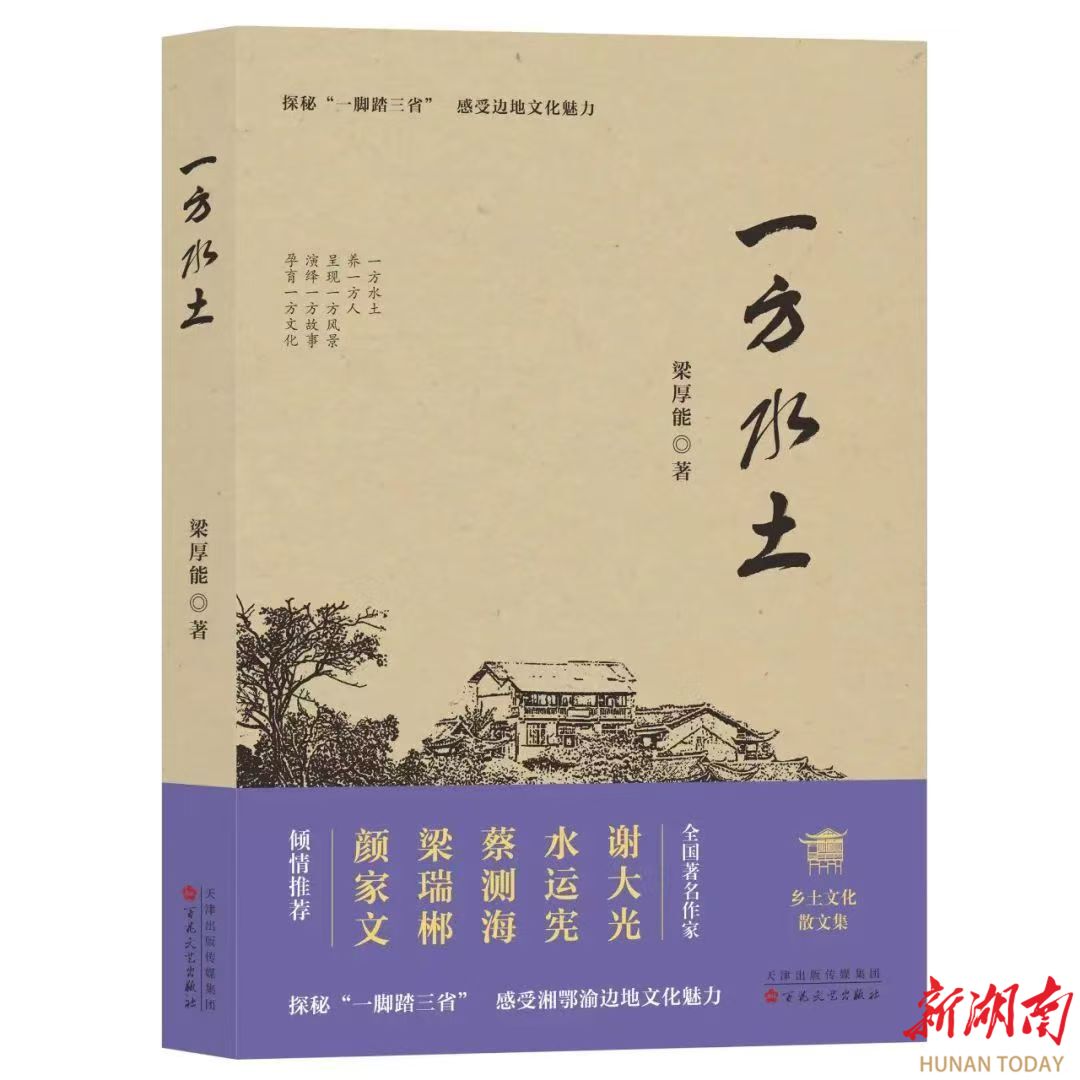

转眼就到2024年的下半年,他给我专门打来电话说,他的新书《一方水土》就要出版了。厚能大病初愈,又推出了新作,真是可喜可贺!我说好啊!并建议他到半亩方塘也搞一个新书分享会。他欣然应允。然后就是策划和组织。我把需要赠送书籍的专家名单拟出来后传给他,他在每一本赠书的扉页,都用毛笔题签,一丝不苟,工工整整。小印章就盖了三个,两个姓名章,一个引首章。书的扉页就如一幅书法小品。每一个拿到新书的嘉宾,都惊喜不已。《一方水土》新书分享会于2024年11月2日如期在半亩方塘举行,其时湘西文艺界大咖云集,引起了媒体广泛关注,仅“掌上湘西”的一条新闻,阅读量就近27万,新书分享会取得了圆满成功。此后,湘西州内有关单位相继举办了10场《一方水土》读书会,厚能被邀请去分享创作心得。

读罢《一方水土》发现,该书从内容编排上,分为这方水土、乡风乡愁、父老乡亲三部分。少数篇什在他的个人公众号上发表过,我之前读过。我比较喜欢“这方水土”这一板块,共写了23处桂塘坝及周边的著名村寨、自然景观和代表建筑以及依附于这些空间事物的人文掌故和民间传奇。

因为是他从小生活的地方,他了如指掌,在娓娓道来的叙述中,那些村寨在炊烟袅袅中醒来,鲜活的呈现出世外桃源的景象。那些吊脚楼,那个老油坊,那些奇怪的水潭,那些醇厚的乡风民俗,未来可能成为永远消失的风景,却在他的文字里得到永恒。王国维曾说“一切景语皆情语”,厚能这些文字和记录,正是他对于家乡的深厚情感和发自内心的爱。

对未来而言,这些文字也必然是一份难得的文学书写和文史档案,可以让后人知道,我们家乡原来还有过如此的风景和深厚的历史底蕴。

厚能的文字朴实自然,写人叙事,一一道来,读起来亦很轻松。他的作品语言常常使用龙山的方言土语,表现力颇有别情逸致。如《油坊潭:一个山村旮旯的烟火气》一文中,写家乡的小溪,别开生面,十分独特——一路咆哮着向前面的山嘴撞去,这一撞就撞出个大水潭。那座山也不是好惹的,虽然被撞出了一个洞,仍纹丝不动地矗立在那里。一个“撞”,一个“惹”,形神毕肖,十分生动而有趣。

在写人物对话的时候,也是幽默诙谐,见出作者性格。如《故乡的滋味》一文中,写作者到嘎子大嫂家拜访,大嫂先不开门,问是哪个?有莫子事?他就答讨点米。大嫂说,没有。他继续调侃,那就讨点钱嘛。真是让人忍俊不禁。

我觉得厚能的《一方水土》中,对地方历史的叙事,还存在一些不足的地方。有的重要内容,书中虽有涉及,但由于采访不够深入,挖掘不深,掌握资料有限,记录和描述过于简略。比如桂塘坝二隥岩是湘西汉戏最早引入地,这里被誉为“汉戏故里”,一脚踏三省的桂塘坝,当年拥有凤鸣、九红、玉福、同庆四代科班,其戏班和汉戏的演出活动对湘鄂渝边区影响非常大。可惜在厚能笔下未能充分展开,那些戏班的传奇故事在历史烟云的深处被遮蔽,还未能发掘出来。据《龙山县志》记载,清道光初年,汉戏传入桂塘坝,在二隥岩古寨,湘鄂渝边区第一个汉剧科班“凤鸣班”鸣锣开场,随后又在此传承三代,以戏教化,为桂塘人崇文尚礼、向善自强应产生深远的影响。随着时代的发展,戏班已不复存,丝竹管弦成为历史的余音。如果深入挖掘,深入走访调查,可能会有新的发现。期待在后续的写作生涯中,看到厚能书写汉戏班的精彩故事。

散文向来有“行散神不散”之说,意谓形式上可以自由散漫,而内在主旨精神凝聚。其实不然。在我看来,散文的形式上也是讲究结构和布局的,从柳宗元的《永州八记》到张岱的《陶庵梦忆》都可以见出作者行文前的构思设计与精心布局,从而架构罗致,纷繁有序,经纬谨严。厚能的《一方水土》中,有的篇什缺乏必要的结构和布局,行文上显得比较随意,信笔而至,形神皆散。如《老屋的乡愁》写老家老屋的命运,牵涉到家中兄长对于老屋的态度和维修事务,中间又写到姐姐出嫁、养鸟故事、弟弟之死。如果分开写,会怎么样?可能会更好。

厚能很慎重地对我说,自去年7月《一方水土》出版以来,这本书销售情况不错,社会反响良好,他已收到读者和专家写的读后感和书评近50篇。他说,可能是碍于情面,这些书评大多是溢美之词,唱赞歌者多,指出不足者少。他很想听一听我对他习作的真实评价,要我直言不讳地指出存在不足,并对他今后的创作方向提出指导性建议。其实,我也正有此意,只是因俗务缠身而迟迟未能动笔。在此,我要说的是,《一方水土》整体上是值得肯定,很不错。但作者也需要警醒,不要在赞美声中迷失自己。如写人叙事,均以“我”之角度出发,正面言之,是真实可靠。换言之,则略显单一,审美上打折。有时候,也可以跳出“我”的局限放开来写。文章如山不喜平,可以胆子大一点,笔触更奔放一点,就像书法草书一样,可以汪洋恣肆,亦可摇曳生姿。同是从桂塘坝走出来的作家蔡测海、王爱,就处理得娴熟自如,厚能不妨读读他们描写故乡的文字,在后续回望故乡的时候,尝试打破自己,超越自己。这也算我的一点希望吧。

2025年9月22日

责编:封豪

一审:封豪

二审:王晗

三审:刘永涛

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号