湖南日报·新湖南客户端 2025-09-21 16:42:33

湖南日报·新湖南客户端9月21日敦煌电(记者 刘瀚潞)敦煌城区东南行约25公里,莫高窟静静矗立,9月20日至22日,第八届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会举行。20日,记者循着游人的脚步走进莫高窟,在第16窟的光影里,探访传奇的“方寸之地”——第17窟,即震惊世界的藏经洞。

“1900年5月26日,莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞,并挖出了公元四至十一世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物5万余件。”景区讲解人员向游客们讲述这段历史。

这些后来被称作“敦煌遗书”的珍宝,如今分藏于中、英、法、俄、日等地,更催生出一门牵动世界的“敦煌学”。

其实,这批承载着千年文明的敦煌遗书,与千里之外湖南长沙窑的瓷壶釉诗,共享一颗“方寸心”。

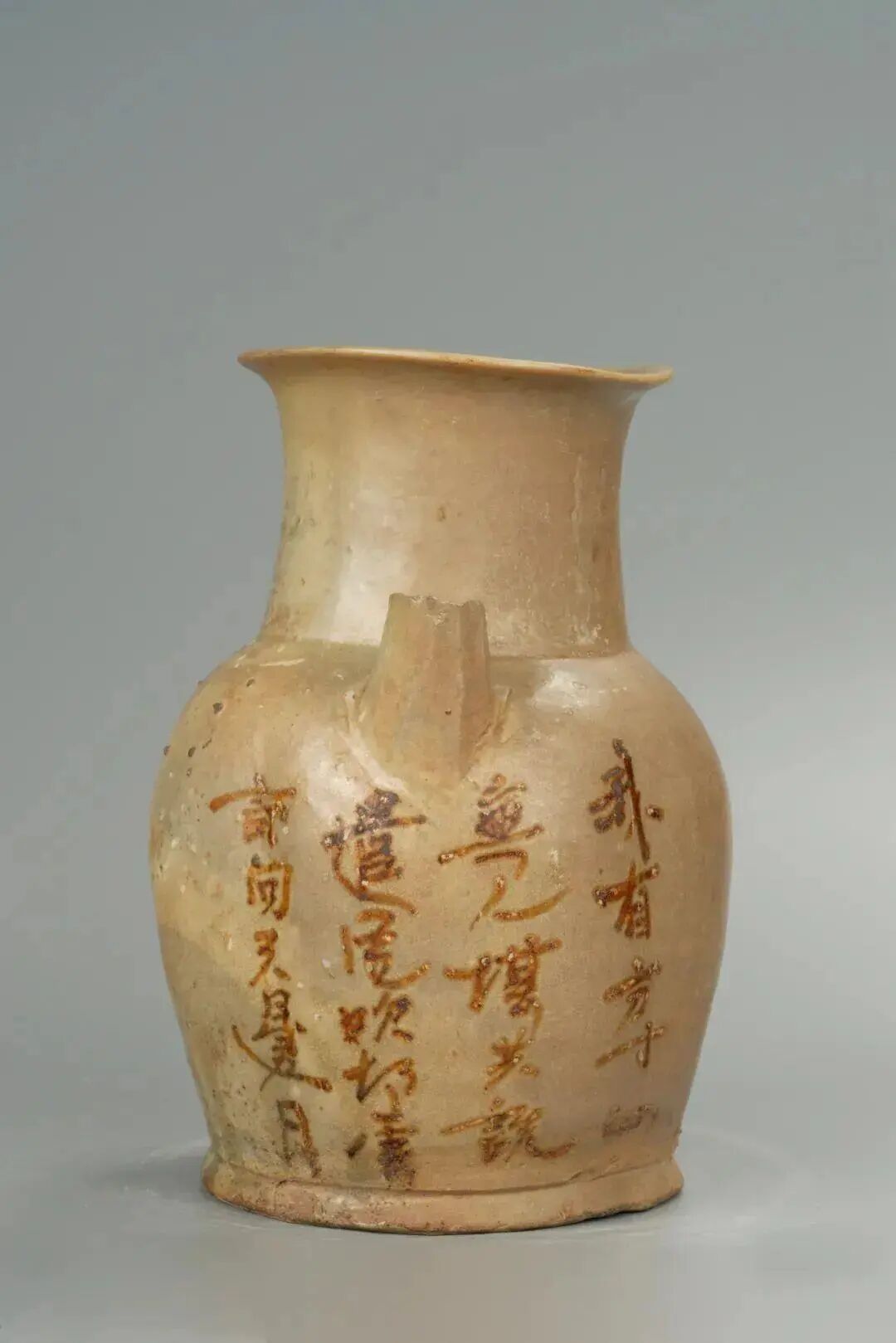

“我有方寸心,无人堪共说。遣风吹却云,言向天边月。”

这是唐长沙窑瓷壶上题写的一首情诗。长沙博物馆展览部工作人员刘凯介绍,“此诗目前没有找到出处,仅在敦煌遗书中留有佚诗《秋夜泊江渚》,首句也作‘我有方寸心’。”两首诗首句相同,瓷壶尾句为“言向天边月”,敦煌写本则以“但愿一相知”收尾。

这样的诗韵呼应,在敦煌遗书与长沙窑间并非孤例。

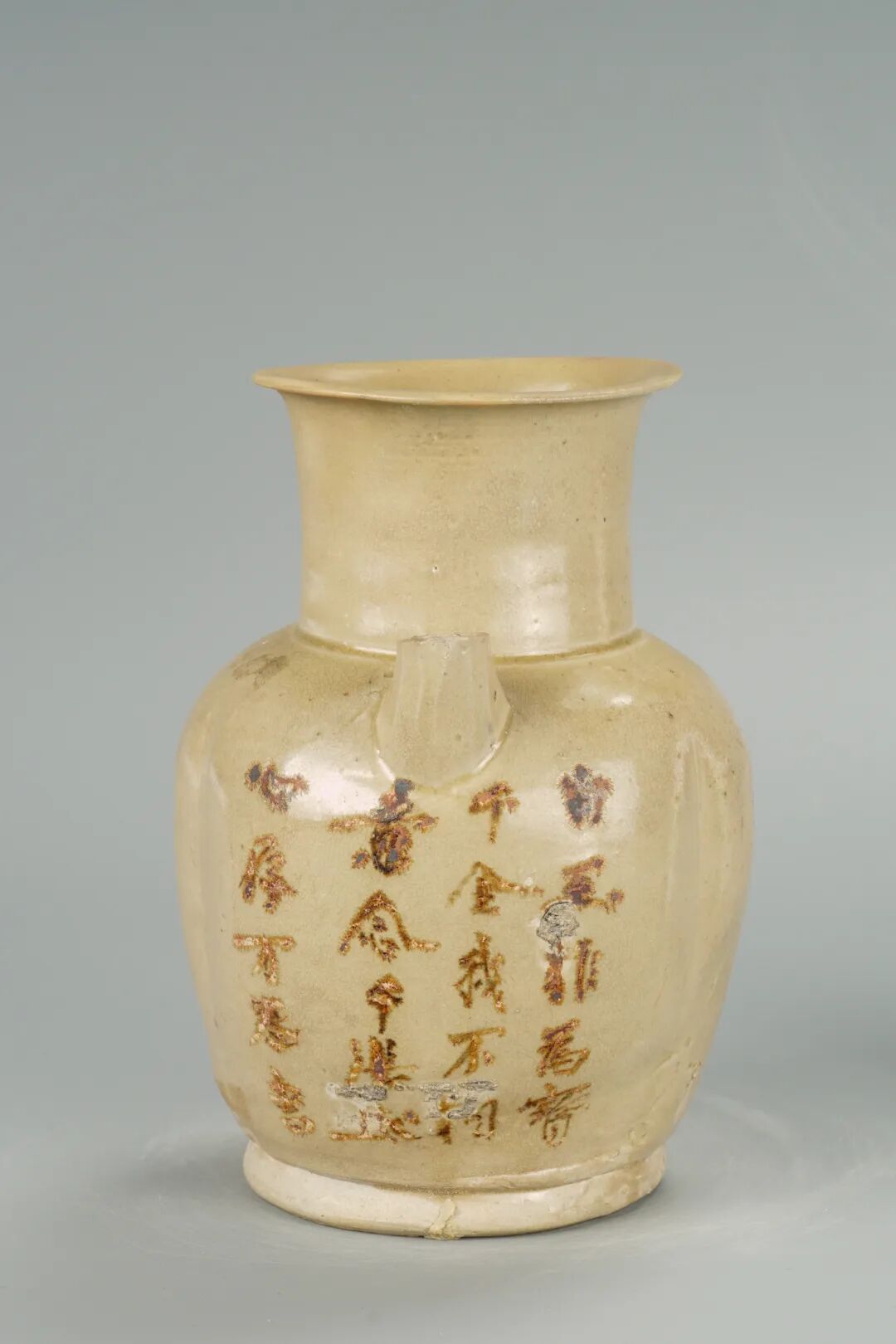

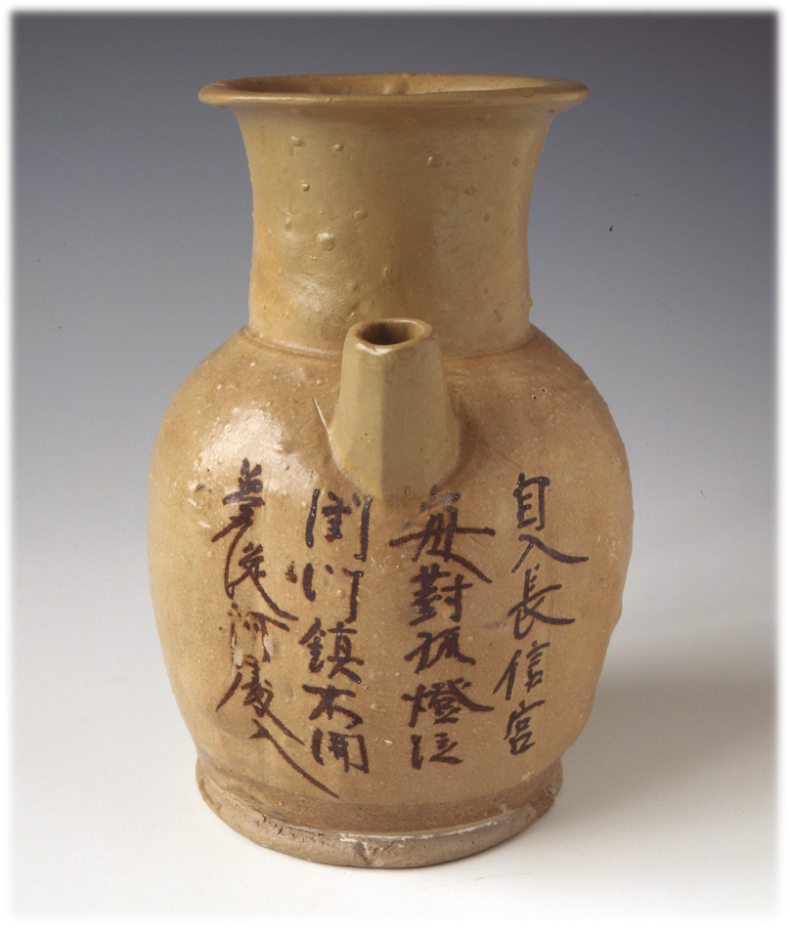

△“白玉非为宝”诗文瓷壶 长沙窑窑址出土 长沙博物馆藏

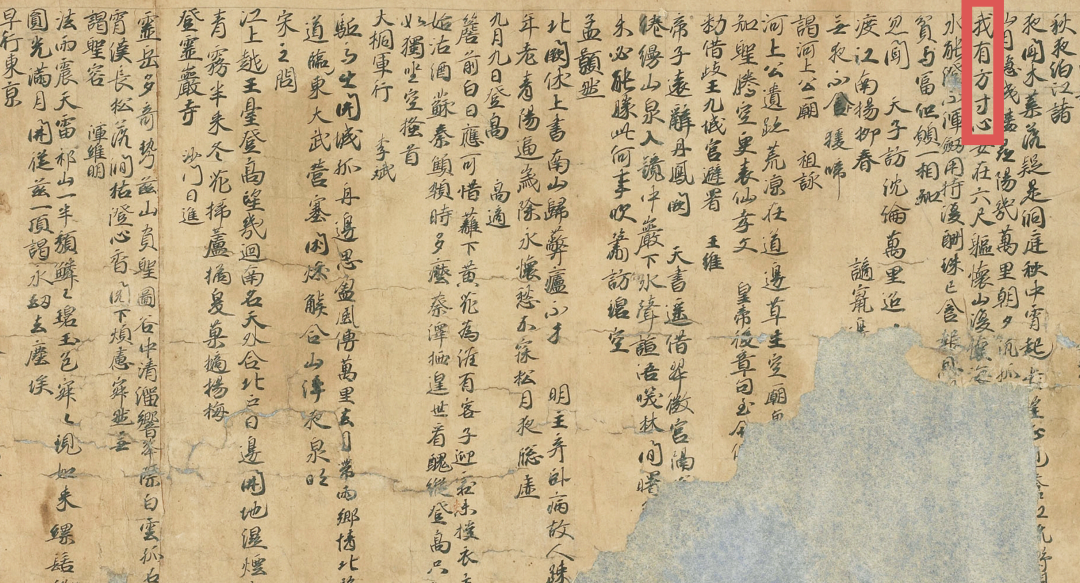

△敦煌写本P.2622 《吉凶书仪》

一件长沙博物馆藏长沙窑“白玉非为宝”诗文瓷壶,壶身题着“白玉非为宝,千金我不须。意念千张纸,心存万卷书”;而敦煌写本P.2622《吉凶书仪》中,也有“白玉非为宝,黄金我未虽(须)。(写)竟千(张)数,心存万卷书”的表述。

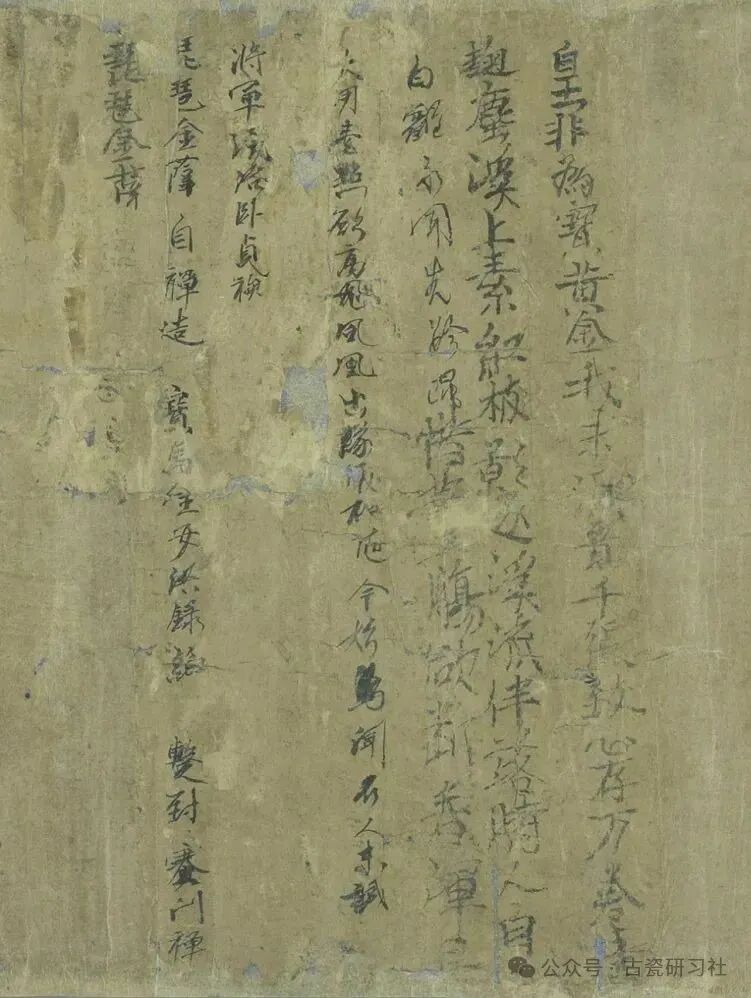

再如,敦煌遗书P. 3812号诗卷中的“闺情”诗写道:“自处长信宫,每向孤灯泣。闺门镇不开,梦从何处入”;而长沙窑出土的多件瓷壶上也题有此诗,“自入长信宫,每对孤灯泣。闺门镇不开,梦从何处入”,字句仅细微差异。

作为唐代丝绸之路对外商业交流的重要货物,长沙窑瓷器从湘江之畔出发,远销海外。其背后的窑工与商贾,不乏因局势动荡被迫南迁或无缘科举的普通人。他们虽未亲历大唐最盛时的荣光,却将盛世诗情熔进瓷土。

在丝路咽喉之地敦煌,这些书卷的书写者,也并非都是文人雅士。有官办经坊的抄经人,有只抄佛经的寺院僧人,有攻读经史的学士,也有靠抄书谋生的经生。

两地的人们相隔万里,从未谋面,却以相似的文字、相通的心境,在唐代的时空里完成了一场无声的“对话”。这些被书写在书卷或瓷器上的诗歌,印证了唐代南北文化的交融,揭示了唐诗传播的多元路径,也给如今的我们留下无穷的想象。

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:周月桂

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号