新湖南客户端 2025-09-19 17:00:39

湖南财政经济学院课题组

2025年2月,习近平总书记在第九届亚冬会开幕式致辞中指出“冰天雪地也是金山银山”,冰雪资源是推动经济高质量发展的重要引擎,体现了“冷资源”向“热经济”的转化逻辑。2025年3月,国务院总理李强作政府工作报告时指出要“积极发展冰雪运动和冰雪经济。”冰雪旅游是一种具有高附加值和高消费力的旅游形式,是当今中国旅游业发展的热门领域之一。2024年10月,国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》(国办发〔2024〕49号),指出要牢固树立冰天雪地也是金山银山的理念,加快构建现代冰雪产业体系。深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略,推动冰雪运动在全国普及发展,鼓励有条件的地区因地制宜发展冰雪经济。

我国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长至2024年的9700亿元,2025年将突破万亿元大关,显示出了中国冰雪产业较快的发展势头。“南展西扩东进”战略推动冰雪运动覆盖全国,群众参与人数将达3.13亿人。受到气候限制,我国冰雪产业以北方地区为主场,在南方地区,由于人们对冰雪景观向往与冰雪运动的喜好,冰雪产业的需求也在持续增长,发展潜力巨大。湖南冰雪产业尚处起步阶段,立足南方市场需求,探索南方区域性冰雪经济新模式,提振消费、扩大内需,培育冰雪产业新增长点,为湖南省发展冰雪产业提供了新的市场和政策契机。

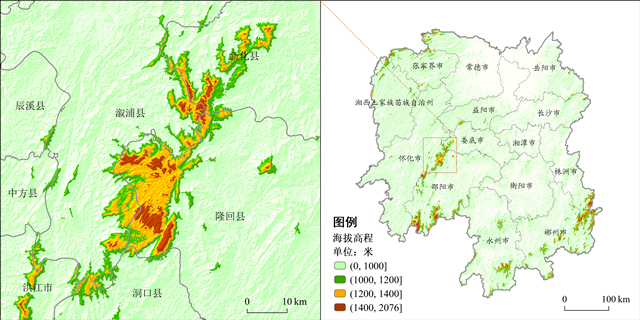

湖南省及雪峰山地势高程

湖南省及雪峰山地势高程

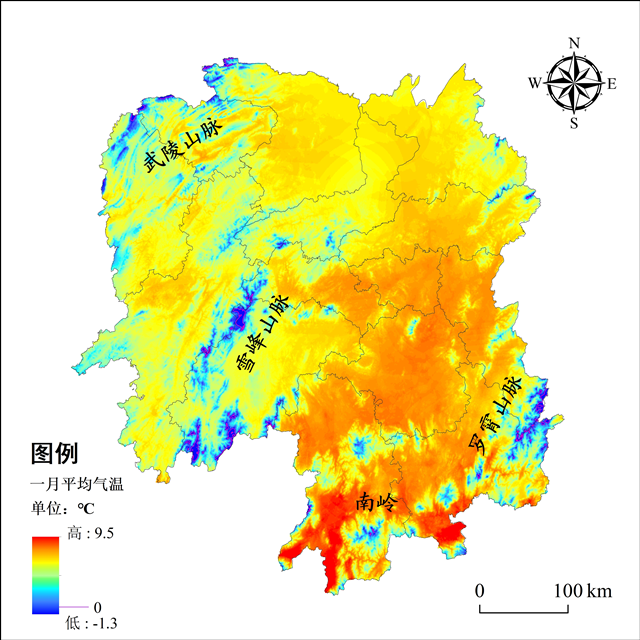

以雪峰山为典型的高山台地具备发展冰雪旅游产业的条件:高海拔区冬季低温期长,冰雪资源丰富且持续性强。雪峰山脉部分区域海拔达1400米以上,是湖南省高海拔的集中区域,该区域冬季气温较低,据海拔1405米的雪峰山气象站观测数据,一月平均气温为-0.5℃;冰雪资源丰富,年均降雪日数约19天(主要集中在11月至次年3月),年均冰冻期约55天,高海拔山区积雪深度可达17厘米以上(如虎形山北斗峰区域),较长的冬季积雪期为发展冰雪旅游产业提供了基础气候条件。

湖南省一月平均气温

湖南省一月平均气温

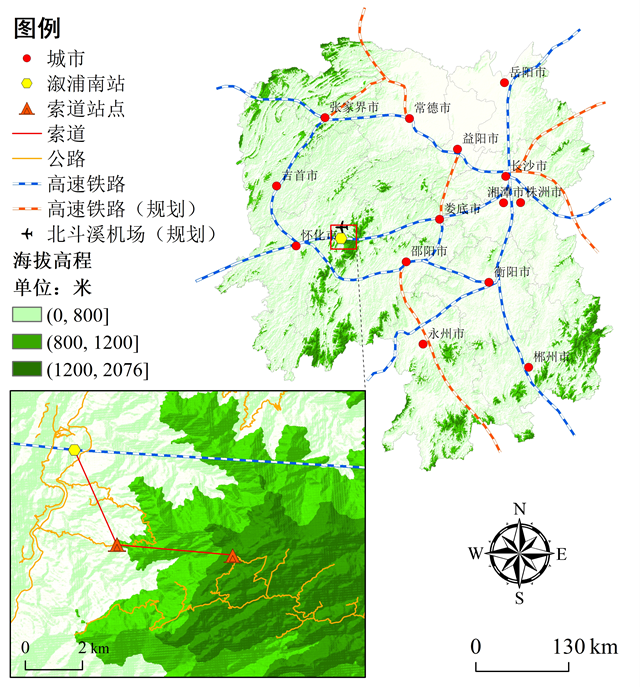

通过高铁网络形成区域交通枢纽,3小时覆盖主要城市群。沪昆高铁贯穿雪峰山区,在腹地溆浦县北斗溪镇溆水西岸设有溆浦南站,该站距怀化市区约21分钟高铁车程,距长沙约1小时12分钟高铁车程,3小时高铁车程可覆盖武汉都市圈、粤港澳大湾区、黔中城市群、成渝城市群核心城市;环湖南高速铁路通道将长株潭都市圈、洞庭湖生态经济区与武陵山区、雪峰山区、大湘西旅游圈有效串联,形成全省“4小时经济生活圈”。立体交通网络与成熟景区配套完善,实现冰雪资源高效转化。雪峰山区已构建“四纵多横”旅游公路网,连接虎形山、穿岩山等主要景点,保障了冬季冰雪旅游的可达性;全国最长客运索道(全长6公里)连接沪昆高铁溆浦南站与虎形山北斗峰,单程约23分钟,运力达1200人/小时,有效串联山背梯田、虎形山景区等冰雪资源富集区,实现“高铁+索道”快速抵达核心冰雪体验区;区域内已建成虎形山-大花瑶(4A级)、穿岩山国家森林公园(4A级)等成熟景区,配套有酒店、剧场等设施,具备发展“冰雪+文化+生态”融合业态的基础。

雪峰山区位交通条件

雪峰山区位交通条件

冰雪消费需求显著增长且呈现品质化趋势,客源市场潜力巨大。湖南省冰雪产业市场需求呈现显著增长态势,本地客群冰雪运动参与率持续提升,2024年达12%,其中中青年群体(占比约75%)成为消费主力,周边市场潜在客群规模测算超2.5亿人;2024年寒假期间市场数据显示,广东游客预订湖南滑雪产品量同比增长280%,人均消费约1200元,家庭游客占比50%,亲子研学类消费需求旺盛;冰雪消费结构持续升级,呈现“品质化+沉浸式”发展趋势,市场潜力较大。

以雪峰山为典型的高山台地具备发展冰雪旅游产业的可行性:红利持续释放,地方支持力度强劲。国家冰雪经济战略与省级政策形成双重驱动。雪峰山冰雪产业发展高度契合国务院《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》目标,湖南省政府将冰雪旅游纳入《湖南省“十四五”旅游业发展规划》,明确提出“培育冰雪运动消费新场景”,并计划投入2.3亿元支持冰雪场馆建设;2023年湖南设立首支30亿元旅游产业基金,重点支持冰雪升级与文旅融合项目;《湖南省推进服务业提质增效2024年行动计划》推动冰雪旅游与民族文化、科技融合,形成差异化优势。科技突破瓶颈,设施保障能力提升。高海拔地形应用创新技术有效克服自然限制。虎形山滑雪场采用奥地利ATECS造雪机组,在海拔1200米以上实现-2℃稳定造雪(日均造雪量3000立方米),雪季延长至75天;溆浦南站至北斗峰索道配备低温抗风装置,可在8级大风下运行,冬季运力提升至1500人/小时;雪峰山景区部署冰雪厚度监测系统,通过5G网络实时传输20个观测点数据,预警响应效率提升40%。链条整合成型,特色IP驱动消费。构建“装备配套+文旅运营+民俗IP”的全链条产业生态。上游配套方面,怀化经开区引进4家冰雪装备企业,研发高山索道防冻设备,2024年产值突破2亿元;中游运营方面,建成北斗峰竞技滑雪区(高级道占比35%)、虎形山冰雪民俗体验区(年接待瑶族冰雪文化游客15万人次)、穿岩山雾凇徒步区(6条冬季生态线路)3个特色冰雪区;下游IP开发方面,“雪峰山冰雪瑶乡”品牌入选省级文旅IP库,推出梯田冰灯节、高山打糍粑等活动,2024年冬季拉动在地消费增长25%。枢纽联动客源,错位竞争凸显特色。依托高铁枢纽构建差异化区域协同网络。核心区依托沪昆高铁溆浦南站冰雪集散中心,3小时圈联动长株潭、大湾区、成渝三大客源;与神农架、七星岭等竞品形成差异化:主打“高铁直达性”和“冰雪+民俗”复合体验;2024年与广东省旅行社协会签订协议,开通10趟“冰雪瑶乡专列”,输送客源8.2万人次。保护收益双赢,社区参与深化。创新机制实现生态保护与社区发展协同共生。环境方面,北斗峰滑雪场采用阶梯式雪道设计减少土方开挖量45%,移植保护23种珍稀植物;社区方面,虎形山乡11个村集体入股冰雪项目,村民通过民宿、民俗表演人均增收9800元,2024年旅游收入占乡镇GDP比重达32%。机制有效应对,全年运营能力增强。针对性风控机制保障产业稳定发展。应对气候风险,规划建设穿岩山室内滑雪馆(拟投资2.3亿元)延长运营周期至全年;应对市场风险,开发“冰雪+温泉”、“冰雪+茶旅”等6种组合产品,非雪季收入占比提升至40%;2024年启用客源智能调控系统,通过动态定价使雪季高峰期游客分流率提高28%。

综上,针对我省冰雪旅游产业发展条件和可行性,提出以下政策建议:

(一)将雪峰山冰雪旅游纳入湖南省“十五五”重点规划项目

加强省级重大项目库支持,将雪峰山冰雪旅游产业整体纳入湖南省“十五五”重大项目库及全国文化旅游产业重大项目库,重点发展冰雪运动、山地度假等融合业态,强化冰雪旅游与乡村振兴的协同效应。推动《雪峰山文化和旅游发展规划(2023-2035年)》实施,明确以“神韵雪峰”为品牌,建设世界级山地度假旅游示范区和国际冰雪旅游目的地。开发多样化的冰雪旅游产品以丰富冰雪体验,满足不同人群个性化需求。结合已有冰雪资源条件和空间潜力大力开发冰雪观赏产品、冰雪运动产品、冰雪文化产品以及冰雪休闲度假产品。与热门IP联动,打造岭赏雾凇等冰雪景观;根据不同年龄、技能水平细分市场,精准设计不同层次的滑雪娱雪项目;面向儿童及亲子家庭群体,设计趣味滑雪课程、卡通主题雪道以及冰雪文化研学教育;面向专业选手,宜打造高难度竞技雪道,适时举办全民滑雪赛事活动。

(二)加强全季产品建设,实现夏季和冬季旅游衔接

一是开发四季联动的主题产品,推广“夏避暑·冬嬉雪”主题线路。依托海拔1500米的高山台地夏季平均气温22℃的避暑优势,整合冬季雾凇、冰瀑等冰雪景观,建设滑草滑雪双功能滑道,夏季铺设高性能人造草皮开展滑草运动,冬季造雪形成初级滑雪道,推出“避暑+冰雪+山地运动”主题联票套餐,打造全季节旅游闭环。文化体验场景四季化。夏季开展花瑶民俗表演(如沉浸式5D情景剧《花瑶喜宴》),冬季升级为“冰雪非遗工坊”,在滑雪场服务区设置非遗体验角,展示花瑶挑花、滩头年画等手工艺与冰雪元素融合创作。二是提升设施共享与功能转换。实行索道枢纽的四季运营,利用7600米雪峰山观光索道串联夏季梯田观光、滑草项目与冬季冰雪娱乐、滑雪教学,增设冬季透明观景车厢,实现“夏瞰绿野、冬赏银装”的视觉切换。营地设施的复合利用。夏季露营基地增设冬季地暖设备,转型为“星空雪屋”;避暑山庄冬季将部分草坪改造为滑雪练习区,同时引入温泉泡池,形成“冷热两极”体验。滑草道与雪道采用同轴线设计,通过草皮铺设与造雪系统切换,实现滑道资源的四季无缝衔接。

(三)加强多部门协同,构建跨县域管理机制

一是强化多部门协同支持力度。发改委、交通运输厅应优先建设雪峰山核心景区与周边县域(如隆回、溆浦、安化)的高速公路、旅游专线及索道系统,提升冰雪旅游可达性。财政厅、自然资源厅应设立专项资金支持冰雪场馆改造升级,优化土地供应政策,鼓励社会资本参与冰雪设施建设。气象局、通信管理局应加强山区气象监测预警能力,推进5G网络覆盖,保障冰雪旅游安全与智慧服务。农业农村厅、林业局应联动周边县域发展冰雪旅游配套产业(如特色民宿、生态农业),推动“冰雪丝路”区域合作,扩大冰雪消费市场。二是建立跨县域协调平台。由省级层面牵头成立“雪峰山冰雪旅游发展联席会议”,统筹隆回、溆浦、安化等县域资源,明确“雪峰山冰雪旅游”核心定位,制定统一开发标准与利益分配机制,打造差异化品牌矩阵,避免重复建设和恶性竞争。推动成立跨县域文旅投资集团。整合景区运营、营销推广和品牌管理,实现资源集约化利用。三是推动差异化发展与全域联动。隆回县应依托高山台地优势建设冰雪运动训练基地,发展冰雪研学与赛事经济。溆浦县应以雪峰山北坡为核心打造冰雪景观带,联动周边景区开发冬季温泉、冰雪摄影等特色产品。安化县应结合“茶旅融合”基础,推出冰雪茶园体验、冬季民俗节庆等差异化项目,促进“冰雪旅游+农业旅游”融合发展。在乡村旅游地开展冬季农事体验,游客滑雪后参与打糍粑、熏腊肉等传统农事,品尝农家美食,带动农副产品销售,促进乡村振兴。

(四)加强雪峰山文化研究,推动冰雪产业与文化产业协同发展

一是要深化文化研究体系构建。整合花瑶文化资源,依托雪峰山花瑶梯田、古树林等文化遗产,系统梳理花瑶民俗、节庆、手工艺等特色元素,建立专题文化数据库。推动校企、校地合作,搭建学术研究平台,成立“雪峰山文化研究院”,重点挖掘山地农耕文化、抗战红色文化及生态文化内涵。二是要推动“冰雪+文化”多业态融合发展。开发文化主题冰雪产品,结合花瑶民俗表演(如花瑶大剧场)、传统节庆打造冰雪艺术节、雾凇摄影展等体验项目,形成“冰雪+非遗”特色。弘扬冰雪体育文化,支持举办国际国内冰雪赛事,培育青少年冰雪运动基地,推动冰雪产业与其它文化产业协同发展。

(课题主持人肖湘愚教授系湖南财政经济学院原党委书记,湖南省共同富裕研究基地负责人。课题组成员:苏昌贵、龙志、陈四云、刘桂果、吴卫。)

责编:肖畅

一审:易鑫

二审:黄欣然

三审:肖畅

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号