湖南文联 2025-09-15 09:49:34

以笔为枪,书写文化抗战的精神史诗——评电视剧《阵地》

文|陈扬淋

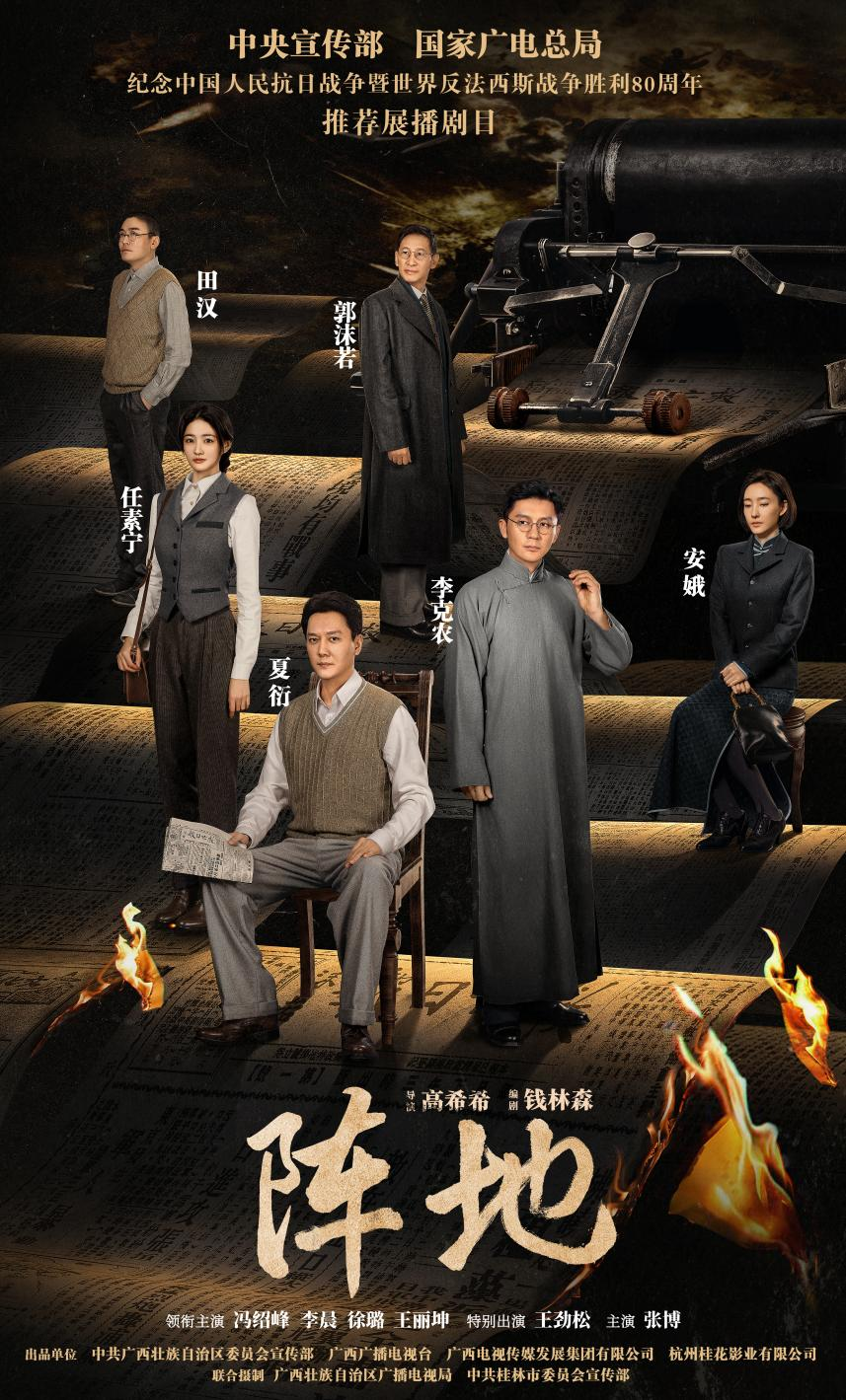

高希希执导的《阵地》是一部以独特的叙事视角聚焦“桂林抗战文化城”的作品,它没有局限于硝烟弥漫的战场厮杀,而是将镜头对准1938至1944年间云集桂林的爱国文化人士,以“文化抗战”为核心,绘就了一幅以笔为枪、以文铸魂的抗战画卷,更凭借扎实的创作功底斩获2025欧亚国际影视金凯撒奖“亚洲优秀电视剧”“亚洲优秀影视音乐”双项荣誉。

题材上的创新

长期以来,抗战题材作品多以军事战场为主场,侧重展现正面战场的浴血奋战或敌后战场的情报交锋。《阵地》则另辟蹊径,将目光锁定在“文化战场”这一被忽视的领域。剧中,郭沫若、夏衍、田汉、巴金等历史上真实存在的文化名人,不再是教科书里的符号化人物,而是有血有肉、有忧有惧却始终坚守信仰的战士。他们在桂林这座临时的“文化堡垒”中,创办刊物、组织演出、撰写文章,用文字唤醒民众的爱国热情,用戏剧揭露侵略者的残暴,用学术坚守民族文化的根脉。这种以“文化人”为主角、以“精神抗争”为核心的叙事,不仅填补了抗战剧的题材空白,更让观众看到了战争阴霾下文化力量的坚韧与伟大——比起枪炮的物理冲击,文化的精神感召更能凝聚一个民族的灵魂。

剧中对“桂林八办”与文化人士协作的刻画尤为精彩。以李克农为代表的共产党人,既是文化抗战的组织者,也是守护者。他们为文化人士提供安全保障、协调资源支持,与知识分子们并肩作战,展现了中国共产党在抗战时期团结一切进步力量的智慧与担当。这种“政治引领+文化抗争”的双线融合,让剧情既有历史厚度,又有情感温度,避免了抗战剧要么“神化英雄”、要么“过度悲情”的创作误区。

典型的人物塑造

一部作品的成功,离不开演员对角色的精准诠释。《阵地》的演员阵容兼具实力与号召力,冯绍峰、李晨、徐璐、王丽坤领衔主演与王劲松特别出演的组合,为观众呈现了一组鲜活的“文化抗战群像”。

冯绍峰饰演的文化学者(夏衍),既有文人的儒雅清高,又有战士的果敢坚毅。在日军轰炸桂林时,他冒着生命危险抢救珍贵典籍的场景,眼中的泪光与手中的执着,将“文化守夜人”的形象刻画得入木三分;李晨塑造的进步青年(李克农),从最初的热血冲动到逐渐成熟稳重,其成长轨迹折射出一代青年在战火中的觉醒;王丽坤饰演的女性文化工作者(安娥),打破了抗战剧中女性要么是“花瓶”,要么是“女战士”的刻板印象,她以细腻的演技展现了女性在文化抗战中的独特贡献,她们既是文章的撰写者,也是伤员的护理员,更是连接各界力量的纽带;王劲松虽戏份不多,但饰演的郭沫若一句“文化在,民族就在”的台词,字字千钧,瞬间点燃观众的民族情感,成为全剧的“精神高光时刻”。

难能可贵的是,《阵地》没有将人物“神化”。剧中的文化人士也会有分歧与迷茫:面对刊物被查封的困境,有人提出“暂时妥协以保存实力”,有人坚持“宁为玉碎不为瓦全”;面对家人的安危,有人陷入“个人小家”与“民族大家”的两难抉择。这些真实的矛盾与挣扎,让人物摆脱了“完美英雄”的枷锁,更具可信度与感染力。

细节铸就历史质感

尤其值得称赞的是该剧的影视音乐。荣获“亚洲优秀影视音乐”的原声配乐,以广西民族乐器与西洋管弦乐融合的创作手法,既保留了地域文化特色,又契合了抗战的时代基调。当悠扬的芦笙声与激昂的交响乐交织,时而舒缓如漓江流水,诉说文人的家国情怀;时而急促如战鼓雷鸣,烘托紧张的斗争氛围。音乐与剧情的完美契合,不仅增强了画面的感染力,更成为传递精神力量的重要载体——当文化人士们在灯下奋笔疾书时,轻柔的钢琴旋律中透出的坚定,比任何台词都更能打动人心。

作为一部历史题材作品,《阵地》在还原历史场景与时代氛围上倾注了大量心血。剧组不仅实地取景桂林,复原了当年的《救亡日报》编辑部、广西艺术馆等历史建筑,更在服装、道具、台词等细节上精益求精。演员们身着的粗布长衫、中山装,办公桌上的老式钢笔、泛黄的纸张,街头巷尾的标语海报,甚至角色口中的方言俚语,都精准复刻了20世纪40年代的桂林风貌,让观众仿佛穿越时空,置身于那个风雨如晦的年代。

产生的时代意义

《阵地》的意义,不仅在于还原一段被遗忘的历史,更在于为当下提供了深刻的时代启示。在文化多元化与全球化的今天,如何坚守民族文化立场、增强文化自信,是我们面临的重要课题。剧中的文化人士们,在国家危亡之际仍不忘守护文化根脉,用文化力量凝聚民族精神的做法,为当代人树立了榜样。

同时,《阵地》也让我们看到了“团结”的力量。无论是共产党人、文化学者还是普通民众,在抗战的大目标下拧成一股绳,这种“上下同欲者胜”的精神,在今天依然具有强大的现实意义。此外,该剧对“文化抗战”的展现,也让观众重新认识到文化软实力的重要性:一个民族的强大,不仅需要经济与军事的硬实力,更需要文化与精神的软实力。

从桂林的文化阵地到荧屏的精神阵地,《阵地》用一段波澜壮阔的历史告诉我们:枪炮可以摧毁建筑,却无法消灭文化;战争可以带来苦难,却不能磨灭信仰。这部作品的成功,不仅是对历史的致敬,更是对文化力量的礼赞。它让我们明白,无论时代如何变迁,守护文化、坚守信仰,永远是一个民族屹立不倒的根本。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号