湖南文联 2025-09-15 09:48:03

文|蒋蒲英

近年来,画家刘云的中国画创作成果丰硕,令人瞩目。从创作题材来看,他不断突破,在现实、想象与奇幻的领域持续探索,在作品中融入了多元的表现手法与创作风格。其中,既有展现新时代绿水青山的佳作,也有对生态文明进行深入观照的全新尝试。从意境营造的角度看,刘云不仅构建出奇幻的想象世界,更通过画面,对宇宙古老问题进行追问与思索。在文化意蕴方面,他的作品既有对生态文明与未来科技的大胆想象,也有通过对二十四节气的细腻描绘,向中华传统文化致以深深的敬意。

刘云 白露之十四 62cm×35cm 纸本彩墨 2024年

突破语言程式的束缚,以光影的再造呈现河山静好。刘云是一个冷静的生活观察者,他热爱自然,善于思考,将油画的光影从具象中抽象出来。他从西画入手,涉足水墨领域。然而,焦点透视对物体大小、景深的规范,给他的水墨画创作带来了困惑:是完全摒弃,还是有选择地吸收?又该从西画中汲取什么元素来创作水墨画?几十年来,他坚持不懈地观察洞庭湖水那斑驳跳跃的反射光线,揣摩湘江沿线阳光下水汽氤氲折射出的光晕,凝视祝融峰在岁月轮回中沉淀的光芒,尝试以水墨画的逻辑重新认识光影。湖湘大地的“光”深深震撼并感动了这位“湖畔诗人”,他将西画的光影从油画中剥离,用毛笔与宣纸碰撞出丰饶妩媚的光和深邃神秘的影。他的水墨画从最初接近油画的山水形象,逐渐发展为类似印象派的抽象山水,进而注重物象的整体性概述,更加重视内心对物象的感受,着力于中国人文思想的现代性表达。

刘云 大暑之一 46cm×48cm 纸本彩墨 2024年

刘云 大暑之三 136cm×68cm 纸本彩墨 2024年

刘云是一名建设者,用光影重新定义和想象水墨山水画。他将西方现代绘画的抽象构成转换成明暗对比冷暖对冲,营造安宁和谐的氛围,呈现中国传统绘画的静谧意境。刘云用明暗冷暖的不同比例关系确定画面的整体格调,物象任何细微的差别在光影表现中都会得到有意识的放大,并形成了一个完整的色彩体系。艺术观念的改变,使刘云认识到光影呈现对于中国画的独特作用,画面的底色由黑、白、灰、褐四个颜色的为主,安静、思考、内敛的意境扑面而来。底色之上,各种梦幻的色彩,犹如打翻了上帝的颜料盘,为他的山水静态美增添了迷人的动感,这在当代中国画坛是独树一帜的存在。《白露之十四》中,一弯新月悬在褐色树林之上,月光的清辉与湖面氤氲水汽的折射光互相缠绕,形成“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”的景象,也有人说他的画主要是洞庭秋月下的湖光山色,有如当年的“陶冷月”。

刘云 大暑之二 70cm×120cm 纸本彩墨 2024年

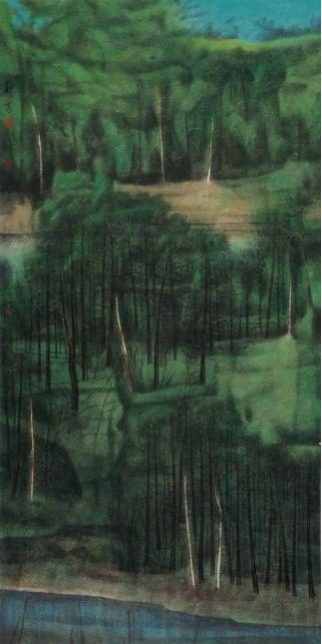

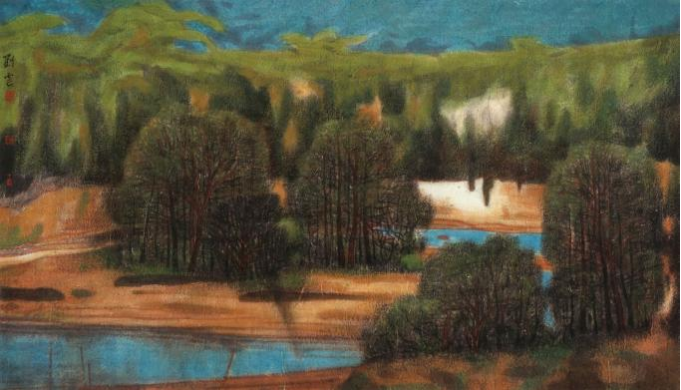

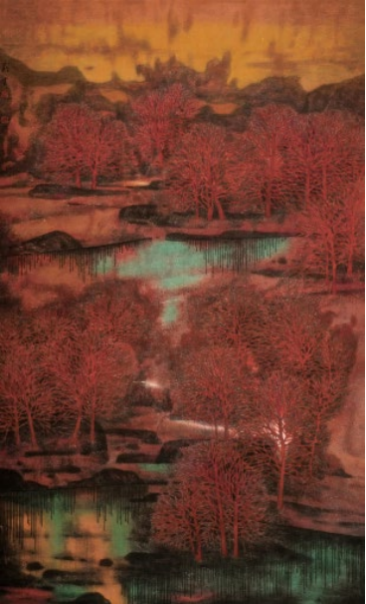

摒弃固化的色彩,呈现世界变化的奇幻。刘云是伴随着改革开放成长起来的艺术家,中国社会的转型使传统艺术的变革积蓄了无穷力量,巨大的动能一直驱动着他的艺术探索。他游历世界各国,不断吸纳世界各地艺术以丰富水墨艺术语言;他踏遍祖国的大江南北,去尝试学习各民族的艺术用于水墨画创作。面对世界艺术的各种思潮,他非常冷静地观察,他的水墨画吸收了西方象征主义、浪漫主义的色彩,也受到中国各少数民族艺术的影响。这一时期他的水墨画,犹如徐复观在《中国艺术精神》序言里所说,努力超越自然,“获得精神的自由,保持精神的纯粹”。画风由静态向动态过渡,明显的特点是由“黑山白水”变成了“青绿山水”。青绿山水是中国山水画发展脉络里面非常有辨析度的技法和画种,追求天人合一、道法自然的审美。刘云的青绿山水在颜色使用上有一些心得尝试。他2020年的《青山着意》系列、2022年的《暖日和风》系列等作品,大面积的绿色,透着褐色的树梗,裸露的山脊、湖水退潮干涸的堤岸透着红壤的铁锈色,阳光下湖面倒映着的天空纯净的蓝色,让这些作品既有传统青绿山水的明亮和清澈,又有西画各种光影的叠加与作用形成的质感和光泽。

刘云 大暑之四 45cm×73cm 纸本彩墨 2024年

“要散布阳光到别人心里,先得自己心里有阳光。”罗曼·罗兰的这句话,恰如其分地形容了刘云。他用深邃的人文理解,丰富了中国画关于动态的描述方式,传承和发展中国文人画的内在精神。他深入研究中国文化与艺术精神,强调光影对比,少用中间色调,突出瞬间效果,色彩沉稳而丰富,对各种流派的光影技巧研究颇有心得。他的探索分两步走:第一步,水色从单一褐色变为绿色,山仍用阴影呈现,保留墨色。此时,水是流动的绿色波纹,岸边松涛阵阵,月光如水,动静之间形成反差,静水流深中暗流涌动,2015年的《叠翠弄清影》是其这一时期的代表作品。第二步,天光水色与山色都变为青绿色,画面不再是温情脉脉,而是水流奔腾、波涛汹涌,情感跌宕起伏;山在阳光照射下流光溢彩,清风拂过,涛声依旧。流动的水与摇摆的树,形成动而不乱、动而有序的秩序美,眷恋与离散、奔放与内敛、静态与动态和谐共生,刘云赋予水墨画现代意味,开创了中国水墨山水画的新东方气象。2015年的《灵山秀水》系列、2017年的《清风掠过塞罕坝》是其这一时期的代表作品。

刘云 寒露之一 122cm×122cm 宣纸彩墨 2024年

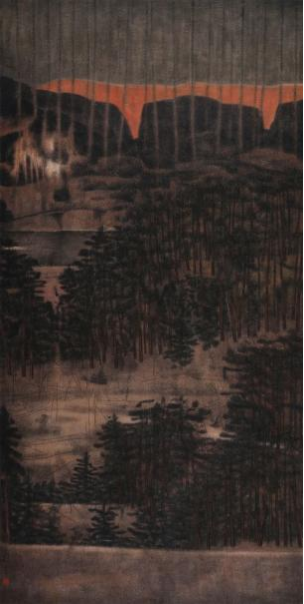

锤炼色彩语言,以光影精准刻画时间,二十四节气的艺术呈现系列化、精准化。2020年以后,刘云的画面逐渐变得五光十色了,他利用有厚度的线条、有亮度的色块和有温度的细节,强调彩虹的某一种颜色,突出画面晨昏的变化。他进一步提炼色彩语言,光影与时间对应,明暗与晨昏适配,色彩与四季协调,形成光影表达时间概念的语言体系。他尝试从视觉上解析一个节气一个时段山水最本质的特征,节气的变化过程使画面有了四季轮回。这时很多人戏称他的画是莫奈的“干草堆”穿上了中国画的“绿水青山”,这里有说笑的成分,但他的画对时间和季节的把握还是被大家认可的,他的探索也得到人们的理解和欣赏。他从阳光直射的角度变化,描写山水景物的光影变化,这时他的画有了晨昏之别。后来他又关注水汽对阳光与月光的反射和水面对光的折射强度和角度的不同,这时他的画有了日光和月光两个系列。2018年的《疏烟淡日水无声》、2019年的《夕阳无语山更静》系列等画作是描写“水光潋滟晴方好”的白天景物,2020年的《梦里摇情满江树》系列、2021年的《着意江山》系列等画作是对“烟笼寒水月笼沙”的夜景的呈现。

2023年以后,他打破原来稳定的时空关系,以光、影、气营造出独特氛围,从画面中抽象出稳定的意象。根据节气特点,除了青绿以外,运用更加奔放自由的色彩创作二十四节气的系列。比如表现春天的节气,使用嫩绿、淡粉等色彩,展现春天的生机与活力。例如在《立春》系列里,他以刚劲有力的线条勾勒出丘陵的轮廓,用浓墨寓意冬天的寒冷还远没有消退,用简洁的笔墨描绘春天的点点新绿,甚至用留白表示春天的光亮,用没有枝芽的树表达未复苏的大地,展现出万物盼望复苏、充满希望的氛围。在《谷雨》系列里,他描绘山间林地在春日暖阳照耀下形成的特殊水汽弥漫的现象,传递出春雨滋润大地、万物生长的气象,让观者感受到大自然的生机与活力。表现夏天的节气时,用光线的强烈对比体现夏日炎热和阳光直射的特点,色彩饱和度高,热烈灿烂,迸发出生命的活力。在《小暑》系列里,他用浓墨重彩抽象出荷叶的翠绿、荷花娇艳的色块,体现夏日的热烈。表现秋天的节气时,以金黄、橘红、淡青、灰褐等色调,表现出丰收的景象。在《寒露》系列里,灰蓝的天空挂着一轮明月,月光的清辉洒满山谷河流,萤火虫忽明忽暗的光亮微弱却依稀可见。表现冬天的节气,则以微弱、清冷的光传达出冬日的寒冷,中间色的过渡明显,寂静寥远的意境扑面而来。在《大寒》系列里,他运用淡雅的墨色和白色,营造出雪景的宁静与壮美。

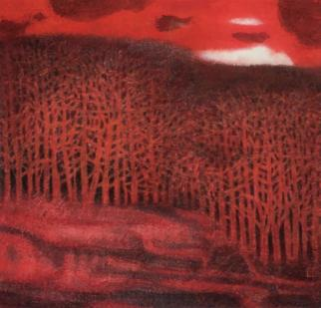

刘云 清岚晓月之四 300cm×250cm 水墨纸本 2020年-2022年

不仅如此,他根据每个节气的特点和文化内涵来选取不同的构图和元素,每一个节气都单独有一个系列。将二十四节气与人文精神相融合,赋予画作更深层次的意义,营造出各不相同的意境。同样是大暑,在《大暑之一》中,红日当头,酷热难当,河流干涸,裸露的山脊泛着金属燥热,观者会产生“赤日几时过,清风无处寻”的共鸣;在《大暑之四》中,仲夏的夜晚,湖水拍打着堤岸,树影婆娑,夜莺吟唱,“桂轮开子夜,萤火照空时”,以凉写热,将作者“何时为洗秋空热,散作霜天落叶风”的文人心境很好地表达出来。同样是表现冬至,同样在2024年,在《冬至之十》中,隆冬的肃穆中饱含力量,灰暗中透着光明,平和旷达的意境犹如一幅远久的宋元古画,营造“一声画角谯门,半庭新月黄昏,雪里山前水滨。竹篱茅舍,淡烟衰草孤村”的意境;在《冬至之六》中,落日的余晖映照,漫天红霞透过树林照亮前景的山石与小溪,“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下”的意味明显;在《冬至之七》中,残阳如血,舒柳寒梅,充满希望和思念,正是杜甫“冬至阳生春又来”“岸容待腊将舒柳,山意冲寒欲放梅”的具象。他对中国节气文化的研究如痴如醉,犹如他对中国古诗词的热爱。近年他画的节气系列有一百余幅,却没有一幅雷同。例如夏至节气,已经画了二十多幅了。他的这一类作品,笔法和用色十分自由率真,用宣纸和水墨冲撞出印象主义的意蕴,又将湖湘文化的神秘与朦胧,注入二十四节气的自然景象的描摹中,形成刘云近年来最具特色的一个艺术系列。

色彩联结历史,中国文化精神是刘云作品强大的思想内核。充满中国传统文化和湖南地域特色的湖湘大地产生过很多的神话,屈子的《离骚》《九歌》等广泛传颂。从湖南本土神话中提取素材,神话叙事的丰富与当代科技叙事的奇幻,滋养着湖南的艺术家。近年来,刘云从描述一种状态逐渐转变成制造一种意境,生发一种情绪。正如李泽厚在《华夏美学》里说的“在这种比拟中,尽量使得自然现象与伦理特性通过理知的确定认识,来创造出它们在情感上的对应关系”,画面以抽象和神秘表现文化精神的核心要义。

刘云 冬至之十 240cm×122cm 纸本彩墨 2024年

这些情绪游离于具象与环境之外,形成象征和符号,继而串联起故事情节。他的绘画完成了由描述状态到讲述故事的飞跃,体现文人诗意栖居的理想、修身齐家治国平天下的家国情怀,呈现中国文化精神。《水声山色锁清秋》系列、《清风晓月》系列都有很明确的文化指向,是对文人画的继承发展。

他对乡居生活做了身临其境的描述,细节的丰富性决定了画面的丰富性,技法也更加综合。例如载体的变化,将宣纸铺在无纺布上更利于水墨分离,形成神奇的渗透效果。而技法的多样性必须要求简化图式,因此他的画面象征性和符号化趋势愈发明显。为了给予各种文化应有的尊重,描绘一个个充满神秘、艺术、音乐、希望和爱的故事,他往往选取各种文化最具代表性的颜色抽象地讲述故事。例如,他用黑红色讲述祝融峰的故事,致敬中国探月工程的成功。刘云的中国画追求在更深邃的人类文化共识的基础上呈现中国文化精神。

刘云 暖日和风之六 200cm×121cm 纸本水墨 2022年

刘云的艺术探索历程无比瑰丽:从形象到抽象、从外化到内省、从自我感觉表达到民族心理的呈现、从意象到文化、从文化起源到文明寻根,经历了多个螺旋式上升的阶段,如今成果丰硕。光的状态丰满透彻,影的踪迹厚重温润,光影呈现的文化灿烂辉煌。范迪安评价他:“艺术探索始终把研究和传承中华优秀传统文化与现代面貌的形式语言相结合。”刘云从中国文化内部挖掘活力,分享独特视角,抒写过去、现在和未来。从传统文化精神出发,以光影表达意境,为中国画的抒情达意开辟了更多可能。他拥有宽广的艺术视野、包容的艺术观念、敏锐的艺术体验和进取的艺术追求,探索从未停止。2024年的新作形式语言更具现代性,将光影抽象化、色彩化、符号化,仿佛掌握了物象再造的“魔法”,画面充满时代的蓬勃气息和魔幻色彩。他的艺术风格跨越了地貌、气候、风俗、物产、文化、语言、民族的边界,打破了传统水墨艺术藩篱,创造了一个传奇,用抽象笔触描绘文化与自然、过去与现在、真实与想象之间的混沌状态,表达人类对生命起源和精神归属不断探索的瑰丽过程。来源:国画家

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号