新湖南客户端 2025-09-15 08:37:15

编者按

漫长的暑假结束,新的学习周期又开始了。人是在不断地探究中获得动态发展的,教育旨在促进人的生命成长,其内在逻辑亦是如此。在这个暑假,当暂别了校园和课本,学生如何学习?“教育探究的基本方式是行动”,本期《湘江副刊》邀请了三位处于不同学习阶段的人文社科专业学生,讲述他们的暑期行动,分享他们走出象牙塔窄门的探索。

一

暑假,去看一棵树

文|吴晶晶

“你们会跑很远,去看一棵树吗?”

当老师抛出这个问题时,我们的脸上都大写着茫然。树有什么好看的?在我们的认知里,树只是城市的点缀,是自然的背景,是模糊一片的绿色。

然而,当项目启动,我们真正开始走近它们——那些拥有名字、年龄和故事的“古树名木”时,我们才发觉自己的浅薄。这个暑假,“树脉寻踪”实践团累计驱车近千公里,通过探访十几株长沙最具特色的古树名木及其背后的故事,完成了一场知行合一的实践旅程。

寻古树之旅。作者供图

寻古树之旅。作者供图

茶亭·惜字塔:

在共生奇观中,读懂守护的智慧

震撼,始于长沙茶亭镇。

车行至乡野深处,那座清代惜字塔与顶端蓬勃生长的朴树,以一种近乎魔幻的姿态闯入我们眼帘——塔与树,一砖一木,浑然一体,相依百年。它们如何共存?未来又会怎样?

通过走访村民、查阅镇志、参观惜字文化馆,我们听到了许多充满想象力的民间传说。几经周折,我们专访了2008年主持修复工程的湖南大学柳肃教授。柳教授神采飞扬地讲述了当年那场“古塔抢救战”的惊心动魄:如何评估风险、如何平衡“保塔”与“护树”的矛盾、如何制定“以旧修旧、最小干预”的修复方案、如何在落叶季节巧妙施工等。这奇观的背后,是极致的专业、匠心与敬畏之心。

柳教授也坦诚地说,生命的成长无法彻底禁锢,十数年后,塔树可能再次面临失衡的风险。守护并非一劳永逸,而是一场需要代代接力的马拉松。我们操作起无人机,小心翼翼地环绕飞行,试图用我们的方式——影像和三维建模,为这奇观留下此时此刻最完整的记录。

离开时,我们再望惜字塔,感觉已然不同。它不再仅仅是一个打卡点,更是一场自然造化与人类守护共同写就的奇迹。

寻古树之旅。作者供图

寻古树之旅。作者供图

铜官·鸳鸯古樟:

在枝叶婆娑间,听见乡愁的回响

我们被作家周泽军老师笔下那浸润着乡愁的“鸳鸯古樟”吸引,来到了铜官古镇。

名不虚传!两株古樟枝繁叶茂,如盖如云,洒下满地清凉。树荫下,一个团队正在拍摄怀旧题材的广告,孩子们的欢笑声与古老的樟树构成一幅充满了生机的动人画卷。

然而,一旁凉棚下几位摇着蒲扇休憩的老人,却向我们道出了另一番景象。他们说着古镇往昔的繁华与当下的冷清,语气里带着深深的惋惜。

周泽军老师向我们娓娓道来,古樟如何见证着铜官的窑火兴衰,如何承载着一代代人的生息劳作、悲欢离合。我们明白了,这对“鸳鸯樟”,是铜官人集体记忆的“硬盘”,是乡愁的实体化身。

我们架起相机,记录下它的形态;我们采访路人,收集着它的故事,希望为这份沉甸甸的、可能随岁月流逝而模糊的乡愁,建立“文化备份”。我们期待我们的记录,即使只是微小的力量,也能让铜官如同这古樟一般,在沉寂中孕育新的繁荣。

浏阳·千年罗汉松:

在信仰之光里,感受生命的延续

为了探访那株享誉中外的“树王”,我们驱车深入浏阳小河乡。

2110岁!当这个数字具象化为一棵依然枝青叶翠、挺拔苍劲的古树站在我们面前时,那种来自时间的巨大压迫感和敬畏感,是前所未有的。它不再是植物,而是一位穿越了汉唐风雨、静观世事变幻的“老者”。

在罗汉松公园的陈列馆里,在与村民的闲聊中,尤其是在与守树人罗锡来老师的深度访谈中,我们逐渐读懂了它长寿的“秘密”。这秘密,绝非仅仅是自然的奇迹,更在于人的力量。当地人视它为庇佑一方的“神树”,这种发自内心的敬仰,演化成了世代相传、不计得失的自觉守护。守树人平淡的讲述里,充满了对“老伙计”的深厚情感与责任。

在这里,它是信仰的地标。是人的信念与情感,为自然的生命注入了延绵不绝的精神力量,让它得以跨越两千余年,依然绿意盎然。我们读懂了这份平凡而坚韧的信念。

岳麓书院·朱子樟:

在文脉圣地中,完成我们的答卷

我们想要探寻岳麓书院那株最具“人文气质”的朱子樟。它是否朱熹手植已不可考,但这并不重要。我们更关心的是,在今天的人们眼中,它意味着什么?

我们设计了简单的问卷,采访了近百名游客与书院工作人员,发现有人对它的典故如数家珍,有人则只是享受绿荫,但所有人都认同,这些古树是书院不可或缺的灵魂部分,是“活着的历史”。

这个发现让我们萌生了一个想法:为何不从岳麓书院开始,为我们遇见的每一处古树景观,都留下一份独特的记录?我们花费一整天时间,拿着文献记录,在偌大的书院里一株一株地搜寻、辨认、定位,最终手绘完成了第一份《岳麓书院古树名木导览图》,详细标记了院内20株古树名木信息。

这份稚嫩的导览图,是我们交付给自己的第一份答卷。它象征着我们的行动从单纯的探访、记录,走向了主动的梳理与传播。我们更希望,它能成为一个起点——未来,我们将继续绘制更多这样的“绿色地图”,将散落在长沙各处的古树名木串联成一条条生动的文化脉络,告诉人们:看,历史并非只在书本里,它同样生长在这些苍翠的枝叶之间,等待你的驻足与解读。

不只是一棵树:

地标之上,是故乡

这个夏天,我们还在马栏山园区,邂逅了国内首个元宇宙“芒果星空树”的原型;在道官冲的深山里,为无人识的苦槠林命名;在梨陶公庙,感受古树与道教的灵性交融;在淳口镇,感动于母子银杏的亲情守望……

我们忽然明白了老师那个问题的深意。我们跑很远去看的,不只是一棵树。

我们看的,是茶亭人守护奇观的智慧,是铜官人萦绕不去的乡愁,是小河乡人信仰的力量,是岳麓书院千年流淌的文脉。

这些古树,是凝聚了乡情、信仰、文脉与集体记忆的超级文化符号,是矗立在湖湘大地上最独特、最生动的“绿色文化地标”。

我们的“树脉寻踪”,寻的既是树之脉络,更是文化之根脉。这个过程,与其说是一次实践,不如说是一场洗礼。我们用脚步丈量热土,最终在树的年轮里,读懂了脚下这片土地的深沉过往,也找到了我们作为青年,与文化传承之间最深刻的连接。

若你想真正读懂一座城——不如,就从去看一棵古树开始吧。

(作者系长沙学院经济与管理学院大三学生)

二

在骑行湘西的路上重拾读博的信心

文|刘太远

浦市到凤凰的骑行路线有两条,我选择较近的一条,它途经木江坪镇南部,没有绕过麻阳县城,总长约70公里。走出桃源县城后,长距离且开阔的平路逐渐成为罕见之物,因而无论走哪一条,我都做好了一直爬坡的准备。从长沙经益阳、常德、桃源、夷望溪、五强溪、沅陵骑到浦市,沿途积攒的经验已经能够帮助我判断新一天的骑行环境。

我中午11点左右启程,出了小镇就是一段长上坡。烈日当空,汗水流过眼皮,密密麻麻地滴在柏油路上,而后又以极快的速度蒸发,最终消失在大山里。走完三分之一的坡程时,蹬车的想法彻底被放弃;待到走完二分之一的坡程,100米小歇、200米大歇成了常态。剩下的一半坡程,如果说是用意志力完成的也未尝不可。上述情形只是“前菜”,它们后续一直出现,且常能见到“有过之无不及”的情况。

保守估计,之后的长上坡中,目测超过45度的不止三座,不少路段呈现出的都是近乎荒废的痕迹。冲天垅到茅边冲段最为艰难,人烟稀少、坡陡路窄、黑夜将至、精疲力竭等关键词的组合在这里演绎到极致。骑出此处,重新看见寨子时,对着正在路边歇凉的村民,我说了好几遍“太累了”。从他们的讲述中我得知,“第一次见到有人从里面骑车出来。”“加油冲到前边的大路,很快就能赶到凤凰看夜景了!”他们鼓励我。

骑行湘西所见风景。作者供图

骑行湘西所见风景。作者供图

“有缘再见!”补充完水分,我再次出发。骑了一会后回头再看,那个和我一般大的年轻人仍旧在目送我。

汽车声越来越清晰,大路终于出现在眼前。三岔路口上坐落的是溪口村,沱江穿行其中,暮色、雾色和炊烟的颜色在村子上方交织,锅碗瓢盆的声音不时从人家中传出。相似的一幕每天都在沅江上游一个名为登秋的村寨里上演,两村的饭香别无二致。从2016年考入厦门大学读本科起,我已走出故乡近十年。刚刚进城时,我无比害怕他乡的暮色,这种状态今天基本消失了,但这到底是好事还是坏事?在溪口,我没有想出答案。

该冲刺了,偶尔可见几个闪现通过的骑友,他们装备齐全,和我这个不修边幅的乡下人比起来更具城市感。时间若是往前推几年,我大概率还会为这鲜明的对比感到自卑,但此刻哪怕是主动地同他们打招呼,我也已经有了足够的自信。距离终点只有5公里时,我再次停下来。原先的计划中,我想在这里进行全面休整,稍稍整理自己的仪容。不承想,在小卖部坐下来后,这一想法比我的身体还疲惫,它很快就在板凳上休憩起来,不想再做些有的没的。

随即,我一口气冲到入城的大桥旁,当古城的灯光全部灌进眼眶后,将单车一扔,我四脚朝天,就近躺在了人行道上。“真的从长沙骑到凤凰了!”我轻轻地喊了三遍。“想象中很多的困难都没有出现,出现的困难里也没有谁难于登天。”如果此刻有人走过来同我打招呼,我一定会激动地同他分享这句话。

事实上,湘西骑行的想法并非最近才有,中学时接触到沈从文先生的系列作品后,我便有了一睹“文学现场”的想法,但此时我对湘西的概念多停留在凤凰两个字上。2018年春,我在古城夜宿,次日离湘时见江边的油菜花开得正盛,我有了通过骑行,看看广义湘西的想法。之后几年,在阅读了与湘西有关的不少学术与通俗著作后,该想法变得强烈。2022年秋,是我距离实践目标最近的一次,但临行前计划还是取消了。

取消的原因有如下几点。其一,我腰椎间盘突出的病症当时刚刚好转,担心长时间骑行会复发;其二,正值研三上学期,毕业论文、考博、找工作等事扎堆,我很难保证在路上的时间和精力不被切割;其三,从未有过长时间户外骑行经验的我,担心因经费不够而生出的种种窘境。其实在之前的几年,我也曾在几个节点上萌生出动身的冲动,但都因可能的意外太多而不了了之。

今年初春开学,我从贵州老家回南大报到,列车路过湘西大地时,两侧的油菜花黄潮水般地冲进车厢,短短的几秒钟内我意识到,湘西骑行的计划不能再推迟了。到校后,我马不停蹄地查阅相关资料,以《湘行书简》《湘行散记》为中心,拟定了一条以“重走沈从文先生1934年返乡路”为主题的骑行线。但就在我想着赶紧出发,兴许还能再次见到沅江两岸的油菜花时,突如其来的学术会议又叫停了我的计划。

6月底,油菜花早已销声匿迹,好几个安静的夜晚,我都在想一个问题,很多梦想都只能停留在“梦”和“想”的幻境里,这是不是人生的常态?几天过后,我约了桂兵师聊博士论文一事。在历史学院的322教室,我们聊了四五个选题。现在回想起来,其中的很多细节都已没有办法详细复述,因为在导师无微不至地指导中,我走神了。

一条一条的棱柱形夕阳斜向穿过教室的玻璃窗,同地板的十字形铺设线一起,组成了貌似可以回溯时光的“四维空间”。透过空间的缝隙,我隐隐约约可以看到一个熟悉的人,他正坐在2023年9月的322中听桂兵师讲课,这节课并没有太多涉及学术的内容,老师反复强调的只有一句话:“很多困难都是想象出来的。”在擦完眼镜且把眼睛瞪到最大后,我发现那个熟悉的人原来是我自己。

走出教室后,我无比轻松。7月17日,在还未完成的发掘简报、才开头的博士论文、写到一半的小论文中,我带着师弟、朋友、学长借予的单车、帐篷、拍摄设备,从湘江和浏阳河的交汇处出发了。毫无疑问,如果没有那个下午的走神,我大概率还会处在憧憬行程、预设困难、放弃计划而后又憧憬行程的死循环中,看“广义上湘西”的愿望可能永远都只会是奢望。

心情和身体都平复后,我从人行道上爬了起来。打开手机,再次面对师门群里导师关于博士论文进展的叮嘱,那些之前常伴的恐惧,好似都已经被哗啦啦的沱江水稀释殆尽了。

(作者系南京大学历史学院考古文物系博士研究生)

三

我在暑期夜校当哲学教师

文|槿尧

在中南大学念大四下学期的某天,大学城一家书店老板找到我,说想面向公众开一些集中性的夜校课程,主题就是我所学习的哲学。她说,哲学的专业性过强,甚至一本哲学著作中的某一句话的含义都难得其解,因而需要有人去解释哲学家们的讨论。她愿意给予我一个空间让我来成为一位“讲师”。

许多人对哲学表示好奇或怀疑。人们总会问我:“哲学究竟在研究什么?”第一次听到这个问题时,我觉得是一种冒犯,因为没有人会对法律或金融的学生提出这样的问题。但随着提出同样问题的人越来越多,我渐渐发现,很多人绝非诋毁,而是对这门学科充满了困惑。尽管我始终觉得,哲学所讨论的主题与我们的生活的距离并没有那么遥远,但在公共的知识市场中,优质的哲学知识传播者相当稀缺。一部分传播者要么过于强调哲学本身的超越性,导致在论述时完全不考虑受众门槛;一部分传播者则过于追赶流行热点,将哲学厚重的积淀异化为了一种流俗的“鸡汤”文学。因而,作为一个刚刚本科毕业、即将迈入研究生学习阶段的哲学专业学生,这个暑期,我可以整理自己在学习过程中的困惑与想法,并将一些日常的或互联网上讨论的案例与课程设计的讲授的内容结合起来,从而达到知识“下沉”的目的。

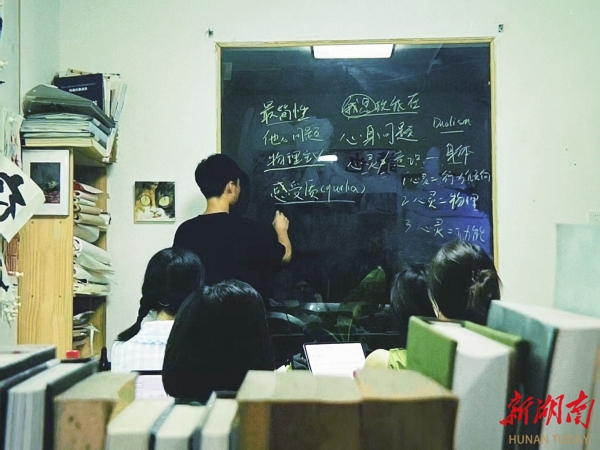

夜校哲学课上。作者供图

夜校哲学课上。作者供图

对于我来说,持续而有规划地开展授课,向公众分享并教授自己的专业知识,与校内的课堂展示以及参加读书会都有所不同。首先,夜校有10次课程,每节课的任务是阐明一个概念在哲学中的含义,规定时长是一个半小时。其次,每节课的主题涉及不同的概念,比如第一个阶段开展的是形而上学相关话题的梳理,第二个阶段则涉及伦理学及政治哲学相关的话题。

无论是备课、授课,还是解答朋友们的疑问时,我一直在思考并摸索着“专业”与“通俗”之间的平衡点,正如亚里士多德在伦理学中所讨论的“中道”那样。

首先,我应该选取哪些概念,作为每一节课的主题?哪些概念既为哲学中讨论的较为系统的主题所包含,又为当下的公众所关心?其次,如何在有限的时间内,将一个概念的含义、历史内涵、不同流派的相互争论在一节课上集中地体现出来?

此外,还需要考虑受众的知识门槛与接受能力,如何在尽量不损失专业性的同时,以通俗易懂的方式使大家理解严肃的知识?在什么时候应该适当放缓节奏让大家思考?哪些内容是必须要着重强调的重点?诸如此类的种种问题贯穿了整个夜校。直到课程结束,我依然没能找到合适的平衡点。一般来说,我会试图在一开始告诉大家当堂课的主要框架,如涉及人物,时间线,以及概念的一条内在发展逻辑,等等。这样做是为了让大家不在庞杂的理论细节中,迷失自己的方向。我也会在某些较为典型的部分通过一些经典的思想实验或是影视文艺作品来讲解一些概念,比如在意识问题上引入电影《人工智能》的主角视角,伦理学相关的问题引入电影《蝙蝠侠》的角色视角,试图拉近大家与思想之间的距离。

一开始,我自以为能比较轻松地站在自己熟悉的场域侃侃而谈,但看着“学生”陆续坐在自己的位置上,我的呼吸却不自觉地开始紧促。当他们开始以“老师”称呼我时,隐约的兴奋与惶恐混杂在一起,使我感觉每一个动作都要格外留心一些。

课堂的进行通常很顺利,偶尔会有一些“学生”提出自己的想法与疑问,大部分时间还是由我给大家进行讲解。我很期待他们会提出一些有趣的问题。我也特别好奇从未系统接触过这些知识的人们在第一次接受这些哲学知识之后,会产生什么样的反应。

的确,“学生”时不时会向我给出一些有趣的提问,以及向我确认一些自己理解的准确性。比如我们在讨论功利主义时,提到了美国漫威电影《复仇者联盟》中的灭霸。灭霸是电影中的超级反派。在电影设定中,宇宙资源有限,而宇宙中的生命无限膨胀,最终将导致文明崩溃。灭霸的解决方案是,随机消灭宇宙一半生命。大家纷纷讨论,灭霸究竟是不是一个功利主义者?

这种时刻最令我开心,因为这既体现出大家把握到了思想的内涵,同时又能找到一个素材与之对应,这就是我想做到的“通俗化”:基于思想本身的延伸,同时又不过分拘泥于繁琐的术语。

然而,出于哲学本身的晦涩性,以及我自己讲解能力的不足,大家自行讨论的频数并没有那么多,更多的还是我单方面的输出。因而,每次讲完,喉咙或多或少会变得有些沙哑,小腿也会因长时间的站立而酸痛。但每当自己的表述得到夸赞时,那种被认同的感觉太容易让人感到忘乎所以,以至于我时刻都要依赖于自我与他人的鞭策,让自己清醒一些:多关注那些可能被你忽视的“学生”,因为并不是每人都会主动地表达自己的意见。在课程的最后,我做了一份匿名的调查问卷来收集大家的建议与反馈,尽管数量不多,但批评与赞美兼而有之。尽管我有降低术语门槛的尝试,还是有很多“学生”对于内容本身的晦涩感到非常为难。不过,大家都对于哲学何为,有了更为直观的认识。

我始终觉得,所谓的理论生活与日常生活绝非两种互相对立,无法融贯的选择:前者也许晦涩,但能带来一些厚重而深刻的视野;后者虽然细微,却可以给予人安心与确定性。在我看来,不同的个体会有自己生活的底色,但这并不代表我们只能选择一种生活。

在课堂提问与讲述中,我也切身感受到了“科班生”视角上的特色与限制。正是因为这份视角,使得我在讲述中有自己想要坚持的路线和特点。虽然我有一些预想,但当大家的话语真正响起的时候,我才更能体会到一些意外的惊喜与不足。我想,这正是他人存在的必要性,如果一切都在预料之中,那生活也沦为了一种自娱自乐。这也是为何我们会坐在一起,让思想在我们身上流动,并有所回响。

(作者系华南师范大学哲学系伦理学硕士研究生)

责编:邓正可

一审:廖慧文

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号