湖南日报·新湖南客户端 2025-09-13 18:58:27

文丨贺辉才

髡残,何许人?

髡残(1612—1671后),俗姓刘,出家后名髡残,字介邱,号石溪,又号石道人。武陵(今湖南常德)人。

他在清初的佛教界是高僧,在画界是四大画僧之一的大画家。

然而,他的一生又是非常坎坷极具传奇色彩的一生。

一个喜欢书画与佛学的武陵少年

明万历四十年(1612年)的一天,武陵(今湖南省常德市)的一户刘姓人家,传来了婴儿的第一声啼哭,一个圆乎乎的男婴呱呱落地,喜气弥漫了全家,全村人也纷纷前来祝贺。

这个男孩就是日后在佛界与画界声名鹊起的大画家一一髡残。

刘父给这个婴儿取名刘介丘,希望他出人头地,光耀门第,像大山一样屹立,堂堂正正。

刘介丘小时候聪明好学,健康活泼,父母捧为掌上明珠,决定送刘介丘到私塾习举子业,私塾先生也觉得刘介丘是个可造之材。彼时的江南,文风鼎盛,武陵虽非名都,却也浸染着崇文尚艺的风气。少年刘介丘自幼便显露出对笔墨的偏爱,别家孩童追逐嬉戏时,他总爱蹲在私塾先生的案前,看先生挥毫泼墨,久而久之,竟能凭着记忆摹写几笔山水,虽稚嫩却有灵气。

书画之余,他总爱翻阅佛经,虽似懂非懂,却在心中种下了佛缘的种子。这令父母忧虑重重。

于是,刘父想用婚姻来约束刘介丘,想让他安心习举子业,走一条光宗耀祖的仕途大道。可令刘父失望的是,刘介丘根本不喜欢女人。二十岁时,为反抗父母强行婚配,毅然放弃举子业,削发为僧,到居家附近的龙山三家庵中做了和尚,取僧名石溪。

热血青年的桃源避难

明末清初那是一个社会大动荡的年代,刘介丘就生活在这个特殊的年代。他亲眼目睹了清军入关后,战火蔓延,家园被毁,亲友离散。

已30岁的刘介丘虽身在释界仍心系家国,他毅然脱去袈裟,披上战袍,参加了南明何腾蛟的反清队伍,英勇善战,冲锋在前。无奈,敌众我寡,反清队伍节节败退,以失败而告终。为逃避清军追杀,刘介丘避难到老家常德桃源。

此时的刘介丘失望之极狼狈之极。他的挚友程正揆(青溪)在《石溪小传》中描述:“甲申间避兵武陵深处,历数山川奇辟,古木古怪……寝处流离,或在溪间枕石漱水,或在峦巚猿卧蛇委,或以血代饮,或溺暖足,或藉草豕栏,或避雨虎穴,受诸苦恼,凡三月。”极端恶劣的深山险境,严重摧残了石溪的身体,直接导致了日后的体弱多病,也导致了心中的家国梦彻底破碎。他意识到,乱世之中,报国无门,唯有寻一方净土,才能守住内心的安宁。

云游金陵后得传衣钵

顺治十一年,髡残已在龙阳古寺隐居数年。他觉得,闭门造车终难成大器,若想在书画与佛学上有所精进,需得云游四方,寻访名师,开阔眼界。于是,他收拾行囊,带着简单的笔墨与佛经,踏上了云游之路。

他一路北上,途经武昌、九江,最终抵达南京。南京古称金陵,是六朝古都,文风鼎盛,高僧云集。在这里,他游历了鸡鸣寺、灵谷寺等名刹,拜访了诸多高僧大德,与他们探讨佛法,交流书画心得。他的画作与禅理,得到了许多僧人的认可,也结识了不少志同道合的朋友。

他43岁定居南京报恩寺,后迁居牛首山幽栖寺,度过后半生。

在南京,他有幸结识了当时著名的高僧浪杖人。浪杖人不仅佛法精深,且精通书画,对髡残十分欣赏。髡残对浪杖人也十分敬佩,常常登门求教,无论是佛法还是书画,浪杖人都倾囊相授。周亮工《读画录》说石溪“受衣钵于浪杖人,杖人深器之,以为其慧解处,莫能及也。”程正揆《石溪小传》记载“报思觉浪,灵岩继起两长老,尤契合有年,升堂入室,每多机缘,多不令行世。或付拂子源流俱不受。盖自证自悟,如狮子独行,不求伴侣者也。”石溪佛法的登堂入室,确实得盖于浪杖人,然石溪个性倔强,不愿受。

此后,髡残在南京的声望日隆,许多人慕名而来,求他作画,听他讲经。

“两溪”的惺惺相惜

髡残在南京的日子里,佛修画修双双突飞猛进,声名日隆,这是他人生的高光时刻。他虽然性格孤傲,但他在南京的画坛朋友不少,前来求画的商贾政要更多。可仍时常感到孤独无助,直至程正揆的出现,才遇到了至真至纯的知己。原本两个人生轨迹截然不同的人在南京交汇了。

他们一见如故相见恨晚。

青溪本名程正揆,是当时著名的画家与文学家,官至工部侍郎,后因厌倦官场,辞官归隐南京。

两人,从书画谈到佛法,从乱世谈到人生,越聊越投机。

此后,青溪便常常登门拜访髡残,两人或在寺中煮茶论画,或携手游历南京山水。髡残也经常逗留青溪家中,相谈甚欢,成为了无话不谈的知心朋友。

他们惺惺相惜。青溪评石溪画:“有扛鼎移山之力,与子久、叔明驰驱艺苑,未知熟先。”又云“石公作画如龙行空、虎踞岩,草木风雷,自先变动,光怪百出,奇哉。”并称赞为三百年来无灯。这是发自肺腑的赞赏。

知己相伴的日子,是髡残人生中最温暖的时光。青溪不仅是他的艺术知己,更是他的精神支柱。在青溪的陪伴下,他的画作与禅理都有了新的突破,心境也愈发平和。不仅如此,青溪作《石溪小传》,高度评价挚友坎坷传奇的一生,留下了极其珍贵的史料。

龚贤评价石溪与青溪的成就:“金陵画家能品最多,雨神品、逸品,亦各有数人。然逸品则首推二溪。……残道人画粗服乱头,如王孟津(王铎)书法,程侍郎画冰肌玉骨,如董华亭书法。”这两位挚友如同双子星座闪耀在艺术的天空,为后人所仰望。

沉迷丹青的自我救赎

髡残自始至终没有忘记自己是大明遗民的身份,即使清朝向他抛橄榄枝,却被他坚决拒绝了。他有太多的不满、愤懑和无奈,只有在诵经与绘画中平复情绪,得以自赎。

晚年的髡残,身体日渐衰弱,病痛缠身。但他对绘画的热爱,却丝毫未减。他常常在病榻上作画,即使手不能握笔,也会让弟子扶着他,用手指在宣纸上勾勒轮廓。在他看来,绘画早已不是一种爱好,而是一种自赎之举。

他在自题画诗“十年兵火十年病,消尽半生种种心。老去不能忘故物,云山犹从画中寻。”即使这样,他还严苛自己:“我尝惭愧这双脚不曾阅历天下名山,又尝惭愧此两眼钝置,不能读万卷书,阅遍世间广大境界。”

乱世的创伤,亲友的离散,人生的苦难,都曾让他陷入痛苦与迷茫。是绘画,让他得以将心中的悲愤与感慨宣泄出来;是绘画,让他在纷繁复杂的世界中找到了一方净土;是绘画,让他的灵魂得以安放。

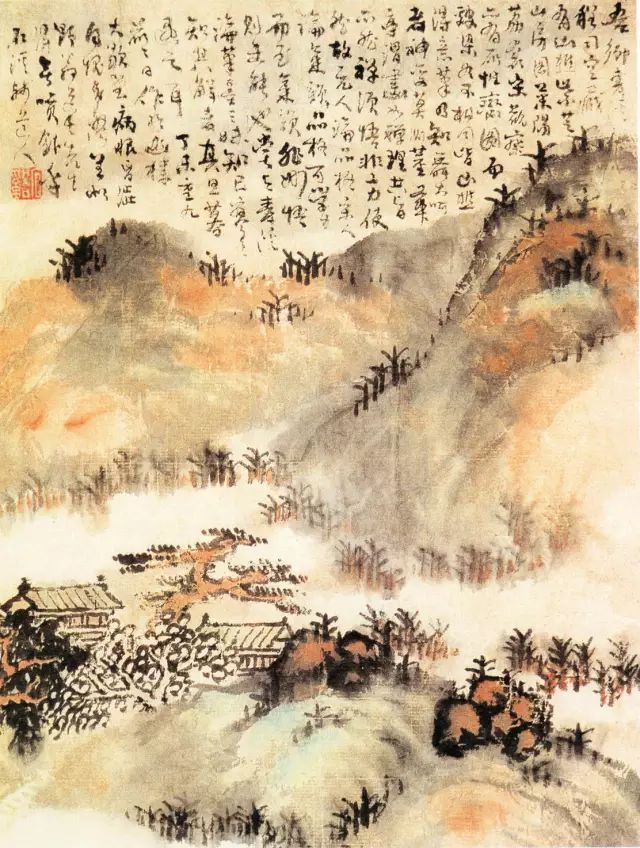

他的晚年画作,更加注重意境的表达,笔墨愈发简练,却蕴含着更深沉的情感。《卧游图》便是他晚年的代表作之一,画面中,一位僧人卧在山间的石床上,望着远方的山水,神情平静。这幅画,既是他晚年生活的写照,也是他心境的体现。他知道,自己时日无多,但他并不畏惧死亡,因为他的灵魂,早已融入了他的画作之中,将永远流传下去。

康熙十六年,髡残在南京的幽栖寺圆寂,享年六十五岁,遵其遗嘱火化后将骨灰撒在燕子矶下的长江水中。

髡残的一生,是苦难的一生,也是坚守的一生。他的人生故事,如同一首禅诗,启迪着后人要在苦难中坚守初心,在迷茫中寻找方向。

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号