张永中 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-10 10:21:31

笔耕不辍书心意,墨染华章绘真情。

镌细的文字,有着强大的感染力。一篇文章、一首诗、一句话甚至一颗字,都有可能引发我们共情,成为美的享受。

文章千古事,得失寸心知。文字记载着人类久远的历史记忆,是我们的良师益友和精神家园。

胸中有大爱,笔下含深情。豪情万丈、哀婉绵长,都是我们最真诚的情感表达。

愿你我,拿起手中的笔,写下心中的情,在喧嚣的尘世寻求片刻的安宁。

散文|吾师,一友

文/张永中

一

7月中旬这几天,八一级中文班的一拨热心人,邀着回母校看看。毕业,一晃就40年了。我因不便更改的事先安排,没有参加。但我在微信圈里,关注着他们在母校每天的活动。

回母校,是免不了要去大田湾老校区转转的。同所有的事物变化一样,老校区,也在理所当然地变化着。当年熟悉的办公兼教室的旧楼,只剩下了两栋,这成了曾经在大田湾学区学习生活过的老学子们的精神图腾。

可惜的是我上过班的那一栋不知什么原因,被拆掉了,连围着它的一圈夹竹桃、栀子花、木槿也砍了。我心中的一栋楼房,眼下就只一爿小小的羽毛球场,看来,屋真不占基啊。被拆掉的这栋楼是教务科研后勤共用的综合楼,它与现在还保留着的老中文系政治系所在的那栋楼,原本是相对称着的。它们又与前面的行政办公楼刚好照应成一个端正的“品”字形。现在,“品”字的左下“口”不在了,缺着一只角,像一口好牙意外地被弄掉了一颗。这豁着的一个口,让熟悉老校区的人,每次回去都感觉有点空落,尤其是我们在那栋楼上过班的人。

这三栋成“品”字形的房子,属典型的五十年代风格,砖木结构。说是楼,也才两层。除了砌墙用的灰砖,天梁、地楼板、楼梯及扶栏,都是木的。楼顶搭大人字木架,架上横桁条,桁条上钉椽皮,椽皮上再盖青瓦。朝外凡见木的地方,如屋檐板、窗楞框,屋两头山墙上两个圆形的小风窗,都刷成红色。室内地板、楼梯也是红色的。它们在几棵柚子,几棵桂花,几棵塔柏,更多的是樟树、泡桐和明显野生的油茶,远远近近的陪衬下,给人观感的基调就是红色的,是我们心目中的“红楼”。

张永中与恩师刘一友合影(田凯频 摄影)

算来,我在这“红楼”上过13年班。这13年,是我从事编辑工作的13年,也是我在老师,刘一友先生门下工作的13年。

我在学校读的是中文系,平时上课都在中文系的那栋楼。毕业留校工作,就搬过与之并列着的这栋楼来了。髹了红漆的楼梯和二楼地板,就在我们脚下,平时灰灰的,不起眼,等到用湿拖把一擦,就红灿灿的了。这像很多往事,平时灰扑扑地搁在那里,没人注意,一经整理打扫,润湿,它会鲜活起来。

二

我留校工作的单位学报编辑部就在二楼。作为新来的年轻人,每天打开水、擦窗户、拖地板的事就是我、钟海平和后来的易小明的。拖地板,通常得提前几分钟到,在老同志进办公室之前,抢时干完。遇到有事,迟一点,老同志已先在位置上坐好,拖地时,就不好意思要他们再站起身来了。这时,他们也会配合地将脚一缩,再稍稍跷起,让我们把墩布从桌子底下探过去。但总觉得,这样擦过的地方不怎么利索,鲜亮。原来这些地方的红漆早被磨掉了,木地板也毛糙糙的,显然是鞋底板积年累月搓擦而成。这会让人想起,中小学里听讲的,马克思当年在伦敦图书馆看书,书桌下的地板被擦出深深痕迹的故事。

坐这个位置的是编辑部主任,也是我的老师刘一友先生。一友先生,原名益友,一友是他后来常用的。那时,他都五十多了,花白的头发,总有那么一撮在鬓角边顽强地翘着。宽额阔脸,中等偏胖的身材,常年提着的是一个大公文包。这次同学们回母校与老师合影,他也是坐C位的老师之一。尽管前不久回校我才见过他一面,已经有瘦的印象了。但这次从同学们发的视频中再见到他的身影,还是觉得太瘦了,是干缩的那种瘦,像风干在树上忘记掉落的核桃果。老师,真的老了。

能把书桌下地板蹭出深深印痕的,这要专注到什么程度,这要读下多少书来,我想。

一友老师,我们都叫他老师,不叫他的编辑部主任或主编的职务,是因为他本就是我们的任课老师,有一段时间,他还兼着中文系系主任。那时候,在学校里,叫老师,似乎比叫其他职称好。老师,总代表学问,代表知识,代表声望,代表品德,更有师父尊长的神圣。不像现在,不问老少男女,动辄老师相称那么随意,廉价。

那时房子紧缺,一般没有供单位领导人独享的办公室,大家都挤在一个大开间里办公。办公位就是一张桌子,只是领导办公的那一张,摆的位置相对好一点。刘老师的办公桌就垂直窗户摆着,对面紧挨着的是龙生庭老师。龙老师调走后,就是向成国老师接替那个位置。其他的如我们新到的些小字辈,就顺着先来后到的序,靠门后排。到易必武进来时,都快近门边了。郑仙桂老师工作特殊,她的办公桌不在这里,在隔着走廊的另一间资料室里。她的工作职责是资料管理,内务兼收发。收,就是把各高校寄过来的学报一一登录编码,上架陈列。发,就是把我们编出的学报按交流地址全国各地邮寄出去。那时学报就已经是有统一刊号的公开发行刊物了。全国各地的作者来稿,都得先一一登记。登记方法是,先在稿件的右上角钤上一方收稿章,然后填上收稿日期,稿件编号等信息。如果,稿件经审读,可用,或可用,但得修改,就给作者一一回信,这种复信,大都是手写的,以示尊重。一般的退稿,多以编辑部名义,用打印的格式信予以回复。这种稿也有以责任编辑名义署名回的。刘老师,和编辑部里的老编辑经常会以个人名义回复,那头的作者,大抵是熟悉的,或特别约稿的作者。用手写复信,一示郑重,也多少带点歉意。那时,没有手机,更没有微信。作者写稿,大多是手写的,最多用复写纸誊抄,很少打印或复印的,所以“孤本”多,每稿都是心血之作。动辄厚厚的一本,有的还特地用挂号寄达。所以,书来书往的通信,便成了编辑与作者之间的重要交流方式。特别是作者,收到编辑部回信用稿,自然很高兴。稿虽没用,原稿能得以完璧归回,也有表感激的。有一次,我以责任编辑的名义,给一位名家老先生去信,结果那头回复,竟对我以“兄”题头相称,我深感惶然。问刘老师何所以然,他告诉我,这里的“兄”字,不能以长幼直解,这是古代题签信札常用的谦词礼语。由此,我们还知道了沈从文夫人张兆和也是可以以先生相称的古典意韵。

成百上千的报刊书信收发,兼搭校内校外大小不一的,来路不明的各道消息,都在郑老师这里经手批转。有她的撺掇,办公室和睦得像一个大家庭。刘一友老师,作为编辑部的主任,也是我们的家长。他经管“家”务,也掌握着单位的最终签字权。比如我们初编的稿子,龙生庭老师,后来是向成国老师二审,刘老师终审,然后交分管校领导签字送厂付印。我们核算的稿酬单,刘老师审核签发。还有科研经费的分配,差旅活动的安排,相关发票的签报,请销假的准核,等等。好在,我们要签批什么的,只要往刘老师的桌上一推就好了。不像现今单位找领导签批什么的,得预约,要敲门,需排队等待。

坐在二楼靠窗的办公桌,不止有照进来的好光线,还摇曳着从一楼长上来的花枝头。栀子花,矮些,只管把香气送达,不抛头露脸。春天的柚子花是甜味的,金桂、银桂和丹桂还是秋天的最正品。而开淡粉红花的夹竹桃,浅紫红花的木槿,还有紫薇。它们可以花开花谢地占着一整个暑夏。

刘老师办公桌上还有一架红色的盘式拨号座机电话。那时,电话时尚,金贵。郑老师还专门找来一方挑花白布盖着。电话,就在他一伸手就可以抓到的地方,和他只要一伸手就可以把烟灰弹进去的烟灰缸并排着。刘老师是抽烟的,从他往大公文提包里掏出烟盒,再从烟盒里抽出烟支,衔入唇间,——间或散给别人一支,接着用打火机或火柴将烟点燃。最后是那口享受的深吸。这全套动作,每一个细节都在证明他的超长烟龄。他吸烟,是嘴唇向内吮嘬的那种,带点狠劲。一口咂下来,直见烟火头上的灰线,红光闪闪地往里走,像是要烧掉什么。烟圈的吐纳是利索干净的,这也像他平时讲话的咬字。他讲话,带着凤凰人的镇筸腔,总把美学的“美”读作“米”,总爱把一个好,说成“极好”“好极了”。说坏,则是“坏”“坏透了”。平常说话,观点鲜明,字句干净,准确,带点强调,多是规范的书面语。他的话语方式,也是他的思维方式,而且总能十分协调地在书面逻辑上统一着。大家都知道,刘老师有一手好文章。

三

印象中,刘老师很少穿过皮鞋。夏天是大通大透,露着脚趾的凉鞋,冬天是胶底的灰帆布鞋。这鞋和在夏天总露出脚趾头的脚,我是熟悉的。在我用拖把拖地拖到他桌下时会遇着它。趾甲是灰色且增厚的,这是一双踩过泥巴,下过水田的脚。只有这双脚才有力量和资格把脚下的木板磨出这么深的印痕来。

刘老师曾经有过一段农民的生活。他和师母被下放到腊尔山一个叫龙家的苗寨当农民,靠上山下地劳动挣工分吃饭。

那时,乡叫公社,村叫大队,组叫生产队。他们在寨边,生产队分拨的一块旱地上建了自己的房子,生育自己的孩子。说是房子,也只是四面墙封得比牛棚稍微扎实一些。管雨管雪的,是盖在屋顶的茅草。管风管寒的,是扎在四壁的竹篱。平时的油盐可以将就一点,但夜晚点灯用的煤油是少不得的。每到晚上,总有一豆油灯的光,从茅舍的窗牖间溢出来。这盏灯,无论月黑风高夜,还是蛙鼓虫鸣天,它都会顽强地亮着。灯花,结了又剪。灯油,干了再添。豆点大的灯,照内心,也照荒野。照自己,也照世界。它总能穿透无边的漆黑,烛照前面的路。他是一个清醒的阅读者,他以一个农民的底层视角洞察着那个时代,并在阅读与思考中扪到了历史的走向脉络。他是农民,却时常被借到公社当文书用。公社书记玉昌,与他同龄,又是他的好朋友,没什么书本知识,却器重知识。我曾问过刘老师,当时可挨过饥荒。他说,倒不至于。生产队长吴三哥,是个农业老把式,狠角色。稻米主粮先一粒不少交足国家的。口粮不够,他就组织大家多开荒,种苞谷,小米,土豆。

落实政策反正复员,一友先生被安排在大学中文系当老师。据说,报到那天,从山上下来的他,还穿着一双旧轮胎割制的皮凉草鞋,像是刚放下犁锄,从田间洗手上岸,散工回来的样子。考来学校当学生的,有他在乡下就认识的知青朋友。正式场合,他们叫他老师,私下里便叫他“二哥”。“二哥”在师母还没有随他进城的时候,他们就邀约着,有一餐,没一餐地把饭混着吃。大量的阅读,热切的交流,是当时的风气。他的朋友圈,多是刚刚反正的文化界人士,也有崭露头角的青年才俊,如作家吴雪恼这辈。那时,什么“伤痕文学”“反思文学”,大田湾的空气中尽是文学的荷尔蒙。

刘老师很早就在《长江文艺》上发表过长篇诗作了,但他没有在热门熟手的文学创作上粘着纠缠。讲课,一上手就是康德、黑格尔、费尔巴哈的。还有马克思《1844年经济学哲学手稿》,热门的弗洛伊德之类。他给我们开的是“美学”课。他讲美的本质,讲“悲剧”之崇高,辨“异化”之乖离。从《拉奥孔》到《维纳斯》。从丹纳到毕加索,从朱光潜到李泽厚,从蔡仪、王朝闻到蒋孔阳等等。后来,他把眼光从罗丹的《思想者》《妓女》的审美赏析,转向了对当下日常烟火的凝注。他从当农民时,接触最多的少数民族挑花织锦,蓝白蜡染入手,给我们讲民间生活里的美。从湘西蓝印花布,到沈从文关注的坛坛罐罐、花花朵朵,又到黄永玉的木刻、新诗和梅荷。他和他的这些老乡们一样,都认定,世界上最美的小城就是他们的家乡凤凰。连少小离家的熊希龄也终生不忘家乡的那款野胡葱酸菜。刘老师发起成立了全国第一个研究沈从文的机构,“沈从文研究室”。

由此受先生影响,我的编辑工作,以及相关的学习、科研甚至生活,便就这么无声无息地融入了他打开的学术天地。

我曾流露出想考研究生的念头。他笃定地说,你现在手头上做的比读研究生重要。有一段时间,为编辑《沈从文全集》,得北京上海、贵阳、昆明各处走访查资料。他总把我带上,从此,在沈从文研究,以及大湘西历史文化的学术田野上,就有了一师一生、一老一少的形影。一次,他把沈虎雏先生对他说过的,“你带的这个小张,能量抵得了两个研究生”这句话转述给我。他说这话时,有点得意,好像也在印证他曾对我说过的话。

我们编的《学报》,一年四期的编刊任务不容差漏。沈从文研究和《沈从文全集》编辑工也日程紧迫,不能耽搁。加班出差是免不了的。

云南昆明,是沈从文先生重要的文学活动地。很多的资料得去昆明当地查找核实。绿皮火车时代,每专程去一趟云南,便是一次壮行。那个时候,整个国家都流动起来了。人流,把窄窄的轨道紧成高压水管,每一个车站都像一个快要崩裂的喷口。购不上票,从怀化托关系得以挤上车。列车员告诉我们,可以先补到一张硬卧票,然后再设法调剂一张软卧。说完列车员便带着刘老师去软卧区等候,我就安心去了硬卧车厢。本以为一夜无事。到了早上,我去软卧室去找刘老师,不见人。再找,也不见。后来在洗漱间的小过道上才发现他。这时,他踡在烧开水的锅炉边的煤堆傍,与一个同他年龄差不多的农民样的老乡正聊着天。我见他,便问,昨天软卧可好?他指着地下,笑着说,我们昨天是“煤卧”。看到先生腋下紧紧压着的行李包,和煤堆边的烟蒂,我明白了。原来,过了半夜,列车员承诺的软卧并没有调剂上。他就和那位老乡将就着一件雨衣,枕着煤块,度过了一夜。“软卧”断崖成了“煤卧”。当时,我二十几岁,他五十几岁。后来,我把这事说给了师母,师母只淡然一笑,这对他不算什么。

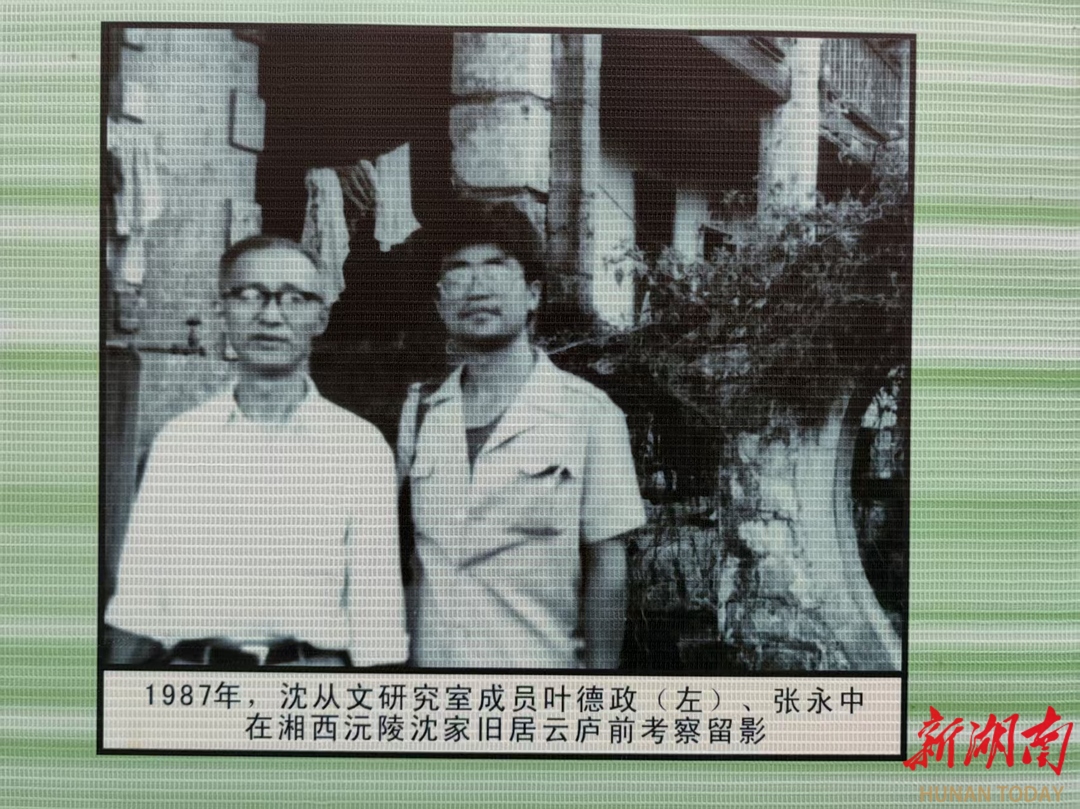

张永中与叶德政老师在沅陵云庐前(刘一友 摄影)

先生是一位执着的学术行者,坚信行万里路的田野作业法。难忘八七年夏,我随他和叶德政老师沿着沈从文先生行迹所做的沅水考察。当年叶德政老师也年过五十,两老一少,一行三人,从浦市码头搭民船,经泸溪、沅陵、桃源,直到常德上岸,历时半个多月。船中探看了泸溪白沙,据说有悬棺的箱子岩。走访沅陵旧县城里即将搬迁的沈家“芸庐”。过清浪滩、碣滩、茅厕街、鸭窠围,宿麻依洑。途中留下深刻印象的是麻依洑之夜。被日中太阳烤化了的小镇街上的沥青路,粘着我们的脚步,湿热而闷。从清浪滩泻下的沅水,被一堵巨大的丹霞石崖截成了一个大迴湾。这个迴湾,就是麻依洑码头。有西头的崖壁遮着,江湾里的傍晚似乎比别处来得早一些。我们寻到镇上的招待所住下后,便去码头游泳消暑。在水中,阴影下的湾潭,本来就给人压迫感,又正逢一只大船靠岸,也许是慌张,我的眼镜被一股船浪漾掉了。神奇的是,就在眼镜沉落江底的过程中,竟然被我一个不抱希望的下潜截住了。这只是惊险的开始。那一晚,下榻镇招待所的我们三人,都有惊悚的故事。首先是叶德政老师,为大夏天里,坠在蚊帐头上的一顶来历不明的绒帽的存在,生出了无数个联想,结果一夜未眠。其次是我,一夜为窗户上不断摇摆着的一只“黑手掌”,无法安睡。最终轮到刘老师讲昨晚故事时,便是他一夜在梦里被一个所谓很亲密的“朋友”追杀。早餐的话题是解梦。一个夏夜和一顶冬帽的怪异存在,最终无解。一友老师被老友追杀的梦魇,他自然会在人生阅历中求取自己的正因。唯有吓唬我的那窗前的“黑手掌”,原来只是街灯照映下的一匹梧桐叶影,一场乌龙。当年麻依洑的那个夏夜,最终都刻进了我们的记忆里。

沅水风物(田凯频 摄影)

每一次见面,刘老师都要问起那次陪他去我家乡亮坨采访过的几位老乡的近况。他对以饭、菜、齐、全命名的兄弟四人始终关注。他尤其关心,一个当时还睡在摇窝里,被打工者抱回的弃婴的成长命运。他的学术的敏感度,就是通过对小人物的命运和生命关照中表达出来的。他能在时代宏大叙事中,抓住扣人心弦的细枝末节。对于学者,他是行者。对于行者,他是学者。他的学问,在苦乐烟尘里,在对生命的烛照中。

四

出差最多的自然是去凤凰。寒暑两假我们都去凤凰。到了凤凰,先在招待所挂好房子。若是冬天,还得到乡场上买几担木炭来。他和招待所的职工都熟。记得招待所所长姓吴,还有杨姐、吴姐、龙姐和小滕。他们知道,刘老师一来,就会是十天半月的。他是被特许在客房里烧炭火烤的,火盆都先为他备着。这十天半个月的,干什么呢?一部分是各处走访,一部分是看书写作。他的长篇论著《论凤凰人》《沈从文现象》等作品就是这样写就的。他的论文,叙议夹杂,文采焕然,脱出通常学术论文的格式窠臼,没有书院习气,自成一种风格。尤其是从地方历史人文背景入手,去研究沈从文,受到学界关注,得到沈从文本人和家人的认可。这让他挂帅的沈从文研究,在全国独树一帜,成为一种现象。

在他烤着火盆著述时,我在啃读一部刘壮韬先生从北京图书馆手抄来的乾隆版《凤凰厅志》,还有刘老师推荐的陈渠珍的《艽野尘梦》。刘老师把“艽”读成“球”音。我,也就是这样三番五次地跟随他走访学习,得以识得凤凰人物,认知凤凰历史,熟悉凤凰文化的。在这里,我知道了“镇筸”“筸军”和在嘉善与日本人拼刺刀的128师,知道了田兴恕、田应诏、田星六、田名瑜、田景阳、熊希龄、陈渠珍、沈宏富、沈宗嗣、沈云麓、沈从文、沈荃、黄玉书、黄永玉、黄永厚等等。弄清楚了凤凰古城的东门、西门、北门和南门,还有道门口、中营街、文星街、兵房弄、箭道坪、老营哨、喜鹊坡、笔架山、白羊岭的方位,还有沱江、虹桥、东关门、南华山、八角楼、迴龙阁、奇峰寺、三王庙以及黄丝桥、腊尔山、乌巢河等等。从典籍文献到田野实地,然后综合它们,再进一步地,从现实的物理空间,回溯到它的历史,比照它的时空关系,寻找它的区域方位,理清它的文脉走向,关注它的过去、现在与未来。

走访调研的过程中,常去到刘老师在凤凰的朋友家做客蹭饭。大多是热诚的邀请,也有采访尽兴而踩着人家饭点的。今天是田时烈家,明天是黄永前家,还有刘鸿洲、曹义、王嘉荣、田儒龙各家的饭碗,我们都端过。在腊尔山禾库乡场上做生意的程明君家的饭也蹭过。在龙家寨上吴三哥家吃的干辣椒炒鸭蛋,刘老师说,还是当年那个味道。这家常饭,后来又蹭到了北京。我们在崇文门前大街沈宅吃过张兆和先生的炖牛肉,在马神庙品尝过沈虎雏家之佩老师做的淮扬菜点。也同汪曾祺先生一起吃过沈家在全聚德请的北京烤鸭。北京通州“万荷堂”黄永玉先生家的饭,西园北里黄永厚先生家的饭,就不止一次两次了。在昆明,也得到写《芦笙恋歌》的老作家彭荆风和女儿彭鸽子的家宴款待。

那时,寄住在沈从文故居的沈荃夫人罗兰仍健在,我们每次去都会向她老人家打个招呼。沈荃与罗兰的人生起伏,寄寓了凤凰人的宿命。有人,把他们的事演绎成英雄美女的传奇,是后来的事。当年民间艺人田景光老先生的道场班子还在,按照刘老师说的,景光先生的鼓,打得出奇的好。朝阳宫、万寿宫和杨家祠堂,田家祠堂的老戏台,不时还有人在唱阳戏,还傩愿。水打田的茶灯戏,逢年过节也会进城来。连更远一点的浦市辰河高腔也会来。沱江河上端午节的龙舟赛,年年都办。第一名总让官庄和龙潭、溪口的人拿走,有时还输给棉寨人,这让古城里的迴龙阁和沙湾人难堪又不服气。丧堂鼓,是在刘老师老母亲去逝那年,我陪着守夜时听的。不说傩堂班子那巫音楚韵的念唱,天地人寰间的苍凉悲怆,让我一时人鬼糊涂,阴阳莫辨,单就那急繁如雨似雹的鼓点,至今仍咚咚地挝在我心头上。对于凤凰文化,一友老师有个著名的学术判断,认为其核心本质就是楚地文化与当地巫风杂交而形成的楚巫文化。沈从文、黄永玉作品及为人中的灵动与浪漫,都深受其浸淫濡染。

老师的母亲是古城里较早的一批知识女性。她给刘老师垫下了很好的家学底子。与黄永玉同住文星街,又紧邻沈从文的中营街。刘家同黄家,沈家都有着千丝万缕的故旧渊源。这些都记录在他的《论凤凰人》《文星街大哥》等著述里。这也是他学术构建里的“凤凰人”现象。

我已经淡忘了要考研究生的初心。一友老师带我走入了筸人书写的传奇。从这里,我得到了认知世界的元点,角度与方法。从这个元点,我的视野又随一友师转入对湘鄂川(渝)黔边区文化模式的关注。他鼓励我,多走路,接触民间,贴近生活,也就是学术上说的,多下田野上的功夫。在他引导下,我开始涉猎一些民族学,社会学以及人类学方面的著作。我开始关注费孝通翻译的马林洛夫斯基的《文化论》及其功能学派。弗雷泽的《金枝》。本妮·迪克特的《文化模式》《菊花与刀》等等。还有大量的历代方志文献和凌纯声、芮逸夫、石启贵、潘光旦等的湘西民族调查报告。我们还共同申报了湘鄂川(渝)黔边区文化模式研究的国家课题。

五

也许是冥冥之中自有的缘分。后来我竟然被组织选调去凤凰工作。这件事,刘老师是鼓励支持的,但也让曾夸我抵得上两个研究生的沈虎雏,感到新奇又意外。

我离开学校去地方工作后,刘老师已卸除了有关行政工作,除了继续主持沈从文研究,参编沈从文全集,就是与黄永玉先生过从交往。沈从文、黄永玉,是他研究视角中绕不过的人物。

我在凤凰工作期间,凤凰利用历史文化资源的旅游产业兴头正旺。凡在古城里有一间半爿旧房的,都价值倍数地翻涨。旧房改造,风貌控制,矛盾炽热。我知道一友老师在文星街王家弄里有一间祖居旧屋,先生也有将它打理一下,作为回家小住的栖所的计划。但在改造旧房时,他既没有趁机增高,也没有借势扩面,完全按照政府整旧如旧的要求去办。结果整理出来的,依然只是区区不足两百平方米,妥妥的一处聊可容身的蜗居。见刘老师也甘此简陋,永玉先生便为它题了“无饭不鬻斋”的庐名。刘老师将它刻成匾额挂着,在戏谑中,也有自珍之意。当时有人提醒他,是否找学生通融一下。他坚决否定了,“永中的工作,我不能拆台。”原来,凤凰申报中国历史文化名城的汇报材料是我们专请刘老师参与论证的,他深知凤凰古城的历史文化价值和保护的意义。他还约定,凡他的亲友,绝不允许因为私事打扰我。记得,有一次在深圳工作的玲子姐回凤凰看他,我请他们一家人吃饭,先生仍要抢着买单,被我拒绝后,他告诫我,你不能用公款。

六

后来是,我工作,刘一友老师退休,除了偶尔在年节里去看望他,与先生的交往稀少了。能见到一面的是黄永玉先生回乡时。永玉先生每次回凤凰,都会把刘老师约过来。刘老师有一个习惯,就是纸笔不离手,加上他的好记性,陈年旧事,一旦过了他的手笔,都会活起来。他成了凤凰的一部活字典。

画画间隙,黄永玉与刘一友在一起(石磊 摄影)

去年6月,我照例捧着一盆他和师母都喜欢的兰草花去看先生,他劈头就和我说了一件让他伤感的事情。就在他刚把与黄永玉先生几十年交往过程的谈话录整理出来,正给永玉先生写信,准备下午寄发时,黄黑蛮打来电话,说父亲已于今早去世了。说完,他把未发出的信和书稿拿给了我看。我深知这部凝注了他与黄永玉先生数十年交情的心血之作的价值。征得他同意,我拷了一本,表示适当时候,再推给出版社公开发表。他交代我说,“这些事都由你去办”。这本稿子取名《黄永玉谈话录》,记录下来的是他与永玉先生数十年的交往,其中累积在一起的七百五十天的事,近60万字。这部书稿,原来打算是为8月份永玉先生百岁生日准备的。我读了稿子,有的是场合上的,更多的是他们俩的私密对谈,也有我们在场的。记录是翔实的,也是真切的,自由的,更是睿智的。这种对话体,让人想起当年的孔子、柏拉图和歌德。我提醒他,一旦有机会出版,会有删节的。他说,他知道。先生洞明世事。他又强调了一遍,出书的事,我不管,这事交由你去处理。

谈到意大利总统勋章,高兴时,黄永玉拿出来给刘一友戴上(石磊 摄影)

先生是懂黄永玉的。这集中体现在黄永玉先生点名要他写的《黄永玉八十》画册的序言中。不说惺惺相惜,他们彼此是深知的。见过永玉先生给刘老师的一幅画,题款是“人生百年,识得一友”。

七

我每次得空去看先生,照例要简单地汇报一下工作,他总是以鼓励的态度对我。我将我在工作之余写的一些散文,结集成《故乡人》出版。我以忐忑的心情,也给先生送了一本,犹如当年作业过审一样。先生已年届九十,我不曾想,先生会读它。结果,不到一个星期,他用微信发来两段长话。

一段是:

永中:近两天读你的《故乡人》一书,见出你有超凡的对故乡人物,景物的细致感知力和记忆,同时又具备着出色地将其转化为语言文字的表现力。驱动你将故乡人物景物作出多侧面记叙的动力,明显源于你对故乡一份浓浓的温爱情感。“溫(温)爱”一词是沈从文发明的,也是沈自己对湘西人物景物情感的一个准确定性。你《故乡人》一书诸多篇章浸润的也是这种浓浓的“温爱”这一特征,也近乎黄永玉先生对自己文学作品情感特正(征)的一个概括,即:“爱、感恩、怜悯。”你家古丈县,1958年至1961年三年“大跃进”期间,曾有过饿殍枕藉的时候,可待你1964年出生到少年时,这灾难已过去了几年,进入“改革开放”,百姓生活好转的日子,因之你记忆中,文章中也就没了家乡百姓生活悲苦方面的记叙,尔之《故乡人》中诸多记叙近乎“世外桃源”景象了,这点我估计对那些年历史熟悉的读者也会理解的。

又一段:

昨天(1月22日),大雪,我将《故乡人》中《凤凰在下雪》一文重读了两次,真有趣,又读了《芭茅草》等文… 与你同事十多年,以往竟没见出你有如此出色的对人物景物如此细微观察力,记忆力表述力,我真是过于迟钝了!

刘一友和张永中交流文学创作(田凯频 摄影)

在我印象中,刘老师平时是很少用电话的,更不用说微信。但他这次却主动发来微信,且这么长。我想像着,一个九十岁的老人,是怎么把这些文字从小小的手机里摸索出来的。我没有立即回应他,也一时无法回应他。只是想专程去当面聆教,叙一些过去的事情,讲一些我师从于他所得益的一切。我想说的,太多了,实在太多了,不是微信里讲得清楚的。

我又想到他日益消瘦的身影了。我们当地有一句古话,“千金难买老来瘦”,我相信,这话是吉祥的。我眼前的刘老师头发已经苍白,稀疏了,也似乎柔软了,但鬓边的那撮华发依然像当年那样顽强地翘着。我更愿看到稍胖一点的当年的先生。

昨天,我约着好友谭滔、凯频又去看了一友老师。他8月1日,刚过生日。如今,先生九十已有二,我亦六十入二。一生的师父,一生的追随,却总隔着三十年的时差。但愿到了我的九十,仍有先生。

2025年8月3日一稿、9月6日二稿

诚挚邀请每一位文字爱好者写下您的佳作,新湖南客户端将为您分享美好。

投稿邮箱:hnrbxxfs@163.com

联系电话:0743-2812362

投稿须知请戳莫莫小编→字字含情投稿须知.docx

期待您的作品

专题入口→字字含情

责编:莫成

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号