王为薇 湖南日报·新湖南客户端·客户端 2025-09-09 08:36:11

湖南日报全媒体记者 王为薇 通讯员 梁绍峰

“王老师,我们开学一周了,初三生活很难但我不想放弃,我向妈妈保证不玩手机游戏了,一定争取考上满意的高中……”

9月1日,湖南科技大学黎锦晖音乐学院副院长、“心与馨”志愿支教服务队(以下简称“支教队”)指导老师王育霖,收到了新疆维吾尔自治区吐鲁番市初三学生伊木然·依力哈木的短信。

一封短信,让王育霖的思绪又回到了在吐鲁番支教的日日夜夜。“谁能想到,加入合唱团后,这个原来爱捣蛋、留长发的‘问题学生’大变样。美育的力量就在潜移默化之间。”他笑着说。

从2022年开始,每到7月,支教队都会远赴吐鲁番开展半个月的送教。4年间,美育的种子在戈壁滩的孩子心中生根发芽。许许多多的伊木然·依力哈木,歌唱、写诗、作画、朗诵,轻轻叩响艺术世界的大门,慢慢生发关于人生的梦想。

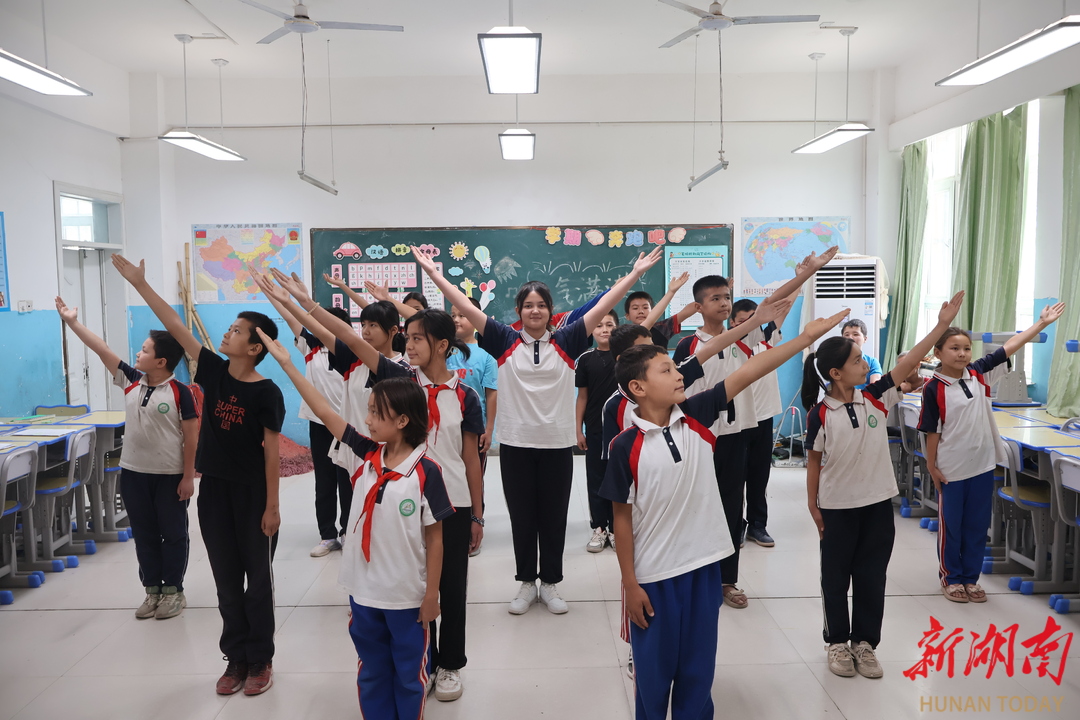

(吐鲁番市高昌区四中的孩子们正在合唱)

(吐鲁番市高昌区四中的孩子们正在合唱)

唱好第一个音符

2022年6月,受衡阳市第九批援疆工作队邀请,王育霖第一次来到吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇阿曼夏学校。

在王育霖的印象里,维吾尔族人能歌善舞热情洋溢,可当他看到阿曼夏学校的孩子时,却有点意外。“孩子们列队很整齐,表情却是怯生生的;歌曲唱得完整,却听不出词曲的情感;更让人心疼的是,他们舍不得把舞鞋穿坏,都光着脚丫子跳舞。”

参观学校后,他的心情愈发沉重——此刻,他才明白孩子们的腼腆与拘谨从何而来。“孩子们多为留守儿童,学校的音乐设备几乎为零,唯一的音乐教师也身兼数职……”面对这些害羞又纯真的孩子,以及学校薄弱的音乐教学条件,王育霖决定要做点什么。

一个月后,王育霖带着志愿者来到吐鲁番市阿曼夏学校送课。

夏天的吐鲁番,气温最高达到50摄氏度,室内只有一台吱吱作响的电风扇。王育霖心里直打鼓:“天气热,有的孩子还要帮家里干农活,不晓得能来几个人。” 第二天上午8点(相当于内地清晨6点),孩子们却齐刷刷地出现在王育霖眼前。“他们真心想学。”王育霖心头一热。

每每上课,王育霖站在教室中央,目光缓缓扫过孩子们既紧张又专注的脸庞。“来,大家深呼吸。”

教室里响起一阵轻轻的吸气声,孩子们的小腹微微鼓起。

“不要用喉咙挤压声音,要让气息托着音符飘起来。”他走到一个抿着嘴唱歌的女孩身边,手指轻点她的眉心,“从这里,让声音飞出去。”

起初,孩子们的歌声生涩而平直,像在背课文,肩膀紧绷,手不停抠裤子。王育霖和志愿者不厌其烦地停下指挥和琴声,用肢体打着拍子。

“听,梁老师的琴声像河水在流淌,”王育霖引导孩子们,“你们的声音要又亮又轻,就像平常跳舞那样。”他的双手随旋律在空中起伏,时而收拢指尖校准音准,时而舒展掌心托起歌声。

(孩子们上合唱课)

(孩子们上合唱课)

渐渐地,扁平的声音变得圆润起来。

当最后一个音符在琴键上轻轻消散,教室里一片静谧。突然,一个男孩举起手,有些迟疑地问:“老师,我们以后……还能这样唱歌吗?”

望着男孩闪光的眼睛,王育霖心头一颤。他看见孩子们原本有些躲闪的目光此刻正明亮地聚焦在他身上,曾经紧绷的肩膀、无处安放的双手已悄然放松。他知道,改变正在发生——不是在耳畔,而是在每一个幼小的心灵深处。

回顾与孩子们相处的“秘诀”,王育霖说:“他们需要被关注,只要拿出真心,陪他们游戏、聊天,分享零食也分享心事,他们自然会敞开怀抱。”

“音乐是最好的破冰方式,”王育霖说,“但光唱歌不够,得让他们明白为什么唱。”

(志愿者给孩子们上音乐课)

(志愿者给孩子们上音乐课)

他选的歌都有深意:《我们都是中国的孩子》传递民族认同,《听妈妈讲那过去的事情》勾起温暖亲情,《同一首歌》则让不同民族的孩子找到情感共鸣。每教一首歌,他都会讲背后的故事:“这首歌写于1958年,那时候的新疆……”

2023年,经支教队与湖南省第十批援疆工作队商议,合唱团有了自己的名字——“红石榴”,寓意“像石榴籽一样紧紧抱在一起”。

心灵相契的和声

初具雏形的合唱团,印证了美育的力量,也让王育霖更加坚信:“美育不是孤立的。”

除了合唱的共鸣,王育霖希望通过努力,让孩子们感受诗歌的韵律、朗诵的铿锵、书法的筋骨、绘画的斑斓和非遗的趣味。

自2024年起,支教队开始“扩编”——湖南文理学院、长沙市长郡中学及怀化市会同县粟裕希望小学的教师团队陆续加入。

美育课程体系愈发丰满。从最初的合唱、舞蹈“生长”出诗歌创作、美术、书法等“新枝”,并拓展至英语口语、化学、心理团辅等领域。

服务范围也从最初的鄯善县阿曼夏学校,延伸至高昌区第四中学、鄯善县滨沙学校。

(诗歌创作班上,孩子们展示自己的诗歌)

(诗歌创作班上,孩子们展示自己的诗歌)

美妙的课程,如同投入湖面的石子,激荡起层层涟漪,产生许多令人惊喜的“化学反应”——

朗诵课上,苏买娅·艾买提激情高昂地诵读李大钊的《青春》,课后悄悄告诉志愿者,“老师,我以后要当主持人。”

书法课上,起初横竖都写不稳的穆斯丽曼·卡迪尔,最后竟临摹了大半部《曹全碑》。

陶笛课结课后,原本内向的玛热娅·沙塔尔主动带上小伙伴赶到巴扎,精心挑选演出服。

(正在认真写书法的男孩)

(正在认真写书法的男孩)

最富戏剧性的“演绎”,发生在会同县粟裕希望小学副校长李柏霖的诗歌创作班。

“7月7日一下飞机,我听说没有一个孩子报诗歌创作班,他们讨厌写作、背书。”被当头泼了一盆冷水,李柏霖和同事们“心情很低落”。

第二天一早,她换上精致的苗族服饰走进教室,“学校调剂了15名学生来上课。”

看到一位和自己一样来自少数民族的老师,孩子们纷纷凑近,围着李柏霖问,“苗族人和维吾尔族人一样爱跳舞吗”“苗族有自己的语言吗”……

李柏霖“趁热打铁”:“大家知道什么是儿童诗吗?”

听到这一发问,孩子们又作鸟兽散了。

(李柏霖带着诗歌创作班的孩子们野餐)

(李柏霖带着诗歌创作班的孩子们野餐)

她不急不恼,按照自己的节奏带孩子们走进儿童诗——读诗、野餐、观察葡萄,教孩子们用稻草编织,让孩子们给诗句填空。

渐渐地,孩子们有了反馈,“写诗也没什么难的”“把看到听到想到的写下来就可以了”……

(孩子们写的诗)

(孩子们写的诗)

更令李柏霖意外的是,每天都有老学员带着新伙伴加入诗歌创作班,孩子们围绕葡萄、野餐、草编的创作也“闪闪发光”——

“葡萄很甜/毛毛虫总想吃它/我想到了一个办法/我给葡萄穿网衣/我给葡萄喷农药”

“白云知道我们要野餐/连忙跑过来为我们遮住太阳/有一群小鸟飞来飞去/那是我们童年的无忧无虑/我们躺在草坪上/感受这一刻带给我们的快乐”

“稻草从湖南到炎热的吐鲁番/我赶紧给它洗澡降温/扎漂亮的小辫子/还和它一起跳舞/我得让它觉得/我这个小主人真不错”

……

(朗诵班的孩子们正在排练)

(朗诵班的孩子们正在排练)

最动人的篇章,在7月20日湖南省援疆前方指挥部的汇报演出舞台上绽放。

聚光灯下,当合唱团《同一首歌》的旋律响起,不同民族的声线汇成温暖的河流,浸润整个会场。

诗歌创作班的孩子们集体朗诵《我们相聚在一起》,读出笔下“湖南的稻穗,新疆的麦芒,正朝着同一轮朝阳生长”的诗意天地。

孩子们中英双声交织演绎的朗诵《青春万岁》,汉语的顿挫与英文的流畅彼此呼应,仿佛青春本身——既炽烈,又辽阔。

在后台紧张不已的王育霖,拨开幕帘一角,“家长们笑着笑着哭了,哭着哭着又笑了。”

织就艺术的交响

家长的泪光与笑容,与学校统计的数据,共同诉说着同一种改变。

阿曼夏学校党支部书记、校长李瑞云用数字印证美育的吸引力:“这几年课程坚持下来,暑期兴趣班招生顺利多了。今年暑假,我们小学部和初中部分别招到90人和142人,2024年还只有68人和74人。”

高昌区第四中学党总支书记杨榕也很欣喜:“去年只有43人报名,今年有122人。数字背后,是孩子们从被动参与到主动选择的生动印证。”

(草编的龙,可不可爱)

(草编的龙,可不可爱)

那些曾在葡萄架下写诗、在合唱教室里找音准、在蓝晒布上按手印的孩子们,正经历着令人惊叹的蜕变——

热依拉·吾买热今年4月在湖南登上了第八届中小学生艺术展演的舞台,当《打起手鼓唱起歌》的歌声落下、掌声涌来的那一刻,聚光灯照亮了她崭新的梦想,“去了湖南,我还要去北京看天安门。”

诗歌创作班的角落里,9岁的穆罕默德沙力·吾尔江正积蓄着自己的力量。父母因担心骑车安全阻止他上兴趣班,他却天天坚持。就像他写在诗里的那样,“稻草从湖南到炎热的吐鲁番,我赶紧给它洗澡降温”,他正用同样的温柔呵护着自己刚刚萌芽的梦想。

(孩子用蓝晒法“天马行空”。他们把涂了药水的布放在阳光下,摆上树叶,按上手印,等待阳光慢慢显影,并给作品取名“天空、树叶和我的手”)

(孩子用蓝晒法“天马行空”。他们把涂了药水的布放在阳光下,摆上树叶,按上手印,等待阳光慢慢显影,并给作品取名“天空、树叶和我的手”)

更多成长的痕迹,写进了孩子们的日常——

曾经说话都脸红的努尔扎提·吐尔逊,如今在《唱支山歌给党听》中担任领唱;祖丽阿娅提·艾克然木在陶笛声中找到宁静,每当疲惫便吹上一段悠远曲调;哈提麦·亚库甫则沉醉于书法的墨香,老师评价他初成的字体“有趣古拙”。

4年耕耘,美育的种子在孩子们心中开花结果。当葡萄再次成熟时,改变的不仅是孩子们的歌喉与诗行,更是他们审视自我和看待世界的目光。

4年耕耘,美育与学业正在相互促进。李瑞云和杨榕告诉记者,4年来,参与美育兴趣班的孩子们的文化成绩呈现稳步上升的趋势,“上学期期末考试,一批孩子比之前增加了两三百分。”

4年耕耘,也在悄悄改变这些学校的美育基础。“我们学校有了钢琴、电子琴、大屏幕……”伊木然·依力哈木告诉记者:“湖南来的老师给我们上课的时候,我们自己学校的老师都跟着学,王老师还把学校老师送到海南去培训了呢。”

■记者手记

美育是文化润疆的“温柔力量”

王为薇

王育霖说:“音乐、诗歌、绘画,都是没有围墙的语言。”在吐鲁番,这种“语言”跨越了地域与民族的界限,成为连接心灵的纽带。

当维吾尔族孩子用毛笔写下“中华”,用陶笛吹出江南小调《茉莉花》,用蓝晒作品定格树叶与手印,文化认同便不再是抽象的概念,而是可触可感的具体存在。

“教育不是雕刻完美,而是唤醒真实。”李柏霖说的话,让我想起孩子们的诗——“即使喉咙沙哑也要歌唱”“画笔在白纸上翩翩起舞”。这些充满生命力的表达,或许就是文化润疆最生动的注脚。

翻看采访笔记,我记录最多的不是数据或政策,而是那些鲜活的转变:有人在合唱中找到自信,有人在书法里习得静气,还有人透过歌声望见世界,更多的孩子有了明确的学习目标,从“走出村子”到“走向北京”,从惦记家中的葡萄地和牛羊,到梦想成为作家、歌手、军人、主持人……

这些细节让我相信,美育的“温柔力量”,正以润物无声的方式,让不同民族的孩子在心里种下共同的根系。

责编:王为薇

一审:施泉江

二审:王为薇

三审:唐婷

来源:湖南日报·新湖南客户端·客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号