苏露锋 《书屋》 2025-09-05 17:09:17

文/苏露锋

一

热力学第二定律,亦称为熵增定律,它是衡量物理世界秩序的精确标尺。该定律明确指出,孤立系统总会从有序的低熵状态,逐步向混乱的高熵状态演化,直至抵达最为混沌的终极状态。熵增定律告诉我们,自然界的总体趋势是朝着更加混乱、无序的方向发展,除非有新的能量输入来维持秩序。古老的中华大地上,王朝的更替,犹如一部横跨许多世纪的宏伟长卷。若从熵变的角度进行观照,会发现其变迁规律与物理世界的熵增定律,有着异曲同工之妙。

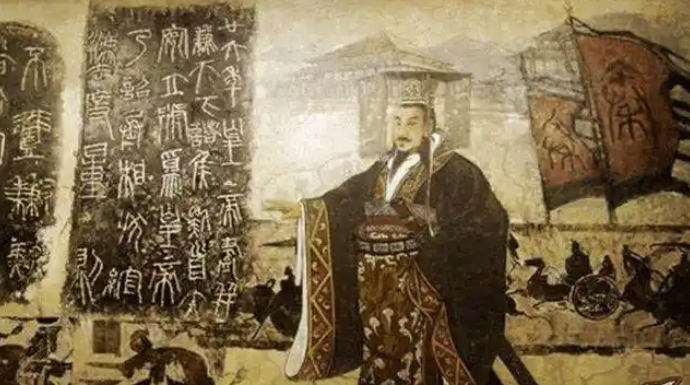

权力结构的熵减设计。秦朝的郡县制,无疑是当时制度革新的关键一笔,犹如一部高效运作的权力枢纽,为整个国家的治理体系注入了强劲的动力。秦始皇将广袤的土地划分为三十六个郡,进而细分为县,构筑起一个层次清晰、秩序井然的行政网络。中央政府掌握了官员的绝对任免权,官员的升迁贬谪完全由朝廷决定,这种垂直管理模式,一举终结了西周分封制所导致的诸侯割据、混乱不堪的状况。自咸阳发出的政令,通过郡县制这条高效的“政治快车道”,能够迅速传达至全国各个角落,同时,基层的信息也能有效反馈至中央,极大地提高了政策传达与执行的效率,确保了国家机器的有序运行。

汉朝在继承秦朝郡县制的基础上,进一步强化并优化了权力架构。汉武帝的“推恩令”,巧妙地削弱了诸侯王的实力,巩固了中央集权,使得国家的统一与稳定得以在更加坚实的基础上延续。这一政策,无异于对权力架构进行了一次精确的外科手术般的调整,既保留了封建贵族制度的合理内核,又有效地防范了地方势力膨胀对中央政权构成威胁的风险。

明初的制度设计则更具针对性。朱元璋废除了丞相职位,设立了六部,使得皇权能够直接贯穿至基层,极大地提升了决策的效率与执行力。同时,朱元璋推行卫所制,将军事力量合理地分布至全国各地,将领的调度权完全控制在朝廷手中,彻底消除了藩镇割据及武将专权的隐患,显著增强了政治系统的有序性和稳定性,为明朝的长期稳定奠定了坚实的基础。

经济基础的熵减重构。均田制宛如一块神奇的经济魔镜,自北魏时期起便闪耀于历史舞台,贯穿北魏至唐朝前期的漫长岁月,始终扮演着极为关键的角色,为社会经济的稳定发展保驾护航,有力地抵御了经济动荡的冲击。政府将无主荒地有序分配,按人口数目均分土地,保障每个农户都能获得维生之本。此举有效遏制了土地兼并的恶化趋势,防止了土地过度集中引发的贫富不均与社会动荡,为国家税收提供了稳固的根基。农民依照既定的租庸调制向国库缴税,确保了国家财政的有序运行与积累。《天宝年间沙州会计历》这份宝贵的敦煌文献资料记载,尽管土地分配过程并非尽善尽美,但基本生活需求大体得到满足,社会经济稳健发展,为国家的富强打下了坚实的物质基础。

清朝的“摊丁入亩”政策,无疑是经济策略的又一典范。康熙朝确定人头税不再递增,稳定了民众对劳动力成本的预期;雍正朝将人头税融入田赋,消除了税收制度中的不公,实现了财政收入与土地产出的协调统一,减少了经济领域的混乱。农民的税负得以简化,生产热情显著提升,国家经济得以稳健发展,经济体系的熵值大幅降低,为王朝的长治久安注入了源源不断的活力与生机。

文化认同的熵减整合。汉武帝时代,采纳“罢黜百家,独尊儒术”的策略,无疑是文化大一统征途上的决定性转捩点。儒家伦理凭借其独有的文化魅力和价值观,犹如一条坚韧且充满弹性的文化纽带,被汉代统治者巧妙地镶嵌于官方意识形态的核心。此后,多元并存的思潮逐渐被儒家学说主导。儒家伦理中蕴含的“君臣父子”等道德规范,成为维护社会秩序、巩固政权稳定的坚实基础。

科举制的实施,更是将文化统一的步伐推进至新的境界。“四书五经”成为科举考试的基石,广大学子为求取官职,莫不致力于深入研习,从而在不知不觉中将儒家理念融入个人的行为与道德准则。这一持续数百年、遍及全国的思想文化整合,宛如一场持久的思想文化洗礼,为社会和谐稳定注入了源源不断的精神动力,构建了一道抵御风波的精神屏障,保持了社会在思想文化层面上的高度秩序与统一。

二

历史的车轮不停地转动,没有任何一个朝代能够逃离熵增这个“时间魔咒”的掌控。随着时光的流逝,那些在王朝初创时期精心构建的制度优势逐渐耗尽,蛰伏于系统内部的混乱因子,便如同潮水般涌现,快速扩散,又犹如夜幕中的幽魂,悄无声息地侵蚀着王朝的根基,默默地改写着历史的进程。

官僚体系的熵增癌变。唐代中叶以降,一段漫长而激烈的政坛风云——“牛李党争”悄然上演。李德裕所率的世家大族与牛僧孺所领的科举新贵,在关乎国运的选官制度、藩镇政策等关键领域,展开了长达四十年的激战。双方在朝堂争斗不休,势同水火,导致朝政混乱,国策难以贯彻,官员们争权夺利,职责荒废,行政效率一落千丈。更堪忧者,宦官势力趁机介入,逐步掌控了朝政实权。自李辅国助肃宗登基起,宦官势力如脱缰之马,日益坐大,不仅控制禁军,操纵宰相更迭,甚至在文宗朝的“甘露之变”中公然弑君,使原本稳定的政治秩序陷入混乱的泥潭,国家岌岌可危。

明朝的厂卫制度本为巩固王朝基业而设,但随着时日推移,却成了官僚体系腐朽衰败的加速器。锦衣卫、东厂、西厂等特务机构,犹如暗夜中的猛兽,以严密的监视和残酷的手段,令整个官僚体系陷入恐惧的阴霾。嘉靖年间,夏言与严嵩相继伏法;万历年间,张居正死后遗产遭抄没。这种恐惧与压抑的氛围迅速扩散,官员们人心惶惶,畏首畏尾,行政体系渐趋僵化,最终丧失了自我修复和高效运作的能力,王朝的统治根基在官僚体系的衰败中悄然崩溃。

经济系统的熵增失衡。土地兼并,这一封建王朝经济危机的关键引火索,犹如潜藏地底的定时炸弹,随着时间的推移,其威力逐日递增,终至激发社会动荡的巨大爆炸。北宋之初,政府对于土地兼并采取放任态度,权贵富豪得以趁机大肆侵占土地资源。至仁宗之时,土地兼并已至肆虐之境,失控的兼并狂潮导致无数农民丧失生计之本,沦为佃户者,背负高达半数以上的地租重担,挣扎在贫困边缘;流离失所者,则在社会的底层漂泊无依。一旦遭受自然灾害打击,如熙宁七年之旱灾,这些流民随即转化为社会动乱的积极参与者,宋江、方腊之农民起义,即为土地兼并引发社会危机之显证。贫富差距日益扩大,终至超出社会承受之极限,经济体系在高熵状态下暴露出脆弱本质,面临全面崩溃的严峻挑战。

清代人口激增,为经济体系带来空前的压力。康乾盛世掩盖下的人口膨胀,从一亿激增至四亿,而耕地面积增长却远未达到三倍,人均耕地从原本宽裕的二十七亩锐减至二点六亩,部分地区甚至更低,人地矛盾愈发尖锐。按照清人洪亮吉的观点,人均占有四亩耕地才可以维持生计。在此严峻的经济背景之下,白莲教、天理教等民间宗教团体纷纷揭竿而起,成为经济体系在高熵状态下的强烈反应。社会和谐被撕裂,王朝统治遭遇前所未有的危机,政权根基岌岌可危。

军事体系的熵增溃散。唐代的府兵制衰败,堪称军事体系混乱解体的显著例证之一。在府兵制初创之时,它巧妙地将士兵与农民身份融为一体,实现了军队与农业生产的紧密结合,构筑了一种高效的军事与农业互为促进的复合体系,为唐朝的辉煌时期提供了持续的兵源支持,确保了军队的强大战斗力。然而,随着均田制的逐步崩溃,众多府兵失去生活的根基,被迫离乡背井,流离失所,府兵制也随之无法维系,不得不向募兵制转型。

在募兵制度之下,地方军阀如安禄山等人掌握了庞大的军事力量,而中央的禁军却因为长期的和平状态而日渐衰微。当安禄山发起叛乱,其统率的十五万士兵如同脱缰的野马,横冲直撞,中央军因战力不足、备战不周,难以有效抵抗。这种内部军事力量的急剧弱化与外部军事力量的失控,凸显了军事体系内部力量的严重失衡,使得王朝的军事防线在混乱冲击下瞬间崩溃。

三

随着熵值逐步攀高,直至逼近临界点,整个王朝体系便如同一座架构疏松、内部脆弱的危楼,摇摇欲坠。任何微小的外部冲击,都可能成为摧毁其结构的最后一击,导致整个系统全面瓦解,从而揭开王朝更替的新篇章。

熵爆的触发机制。在历史的关键节点,自然灾害常常扮演致命的幕后黑手,摧毁民众的心理防线和生存根基。明朝崇祯年间,被称作“小冰期”的气候现象如同不散的阴魂,盘踞在神州大地上空,连绵不绝的干旱,令陕西百姓跌入绝望的谷底。土地龟裂,庄稼枯萎,饥荒与死亡的阴影挥之不去,连连侵袭。面对这样的绝境,无助的民众为了生计,不得不铤而走险,结伙成为盗贼,社会秩序迅速崩溃。

清朝1876至1879年间发生的“丁戊奇荒”,使华北地区遭受同样的苦难,饿殍遍野,哀号之声,不绝于耳。气候的异常变化,直接导致经济剧烈动荡:粮食产量骤降,粮价如脱缰的野马般狂涨。面对如此巨大的灾难,清政府有限的救济显得杯水车薪。救灾不力,使得民众对朝廷的统治彻底丧失信心,社会矛盾急剧激化,加速了清朝统治根基的瓦解。自然灾害与社会体系的脆弱性,在高熵状态下相互交织,共同织就了王朝衰亡的悲剧篇章,为历史的大转折埋下了深深的伏笔。

系统崩溃的表现形式。王朝末年,政治、经济与军事领域的混乱如三股汹涌狂涛,汇聚成毁灭性的灾难风暴。政治层面,君主常愚蠢无能,沦为奸臣宦官操控的傀儡,朝政腐败至极。如东汉末年,十常侍把控朝政,朝堂黑暗,决策荒唐,国家航船在浓雾中迷失了方向。

在经济领域,民众生活陷入极端困顿,饥寒交迫,苦不堪言。南宋末期,随着“开禧北伐”的溃败,政府为筹集巨额军费,横征暴敛,导致无数家庭破碎,百姓流离失所,社会经济遭受重创,深陷严重衰退的泥潭之中。

军事方面,边疆局势告急,外敌入侵如潮,内部农民起义接连不断,烽火连天。明朝晚期,女真军队于边疆大肆骚扰,李自成、张献忠等领导的农民义军纷纷举起反旗,国防体系全面崩溃。

这一全方位、多级别的动荡局势,令国家彻底丧失了自我救赎的可能,在混乱的漩涡中艰难挣扎,终究未能摆脱被历史巨浪吞噬的命运。

四

新朝代的诞生并非历史演进的句号,而更像是新一轮历史涡流的起点,仿佛陷入了无尽的循环之中。赵匡胤奠定宋朝基业,巧妙运用“杯酒释兵权”的策略,以及倡导“重文轻武”的治国方略,意图摆脱前朝覆灭的阴影,打造一个崭新的社会架构,力求打破历史的循环往复。但是,这种政治体制悄无声息中种下了“贫弱累积”的隐患,使得宋朝面对外敌入侵时屡遭挫折,难以展现出强大的国家力量。

朱元璋实施“洪武之治”,以铁腕手段构建了一个高效的政府运作体系,为明朝的稳定奠定了坚实的基础。然而,随着岁月流逝,卫所制度日趋僵化,军队战斗力日渐衰退,迫使戚继光等人不得不创建如戚家军般的招募制度,以应对日趋严重的军事挑战。

在传统农业文明的框架下,各个朝代均无法摆脱熵增定律的制约,宛如被隐形的链条束缚。传统社会的三大支柱——土地私有制、皇权专制以及严格的等级制度,如同熵增的温床,不断孕育着混乱与失序的元素。

西方工业文明的崛起,则带来了一缕“负熵流”的曙光,技术与制度的创新,为社会组织注入了新生的活力与秩序,引领人类步入了一个新的文明时代。但明清时期的中国,却选择了闭关自守,海禁政策犹如一道屏障,将外界的新思想与新技术排斥在外;八股取士的体制如同思想的桎梏,限制了知识分子的思维自由与创造力。这导致中国社会逐步走向孤立与僵化,面对更高层次的熵增冲击,显得异常脆弱,终至全面崩溃的边缘。

五

矗立于工业文明之巅,远眺历史的长河,王朝的兴替犹如一幅幅连绵的画卷。透过时间的望远镜洞幽察微,可以从中提炼出三个鲜明而重要的启示,这些启示为当今社会发展之路提供了重要借鉴。

开放系统的抗熵本质。唐代的鼎盛辉煌与明清时代的式微衰败,构成了历史上最为突出的对照。唐代以博大的胸怀和开阔的视野,积极与外界交流,通过丝绸之路与西方国家开展了广泛的商贸活动,商品、文化和思想在这条古老通道中川流不息,实现了文化的深度融合;同时,遣唐使的频繁出访,使得邻邦如日本等有机会全面吸收唐代的先进文化。而明清两代,海禁政策的实施犹如一道屏障,阻隔了中国与世界的联系,八股取士制度则束缚了文化的创新,导致社会停滞不前。

这一历史演变,恰好验证了比利时理论物理学家普利高津的“耗散结构理论”:只有开放系统,才能不断吸取外部的负熵流,保持系统的活力与秩序。当代社会应借鉴这一历史经验,打破封闭保守的旧思维,主动融入全球化的大潮,加强国际交流与合作,以开放的姿态对抗熵增的侵蚀,实现持久而稳健的发展,在全球舞台上展现生机与活力。

制度弹性的抗熵价值。宋代的“祖宗之法”,宛如一袭束身的制度铠甲,虽然它在王朝初创之时为国家的稳固提供了坚实的护盾,但随着历史的流转,却渐渐演变成了制约社会进步的枷锁。王安石变法便是在这层层的制度束缚中,改革举步维艰,改革力量难以充分释放,变法成果大打折扣。

汉代实行“盐铁官营”政策,旨在充实国库,确实在保障财政收益方面发挥了举足轻重的作用。然而,时光荏苒,这一政策演变成了损害民生的痼疾。其缺乏变通的特性,最终诱发了王莽改制等一连串激烈的社会动荡,为社会带来了深重的创伤。

制度若失去了弹性和灵活性,就如同失去了生命力的枯枝,难以适应社会的变化与挑战。现代社会的制度建设,应当深刻汲取这一历史教训,注重制度的灵活性与适应性,根据不同的社会发展阶段,适时地调整和优化各项制度,确保它们能够紧跟时代步伐,有效应对各种突发事件和潜在风险,以维护社会的稳定和谐,保障国家的长久繁荣。

主动改革的抗熵时机。张居正所推行的改革,适逢明朝中后期社会动荡不安之时,犹如暴风雨中的一线光明,其迎难而上,力图挽救危局,终于使大明国祚得以延续七十余载。在近代,日本面对西方列强的军事威胁与国内种种深层次问题,启动了一场深刻的社会变革——明治维新。日本凭借这场变革,不仅成功避免沦为殖民地的命运,还一跃成为亚洲乃至世界强国。

这些生动的历史案例,无不昭示一个道理:在社会危机初现端倪,诸如财政危机、土地兼并等问题初露苗头之际,及时而果断的改革,犹如对症下药,能以较小代价换取最大成效。反之,若待危机总爆发,社会几近崩溃边缘,改革便会变得异常艰巨,甚至需借助革命之力,重塑社会秩序,代价之巨,不堪设想。

六

当我们以熵变的视角回溯历史,那些曾经辉煌的王朝,无论是秦汉的雄风、盛唐的气象,还是康乾的盛世,最终都难以逃脱熵增的宿命。而在当今世界,全球化、信息化的浪潮,正以前所未有的速度重塑着社会格局。从蒸汽机的轰鸣开启工业革命的序幕,到互联网的普及构建信息时代的框架,每一次技术跃迁,都为社会注入了新的负熵流,推动着人类文明向更高的秩序层级迈进。

以数字经济为例,区块链技术的去中心化特性正在重构金融体系的权力结构,智能合约的自动执行降低了交易成本,加密货币的兴起挑战了传统货币的发行机制。这不仅是技术层面的创新,更是对传统经济秩序的熵减重塑。然而,技术的快速发展,也带来了新的熵增风险,如算法歧视、数据垄断等问题,要求我们在制度设计上具备更强的适应性和前瞻性。

在文化领域,互联网的普及打破了传统媒体的垄断格局,社交媒体的兴起使得信息传播呈现去中心化的趋势。但与此同时,信息过载、虚假新闻等问题也加剧了文化的无序性。如何在多元文化的碰撞中构建新的文化认同,如何在信息洪流中保持思想的深度与独立性,成为现代社会面临的重大挑战。

在社会治理层面,气候变化、公共卫生危机等全球性问题的频发,要求各国摒弃孤立主义,加强国际合作。新冠肺炎疫情防控期间,全球供应链的断裂、疫苗分配的不平等,凸显了封闭系统的脆弱性。而国际科研合作、人道主义援助等开放举措,则为应对危机提供了负熵支持,体现了全球化时代抗熵协同的重要性。

熵增定律并非不可抗拒的宿命,它更像是一记警钟,提醒我们:所有文明都处于与混乱的斗争中,必须凭借智慧与努力,寻求并维持动态平衡。从古代的郡县制到现代的共和制,从传统的农耕文明到新兴的数字文明,这一系列历史变迁,无不展现了人类在熵增挑战中的坚韧与创造力。

以熵变这一独特视角观察,我们见证了王朝的更迭,也目睹了人类在混沌边缘的拼搏与前行,这是一部人类在历史长河中为抵抗混乱、追求秩序而书写的辉煌史诗。这部史诗将继续激励我们在未来的道路上不断探索。

时代的巨轮滚滚向前,我们唯有秉持开放包容的心态,积极拥抱变革,不断提升自身的适应性与创造力,方能在熵增的洪流中寻得秩序的绿洲,为人类文明的持续演进贡献独特的价值。正如普利高津所言:“秩序源于chaos(混沌),而非简单的确定性。”在混沌与秩序的永恒博弈中,人类的智慧与勇气将不断书写新的篇章。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《书屋》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号