三湘都市报 2025-09-04 17:54:13

三湘都市报·新湖南客户端全媒体记者 虢灿 视频 何佳洁 项炜

儿行千里母担忧,在外征战多年的儿子给母亲寄来家书及照片,盼能为母解忧,宽慰家人。不料家书却成诀别之言,信与照片成为唯一遗物。

1938年1月,湖南茶陵籍烈士陈宜胜离家乡千里之外的山西盂县执行任务时与日军遭遇,他率领20余位战士浴血奋战,最终寡不敌众,壮烈牺牲,时年24岁。

(陈宜胜随家属给母亲的照片。图片来源新湘评论。)

陈宜胜,本名陈宜圣,1914年生于茶陵县严塘镇和吕村一个农民家庭。虽然家境贫寒,但父母仍想办法凑钱将年幼的陈宜胜送进了本村私塾读书。求学期间,陈宜胜就逐步树立了坚定的革命理想。1930年6月,他参加茶陵县苏维埃政府少共团团委工作,走上革命道路。同年冬,陈宜胜光荣地加入了中国共产党。1935年11月,陈宜胜随部队参加了长征,于次年10月到达陕北。

1937年8月,红军主力改编为八路军。陈宜胜被编入王震部下,任八路军第一二〇师三五九旅总务处长。1937年10月,日军攻占阳泉,八路军主力一二〇师、一二九师紧急驰援晋东。陈宜胜随三五九旅战地工作团到山西盂县,担任晋察冀抗日根据地中共盂(县)平(安)阳(曲)寿(阳)中心县委书记,并兼任晋察冀军区第四军分区七大队政治委员。到任后,陈宜胜带领中心县委成员不分昼夜,深入群众,动员民众武装抗日、支援抗日,广泛开展爱国统一战线工作。

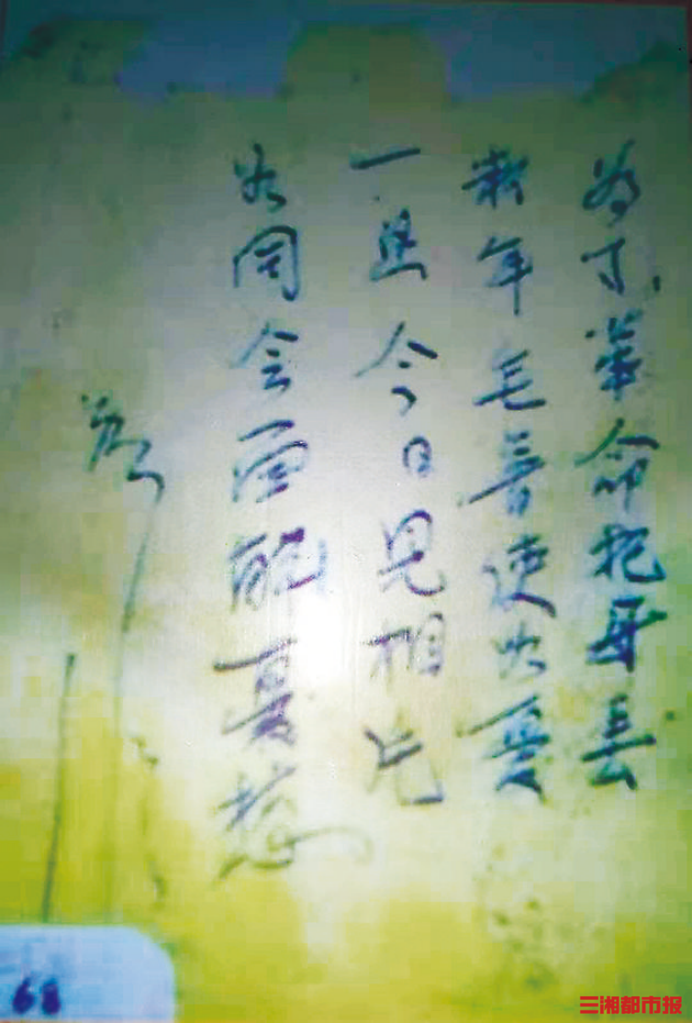

在烽火硝烟中,陈宜胜想念家中的母亲,离家数年未归,他想写信宽慰母亲,于是写下家书托人带回家乡茶陵,信中还有他的半身军装照及一首诗:“为了革命把母丢,数年无音使母忧。一旦今日见照片,如同会面解忧愁。”

(陈宜胜给母亲的诗。图片来源株洲日报)

然而,这封信却成了他留给母亲最后的念想,1938年1月,陈宜胜得知寿阳县有一股土匪时常骚扰百姓,为祸一方,当时临近除夕,为了让群众平安过节,陈宜胜亲自带领七大队战士20余人,从盂县直奔寿阳。途经西南关村时,与日军遭遇。陈宜胜率领战士们浴血奋战,终因敌军火力凶猛,敌众我寡,与20多位战士一起壮烈牺牲,时年24岁。

1983年,中共盂县县委、县人民政府为其在里独头村树碑,永垂功绩。

家书原文:

为了革命把母丢,数年无音使母忧。

一旦今日见照片,如同会面解忧愁。

“00后”读家书

将思念和孝心悄悄折进信纸里

山西盂县的寒风里,久未归家的陈宜胜给母亲寄去一封家书,里面是自己的半身军装照和四句诗。

“为了革命把母丢,数年无音使母忧”,道尽了离家多年的愧疚,又怀着一点期盼,“一旦今日见照片,如同会面解忧愁”。他想让母亲看看穿军装的自己,把孝心悄悄折进信纸里。

(陈宜胜素描画。羊咪米绘)

敌众我寡的激战里,24岁的他倒在血泊中,那封盼着“解忧愁”的家书,成了永别的遗言。

短短28个字的家书,藏着无数抗日战士的遗憾:他们想做母亲膝下尽孝的儿,却先做了护祖国山河的兵。如今,盂县的纪念碑上刻着他的名字,茶陵的家乡记着他的故事,“不孝”背后的大孝,早已超越了一家一户的牵挂。

责编:许利文

一审:虢灿

二审:黄娟

三审:周文博

来源:三湘都市报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号